昭和36年のてるてる坊主【てるてるmemo#17】

いまから60年ほどさかのぼった昭和30年代の終わりごろ、昭和37年~39年(1962-64)のてるてる坊主について、かつて1年ごとに区切って検討を加えました(★詳しくは文末に掲載した3本のnoteを参照)。

引き続き本稿では、それに先立つ昭和36年(1961)のてるてる坊主に注目します。材料とするのは、てるてる坊主研究所でジャンルを問わず蒐集してきた文献資料です。随時、昭和37~39年の事例とも比較しながら検討を進めていきましょう。

1、絵に登場する6点

最初に注目したいのは絵のある資料6点(★「昭和36年(1961年)のてるてる坊主(てるてる坊主図録Ver.3.4)」、および表1参照)。検討の切り口とするのは「姿かたち」と「目鼻の有無」の2点です。

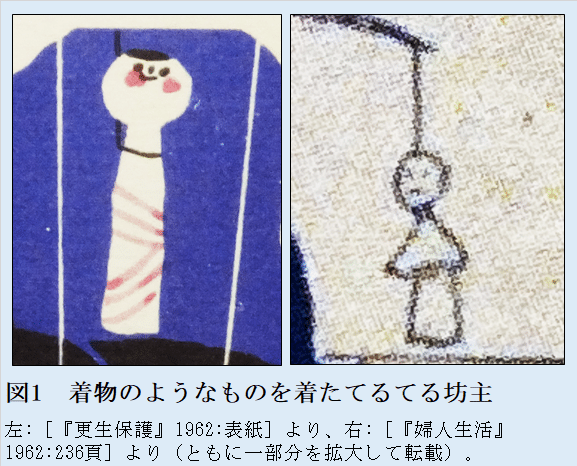

まずは姿かたちをめぐって。昨今のてるてる坊主は裾をひらひらとさせたスカートのような姿をしています。しかしながら、かつて検討した昭和37年(1962))には、昨今とは少し異なる姿のてるてる坊主がふたつ見られました(★図1参照)。

ひとつはスカートのような姿ではなく、こけしのようなかたちをしています。胴体の部分には淡く赤い線で模様が描かれています。おそらく着物のようなものを着ているのでしょう[『更生保護』1962:表紙]。

もうひとつのてるてる坊主も、着物のようなものを着ています。手は見えないものの、衣には袖口があるようです。帯を締めているようにも見えます[『婦人生活』1962:236頁]。

着物のようなものを着た姿のてるてる坊主は、江戸時代から明治・大正期を経て昭和の中ごろまでは主流でした。昭和30年代に入ってからも着物姿のものは散見できるのですが、本稿で対象とする昭和36年の場合には、すべて昨今のようなスカート姿です。

そうしたなか、注目しておきたいのは資料③。雑誌『郵政』13巻6号に掲載されている、「季節の風物詩「てるてる坊主」」と題した短文の挿絵です。絵にはスカート姿のてるてる坊主が描かれています。しかしながら、本文のなかでは着物姿のてるてる坊主に触れています(傍点は引用者。以下同じ)[『郵政』13(6)1961:頁数なし(58頁の次頁)]。

私たち田舎の子供たちは、運動会や遠足の前の日にはきまって、てるてる坊主をつくってこれを家の軒下にぶらさげて、両手を合わせて心から明日の晴天を祈願したものである。

祖母に頼みこんでやっとのことで手にいれた古綿を丸めて芯にして、紙で頭をつくりこれに顔を描いて紙の着物をきせる。それを糸で軒下に下げる……(以下略)

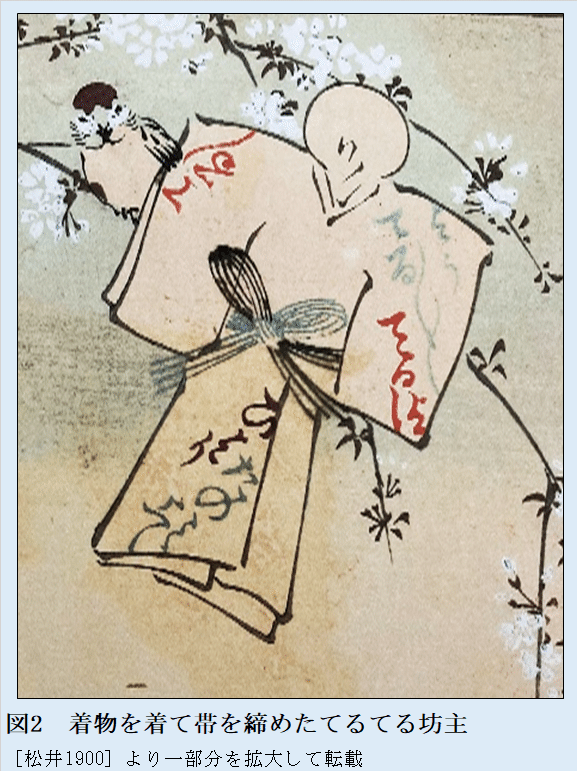

著者は著者は童話作家の関屋五十二(1902-84)です。丸めた古綿を芯にして、紙で作った頭に顔を書き入れ、同じく紙で作った着物を着せたといいます。関屋は明治35年(1902)の生まれ。運動会や遠足を前にてるてる坊主を作った子ども時分というと明治末期ごろでしょう。ほぼ同時代の明治33年(1900)に松井由谷(生没年不詳)が描いた図案集『麗新画帖』にも、着物を着たてるてる坊主の姿が見られます(★図2)。

次に目鼻の有無をめぐって。てるてる坊主が描かれた資料6点のうち、眉や目・鼻・口など、顔のパーツのいずれかがあるものは4点(①④⑤⑥)。いっぽう、目鼻がないのっぺらぼうのものは3点(②③⑥)を数えます(⑥は両者が混在)。このうち資料①は主人公がブタであるため、作られたてるてる坊主もブタのような耳や鼻をしています。

翌昭和37年は、目鼻のあるものとないものが5点ずつで、数の上では拮抗しています。昭和38年は、目鼻のあるもの3点がないもの2点よりもやや優勢。昭和39年は、目鼻のあるものが7点で、のっぺらぼう3点よりもだいぶ優勢でした(★表2参照)。

2、岩手の「てらてら坊」

てるてる坊主が描かれた6点の資料から読み取れる情報をもとに、昭和36年のてるてる坊主の傾向を大づかみにしたところで、続いては絵のない文字資料にも目を向けてみましょう(★表3参照)。

まずは詩人・薮田義雄(1902-84)の『わらべ唄考』(資料⑦)に見られる記述から[薮田1961:275頁]。

照るか、照らなえか、てらてら坊。(岩手)

人形を石で叩いて縛って吊す。天気になればほどいて川へ流す。普通、「てるてる坊主」で親しまれているが、このへんでは「てらてら坊」とも云う。

岩手県あたりでは、てるてる坊主を「てらてら坊」とも呼ぶことがあるそうです。「照るか、照らなえか、てらてら坊」と唱えながら石で叩きます。そのうえで縛って吊るし、願いどおりに晴れたら川に流すといいます。

もとより、この事例には元ネタと思われるものがあります。それは、当時からさかのぼること30年、昭和6年(1931)に発行された雑誌『民俗芸術』の記事。第4巻第4号の特集「童戯・童謡・童詞」に掲載されている「盛岡の童謡と童詞」です。岩手出身の方言研究者・橘正一(1902-40)による報告で、記載されている内容はほぼ同じです(★詳しくは「盛岡の「てらてら坊」【てるてるmemo#8】」参照)。

3、「脅迫(強迫)型」の祈願

仏教学者・相葉伸(1907-93)は『不受不施的思想の史的展開』(資料㉚)において、「脅迫型祈祷形式」すなわち「民俗の中に存する神への脅迫」について記しています。それは、「神の弱点をあげて、祈願を有利に転向せしめようとするもの」であり、「この民俗の類型は各地の縛られ地蔵型として残っている」といいます。

そして、日本列島各地に伝わる「縛られ地蔵」をはじめとする「脅迫型祈祷形式」の風習を紹介しつつ、てるてる坊主にも触れています[相葉1961:526-527頁]。

(前略)……このほか新嫁の尻を男根の形した棒(ほたつき棒)で部落の子供が叩きまわる正月十四日の嫁叩き行事、小正月の夜の果樹いじめの行事、又は照々坊主の天気まつりなども強迫型の祈願形式の変形であろう。

先述したような、「てらてら坊」を石で叩いたり縛ったりして痛めつけるという岩手県あたりの作法は、まさにこの「脅迫(強迫)型の祈願」の典型と言えそうです。このあと時代を下ると民俗学者の田中宣一(1939-)も、てるてる坊主を目無しダルマの風習などと併せて「強請祈願」と捉える視点を打ち出しています[田中2006]。

あるいは、石で叩いたり縛ったりといった作法は、てるてる坊主の効き目を増大させるための工夫ともいえるでしょう。そうした見かたに立つならば、『川柳きやり』42巻7号(資料㉗)に掲載されている次のような一句も注目されます。ボリュームアップの工夫です[『川柳きやり』1961:29頁]。

長梅雨にテルテル坊主大きくし (藤の家)

4、設置場所

てるてる坊主の設置場所に注目してみると、目立つのは「建物の周辺部」と「木」。昭和37~39年(1962-64)の3年間はいずれも、「建物の周辺部」が「木」よりもやや優勢でした。その傾向はこの昭和36年も変わらず、「建物の周辺部」が8点、「木」が6点です(★表4参照)。

「建物の周辺部」というと、これまでには窓辺や格子という例も散見できましたが、昭和36年の場合はすべて軒です。いっぽうの「木」では、アカマツ(⑨)やマツ(⑩)といった樹種が明記されている事例もあります。また、⑪は垣根に吊るされています。

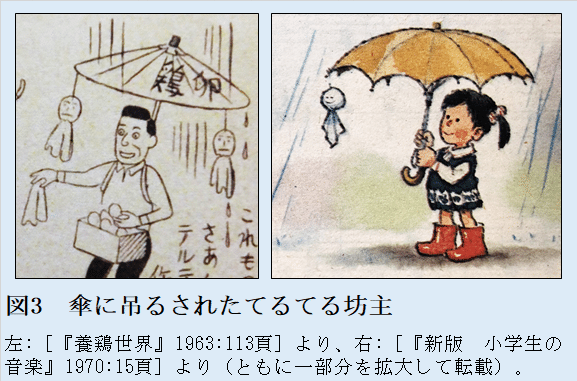

「建物の周辺部」や「木」のほかには、傘(⑮)・鉄棒(㉕)・金網(㉘)といった例が挙げられます。傘に吊るす事例に触れているのは、華道家・安達潮花(1887-1969)の『おんな歳時記』。松尾芭蕉(1644-94)の弟子・宝井其角(1661-1707)の句を引いて、次のように解説しています[安達1961:91頁]。

五月雨やからかさに吊る小人形 其角

てるてる坊主も利かぬ長雨である。

雨傘にてるてる坊主が吊るされている光景はしばしば散見できます(★後掲の図3参照)。新海誠(1973-)の映画「天気の子」(2019年)でも、てるてる坊主をたくさん吊るした傘を振り回して、晴天を祈願する場面がありました。

5、雨を乞うてるてる坊主

この年は、晴天ではなく雨天を祈願するのにてるてる坊主が用いられている例も目立ちます。通常とは逆に雨を願う方法は、文字で具体的な願いを書き込んだり、あるいは、逆さに吊るしたりとさまざま。

まずは、文字を書き込む事例から。『全国小・中学校つづり方コンクール入選作品集』(資料㉕)に寄せられた作品です。小学校6年生の英子さんは体育の授業が大嫌い。そこで「フレフレ坊主」を作って、体育の授業がつぶれるように雨を祈ります[読売新聞社1961:36頁]。

普通の年なら六月の初旬から梅雨になるので、雨の日の体育は教室で保健の話や、他の教科にふりかえられ、だいぶ私にとっては助けられるのだが、この年に限って一滴の雨も降らず、おかげで暑い日中、一週間三時間まるっきり校庭で体育をやらせられた。

……(中略)……

ゴウをにやした私は、背中に「雨、雨、降れ、降れ」とマジックインキで書いたテルテル坊主を作って、茶の間の前にある鉄棒につりさげ、雨の降る日を待った。

てるてる坊主の背中に「雨、雨、降れ、降れ」と書き込んでいます。雨に濡れても文字がにじまないよう、マジックインキを使って書くのがポイントのようです。これを英子さんは「フレフレ坊主」と名づけて、自宅の茶の間に面した庭の鉄棒に吊るしています。

次に、逆さに吊るす事例をふたつ。ひとつは岡田芳郎(1934-)の詩集(資料㉓)から。河田澄子(生没年不詳)との合作詩「恋のカレンダー」の一節です[岡田1961:38頁]。

土曜はテルテル坊主をさかさにつろう

合々傘ができますように

もうひとつは医事評論家・石垣純二(1912-76) の『おとなの性教育』(資料⑯)から。「共稼ぎ妻に不感症は少ない」と題した一節に次のような記述が見られます[石垣1961:114頁]。

(前略)……六百万戸にのぼる農家の七割が兼業農家ですから、耕作の責任はむしろ主婦の手にうつりつつあり、オヤジさまは日曜農夫。休みや日曜の前の晩には、てるてる坊主を逆さに吊して、「あした雨になっておくれ」と祈るという話です。

兼業農家の夫婦ではもはや、農作業の主軸となっているのは妻。いっぽうの夫はといえば、平日は会社勤めのため、農作業に携わるのは会社が休みの日だけ。しかし、夫は普段の会社勤めで疲れており、せっかくの休みに農作業をしたくはありません。そこで、休日の前夜にはてるてる坊主を逆さに吊るして、「あした雨になっておくれ」と祈る光景が見られるといいます。

もとより、江戸時代までさかのぼってみると、当時のてるてる坊主は逆さに吊るすのが一般的だったようです。逆さに吊るすのは、てるてる坊主にわざと嫌がらせを加えることで、効き目を増大させようとする工夫なのでしょう。先述した、石で叩いたり縛ったりといった作法と同じく、脅迫(強迫)祈願のひとつのかたちです(★詳しくは「逆さまのてるてる坊主【てるてる坊主の作りかた#1】」参照)。

6、童謡「てるてる坊主」の碑

また、この年は童謡「てるてる坊主」の碑の建設も話題になっています。童謡「てるてる坊主」は大正10年(1921)に雑誌『少女の友』に発表されました。作家の浅原六朗(1895-1977)が鏡村というペンネームで作詞を担当しています。作曲は中山晋平(1887-1952)。

当時、浅原は松本(長野県)の浅間温泉に滞在中に詩の着想を得たといいます。そして、童謡「てるてる坊主」の発表から40年を経たこの年(昭和36年)、『温泉』29巻5号(資料⑱)に「アメリカ帰り」と題した短文を寄せています[『温泉』1961:18頁]。

今度私が若い日につくった「てるてる坊主」童謡碑が、私の旅行中に亡くなった、下中弥三郎さん、松本市長降旗徳弥氏などの主唱で、松本の公園の非常に景勝な地に四月の中旬にたてられることになり、それの下見かたがた挨拶をかねて松本にいったのであった。

童謡碑は松本市内を見下ろす城山公園の一角に建てられました。平凡社の創業者である下中弥三郎(1878-1961)や、当時の松本市長・降旗徳弥(1898-1995)の尽力があったといいます。

碑の除幕式には、浅原の甥で長野在住の長谷部級雄も参列しています。そのときに詠んだ数首の短歌が、歌集『沃野』175号(資料⑳)に「てるてる坊主童謡の碑除幕式」と題して掲載されています[『沃野』1961:33頁]。

・葉桜のまだとゝのはぬ木立吹く風強き日に叔父が歌碑建つ

・松本の城を目下の高台に地を得て建てりてるてる坊主の碑

・唄ひ終へて起る拍手に叔父は立つ誇らしきかも甥吾も亦

本稿で注目した昭和36年のてるてる坊主を含め、もっと長い目で見た昭和30年代全般のてるてる坊主の動向については、また稿をあらためて検討できればと思います。

参考文献

【表1と表3に関わるもの】(発行年はいずれも昭和36年(1961)。丸数字は表の左端の№に対応。うしろのカッコ内は詳しい掲載箇所や作者等。)

①『婦人生活』15(6)、婦人生活社(太田じろう「こどもまんが・こぶたのぶうちゃん」)

②『婦人生活』15(6)、婦人生活社(石川金太郎「なかないでネ」)

③『郵政』13(6)、郵政弘済会(関屋五十二「季節の風物詩「てるてる坊主」」)

④『小学二年生』17(3)、小学館(岸田ハルミ〔絵〕「てるてるぼうず」)

⑤『めばえ』4(3)、小学館(松島啓介〔絵〕「てるてるぼうず」)

⑥『ことり』(幼児ブック3)、国際情報社(ふかざわくにろう〔絵〕)

⑦藪田義雄『わらべ唄考』、カワイ楽譜

⑧勝田守一ほか〔編〕『実践例による小学校3年の学級経営』、牧書店(「先生の遠足日記」)

⑨日本幼児劇の会〔編〕『カリキュラム準拠による総合保育資料集』2学期、黎明書房(「たのしい遠足」)

⑩花岡大学ほか『ゆうやけ学校』、理論社

⑪児童芸術研究所〔編〕『子供のための新しいお話十二か月』、ひかりのくに昭和出版(勝田節「てるてるぼうずとツバメ―優しい文子ちゃん―」「人工衛星にのったてるてるぼうず―お日様になにを頼みましたか―」)

⑫警視庁警務部教養課〔編〕『自警』43(6)、自警会(久保田譲「てるてるぼうず」)

⑬戸塚廉『教師へ:国民からのねがい』、麦書房(「むしられたテルテル坊主」)

⑭鎌田杏化『杏花村:句集』、鎌田杏当

⑮安達潮花『おんな歳時記』、産業経済新聞社出版局(「六月」)

⑯石垣純二『おとなの性教育』、東都書房(「共稼ぎ妻に不感症は少ない」)

⑰『古典日本文学全集』第33、筑摩書房(「川柳集―人間の季節」)

⑱『温泉』29(5)、日本温泉協会(浅原六朗「アメリカ帰り」)

⑲『浄土』27(6)、法然上人鑽仰会(太田敬光「働くものの響」)

⑳『沃野』175、沃野社(長谷部級雄「てるてる坊主童謡の碑除幕式」)

㉑宮尾しげを『風流旅日記』、えくらん社(「神前ハダカ物語」)

㉒安川茂雄〔編著〕『わが単独行』、東京創元社

㉓『岡田芳郎詩集:恋のカレンダー』、岡田芳郎

㉔城丸章夫・正木健雄〔編〕『体育の授業研究』、明治図書出版(「低学年の授業記録」)

㉕読売新聞社〔編〕『全国小・中学校つづり方コンクール入選作品集』父の定年、あすなろ書房

㉖田中教育研究所〔編〕『新・子どもとともに:親のための教育心理』第3、日本文化科学社(「知的な特徴」)

㉗『川柳きやり』42(7)、川柳きやり吟社(「竹の子旬報」藤の家)

㉘『信濃教育』897、信濃教育会(中島和計「話の広場 心あたたまること」)

㉙『郵政』文芸特集13(10)、郵政弘済会(十川捨雄「両棲類」)

㉚相葉伸『不受不施的思想の史的展開』、講談社

【そのほか】(著者名や書名の五十音順。うしろのカッコ内は詳しい掲載箇所や作者等。)

・『更生保護』13(6)、日本更生保護協会、1962年(宮永岳彦「表紙のことば」)

・『新版 小学生の音楽』3、音楽之友社、1970年(「てるてるぼうず」)

・田中宣一『供養のこころと願掛けのかたち』、小学館、2006年

・『婦人生活』16(6)、婦人生活社、1962年(蓮見旦「テルテル坊主の効用」)

・松井由谷『麗新画帖』下、本田書店、1900年(「第四十五 日和坊之図」)

・『民俗芸術』第4巻第4号、民俗芸術の会、1931年(橘正一「盛岡の童謡と童詞」)

・『養鶏世界』272、養鶏世界社、1963年(森比呂志「漫画の鶏舎」)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?