映画感想 ギレルモ・デル・トロのピノッキオ

ストップモーションアニメの新たな名作! それはピノッキオ!

Netflixアニメーション『ギレルモ・デル・トロのピノッキオ』は2022年の終わり頃に公開された作品だけど、もうすでにすごい評判になっている。はじめに作品評価を挙げると、映画批評集積サイトRotten Tomatoesでは批評家支持率97%、平均評価が10点満点中8.3。獲得したアワードは第80回ゴールデングローブ賞アニメ映画賞受賞、第48回ロサンゼルス映画批評家協会賞アニメ賞受賞、第26回ラスベガス映画批評家協会賞アニメ映画賞受賞、第13回ハリウッド・ミュージック・イン・メディア・アワードでアニメ映画部門作曲賞……と世界のアニメ関係のアワードをほぼ総取りしているような状態で、獲得アワード数を数えるのも大変なくらい。すでに「名作」といって差し支えのないくらいの評価を受けている。

企画のスタートは2008年、『ダーククリスタル』を制作したジム・ヘンソン・カンパニーにて制作が始まったが、間もなく《開発地獄》に陥って頓挫。ジム・ヘンソン・カンパニーとの関係はここで途絶えている……ジム・ヘンソン・カンパニー版『ピノッキオ』を見てみたかっただけに残念。

その後も資金がなかなか集まらず《企画保留状態》が続くが、2018年Netflixが企画を引き受けたことによってようやく動き出す。

人形制作はイングランドのマッキノン&サンダース・ストップモーション・パペット・ファームで制作。ここからどうやら2年間、人形制作に時間を費やしたようだ。

人形が完成した2020年、オレゴン州ポートランドのシャドーマシンにて撮影が開始される。シャドーマシンはテレビ・映画・CMなどでストップモーションアニメの制作を引き受けている会社だ。一部のシーンはメキシコ人スタッフ育成のためにデル・トロ自身が所有するセントロ・インターナショナル・アニメーションでも制作された。

制作は2021年に完了していたようだが、しかしNetflixの方針に「アニメ映画の公開は年間6作品とする」というものがあったので、他作品との調整が入り2022年となった。

2022年10月15日ロンドン映画祭で最初のプレミア上映。11月5日にはAFIフェストでもプレミア上映。12月9日からNetflixでのストリーミング配信がはじまった。

さらにデル・トロの郷里メキシコでは30のインデペンデント系劇場で公開された。世界中、いずれの場所でも本作は大絶賛で歓迎されたのだった。

では前半のストーリーを見ていこう。

ゼペットにはカルロという名前の息子がいた。カルロはできのいい息子で、ゼペットは息子にたっぷりの愛情を注ぎ、息子もゼペットの愛情を受けて育っていった。

ある日、キリスト像を造る仕事を請け負ったゼペットは、息子とともに教会へ行く。キリスト像を祭壇に建てかけ、仕上げにかかろうとしたとき、遠くで地響きが聞こえた。峠の向こうの街で空襲があったのだ。

嫌な予感がする。ゼペットは仕事を途中で切り上げて、帰ろうとした。カルロと一緒に教会を出るが、「松ぼっくりがない!」と教会の中へ引き返してしまう。その時――教会頭上を通った戦闘機が爆弾を落とした。

教会の屋根がはじけ飛んだ。カルロは爆発に飲み込まれ、彼が持っていた松ぼっくりだけが教会の外へと投げ出されてしまった。

カルロの死に、ゼペットは愕然とする。毎日墓の前へやって来て、哀しみに暮れた。

墓のそばに松ぼっくりを植えて、その松ぼっくりが芽を出し、1本の立派な木になってもゼペットの哀しみは癒やされず、毎晩墓の前にやってきて泣いていた。

ある晩、酒に酔ったゼペットは、衝動的に松の木を切り落とし、工房に持ち帰り、作業を始めた。

「カルロを取り戻すんだ。この手でカルロを作るんだ。呪われた松の木を使ってな!」

胴体を彫り起こして手足を付け、頭部を作りかけたところで……ゼペットは力尽きて眠ってしまう。

その夜、人形の前に木の精霊が現れる。

「木の少年よ、夜明けとともに立ち上がり、歩き始めなさい……」

と命を吹き込もうとするが、人形の胸から一匹のコオロギが飛び出してくる。このコオロギは切り出される以前から松の木の洞に住んでいたのだった。コオロギは「私がこの家の家主だ」と主張する。すると木の精霊は「彼を見守り、いい子になるように導くのです」と頼み込む。もしもうまく育ててくれたら、なんでも望みを一つ叶えよう……。

なんでも望みを! コオロギのクロケットは木の精霊の願いを引き受けるのだった……。

前半のストーリーはここまで。だいたい18分ちょっと。ピノッキオの前に「カルロ」という息子がいて、その少年を喪ったために人形を作ろう……という経緯が描かれている。

細かいところを掘り下げていこう。

前半のストーリーからしてすでに原作とかなり違っている。原作にはゼペット爺さんに息子がいたという設定もないし、時代設定も特に指定されてなかった。今回の映像化のために、改めて肉付けされた要素だ。

息子の名前は「カルロ」というが、これは『ピノッキオの冒険』の原作者「カルロ・コッローディ」から採られているのだろう。

この最初のシーンで1コだけ引っ掛かったのが……最初からゼペット爺さんが老人として描かれていること。最初のシーンはもっと若く描いて欲しかった……。映画の全体で気になったところといえばここだけ。たぶん、「若い姿」の人形を作るのが大変だったからだろう……。

冒頭のシーンは第1次世界大戦が背景になっている。1914年から1918年のどこか。ゼペット爺さんが住んでいた地域は戦争の舞台ではなかったが、帰還中の戦闘機が機体を軽くするために落とした1発の爆弾によって、カルロは死んでしまう。

まず注目はキリスト像。ゼペット爺さんはこの地域では腕のいい彫刻家として知られており、本気を出せばあのキリスト像を作り上げるくらいの実力はあった。

次にカルロが死亡する直前、カルロはキリスト像の前で、松ぼっくりを両掌に持って、ちょうどお祈りするかのようなポーズを取った直後、爆発に巻き込まれて死亡している。まるで“神に魂を捧げた”かのような死を遂げている。物語中の説明ではゼペット爺さんの長年の哀しみを木の精霊が聞き届けて……ということになっているが、私はそうではなく、死の直前に神に魂が捧げられたことが関係されていると考えている。

カルロの墓の側に松ぼっくりを植えて、その松ぼっくりが芽を出し、1本の立派な木として育つころまでゼペットの哀しみは消えず続いていた。その期間はどっぷり20年……。第1次世界大戦が終結して、時を経てファシスト党が台頭してきて、いよいよ次の大戦が始まろうとしている……それくらいの時間が経過している。

さて問題の夜。ゼペット爺さんは実はかなり泥酔していた。泥酔の勢いで松の木を切り倒し、人形を作ろうと思い立ったわけである。

ここで重要なのが「泥酔」。というのもゼペット爺さんが作ろうとした木の人形があまりにも雑。ゼペット爺さんの腕前だと、本気を出せば写真のカルロそっくりの人形を作り出すくらいできたはず。ところがこの夜は泥酔していて、その勢いで木を切り倒し、作り始めてしまった。これが素朴すぎるピノッキオ造形の答えとなっている。

そうそう、ピノッキオの“ピノ”は“松”の意。冒頭からやたらと松ぼっくりを意識しているのは、そもそもピノッキオが松の木という言葉から作られている……というところに基づいている。

ピノッキオ制作中のワンシーン。ここからの描写が明らかにホラー。私が連想したのは『フランケンシュタイン』だけど、実際に『フランケンシュタイン』を意識して作られていた。『フランケンシュタイン』といえば「人造人間」を制作した最初の小説とされている。ここで作られているのはただの「人形」ではなく、実は「人造人間」なのだ。宗教的な禁忌を犯して作られている……というのがこの先の物語を解くヒントになっている。

木の精霊が姿を現すが……怖い! めっちゃデル・トロ風味。

木の精霊の姿が怖いのはデル・トロ映画だから、というのもあるが、デル・トロがはじめてディズニーの『ピノッキオ』を見たとき、ホラー的な印象を受けた、という体験に基づいているそうだ。

世の中的には「天使」といえば女性の姿で描かれがちだが、元になった文献……例えば聖書なんかを見ると、別にそんなふうには描写されていない。とにかくも目がやたらとたくさんあったり、羽が一杯生えていたり、手も一杯あったり……という描写になっている。それを素直に表現すると、むしろデル・トロが描いたような姿のほうが正しいのかも知れない。

木の精霊から魂を与えられ目覚めるピノッキオ。しかしピノッキオは社会性も道徳規範も一切なく、ただただ衝動のままに行動する、怪物のような子供だった。カルロとは似ても似つかない、“未完成”の子供だった……。

ここから次の物語が始まる。ここから先はネタバレありでお話しを進めていくので、映画を観てから続きを読んで欲しい。

街にやって来たピノッキオ。ピノッキオの姿にみんなが驚く。

ここで出てくるのはキリスト像の対比。「キリスト」という完璧な「神の子」と、ピノッキオという不完全な子供の対比。でも魂を持っているのはピノッキオのほう。なぜ人々はキリスト像を崇拝するけど、同じ木の人形であるピノッキオを恐れるのか?

西洋にはそもそも「偶像崇拝の禁忌」というものがあるけど、それは「被造物」への恐れだったという言い換えができる。この恐れこそがこの作品の裏テーマ。

「創造主」と「被造物」の物語。そういう視点で作品を掘り下げていこう。

「創造主と被造物その1」はゼペット爺さんとピノッキオ。ただし、ピノッキオに魂を与えたのは実は木の精霊……というのがあるけど。中途半端な魂を与えられた子供を、果たして息子として受け入れられるか……がゼペット爺さんのテーマ。

その2。ヴェルペ伯爵とスパッツァトゥーラ。人間と猿という組み合わせで「主と召使い」の関係性だけど、一応「父と子」の関係と対応している。

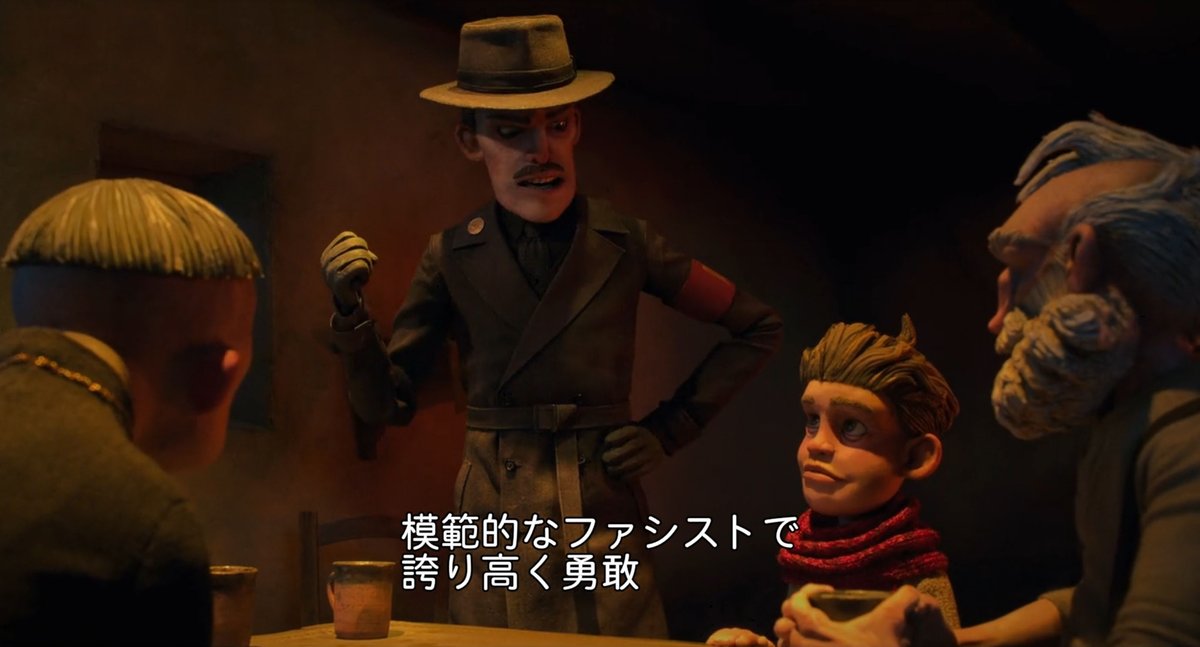

その3が市長とキャンドルウィック。ファシスト党に染まって融通が利かなくなった父親と、その父親の期待に応えたいと奮闘する息子の物語。ゼペットとピノキオの関係性が反復されている。

創造主と被造物、父と子、主と召使い……同じテーマを姿を変えながら3度反復している……というのがこの作品の構造になっている。

しかしヴェルペ伯爵も市長も、実は原作には登場しない。この映画オリジナル。しかしこのキャラクター達がうまくはまっていて、むしろ原作に隠れたテーマを濃くしている。

キリスト教世界には昔から創造主と被造物の関係性があった。「神」と「人間」。神に造られし人間は、神という圧倒的に上位で、理不尽な存在に服従し続けねばならなかった。神は特に前触れもなく天変地異を起こして、数千人の人間を躊躇いなく殺す。神と悪魔、どちらのほうが人を殺してきたのか……というと圧倒的に神。むしろ神のほうこそ残忍で容赦のない存在である。

そんな神のようなものに対し、人間は疑う気持ちを捨てて、誠心誠意心を尽くして捧げているのだけど、しかし神はなにも答えてくれない。という以前に、神は存在するかどうかも怪しい。そんなあやふやな存在のものを果たして信じることができるのか――というのがキリスト教の基本精神だった。

という話はマーティン・スコセッシ監督の『沈黙-サイレンス-』の時にもしたね。

この作品『ピノッキオ』においてはゼペット爺さんが創造主で、ピノッキオが被造物。神に造られしピノッキオは、果たしてゼペット爺さんの愛を勝ち取ることができるか?

しかし「アベルとカイン」のように、ピノッキオが何をしても死んだ息子カルロと比較される。ピノッキオにしてみればカルロがどういう子供だったのかわからない。そんな子供と比較される理不尽。なにをしても不機嫌でこちらに優しさを向けてくれない神・ゼペット爺さんに対し、ピノッキオは誠心誠意心を尽くそうとする。

その一方で、視点を反転させると、ゼペット爺さんはこの不完全な息子・ピノッキオを愛せるか? メアリー・シェリーの『フランケンシュタイン』のようなテーマがここに描かれる。ピノッキオはゼペット爺さんが酔っ払った勢いで作ってしまった子だ。未完成だし、作りが雑。まさにフランケンシュタインのような存在。しかもピノッキオは道徳心も社会性もなく、衝動のままに行動してしまう。そんな存在を愛せるか……。

ゼペット爺さんも「不完全な子供を愛せるか」ということを試されている。

西洋のある歴史は、下に置いていた存在に逆襲され続けている歴史でもある。親と子供の関係はどこかで子供に逆襲されるし、奴隷であった黒人にも逆襲されるし、経済的なカモだったアジア人からは逆襲されるし……。西洋人はいまでもなにかに“逆襲”されることを恐れ続けているので、今はロボットやAIに怯えている。ロボットやAIに怯えて、それを作る技術者に対し差別的な態度を取っている(ああ、これは逆襲されるな……と遠くから見ている私)。

この歴史に則って、本作『ピノッキオ』の物語も、父が子に逆襲され続ける物語だ。

召使いに暴力を振るい続けていたヴェルペ伯爵は、最後には逆襲されてしまう。

あまりにも熱心すぎるファシストに染まった父は、息子のキャンドルウィックに逆襲されてしまう。

一見すると横暴な父や主から解放されて「良かったね」という感じではあるけれども、実は不幸でもある。スパッツァトゥーラもキャンドルウィックも本当は父や主に認めてもらいたかったはずだった。しかしその機会を永久に喪ってしまった。キャンドルウィックもスパッツァトゥーラもこの後、「父親を喪った子」として生きていかなければならなくなる。

ゼペット爺さんも子を信じ切れなかった制裁を受ける。海の怪物に飲み込まれてしまう。

海の怪物に飲み込まれるのは「死」の暗喩。怪物の体内にいる場面は「あの世」のこと。実はピノキオも父親からの愛を得ることに失敗していた。しかしピノッキオは神から祝福を受けていたから、チャンスが与えられる。

ピノッキオは父親を救うために怪物の中に飛び込む。そこでようやく創造主と被造物が、「父と子」という愛ある関係性として結ばれる。

最後はゼペット爺さんを救い出すために、ピノッキオは命を落としてしまう……。

もともとピノッキオは神に祝福された存在だった。なぜならカルロが神に魂を捧げたから。だから何度でも復活可能というスペシャルな状態で命を与えられた(ある意味でキリストのような存在だった)。最後のシーンでピノッキオは神との関係性を断って、改めて「ゼペットの子」として復活する。このプロセスを経て、晴れてピノッキオは「ゼペットの子」として認められることになる。

と、理屈っぽくお話しをするとこんな感じだけど、やはり美点は物語の進め方。映画というのは「物語」と「ドラマ」の二つに分けられる。映画監督が見せたいのは「ドラマ」のほう。そのドラマをうまく活かす前提を作るのが「物語」。この二つの関係性がうまく噛み合っていると、映画は強烈に輝く。

本作『ピノッキオ』はこの物語とドラマの関係性が最高にうまく行っている。ピノッキオとゼペット爺さんが艱難辛苦を乗り越えて最後には「親子」になっていく……というごく簡単な物語だが、展開が素晴らしくうまく行っているので、ラストのドラマが最高に輝いている。年代問わず感動できる名シーンが生まれているし、間違いなく時代を超えて語り継がれる作品だ。

しかし実は原作に忠実……ではなく原作になかった設定てんこ盛りで描かれる。第2次世界大戦が始まろうという直前。ファシスト党が勢力を伸ばし、全体主義に染まっていく最中。みんな何もかもを否定から入ってしまう。そんな時代だからみんな頭が固くなって、ピノキオは怖がられるし、父親達は子供の想いに気付けなくなっていく。大人達は一方的に自分たちの価値観を押しつけようとする。そうした時代背景と『ピノッキオ』の物語がうまくはまっている。

また今まさに戦争をやっている……という時代への風刺でもある。

同時に物質主義時代の始まりを描いた作品でもある。大量消費、コンテンツ消費時代。みんな身の回りにある素朴なものの良さに気付けなくなっていく。ピノッキオはその最前線で舞台上に立ち、「消費される側」……という生活に溺れていく。周りにチヤホヤされる……という快楽に一時は流されてしまう。こういうところも現代風刺だ。

人形劇として作ったのも良かった。というのも、この作品の抽象度がバラバラ。木の精霊が現れて、コオロギが喋る。第2次世界大戦直前という時代背景を描いている一方、海に行くと巨大な怪物がいる……。これをセルアニメで作っちゃうと、世界観の統一が図れなくなってしまう。リアリティバランスが明らかに崩れている。でも人形劇であるから、すべては「虚構ですよ」と納得ができてしまう。人形劇であることにも意義があった。

とにかくも、ドラマ、テーマ、現代風刺、すべての要素が完璧に揃って、どの要素もまぶしく輝いている。『ピノッキオ』といえば長らくディズニーアニメのあの作品だったが、ついにあの作品を刷新する『ピノッキオ』が出てきた。絶対に観るべき名作映画である。

この記事が参加している募集

とらつぐみのnoteはすべて無料で公開しています。 しかし活動を続けていくためには皆様の支援が必要です。どうか支援をお願いします。