神を迎え神送る道行の向こうには人新世が……

日本の家屋には、ハレの出入り口とケの出入り口があるという。

ハレの出入り口のほうは庭から入って縁側を通って座敷に入るそうだ。

門のそばの庭木戸から池などをめぐりながら庭をあるき、靴脱石から縁をとおって座敷にはいるのが正式の玄関だった。

と『日本人と庭』で上田篤さんが書いている。

縁側に靴脱石があるところ、それがハレの出入り口。

しかし、それは……、

いいかえるとそれは神迎えをし、また神送りをする道行である。あるいはその家の祖霊がやってきて、去る道でもあった。そういう庭の意味をしめすように、これらの庭の片隅には灯籠と蹲がおかれた。神や祖霊をむかえるときに身を清めるためである。

そうして、神か祖霊かのように、ハレの出入り口から迎えられる先で、TSUKUBA SCIENCE ART EXHIBITIONは行われていた。

肉体に閉じこめられた精神という区別は、もはや見事なまでに溶解して

「啓蒙時代、人口に膾炙したメタファーのひとつが、精神は苦患の肉体という昏い洞窟ないし牢獄に閉じこめられ、はっきりとは見えず、理解することもならぬ俘虜であるというものだった」と書いているのは、18世紀啓蒙の時代のヨーロッパにおけるアートと医学の深い絡み合いを明らかにした大著『ボディ・クリティシズム』の著者バーバラ・マリア・スタフォードだ。

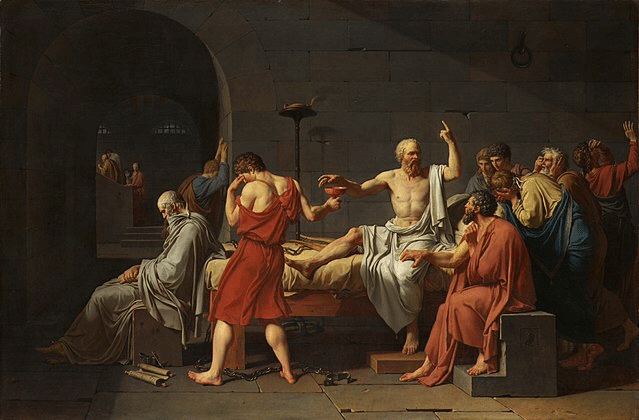

スタフォードは、肉体という牢獄に閉じこめられた精神をヴィジュアル化した作品として、1787年に発表された新古典主義の画家、ジャック=ルイ・ダヴィッドの『ソクラテスの死』について言及している。

「牢固としていかにもストア派的に剛直というソクラテスの裸体は、伏目して思い惑う弟子たちがつくりだす下向きのやわらかな弧、千々に乱れた曲線と強烈な対照を形づくっている」と、スタフォードは、この絵の幾何学的な新古典主義的しかけを見破っている。

ダヴィッドが後に弟子たちに語ったのは「教え能わぬ発明創意こそが、画家の高邁な職能を職人の手仕事から分ける」ということだったようだ。だとすれば、その物に囚われないコンセプチュアルな面こそ、この絵に描かれている哲学者の姿に重なる。

哲学者の直線的な姿は、その肉体的な死を嘆く弟子たちの曲線で描かれた姿と対照的に、その死を肉体の牢からの解放と解して強く肯定しているかのようだ。

17世紀のデカルトの時代以来、肉体や感覚は常にあやふやなものとして、牢固たる精神や知性と対比されてきた。そのあいまいで儚い肉体や生命に対するものであるかのように、この絵の哲人ソクラテスの身体は死を前にしても金剛不壊な姿をあらわしている。

この精神VS肉体の構図は、わかりやすい人間VS自然の構図であり、西洋的な人間中心主義の啓蒙時代のヴァリエーションだ。

「人間とは、自然を否定する動物である」と言ったのは、ジョルジュ・バタイユだったが、バタイユはまた、「各々の人間[のうちには]動物が[……]徒刑囚のように閉じ込められて」いるとも言っている。そう。啓蒙主義とは逆の発想だ。バタイユの思想には、反人間中心主義的なところがあるが、動物と人間、自然と文化が一体となった先史時代やアメリカ先住民などの文化に人類学的興味も示したバタイユの思想には、人間的なものと自然の境を否定しようとしたところがあった。

しかし、人新世と言われるような地質学的レベルで人類の活動が地球環境に大きな影響を与えてしまっている現在、バタイユが人間の中に閉じ込められた動物の存在を指摘するまでもなく、人間と動物、人工物と自然は分かつことの方がむしろむずかしいくらいに複雑に絡み合って、互いに影響を与えあっている。

だから、そうしたホロビオント(異なる生物同士の共生、共進化を意味する生物学的な概念)な世の中においては、屹立する生物はもはやソクラテスのような姿ではなく、異なる生物同士の交雑によって生まれた、こんな種族かもしれない。

これはキリンと交雑した人類の骨格だ。キリンとの交雑はいますぐ無理でも、電子化された機械式の義肢もろもろとは人類史はとっくに交雑している。それに海から魚を介して取り組んだマイクロプラスチックとだって、体内微生物ともいっしょに共生している。

管理=制御型社会での共生

電子化された情報が本格的に体内に取り込まれるのはもうすぐだろう。機械と交雑した僕らの身体には、そのうち電子パーツが取り込まれる。

それは先のダヴィッドの絵を論じる際に、スタフォードがこんな風に書いていたことの延長線にある。

18世紀における神経系をめぐる大発見があって、この絵をみる事情通の人間は、人間生理なるものがどんどん皮下繊維の細かいネットワークのいやます広がりにと変わってきたことを思い出していたかもしれない。うつろな糸織る基盤なき糸桛が、刺激によって駆動する儚い新地下世界をつくりあげていた。一貫性もなければ信用も置けないこの皮下の冥府にもまた、当然管理が必要であった。

体内に受けこまれる以前に、地球というもうひとつの僕らの身体に張り巡らせた電子的ネットワークは、ここでスタフォードが指摘している神経網となんら変わりない。

だから、それらは「当然管理」されている。

現代のネットワーク社会を論じた『プロトコル』でアレクサンダー・R・ギャロウェイは、19世紀以降の「規律=訓練型社会にとってのパノプティコンに対応するのが」現代のネットワーク化された「管理=制御型社会にとってのプロトコルである」と言っている。

テクノロジーが新しいかたちでネットワーク化し、公衆はこれまでにないほど不平が言えないままに、グローバルな資本が作動させる管理=制御の構造群に自らを適応させざるをえないようになりつつある。

同じような製品を使い、同じような服を着て、同じような住居に住み、同じような職場で同じような仕事をする。そうできるよう、学校で社会に適合できるよう訓練される規律=訓練型の社会は終わり、それぞれが自由に好きなときに好きなことを話し、仕事にし、好きな遊びや好きなところに暮らすことができるよう、情報化社会のプラットフォームは整備されてきている。そのプラットフォーム上で生きる僕らは、プラットフォームによって管理=制御されつつある。

本をめくる動きを追尾して光をあてるキリンの首をもったライトは、そんなプラットフォームに制御されるのか、神の依代である榊を通じて得られる神の力によって、僕らの行動を見守る=管理するのか?

虫を食べるか、ロボットを食べるか

そして、人口増加に伴い、食糧不足が懸念されるなか、昆虫食の実験がいろんなところで進んでいる。

けれど、食べられるロボットの研究はそうないだろう。

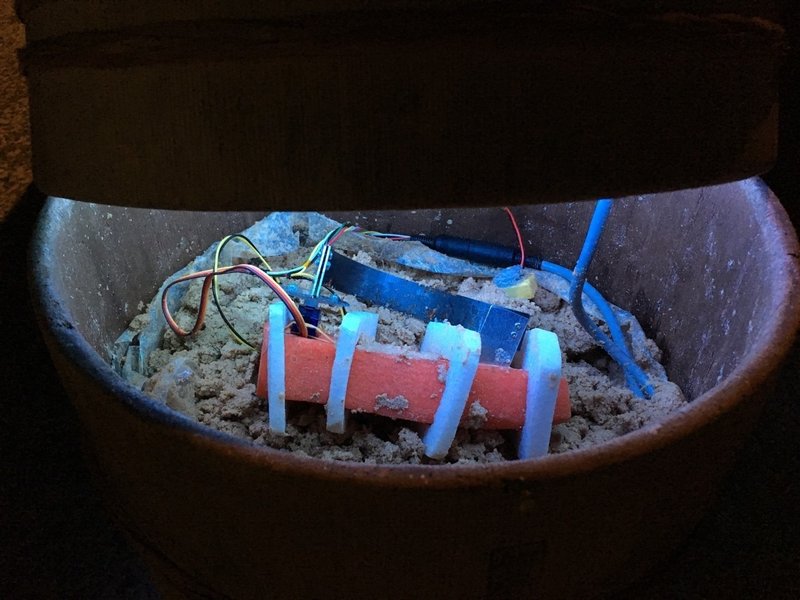

ぬかにつけられたぬか漬けロボット。

キリンの首をもったライト同様、これもバイオミミクリー(生物模倣)のデザインの一環なのか?

まな板や、皿の上に乗せられてなお、ギーギーと音を立てて動く様は、おどり食い的な生きの良さを示したものなのか?

ぬかのにおいをプンプンさせて、彼らは何を企むのか?

生物に擬態してまで人間の体内に入ろうとしているロボットの狙いは何か?

先のようにプラットフォーマーの手下として体内からの管理=制御することか?

はたまた微生物のように人と共生することで、この人新世の危機的状況を生き抜くことなのか?

『あなたの体は9割が細菌』のアランナ・コリンは、こう書いている。

宿主(バイソン、魚、昆虫、ヒトなど)とその微生物の組み合わせは、「ホロバイオント」と呼ばれている。共に依存し、共に進化するホロバイオントの概念は、イスラエルのテルアヴィヴ大学のユージーン・ローゼンバーグとイラナ・ローゼンバーグに、自然選択が働くもう1つの場面を思いつかせた。繁殖の有利さのために個体や集団が選ばれるだけでなく、ホロバイオントも選ばれるというのだ。マイクロバイオータを切り離して生きていける動物はいないし、宿主なしに生きていけるマイクロバイオータもない。どちらか一方だけを選択するのは不可能だ。つまり、自然選択は両方に働き、個体を選ぶのと同じように乗り物と乗客の組み合わせを選ぶ。選ばれるのは生存と繁殖を成功させるのに充分な強さと適性、適応力を備えた「組み合わせ」だ。

食べられるロボットと僕らはホロバイオント/ホロビオントの関係になれるだろうか? それとも、やっぱり食べるべきは昆虫なのだろうか?

調整には細心の注意が必要だ

とにかく人新世に生きる僕らは、自分たちが作ったプラットフォームやら、自然のもっと複雑にして繊細な生態系や気候変動なども含めた自然界の調整機能などが絡み合った、とても制御も強調も意図的にはやりきれなさそうな環境に生きている。

『セレンゲティ・ルール』のショーン・B.キャロルは、自然界の調整のしくみについて、こんな風に書いている。

がんが骨髄や肺を攻撃すると、体内の酸素の供給が不足する。消化器官を攻撃すると、栄養素が不足する。肝臓や骨を侵略すると、血流に含まれる主要な化学物質の微妙なバランスが崩れる。それと同様、藻類のかたまりは、湖の必須の機能を阻害することでそこに住む生物を暮らす。藻類が生産する毒素は、魚類やその他の生物にとって非常に有毒であり、食物連鎖が大きなダメージを受ける。また、死んだ藻類は湖底に沈み、それを分解する細菌の活動によって湖中の酸素は枯渇する。すると魚類や他の生物は窒息し、水質の変化した、生物が生息できない不毛の領域が出現する。

ちょっとしたことで調整機能は麻痺して、悪い状況は起こる。それをうまくバランスさせ、正常な機能を保つことがむずかしいのは、小さな海を模した生態系をバランスさせることさえ簡単ではないことを知れば実感できるようになる。

目にも見えないようなものがバランスを良くも悪くも左右する。生物ですらない目に見えないくらい小さな有機物の存在が、海水の温度や塩分濃度によって影響を受けて変化することで、まわりの環境

は調整される。しかし、それもしくみがうまく「生きて」いればのことだ。

そうした目に見えないものとの間で調整されながら、僕らはいろんなものと共生しているのだ。

スタフォードの話に戻ろう。

18世紀は視覚化、具体化の力に大いに頼った時代である一方、イメージや身体的、物理的なものの価値を低く置いた時代だったとスタフォードは言う。

私見によれば、18世紀いっぱい進行したイメージ群の理論的な周縁化は、まさしくそうしたイメージの浸透力のゆえに生じたものであった。さらに、知覚の周縁化は、それに対応する身体性一般の低い位置付けに依存し、それを含み、それを暗に示していた。物質的な、情動がらみ、「体がらみ」の経験は理論的諸モデルの成層成す後見の下に置かれねばならなかった。論理的なるものの線に沿っての、感覚的なものの収縮、従属、再編はそれ自体、支配的メタファー群を通して行われた。

人間的なもの、イデア、理想、思考といったものを、あたかも物理的なものや自然から切り離されたものとして、それらを見ないふりしてきた結果がこの人新世の危機的な環境なのだろう。

スタフォードは18世紀前半を支配した新古典主義と、後半になって台頭しはじめたロマン主義の「ちがいを性格付ける方法」として、こんな指摘をしている。

要するに、規格にはずれた標本がけっして典型はずれの偶発事ではなく、生きてあることに本質的、かついきることによってつくり出されたグロテスクである点を認めるか否かということである。

生きることははみ出すことだと言える。

それは規範的な視座から判断してしまえば、必然的にグロテスクにもなる。規律=訓練型社会は、そういう枠内への押しこみをはかった。

けれど、目に見えないものも緊密につながりあった新たな社会環境においては、すこしの調整間違いが大きな悪影響を及ぼしかねない。グロテスクなものを排除しないだけでは間に合わなくなっている。

さて、そろそろ元の庭に出よう。

「庭という字は古くはニハと書かれた」のだそうだ。

それは祭祀の場であり、狩猟の場であり、漁場であり、農作業場であり、説教のおこなわれるところだった。つまりなにかがおこなわれる場所、今日のことばでいる「場」である。逆に場すなわちバの語源は、大庭などの用例があるように庭だった。

この数えきれないホロビオントたちが共生する庭で僕たちはこれから何を行なっていくのだろう?

TSUKUBA SCIENCE ART EXHIBITIONは、そんなことを考えるにはいい機会になるのではないだろうか。

Date 2019-05-10 (Fri) -2019-05-19 (Sun)

Time 10:00−18:00(最終日5/19のみ16:00閉館)

Place さくら民家園

茨城県つくば市吾妻2丁目7番地5(中央公園内)

つくばエクスプレスつくば駅から徒歩5分

fee 無料

https://loftwork.com/jp/event/20190510_tsukuba-science-art-exhibition

基本的にnoteは無料で提供していきたいなと思っていますが、サポートいただけると励みになります。応援の気持ちを期待してます。