大切な事はノートですべて解決する

あなたはノートで思考を整理するってことを普段やりますか?それともスマホで何かメモをとるタイプでしょうか?

僕は思考の整理家®を名乗っているくらいなので、頭の中をシンプルにする方法にはこだわるのですが、ノートは手放せません。

そこで、今回はノートを使って、どのように思考を整理し、人生を好転させていくのか?というお題に挑んでみたいと思います。

※今回の投稿は、スクーというネット番組でご披露した内容のダイジェストレポートになります。

1.ノートで思考を整理しよう!

僕は普段、「思考の整理家」という肩書で、混乱した頭を解きほぐし、人や企業の可能性を最大限引き出す研修、コンサル、コーチングなどを主業務にしています。

普段、頭の中だけで考えていても、スッキリしないことが多いですよね。それは、頭の中が物理的に見えないからです。

そこで、ノートに頭の中にあるものを書き出し見える状態にしてからパズルをするように情報を仕分けし、ゴミ情報は捨てていきます。

このことは、”ブレインダンピング”(頭の中のゴミを捨てる作業)ともいいますが、今回は「ノートを使ったブレインダンピングのすすめ」というわけです。

この辺の詳細は新刊にも書きましたので、ご興味ありましたらどうぞご覧ください。

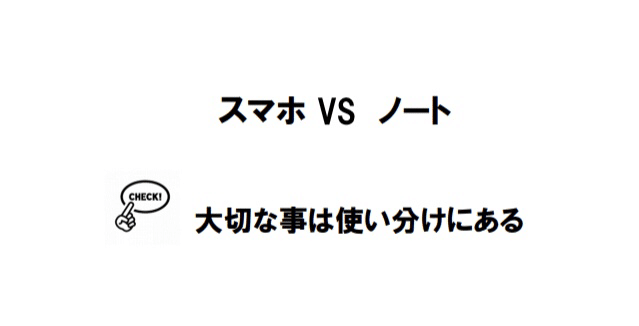

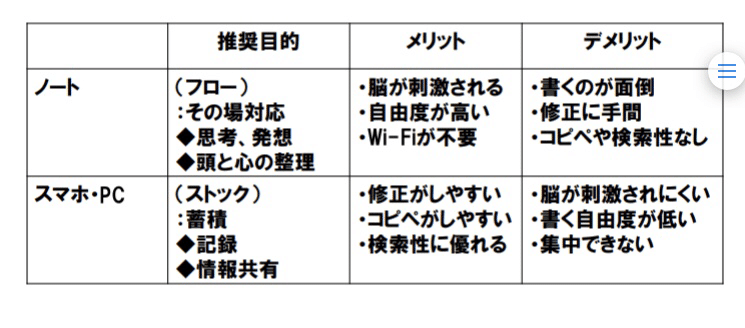

2.「スマホ VS ノート」問題

ノート活用の話をすると必ずツッコミが入ります。ノートを書くのは面倒なのでスマホじゃダメなの?と。この2択の問題があるようで、個人的にはナンセンスな議論だなぁと思います。

どっちも大事だと思うからです。

以前、この論争を決着させるべくnoteにも投稿しましたので、こちらもご参照ください。

結論からいうと大切な事は「使い分け」だと思うのです。

それぞれにはメリットとデメリットがありますので、これを踏まえて思考の整理ツールはどう使いこなせばよいのかを考えてみてください。

僕自身は、「記録」メインのインプットは「PCやスマホ」などデジタルデバイスで、「思考の整理や発想」はノートを使ったアナログで。

これが自分流のポリシーです。大谷翔平のごとく二刀流でいきませんか?

3.なぜ思考の整理が大切か?

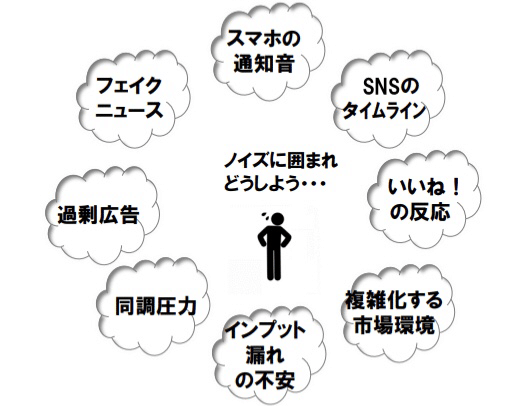

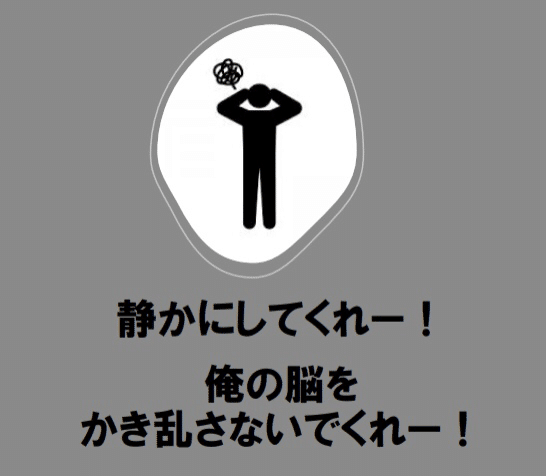

昨今、デジタル情報が加速度的に僕たちの脳をハッキングしてきます。スマホ誕生以来、これは止まる気配はありません。

便利さの代償ってありますよね。

だからこそ、意識的に思考を整え、自分と向き合うクセがないと流されてしまうと思うのです。強制的にでもノートを使った思考の整理時間を確保することを大切にします。

もう、ノイズに振り回されたくないのです。。。

4.あり方とやり方を整理する

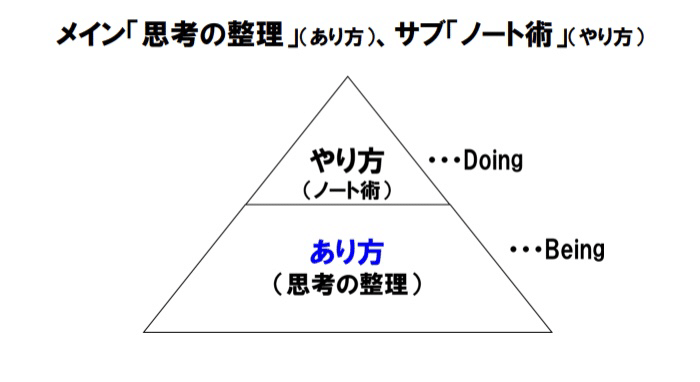

僕は自分の思考を整理する際に大切にする”軸”があります。それは、「あり方」と「やり方」という切り口です。

仕事に関するノウハウやテクニック(やり方)は常に脳が本能的に欲しがるようです。なぜなら、即効性があるからです。ただ、長続きするかは別問題ですし、ノウハウはすぐに陳腐化してしまいます。

さらに、ノウハウやテクニックは手段に過ぎないので、盲目的になると手段と目的が逆転してしまうので注意が必要です。

今回、ノートを使った思考の整理の意義を提唱しているわけですが、ノート術はあくまでも手段にすぎません。最近出した新刊にも、ノート術のテクニックはご紹介しているのですが、もっとも大切な事は土台となっている「あり方(思考の整理)」です。

思考を整理する意義、思考をシンプルにしてどういう状態になっておきたいか?これなくして、ノート術は意味をなしません。

「あり方」はすぐに答えが出ないし、即効性もなく時間がかかります。しかし、「あり方」はOSみたいなものなので、ココを明確にしておくことは人生のOSを手に入れるようなものです。

僕の書籍も、普段の思考の整理も、「あり方」なのか「やり方」なのか、今一番必要なものはいずれか仕分けして整理することも心がけたいものです。

5.ノート活用の基本スタンス

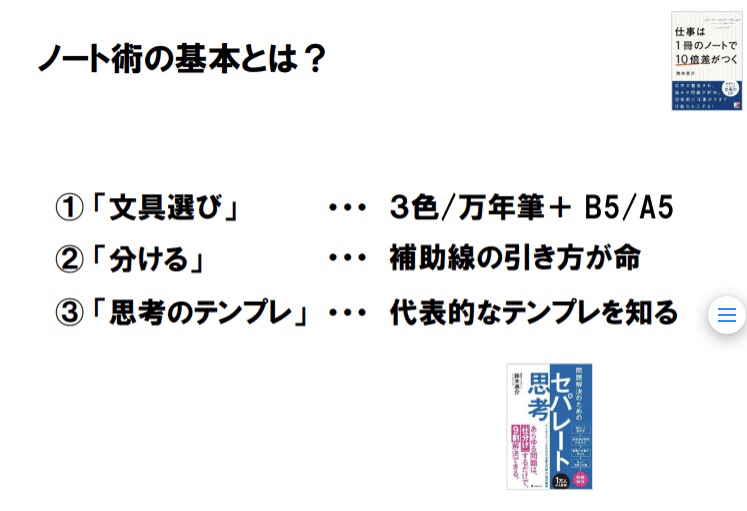

あくまでも主観的な意見ですが、大切にしているのは3つのポリシーです。

まず、文具選びです。3色ボールペンで視覚的にも整理をしやすくし、時には進路を決める際などの勝負どころでは万年筆など自分にとって特別な文具を用意します。

ノートは、B5やA5で少し小さめサイズを。発想が主目的なら大きいA3がいいかもしれません。ただ、あくまでも僕の目的は思考の整理用です。パッと見た感じで、一覧性があり集中できることが大事なので、やや小さめのサイズを選びます。

ノートの書き方で大切なポイントは「補助線」の引き方につきます。

どうノートを分割して、整理のための区分をつけるか?

たとえば、ゴミ置き場でも普通ごみ、ビン・缶・不燃の大型ゴミと置くスペースの区分がなされていますよね?思考も、思考の中を表現したノートの上も同じことです。

どう区分するかで整理の方法がすべて変わってくるのです。

ただ、ゼロから自分で区分の方法を考えることは大変です。そこで、ある程度、一定パターン(よく使う型)は、テンプレートとして持っておくと便利です!ということを新刊でもご紹介しました。

また、どのように区分していけばよいかの視点集として、過去には「セパレート思考」というコンセプトで書籍にまとめたこともあります。こちらもご参照ください。

6.「todo」ノート

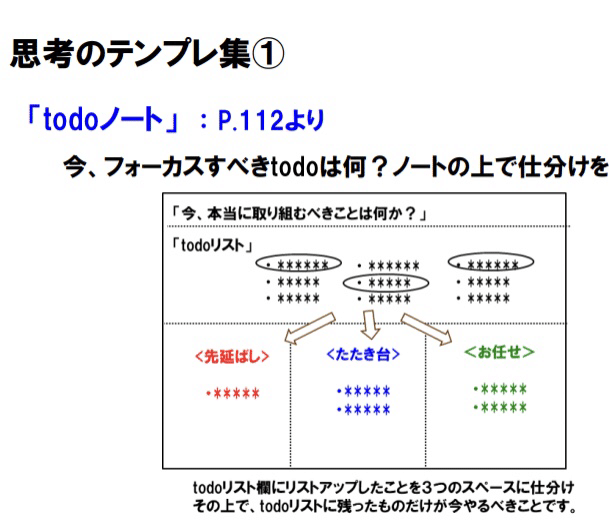

それではここで代表的なノートのテンプレートを3つご紹介します。

これはtodoリストの整理がうまくできない!という方向けです。

todoリストに色々と書くけど、いつも未消化に終わってしまうという経験はないですか?優先順位に悩むということはないでしょうか?

これも、ノートを使って解消することはできます。

まずは、todo項目をすべてリストアップし、そこから、「先延ばし」すること、「たたき台」(完成度100%が求められずにラフでいいもの)と、「他人に任せる」ものの3つに仕分けします。

この3つに入らないtodoこそが、今100%の力で専念しなければいけないタスクとして認識し、優先順位もつけていきます。

すべてに全力を尽くすだけでは効率が上がらないので、ノートでしっかりと仕分けをしましょうね!という主旨です。

7.「コーチング」ノート

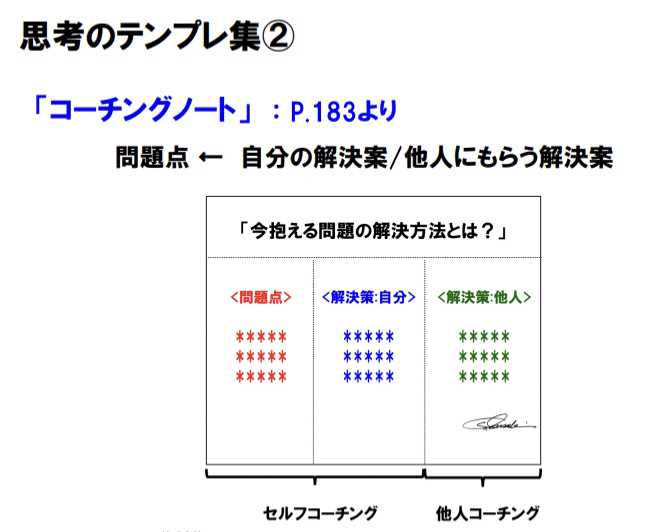

次にコーチングをノート上で実現するものです。

いま、自分が抱える問題点を一番左の欄に記述し、自分なりに解決アイデアを真ん中の欄に、いったん実現性を無視して書き込みます。通常のノート術はここで終わりなのですが、僕はこれにとどまりません。

最後に、他人の知恵を借ります。自分の信頼できる複数名に相談をもちかけ、解決策のアイデアをもらいます。ただ、もらうだけではなく、実際にその方にノートに書きこんでもらい、一言メッセージや署名までもらえば”言霊”パワーが吹き込まれるというわけです。

コーチを雇う前に、ノートをコーチとして見立てるのも有効ですよ。

8.「ロジカル」ノート

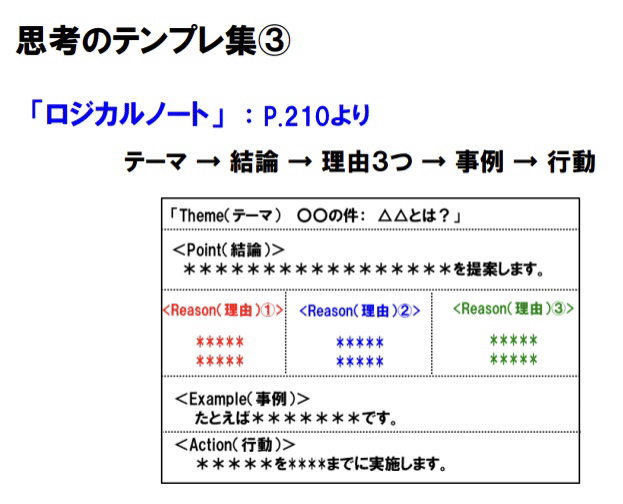

ロジカルシンキングの重要性がうたわれてから久しいのですが、いったいロジカルってなんでしょうか?

僕の定義は、「結論と理由」により筋道が明確になっていること、なおかつ意味が事実情報によって通じる状態になっていることです。

分かったような、分からないような。。。でしょうか?(^^ゞ

いずれにしろ、もっとノートで簡単に整理できないものか?プレゼンの事前準備にも使えるようにテンプレートを作ってみました。

大切な点は、結論に対して多角的に理由を3つ程度準備すること。理由だけでは理屈に終わるので、「事例」を加えることで臨場感とイメージを想起させ、最後に「行動」を明確にすることで確実に仕事が前進するように整理を。

このテンプレートは、ロジックをつくるだけではなくプレゼンの準備や会議内容の整理など、多くの場面で転用できるので自分でも気に入って使っています。

9.混迷する時代のノートの位置づけ

色々とご紹介してきましたが、詳しくは拙著をお読みいただくとして、最後にお伝えしたいメッセージがあります。

今回のお題に正解は存在しません。僕なりの一見解にすぎないのです。

あくまでも正解は自分仕様にカスタマイズして、あなた自身のモデルで築いてみてください。

今回のお話が、何かの参考になれば幸いです。

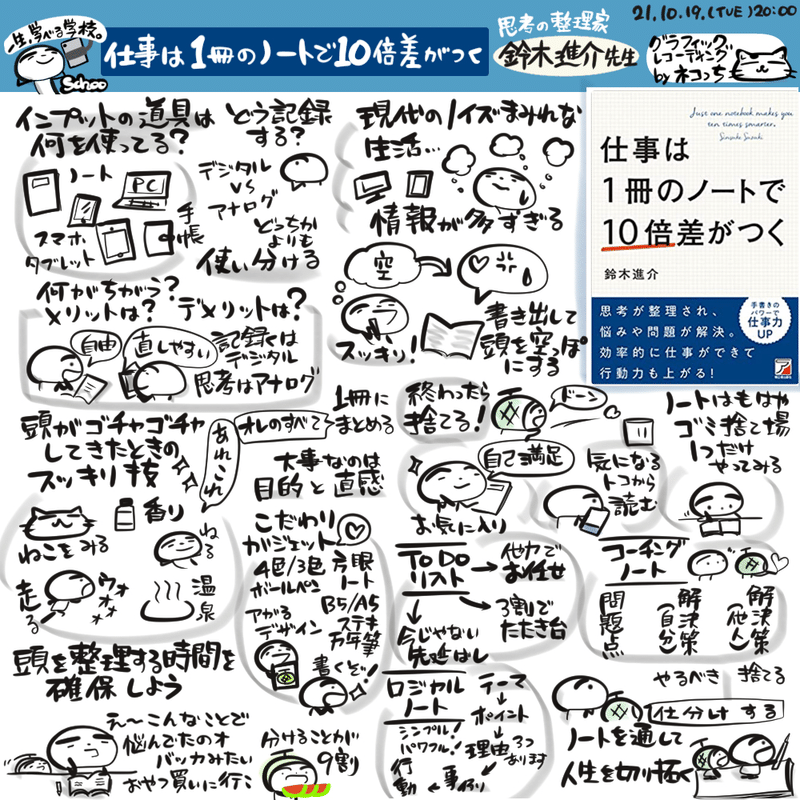

なお、今回、お話した内容は以下のグラフィックレコーディングでも整理しております(「ネコっちさん」が整理してくれました!)。ぜひご参考にしてください。

さらに、要点を復習できるようにYouTubeにもアップしております。動画でのメッセージもあわせてご覧ください。(チャンネル登録もぜひ!)

ここまでお読みいただきありがとうございました。

それでは、またお会いしましょう!(^^)/

著者・思考の整理家® 鈴木 進介

LINEでもショートコラムを毎朝7時に配信しています!

↓

フォローしてくれたらモチベーション上がります! ◆YouTube http://www.youtube.com/user/suzukishinsueTV ◆メルマガ https://www.suzukishinsuke.com/sns/