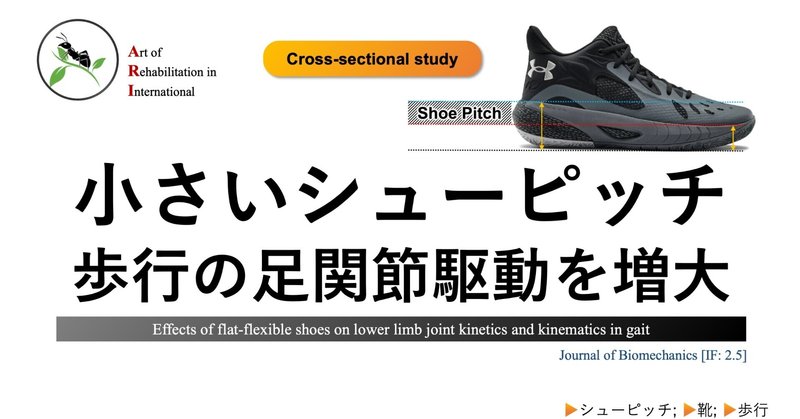

小さいシューピッチ。歩行の足関節駆動を増大

📖 文献情報 と 抄録和訳

フラットフレックスシューズが歩行時の下肢関節のキネティクスとキネマティクスに与える影響

📕Ogaya, Shinya, et al. "Effects of flat-flexible shoes on lower limb joint kinetics and kinematics in gait." Journal of Biomechanics (2022): 111216. https://doi.org/10.1016/j.jbiomech.2022.111216

🔗 DOI, PubMed, Google Scholar 🌲MORE⤴ >>> Connected Papers

※ Connected Papersとは? >>> note.

✅ 前提知識:シューピッチ(Shoe Pitch)とは?

- シューピッチとは、踵の高さからつま先の高さを引いた値

- 前足とかかとの両方が床に接触している歩行期間中、足のセグメントの傾斜角度は、シューピッチの影響を直接受る (📕Di Sipio et al., 2018 >>> doi.)

✅ 前提知識②:フラットフレキシブルシューズとは?

- フラットフレキシブルシューズは、かかとの高さが薄く、靴のピッチが低く、運動特性がなく、アウトソールの剛性が柔らかく、軽量 (📕Paterson et al., 2017 >>> doi.)。

- フラットフレキシブルシューズによってピッチを小さくして歩くと、足首の背屈が増加する可能性があります後期立脚期の角度、アキレス腱のエネルギー貯蔵を増加させる。

- アキレス腱のエネルギー貯蔵の増加は、足首関節のパワー出力の増加につながる。

- 足首の背屈角度とパワーの増加は、フラットフレキシブルシューズを着用した場合のトレーニング効果を判断する上で重要。

[背景・目的] シューピッチが小さく、柔軟性に富むといったユニークな特徴を持つフラットフレキシブルシューズは、足首のエネルギー効率を高め、ランニングパフォーマンスを向上させることができる。もし、フラットフレキシブルシューズが歩行時にも同様の効果を発揮するのであれば、歩行訓練に利用できる可能性がある。本研究では、フラットフレキシブルシューズが下肢の運動学的および動力学的特性に及ぼす影響を検討することを目的とした。

[方法] 健康な若年成人21名(21.8±4.6歳)が本研究に参加した。参加者は、Plug-in-Gaitモデルに従って反射マーカーを取り付けたフラットフレキシブルシューズと標準的な運動靴を履いた。歩行動作は赤外線カメラとフォースプレートを埋め込んだトレッドミルを用いて記録した。足関節、膝関節、股関節の角度、モーメント、パワーを算出した。2種類の靴のパラメータを比較するために,Paired t-testおよびWilcoxonの符号順位検定を使用した.

[結果] フラットフレキシブルシューズの使用により,足関節の最大背屈角度と膝関節の最大屈曲角度が増加した.足関節底屈の最大角度は有意に減少した。関節モーメントについては,2種類の靴の間で有意な差は認められなかった.立脚後期の足関節パワー吸収量,足関節パワー発生量,股関節パワー発生量のピークは,フラットフレキシブルシューズの使用により有意に増加した.

[結論] これらの結果から、フラットフレキシビリティシューズは、歩行時の足首のエネルギー蓄積・放出を促進するツールとしての可能性が示唆された。

🌱 So What?:何が面白いと感じたか?

「毎日のことだから、こだわりたいですよね」

これは、僕が関わっている高校野球部の監督が、ウォーミングアップについて話していたときの言葉で、とても感銘を受けた。

たとえば、ウォーミングアップ【A】と【B】の2つがあったとして、1日の実施による違いは微々たるものである。

ただし、その両者のウォーミングアップは、ずっと繰り返されていくのだ。

1日、あまり変わらない。

30日、あまり変わらない。

3ヶ月、運動学習面でポジティブな影響が出る。

6ヶ月、身体機能にも影響が出る。

1年、全然違う。

(この効果の出かたの説明はイメージ)

畳の目ほどの違いが、多く繰り返されることで、まったく違った結果を産むことがある。

歩行だって、そうだ。

毎日、数千歩歩く。

言い換えれば数千回の出力が繰り返される。

その、1回の違いは微細かもしれない。

ただ、1日、30日、3ヶ月経つころには、選択による影響は大きなものとなるだろう。

これを回復期病棟でのリハに当てはめてみると、『入棟初期の靴選択はめっちゃ重要』になる。

毎日の仕事は、目が回るほど、忙しいものだ。

丁寧な靴の選択は、どうしたって疎かになりがちだと思う。

だが、その後の立位・歩行介入のすべてに微妙な差を及ぼしてくるものだとしたら?

その微妙な差が、積もり積もって自立度にまで影響を及ぼすのだとしたら?

放っておくことは、得策ではないだろう。

そして、確実な集団の実践には、明瞭なシステムが要る。

この部分は、しっかりと構築していきたい。

僕は毎日仕事をしている

毎日の進歩は実に少ない、とても目に見えない

しかしその目に見えない進歩も、十日たち、五十日たち、百日たち、一年たち、二年たち、三年たつと、少し目に見えてくる

五年十年となると、誰でも気がつく、大事なのは毎日の進歩だ

目に見えない進歩だ

(中略)

それがあまりに見えないので、力をおとしたものはものにならない

目に見えないでも、毎日いくらか進歩しているものは、いくらかものになる

あとは時間と根気だ

あと十年生きられたら、僕の進歩は相当なものになるだろう

まあ見てみたまえ、死ねばそれまでだ

それでいいのだ

生きている限り、僕は進歩してやまないつもりだ

その点にだけ僕は自信があるのだよ

武者小路実篤

⬇︎ 関連 note✨

○●━━━━━━━━━━━・・・‥ ‥ ‥ ‥

良質なリハ医学関連・英論文抄読『アリ:ARI』

こちらから♪

↓↓↓

‥ ‥ ‥ ‥・・・━━━━━━━━━━━●○

#️⃣ #理学療法 #臨床研究 #研究 #リハビリテーション #英論文 #文献抄読 #英文抄読 #エビデンス #サイエンス #毎日更新 #最近の学び