【絶景】誰かに話したくなる!「ウミウシ」の世界

「ウミウシ」をご存じですか?

名前だけ知っている人から、姿まで浮かぶ人まで様々だと思います🤔

実は、「ウミウシ」最高にイケてて、奥が深いんです。。。

この記事では、ぜひあなたに知ってほしい「ウミウシ」の魅力と、その生態について、解説していきます!

「ウミウシ」とは?

ウミウシの生態

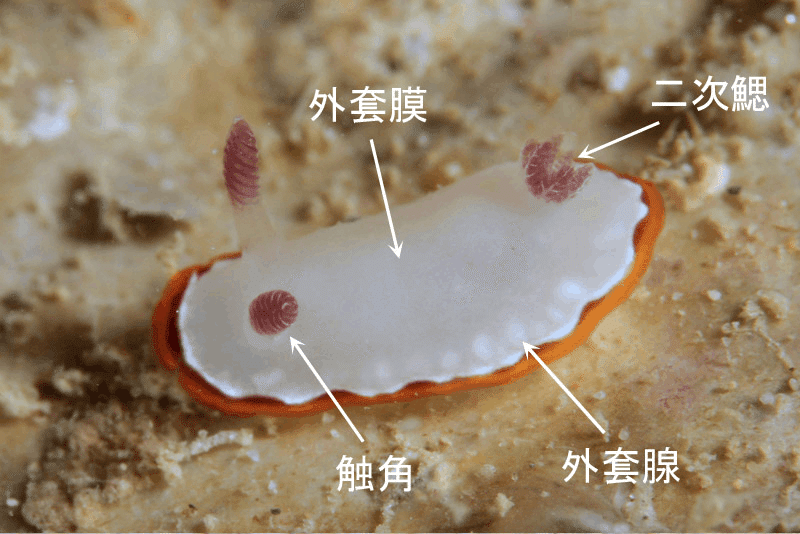

ウミウシとはどんな生物なのでしょうか?

まずは百聞は一見にしかず、こちら!👇

色鮮やかできれいですよね!

ウミウシは漢字で表すと「海牛」となり、

頭の先についた2本の触角が特徴です。

細長く、ぬるぬる、角が2本、、

何かに似ているような、、、

そうです。

「ナメクジ」です。

両者は、殻を消失した貝の仲間という点では共通しているため、非常に似た形をしています。

ちなみに、ウミウシは軟体動物門腹足綱(巻貝の仲間)の後鰓類(こうさいるい)に分類されます。

後鰓類の中には、

ウミウシと形が似ている「アメフラシ」や、

海の天使ともいわれる「クリオネ(ハダカカメガイ)」もいます。

ウミウシの大きさ・種類

また、海の中に住む生物の中では、

「ナマコ」にも似ていると思った方もいるのではないでしょうか?

形は似ていますが、

大きさがかなり違います。

ウミウシは、非常に小さく、おおよそ一円玉サイズです。

また、ウミウシは種類によって、色や形が非常に異なる生物として有名です。

専門家の中でも、分類方法が変化したりと、

人間の頭脳に引けを取らない魅力もあります!

ここには、簡単な分類を載せておくので、

気になる人は見てみてください!

👇

最高にイケてる「ウミウシ」ランキング

ウミウシの基礎知識をつけたところで、

ここからは、明日誰かに話したくなること間違いなし!

イケてるウミウシたちをご紹介します!

リアル「ブルードラゴン」?

最初にご紹介するのは、「アオミノウミウシ」です。

姿を見てすぐ、美しさに目を奪われました。。

鮮やかな青の模様と、翼を広げたようなフォルムから「ブルードラゴン」とも称されます。

ただ、美しいものには毒が付きもの。

アオミノウミウシは猛毒を持っているため、

手で触れるのは危険です。

それもそのはず、アオミノウミウシは、

カツオノエボシやギンカクラゲといった、

毒針を持つクラゲを好んで捕食します。

この刺胞と呼ばれる毒を無傷で体内に取り込む「盗刺胞」という方法で、毒を自分の攻撃用に再利用しています。

この盗刺胞により、毒をもっているウミウシは、少なくありません。

それでも、憎めないほど美しいアオミノウミウシなのでした。

(アオミノウミウシに関するニュース👇)

動物なのに「葉緑体」?

植物は、太陽の光と二酸化炭素から栄養を作り出すという、人間にとっては非常に羨ましい生活をしています。

この光合成に必要なのが「葉緑体」です。

「いっそ、人間も葉緑体で生活できたら、

ごはんを食べなくていいのに。。。」

そう願ったこともある人もいるのではないのでしょうか?

実は、そんな願いを一足先にかなえてしまった動物の大先輩がウミウシの中にはいます。

そのうち特に光合成が得意なウミウシが「エリシア・クロロティカ」です。

まさに葉っぱに角が生えたようなその姿は、

暗闇でも異彩を放ちます。

エリシア・クロロティカは、生まれたときから葉緑体を持っているわけではありません。

成長過程で藻の一種であるバウケリア・リトレアを捕食し、葉緑体は消化せずそのまま取り込みます。

この葉緑体は、飾りではなく、エリシア・クロロティカの中で生き続け、さらには光合成まで行い、養分を作り出します。

この葉緑体を取り込む性質は「盗葉緑体現象」と呼ばれます。

しかし、「なぜウミウシにはできるのか」、「なぜ活性酸素に耐えうるのか」など、様々な謎があり、研究者の間でも注目が集まっています。

ふさふさヘアーのウミウシたち

髪型って大事ですよね。

おしゃれになるだけで気分もあがり、自信がつきます!

実は、ウミウシ界でも、おしゃれヘアは大流行中です。

それは嚢舌目(中でもオオアリモウミウシ属)という種類に分類されるウミウシたちです。

色もカラフルで、見ていて気持ちいので、

ここでいくつかご紹介します!

①「ホホベニモウミウシ」

頬が赤いことが特徴の「ホホベニモウミウシ」ですが、目につく特徴は、体中に生えた緑の突起です。

ウミウシの背中の突起には、中腸腺と呼ばれる消化腺が入り込んでおり、オオアリモウミウシの仲間はその数が多いことで有名です。

そして、緑色は藻から盗んだ葉緑体です。

もちろん、光合成もできます。

ふさふさしていて、かわいいですね。

②「ウサギモウミウシ」

触角の半分が黒くなり、まるでウサギの耳のようにかわいらしいのが特徴の「ウサギモウミウシ」です。

③「ハナビモウミウシ」

全体的に透明なのに対し、突起の先が黄色や青であることから、花火のようなきれいな見た目をしているのが「ハナビモウミウシ」です。

とってもおしゃれです。

④「クラテナ・ペレグリーナ」

体は白、突起は赤と青という非常に幻想的なフォルムを特徴にもつ「クラテナ・ペレグリーナ」。

ヒドロ中を食することで有名です。

⑤「アカオニミノウミウシ」

体は怒ったようにオレンジ、長老の雰囲気を漂わせる白いふさふさした突起、さらには白いひげまで生やした「アカオニミノウミウシ」です。

まるで「ピカチュウ」?

「あれ?こんなところにピカチュウ!?」

どっからどう見てもピカチュウであるこの生物は「ウデフリツノザヤウミウシ」です。

ピカチュウに似ていることから、

「ピカチュウウミウシ」とも呼ばれます。

しかも、海外でも「Pikachu Nudibranch(Sea Slug)」の愛称で親しまれ、ダイバーに大人気です。

海の「シンデレラ」?

さて、乙女の皆さんお待たせしました。

ここまではかっこいいウミウシが多かったですが、お姫様のようなかわいいウミウシもいるんです。

その名も「シンデレラウミウシ」です。

ピンクの身体に、白いひらひらを付けたかわいい姿をしています。

後ろの盛り上がった部分は「二次鰓(にじえら)=ドーリス」と呼ばれ、お花のような派手な形をしています。

これならプリンセスシリーズに出ても遜色ないですね!

おわりに

今回は、誰かに話したくなる「ウミウシ」の世界をご紹介しました。

実はまだまだ紹介したいウミウシがたくさんいるほど、種類が豊富で、見てて飽きない生物です。

今日からあなたもウミウシの沼にハマっていくこと間違いなし!

ぜひ、お気に入りの「推しウミウシ」を探してみてください👇

では、次回はウミウシのアバターを使ったメタバース「ウミウシバース」でお会いしましょう!

さよなら👋

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?