理想の自分をつくる セルフトーク・マネジメント入門

持てる力を十分に活かしきれない原因の対策として、自分自身との対話(セルフトーク)に着目した本。

「セルフトーク」

意識、無意識に関わらず終始自分の内側で繰り広げている。

➜自分に言葉を投げかけ、答えを作り出そうとしている。

=「コーチ」と「クライアント」の一人二役状態。

良い問いかけ。

➜ポジティブになる。

=パフォーマンス向上。

悪い問いかけ。

➜ネガティブになる。

=パフォーマンス低下。

<PART1 セルフトークとは何か>

🐾セルフトークと行動

「セルフトーク」

人間の感情や行動を左右する「特別な独り言」

内側のセリフがスイッチになる。

例)

部下を大声で叱りつけてしまう上司の場合。

部下の報告から大爆発までのフロー。

①報告に対して「許せない」というささやきが自分の中に生まれる。

②視野が狭くなり、目の前の部下以外見えなくなる。

③胸の辺りが圧迫され、息が詰まる。

④大爆発(「バカヤロー」)

「許せない」という内側のセリフが大爆発のスイッチ。

➜「許せない」=セルフトーク

対策)

=スイッチを変える。

「許せない」➜「何があったんだろう?」

=セルフトークを変える。

「何があったんだろう?」

相手が叱るべき部下から、育てなければいけない子供のように見えてくる。

「セルフトーク」

感情や思考、行動の引き金として自分の中に生まれる「言葉」

刺激の多い環境下では大量のセルフトークが生まれる。

➜努力して意識しなければ捉えられないほど速く流れていく。

=感情、行動に結びつかないセルフトーク。

形にならないセルフトークのパフォーマンスへの影響。

例)

ゴルフの場合。

よいショットが打てたとき。

➜インパクトの瞬間は何も考えていない。

失敗する確率が高くなるとき。

「200ヤードは飛ばさないと・・・」

「ここでOBになったら・・・」

➜ネガティブなセルフトークに捉えられている。

ビギナーズラックの仕組み。

初心者=失敗して当たり前。

➜成功体験もない。

=ネガティブなセルフトークが生まれない。

知識、成功、失敗の経験もないので自然体でいられる。

=緊張なく行動できる。

ネガティブセルフトークが生まれる理由。

➜アイデンティティを守るため。

「アイデンティティ」

・自分はこうあるべきだ。

・他人からこのように見られたい。

=自分にとって非常に重要なセルフイメージ。

➜本能的に持ってしまうもの。

「実際の自分」=「自分が持っているアイデンティティ」

➜快適な思いで過ごせる。

「実際の自分」≠or≒「自分が持っているアイデンティティ」

➜ギャップが有るとき。

=不快感が生じる。

ギャップがあるとき。

「失敗したくない」

「どうしたらいいんだ?」

「なんで自分が・・・」

➜ネガティブなセフルトークが生まれる。

=生存本能に対するアラーム。

アイデンティティ

➜些細な刺激に対して敏感に反応するもの。

アイデンティティが揺らぐ。

➜取り戻そうと焦る。

=セルフトークが生まれる。

セフルトークが雑念になってパフォーマンスの低下につながる。

=アイデンティティが危うくなる。

➜セルフトークが生まれる。

=悪循環

アイデンティティを守りたい。

➜非常に強力な思い。

例)

中小企業経営者が自殺する場合。

事業の失敗で借金が返せなくなった。

「自分が死ねば保険金がおりる」

・自分は借金を踏み倒さない。

・自己破産して迷惑をかけない。

・責任感のある人間だ。

※生きるために持つものであり、命を捨てても守りたいと思うもの。

➜アイデンティティ

コンプレックス(劣等感)

自分の理想像をアイデンティティにしているために生まれるもの。

➜セルフトークも生まれやすくなる。

思春期

アイデンティティも現実の自分も不安定。

➜アイデンティティが常に刺激を受けている。

=セルフトークが多くなる時期。

セルフトークを処理できない子ども。

➜思春期特有のトラブルを起こす。

価値観、世界観への刺激でもセルフトークは発生する。

「ビリーフ(belief)」

・アイデンティティ

・価値観

・世界観

=セルフトークを生み出すもの。

「刺激(stimulus)」

➜ビリーフに影響を与えるあらゆる出来事、環境。

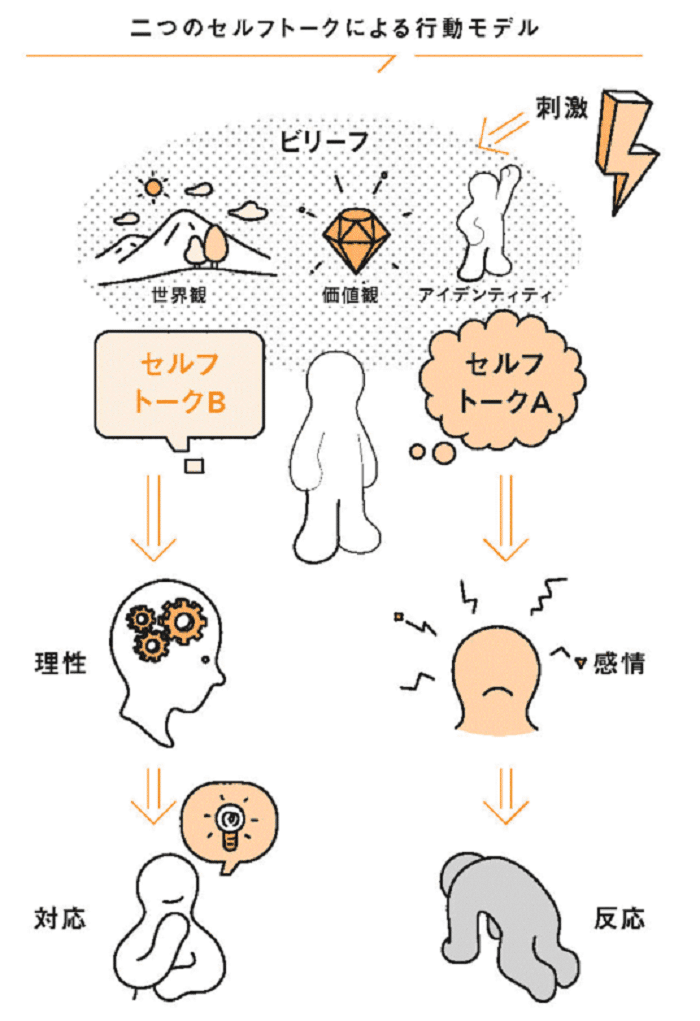

セルフトークが感情、行動に影響を与えるプロセス。

①判断基準のビリーフがある。

②ビリーフが刺激を受け、セルフトークが発生する。

③セルフトークが感情を決定する。

④感情によって行動が決定する。

科学的に証明することはできない。

➜自分自身をコントールすることはできる。

🐾セルフトークマネジメント

「行動」を直接変えることは難しい。

「論理療法」

現在主流の認知行動療法に影響を与えた心理療法の手法。

➜イラショナル・ビリーフによって歪んでしまった非合理的心情を修正し、症例を治療する。

「イラショナル・ビリーフ」

=誤解や先入観。

例)

自分はモテない(先入観)と思っている男性の場合。

130人の女性に声を掛ける。

➜30人はすぐに立ち去り、100と会話。

結果)

・自分は女性に話しかけることはできる。

・自分が話しかけても最悪のことは起こらない。

➜ラショナル(合理的)な事実を認知できた。

=論理療法、認知行動療法の有効性。

行動を変える。

➜ビリーフも変化する。

=自分を変える。

※多くの人は行動できないから困っている。

例は例外。

➜行動力のある人なら可能。

=モテない人が「自分を変えたい」という理由だけでは耐え続けることはできない。

➜行動を自分一人で変えるのは難しい。

「やってみればいい」

➜「やれないから困っている」

=堂々巡り

「感情」を変えるという考え方。

「ポジティブシンキング」

「アファメーション」

➜自分に宣言する肯定的な言葉。

=意欲や感情を直接的に変えようとする手法。

例)

「前向きに考えよう」

「オレはできる!と10回繰り返してみましょう」

など。

一定の効果はある。

「ダウト(doubt)」

語源は「ダブルハート(double heart)」

➜心が2つある時(セルフトークが生まれたとき)

=「疑う(ダウト)」

ポジティブシンキングの後に出てくるセルフトーク。

「ホントにできるわけないだろう」

「こんなこと言って大丈夫なのか?」

➜ネガティブなセルフトークが生まれる。

=ダブルハート状態。

自覚なしのポジティブな言葉。

➜達成できずに力尽きて元の自分に戻る。

ビリーフを変えるという考え方。

行動=ビリーフに刺激を受けることがスイッチ。

ビリーフが変わるとき。

➜経験したことがないほどの衝撃を受けたとき。

=簡単にビリーフは変わらない。

ビリーフ=アイデンティティ=自分自身

ビリーフを変える。

「自分自身がなくなってしまう」

「自分が別のものになってしまう」

➜強い抵抗感をもつ。

=恐怖

ビリーフ➜セルフトーク➜感情➜行動

「ビリーフ」

「感情」

「行動」

➜変えようとしてもうまくいかない。

セルフトークを変える。

セルフトーク=「言葉」

言葉を生み出す脳の部位

=前頭葉。

前頭葉

➜人間らしい感情や意欲も司っている。

セルフトークを変える。

➜前頭葉内で感情も変わる。

=感情の変化で行動も変わる。

感情➜曖昧で掴みどころがない。

セルフトーク

➜明確に認識でき、司ることのできる「言葉」

セルフトーク

=セフルコントロールのためのハンドル。

🐾PART1まとめ

・人の判断基準はビリーフ。

(アイデンティティ、価値観、世界観)

➜ビリーフが刺激を受けるとセルフトークが発生する。

=感情と行動に影響を与える。

・ビリーフ、感情、行動を直接変えることは難しい。

➜セルフトーク=言葉=変えやすい。

セルフトークを変える。

➜感情や行動を変えられる。

=セルフコントロール

<PART2 セルフトーク・マネジメントのための基礎知識>

「感情」のセフルトークA「automatic(自動的)」

➜自分の意志にかかわらず自動的に「生まれる」セルフトーク。

・ポジティブな感情、反応を導くもの

・ネガティブな感情、反応を導くもの

行動やハッキリとした感情に結びつかない場合。

➜「雑念」

「理性」のセルフトークB「bear(生む)」

➜自ら「生み出す」セルフトーク。

=原則、有用な存在。

セルフトークBの活用。

➜セルフトーク・マネジメントのポイント。

🐾「反応」と「対応」

反応➜感情によって引き起こされる行動。

=「感情的反応」

対応➜理性によって引き起こされる行動。

=「理性的対応」

「感情➜反応」と「理性➜対応」の違い。

=「目的」の有無。

➜受け身か積極的かの違いでもある。

例)

目的をもって悲しむ。

➜感情ではなく演技。

目的を持つ。

➜セルフトークBによる理性的、積極的な行動になる。

「怒る」と「叱る」

ビリーフに刺激を受ける。

➜セルフトークAが生まれる。

=「怒る」

➜自分をコントロールできない状態。

セルフトークAが生まれる。

➜セルフトークBで修正。

=理性的な対応の「叱る」事ができる。

➜自分をコントロールできた状態。

他人に対する行動。

感情にとらわれ、コントロールを失った状態。

➜「反応」による行動。

・自分のために戦う。

・自分のために逃げる。

「対応」による第三の選択肢。

➜「相手のために」何ができるか?

セフルトークマネジメントのイメージ。

🐾PART2まとめ

・セフルトークの種類。

自動的に生まれるセルフトークA

➜反応を生み出す。

自ら生み出すセルフトークB

➜対応を創り出す。

・セルフトークAの反応の種類。

ボジティブな反応

ネガティブな反応(少ないほどよい)

<PART3 セルフトークを「変える」>

ネガティブな感情から脱する方法

セルフトークを「変える」目的。

「緊張」「怒り」「不安」「後悔」「恐怖」

➜ネガティブな状態から回復するため。

🐾「変える」プロセス

①「認識」する。

・自分がネガティブな状態にあること。

・原因であるセルフトークAを認識すること。

②置き換える。

原因であるセルフトークAをセルフトークBに置き換える。

➜理性としての行動に戻す。

※「認識すること」はセルフトーク・マネジメントにおける重要な基本。

セルフトークを認識する訓練。

➜さまざまな場面におけるセルフトークAを書き出してみる。

=常にセルフトークを捉えられるよう意識しておく。

自分への質問でセルフトークを変える。

パワー・オブ・クエスチョン(質問する力)

➜セルフコーントロールの成否が決まる。

質問=セルフトークB

《質問1》

肯定・自責の質問

否定質問から肯定質問へ変える。

肯定質問=未来を創る力。

否定質問=対象、自分の未来を否定する。

例)

忙しい時期の会議の場合

否定質問(セルフトークA)

「この忙しい時期に、なんで会議ばかりなんだ?」

➜自分の仕事を増やすもの。

肯定質問(セルフトークB)

「この会議を建設的なものにするために、何ができるだろう?」

「会議の時間中にストレスを感じないために何ができるだろう?」

➜環境に働きかけられるというスタンスを生みだす。

=さらなる肯定質問も生み出す。

否定質問

➜周囲の状況に「反応」

肯定質問

➜「対応」により環境、相手に対して第三の可能性が広がる。

肯定質問と否定質問の関係。

➜「自責の質問」と「他責の質問」の関係。

肯定=すべてが自分次第。

➜他者や環境に働きかけることができるという考え方。

否定=すべて他人のせいだから。

➜自分には何もできないという考え方。

《質問2》

相手の背景を探る質問

➜対人関係においては非常に有効。

例)

管理職への部下に対する質問の場合。

「その部下にとって、今、一番つらいことは何だと思いますか?」

「彼にとって忘れられない成功体験は何だったでしょうか?」

「二度と思い出したくないような失敗は何でしょうか?」

➜部下の視点で世界を見ることができる。

=部下への認識が変わる。

《質問3》

視点を変える質問

例)

問題の解決。

そのままの状態で解決しようとする。

「どうしたら解決できるんだ」

「絶対に無理だろう・・・」

➜セルフトークAがざわつく。

視点を変える。

➜自分の能力を上げる。

相手とのコミュニケーションの問題。

➜自分のコミュニケーション能力を上げる。

=問題が小さくなる。

問題の視点を変える。

➜新しい出口が見つかる。

セルフトークの質問の視点を変える。

いつも同じ質問をする

➜いつも同じ答えが返ってくる。

質問を変える。

➜これまでにない答えへの検索が起こる。

※よい問いとは新しい検索を起こすような質問。

行動への影響力を上げる方法。

・セルフトークBを言葉として口に出す。

➜口に出して耳から聞く。

・紙に書き出す。

➜書き出して目で見る。

=セルフトークをハッキリ意識できる。

セルフトークを変える例

🐾パターンを整理する

変えるべきセルフトークA(ネガティブ)を整理。

自分を失わせる2つのパターン

1.「もしも~しなかったら・・・?」

(if not?)

例)

「もし面接に失敗したらどうなるのか?」

「スピーチがうけなかったらどうしよう」

➜不確定なこと(未来)に対する否定、自責質問。

2.「どうしてこんなことに?」

(why not?)

例)

プレゼンや面接でつまずいた場合。

「あれ?こんなはずでは・・・」

不本意な状況に巻き込まれた場合。

「なんで私が?」

➜すでに確定した(過去)に対する否定、自責質問

セルフトーク全体の分類。

自他の軸と時間軸の4つに分類。

「セルフトーク」

➜アイデンティティを守るために生まれるもの。

=「自分」しか基準になりえないもの。

「他人」

➜環境を含む自分以外のすべて。

「時間」

➜「未来」(if)と「過去」(why)

=「自分」も「他人」も含む絶対的な軸

セルフトークを「変える」

=図の下2パターンを上の2パターンに変える。

変えなければならないセルフトークは2つ。

有効な質問(セルフトークB)

直接的➜「肯定と自責の質問」

間接的➜「相手の背景を探る質問」

「視点を変える質問」

🐾PART3まとめ

・ネガティブなセルフトークAを認識する。

➜セルフトークBに変える。

=反応を対応に変える。

・ネガティブなセルフトークA

「もし~しなかったら・・・?」

(if not?)

「どうしてこんなことに?」

(why not?)

・置き換えるセルフトークの代表例。

「肯定・自責の質問」

「相手の背景を探る質問」

「視点を変える質問」

<PART4 セルフトークを「使う」>

行動を強化・修正する方法。

🐾使う

セルフトークAの発生に関わらずセルフトークBを使う場面。

例)

プロジェクトを動かす場合。

ゴールから逆算。

「半年の準備期間で何をやる必要があるか?」

「どの部下をメンバーに入れるべきか?」

「どの上司を味方につける必要があるか?」

➜「思考」という形でセルフトークBを使う。

意識して行う行動

➜セルフトークBが関わる。

仕事の要領がよい人。

段取りがよい人。

=頭の中で創り出す質問が優れている人。

「頭のよさ」

➜セルフトークの使い方がうまい。

セルフトークを「使う」目的。

セルフトークBを意識的に生み出す。

➜自らの行動を強化・修正すること。

🐾考える

セルフトークを使う。

=「考える」

悩むこと

私は〇〇ができていない。

「困ったなあ」

「どうしよう」

「どうしたらいいの?」

➜ウダウダすること。

=同じところをぐるぐる回っている状態。

➜セルフトークAの「反応」

考えること

私は〇〇ができていない。

「じゃあ、できる状態とはどんな状態だろう?」

「誰ができていると思うんだろう?」

「あの人はどうだろう?」

➜使った時間だけ発見や吸収があること。

=答えに至る問を自分の中で立てるプロセス。

➜セルフトークBの「対応」

「悩む」「考える」2つの違いを意識する。

➜知的生産の効率は格段にアップする。

得意な領域

➜意識、無意識的に問いを立て考える。

=セルフトークBを使う。

不得意な領域

➜悩むことに終始する。

=セルフトークAに身を任せる。

※問いを立てられる領域で、問いの棚卸しをしてみる。

➜問いをたてられない領域で、問いを検討してみる。

🐾使い続ける

わかったつもりになる。

➜考えなくなる。

=知ることをしなくなる。

どの分野でもうまくいっている人。

「自分はどうするべきか?」

「どうあるべきか?」

➜常に自分への質問をつくり続けている。

※わかったつもりにならないことが大事。

スイッチを用意しておく。

➜場面に応じたルフトークBを用意する。

=事前にセルフトークBを準備しておく。

例)

厳しい態度で当たらなければいけないとき。

「逃げない」

セルフトークを減らして集中したいとき。

「fear into power(恐れを力に)」

いつ、どのような状況で、どのセルフトークBを使うのかを定めているということがポイント。

スイッチをルーティンとしてくり返す。

➜成功体験と結びつく。

=協力なスイッチに成長する。

🐾コントロール

セルフトークAがネガティブを強化する仕組み。

例)

緊張している場合。

「緊張してはいけない」

=ネガティブなセルフトークA

セルフトークA(否定文、否定質問)

➜対象を呼び起こす力がある。

=否定されているものを思い浮かべる。

例)

「緊張してはいけない」

➜「緊張」を思い浮かべてしまう。

=「緊張」が強化されてしまう。

セルフトークBを使った逆説療法。

「逆説療法」

修正する対象を否定せず、とことん推し進めてみようとすること。

例)

緊張に対する場合。

「緊張するな」(セルフトークA)

➜「よーし、もっと緊張しろ!」(セルフトークB)

・「手は震えろ」

・「顔よ、赤くなれ」

・「汗はどんどん吹き出せ」

など。

Aを感じたらBへ変換させる。

➜自分を客観的に見るようになる。

=「可笑しさ」を呼び、緊張のレベルが下る。

BをスイッチとしてAをブロックするのも有効。

逆説療法でクセを直す。

クセをセルフトークBによって強調する。

➜「意識的に」クセをする。

=コントロールできるものにする。

➜クセをやめるという選択肢が選べるようになる。

クセを直そうとする。

➜クセはコントロールできないという気持ちが強くなる。

=直すことを諦めてしまう。

「やめる」ではなく「うまく」する。

➜クセや行動を自分でコントロールできるようになる。

🐾PART4まとめ

・セルフトークBを意図的に生み出して「使う」

➜行動を強化、修正できる。

・得意な領域➜セルフトークB を使う。

=考える。

不得意な領域➜セルフトークAに身を任せる。

=悩む。

・セルフトークBの使い所をあらかじめ決めておく。

➜行動のスイッチとして使う。

<PART5 セフルトークを「減らす」>

集中力を高める方法。

🐾セルフトークを「減らす」意味

「減らす」とは?

・すでに生まれてしまったセルフトークAを減らす。

・セルフトークAが発生しないようにする。

➜ネガティブな感情そのものが起こらないようにする。

生まれてしまったセルフトークAへの対処法。

➜セルフトークBに「変える」こと。

=ポジティブに置き換えて感情、行動を変える。

注意)

あまりにストレスが多い場合。

就寝前など行動する必要がないとき。

➜「減らす」ことに専念してもよい。

セルフトークAを認識して「減らす」

セフルトークAが感情、行動を左右する状況。

=「無意識」であることが必要。

無意識=知らず知らずのうちに影響される。

意識して言語化する。

➜「解決すべき課題の一つ」になる。

例)

座禅、内観、瞑想など。

➜自分の内側と向き合う行動。

=無意識の言葉に気づくこと。

無意識に考えていることが多い状態。

➜多くのメモリが使われている状態。

=気持ちのよくない非効率な状態。

※セルフトークAと向き合う自分なりのやり方を見つける。

セルフトークAが生まれないようにする。

➜心と身体を整える。

=セルフトークマネジメントにおいて重要。

雑念、ネガティブ感情が生まれるとき

➜高ストレス下、体調不良時

=ストレス低減、体調回復が重要。

「自分はまだまだ大丈夫」

「やる気を出せばなんとかなる」

➜一時的な気休めにしかならない。

健康維持と体力向上に努める。

➜セルフトークAへの対応力が高まる。

=セルフトークAが生まれにくくなる。

ストレス状態を認識する。

➜なくそうとするより認識が大事。

主観的な数値でストレスレベルを測る。

➜自動矯正が起こる。

例)

快適な状態を0とする。

「今は80点、かなりたまっている」

「今は30点、まだ気持ちがラク」

「ストレスがたまっている」と確認する。

➜小さなことでも腹が立ちやすい状態だと意識できる。

=意識的に感情の爆発を制御するように気をつけられる。

ストレスに対する有効な捉え方。

➜「その気になればいつでも気分転換できる」

=ストレスは自分で「終わらせる」ことができる。

ストレス➜始まりと終りがあるもの。

=俯瞰した見方。

➜ストレスへの耐性が強くなる。

成功体験のきっかけをルーティンにする。

例)

面接の場合。

椅子に座る前に深呼吸をした。

➜落ち着いて話すことができた。

=深呼吸をルーティンとして毎回行う。

ルーティンの対象。

➜絶対に失敗しないこと。

=簡単なこと。

ルーティンを粛々とこなす。

➜セルフトークAを減らせる。

=集中できる。

※慣れてきてもルーティンは必ず守る。

相手のことを考える。

➜セルフトークAを減らせる。

セルフトークAになりやすい状況。

➜自分を守ろうとしているとき。

例)

「失敗したら『私は』どうなるんだろう」

人が実力を最大限発揮するとき。

=他人のために行動するとき。

例)

母親が強い。

➜子供のため。

宗教の熱心な勧誘

➜世界や相手のため。

スピーチ、プレゼンの場合。

相手に貢献できるかに焦点を変えてみる。

「みんなにいいところを見せたい」

➜「出席者のためには何を伝えるのが役に立つか?」

「できる人間だと思われたい」

➜「相手の仕事をより快適にすることができるか?」

「私」「あなた」を区別しない。

➜「私たち」という全体をイメージする。

「私たちの中で話し合っているんだ」

「私たちが成功するためにはこうしたい・・・」

➜セルフトークを変える。

=緊張することは少なくなる。

自分が言いたいこと(want)にする。

➜セルフトークAを防ぐときの鉄則。

言わなければいけないこと(must)が増える。

➜セルフトークAが生まれやすくなる。

=緊張しやすくなる。

must=決まり文句

➜自分の頭を精一杯使っていない。

=他のことを考えてしまう。

例)

電話口での最初のひと言。

「お世話になっております」

➜頭の中では別のことを考えている。

他のことを考えている。

➜セルフトークが生まれやすい状況。

wantを話しているとき。

➜頭を精一杯使っているとき

=余分なセルフトークが生まれる余地がない。

「レッテル」

人は周りの人を「概念化」して捉える傾向がある。

➜非常に少ないデータで人の傾向自体を判断しようとする。

例)

第一印象

「この部下は自分に挨拶にこない、だから反抗的」

「感情的に怒られた、だから、自分を嫌っている」

➜一つの言葉で相手をくくる。

ネガティブなレッテル

➜セルフトークAを生み出す。

ポジティブなレッテル

➜セルフトークBを生み出す。

レッテルを剥がす質問。

・どこでそう思ったのか?

・その判断をするのにどれだけのデータがあるのか?

・その判断をくつがえすデータはないのか?

➜セルフトークB

「未完了」のないコミュニケーション。

・言いたいことを言い合う関係。

・伝えるべきことが伝わっている関係。

「未完了」

・いえなかったこと

・やらなかったこと。

➜記憶から薄れてもトゲは必ず残る。

=セルフトークAのもとになる。

対話での「未完了」を減らす。

➜先延ばしを減らす。

=セルフトークAも減らせる。

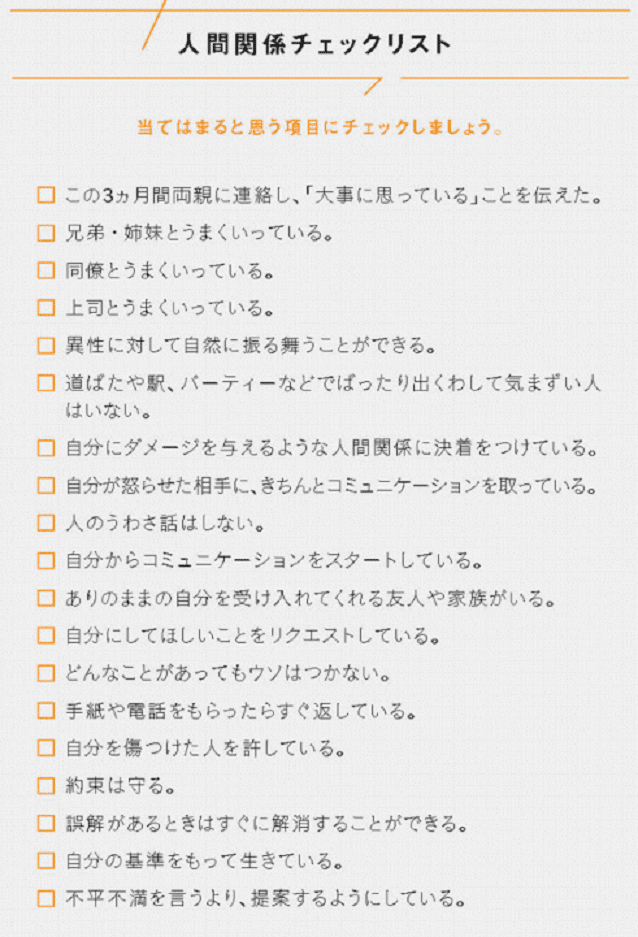

「パーソナルファウンデーション」

(自己基盤)

①健康

②人間関係

③お金・仕事

④身の回りの環境

➜それぞれの課題を明確にする。

=自己の基盤をより確かなものにする。

パーソナルファウンデーションのチェックリスト。

➜未完了を減らすことが可能。

🐾PART5まとめ

・セルフトークを減らす。

1.生まれてしまったセルフトークAをへらす。

2.セルフトークAを発生しないようにする。

・セルフトークを認識することが大事。

・セルフトークAを発生させないために。

/ストレスを認識する。

/ルーティンをつくる。

/アイデンティティとは何かを正しく理解する。

/相手にどんな貢献ができるか考える。

/過剰な期待をしない。

/ネガティブなレッテルを貼らない。

/パーソナルファウンデーションを整える。

<PART6 セルフトークを「なくす」>

最高の実力を発揮する方法。

セルフトークをなくした状態。

➜「ゾーン(zone)」「フロー(flow)」

東洋的な言葉

➜「無心」「無我の境地」

「ゾーン」

集中力が極限まで研ぎ澄まされた状態。

・思考や感情が意識に上っていない。

・身体が自動的に、能力を最大限に発揮している。

➜おもにスポーツの世界で使われる。

身体的な比重が大きい。

➜意識からセルフトークAがなくなり、集中する。

=ゾーンに入る。

例)

「球が止まって見える」

など。

「フロー」

心理学者、ミハイ・チクセントミハイが提唱。

時間の経過も忘れるほど完全に集中している状態。

➜創造的な仕事をする人たちに頻繁に訪れる。

例)

・画家

・小説家

・棋士

など。

日常における行動にもフローは該当する。

例)

・企画書を書いていたら終電になっていた。

・家事に没頭していたら半日たっていた。

など。

頭脳的な比重が大きい。

➜意識がセルフトークBで満たされ、集中する。

=フローに入る。

※ゾーンもフローも雑念となるセルフトークAが完全に消えた状態。

人は心の揺れを常に意識させられている。

➜「揺れ」が存在しない行動に心を惹かれる。

例)

・ゾーンに入っているプロスポーツ選手。

・フロー状態の役者。

・信念を持ち、迷いなく行動する物語の主人公。

など。

➜特別なオーラを感じる。

=心惹かれる。

ゾーン、フロー状態を再現する。

➜「成功体験」が比較対象になる。

=セルフトークAを生み出す。

例)

プロ野球選手の場合

「もし打てなかったら」

「こんなはずでは・・・」

➜感覚を思い出そうとして逆にフォームを崩す。

セフルトークを「なくす」具体的な方法。

減らしておくことが前提。

「結果や目的ではなくプロセスを重視する」

例)

・テニスの場合。

✗試合に勝つこと。

○スイングをすること。

➜さらに強く振り抜くこと。

・スピーチの場合。

✗感動させよう。

○声を低くし、ゆっくり話そう。

・野球の場合。

✗ヒットを打とう。

○強く打つこと。

➜振り抜こうとすること。

「行動そのものを楽しむ」

ポイント)

・行動をセルフトークが発生しないレベルにまで還元する。

・還元した行動は結果や目標として楽しめるものにする。

将来での利益を期待しない。

➜することそれ自体が報酬。

🐾PART6まとめ

・ゾーンに入るから、セルフトークAが消える。

・フローに入るから、セフルトークAが消える。

・セルフトークが発生しにくいレベルまで行動を還元する。

➜還元した行動自体を目的として楽しむ。

<PART7 相手のセフルトーク・マネジメントをコーチする>

🐾相手にセフルトークを気づかせる

敵はステルス。

➜まず見えるようにすることが大切。

=自分の内側のセルフトークに気づいてもらう。

自分のセフルトークに気づいてもらう。

➜「無意識に」言っていることなので気づけない。

=内側の状態を内省してもらう必要がある。

内省してもらう。

➜「その時の身体の状態」に戻ってもらう。

=思い出せるように質問する。

例)

・それはいつだった?

・何時ぐらいだった?

・どこにいたの?

・場所の様子を詳しく教えてくれる?

・何が見えていた?

・どんな風に見えていた?

・何が聞こえていた?

・どんな風に聞こえていた?

・そのときの身体の感じはどうだった?

など。

➜その時に戻れるように質問を重ねる。

客観的な事実

・場所

・日時

・部屋に置かれているもの

など。

主観的な事実

・何が見えたか。

・何が聞こえたか。

・身体の感じ。

など。

過去を再体験しているサイン。

➜表情、呼吸、身体の力みなど。

=「その時、内側で、どんな事を自分に言っていた?」

「もしこうなったらどうしよう?」

「なんでこうなったんだろう?」

➜自分に言っていなかった質問してみる。

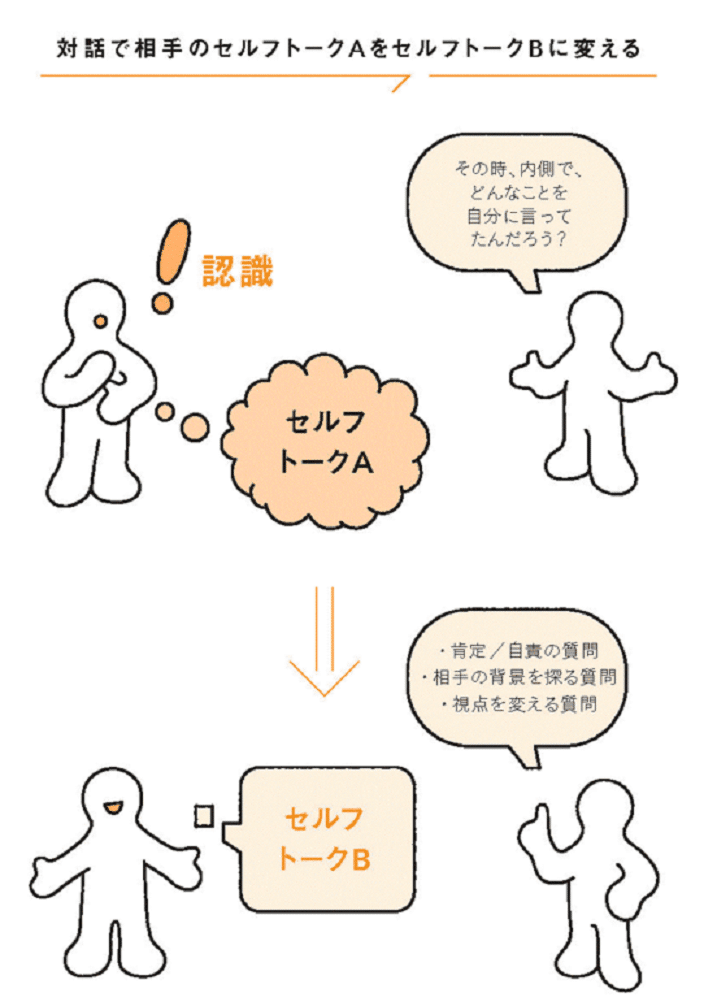

🐾相手のセルフトークを変える

「問いの内在化」

良い質問をされる。

➜いざという時に自分の状態を変えてくれる質問になる。

「問いの内在化」を促す質問

《質問1》

肯定・自責の質問

(自分次第で状況は変わりうるという見方をつくる)

例)

・オーディエンスの顔はどんな風に見えるだろうか?

・どこをしっかり見ると落ち着くだろうか?

・何のために君は話すんだろうか?

・誰のために君は話すんだろうか?

・どんな影響を与えたいのだろうか?

・一番伝えたいことはなんだろうか?

「見られる」から「見る」ことを意識する。

➜人は強くなる

例)

影響される➜影響する

結果・評価➜目的・パーパス

質問で自分の状態が変わるという実感。

➜実際の場面でもセルフトークとして活用する。

《質問2》

相手の背景を探る質問

(目の前の人に対する見方を変える)

例)

・一番聞きたかったことはなんだろう?

・その時どんな状態でそこにいたんだろう?

・その日の朝、何を食べてきたんだろうか?

・その日の朝、家族とどんな会話をしただろうか?

・どんな人生を日々送っているだろう?

・長年夢見ていることはなんだろう?

・その人たちのどこが、君は好きだろうか?

・その人達の長所はなんだろうか?

など。

➜特定の誰かを想像してもう。

緊張するとき。

➜相手が自分に危害を加える存在に見える。

質問に対する答えを探索するプロセス。

➜相手が「普通の人間」であることを思い出せる。

=相手の事を考えることができるようになる。

《質問3》

視点を変える質問

(相手の中に違う「人」をつくるための質問)

例)

・スピーチの名手だったら。

➜どんな気を配るだろう?

・会社の社長だとしたら。

➜どんな風にプレゼンに臨むだろう?

・人生を味わいつくした90歳だとしたら。

➜どのようなスタンスで歩くだろうか?

・大統領だとしたら。

➜どう語りかけるだろう?

・もし今日死ぬことがわかっていたら。

➜何を伝えたいだろう?

など。

もしもこうだとしたら、どうしますか?

(what if)

➜相手の状態の変化を見る。

対話で相手のセフルトークを変える。

🐾PART7まとめ

・相手をネガティブな状況を再体験してもらう。

➜自分のセルフトークに気づいてもらう。

・肯定・自責/背景を探る/視点を変える質問をする。

➜相手の中に新しい気づきが起こるのを促す。

・気づきを促した問いを内在化してもらう。

➜実際の場面でのセルフトークになる。

=パフォーマンスを上げられる。

<まとめ>

※何をしていても、セルフトークをマネージすることはプラスに働く。

➜セルフトーク・マネジメントは汎用性が高い。

●セルフトークとは。

感情や行動の引き金として、自分の中に生まれる言葉。

➜刺激によって自動的に生まれる。

セルフトークA(automatic)

➜「感情」を呼び起こし「反応」として行動を導く。

セルフトークB (bear)

➜「理性」を呼び起こし「対応」として行動を導く。

●セルフトークが生まれる理由。

セフルトークA

➜刺激からアイデンティなどビリーフを守るため。

=反射的に生まれてしまう。

セルフトークB

➜刺激に対応するために自分の意思で生み出す。

●セルフトークを「変える」

セルフトークAを生まれるままにしておく。

=自分をコントロールできなくなる。

➜セルフトークBで変える。

・肯定、自責の質問。

・相手の背景を探る質問。

・視点を変える質問。

など。

●セルフトークを「使う」

セルフトークBを意図的に使う。

➜スイッチや逆説療法に利用する。

=思考、行動の強化、修正ができる。

●セルフトークを「減らす」

そもそもセルフトークAを発生させない。

➜肯定、自責のスタンスをとる。

注意点)

・心と身体を整える。

・ルーティンをつくる、守る。

・アイデンティティを正しく理解する。

・自分を守るのではなく、相手のことを考える。

・期待しない

・他人にはったレッテルをはがす。

・未完了を減らす。

●セルフトークを「なくす」

「減らす」を突き詰める。

➜「ゾーン」「フロー」状態に入る。

結果ではなくプロセス自体を楽しみ、目的とする。

➜時間の縛りから自由になる。

※セルフトークを認識することを日頃から意識し、練習する。

➜自分の行動が「反応」か「対応」かを意識する。

刺激と反応の間には、幾ばく化の「間」が存在します。

私たちはこの「間」の中で、自分の反応を選択します。

私たちの成長と自由は、私たちが選ぶ反応にかかっているのです。

知ることだけでは十分ではない、それを使わないといけない。やる気だけでは十分ではない、実行しないといけない。

合わせて読むのにおすすめの本

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?