72候【花鳥風月】霜降の候 2023

山から裾へ、北から南へ

霜がふる月、霜降り月をむかえる霜降の候。

気まぐれな秋時雨がとおりすぎると、大地に冷気が刻印され、水の循環とともに生命力を謳歌していた緑いっぱいの植物界は、しん...と、しずけさにつつまれます。

紅葉色に染まる地上世界は、北から南へ、山から裾野へ、ゆっくりと下降して、里にまでおりてくるとこんどはお山のふもとから頂上へ、そして天仙界へつながる道しるべとなって、冬将軍ご一行様のお座布団を敷きつめているのかな、と思うことがあります。

秋から冬へのゆきあいは、さむさによってからだは休眠し、と同時に暖色系の景色がひろがり、目から入る情報によってこころが解放されます。

春夏秋と地上世界をにぎやかしてきた、ひっきりなしの生命活動が緩慢なリズムに変化するときは、エネルギーも身のうちにしずかに潜伏・凝集し、それまで気づかなかった情感や情動が浮きぼりになって、自分でもおどろくほどのつよい情緒を体験することがあるなぁ、と。

冷気に包まれて色あざやかに地上世界を彩る紅葉は、冬隣の季節におとずれる一期一会の花鳥風月。

精気あふれる緑の葉から水分がぬけて、いのちがいったん尽きると、落葉した葉は大地のなかで分解されてつぎの春にあたらしく生まれかわるための養分となります。

樹木の紅葉は死に花を咲かせるかのように最後のエネルギーを放出し、地上世界におわかれを告げて散りゆきます。

「カタチあるものはすべて、いつかはこわれて、チカラのみなもとへ回帰する」

普遍的な地球法則が植物界を席巻する晩秋のころは、黄金色の葉がたえまなくはらはらと降りつづく大木をさがして、おおきないちょうの木のしたで、ぼんやり空をながめながらメメント・モリする1日をたのしみます。

霜降の候、2023年は10月24日から。

霜始降-氷の結晶、霜が降りるころ

霎時施-通り雨がふるころ

楓蔦黄-もみじや蔦が色づくころ

世界最古の樹、銀杏

恐竜が地球の主だった2億年以上まえ、世界中に繁殖していたといわれる銀杏の木は、生きている化石とよばれる世界最古の樹種のひとつです。

きびしい氷河期にいったん絶滅したといわれていますが、11世紀のはじめに比較的温暖な地域(現代の中国)で生きのこっていた種、

学名 Ginkgo biloba が発見されて復活を遂げました。

イチョウ網イチョウ目イチョウ科イチョウ属、単一のイチョウ植物門に分類されています。

葉のカタチや模様がすこしちがうとか、種子のつき方が微妙にちがうなど、地域によって変種はみられるものの、Ginkgo bilobaという単一の種が、太陽光争奪合戦やら生きのこりをかけた進化・分化をくりひろげる植物界のなかで、1実体として悠久のときをこえ存在してきたのは、ものすごいことだと感じています。

ものすごすぎて、なんと形容したらよいものか、語彙力がおいつきません;

いちょうの木は、花や実をつける植物たちが地球に登場する以前に、進化プロセスをすでに完了していたのかもしれないな、と想像しています。

アメリカの始新世ヤプレシアンの地層で産出した本種 Ginkgo bilobaの葉の化石

扇形の葉っぱの形状は、一般的なたまご型の葉っぱとは一線を画して、いちょうの唯一無二感をかもしだしています。

細胞をつくる部位が、たまご型のばあい葉の根元にあり、いちょうの葉っぱは末広がりの外側(エッジ)にあるから、カタチがちがうのだと以前聞いたことがありますが、大地の材料を糧に「内から外の世界にむかって」成長し、やがて「収れんして閉じゆく」プロセスとは真逆で、「外から内にむかって」外成分をとりこみながら生長をうながす感じが、いちょうの特別で特殊な存在感をさらに助長します。

樹齢1000年以上という大木もけっこうな数があり、どんな土地でもそだつ生命力のつよさ、病虫害や火にもつよいいちょうの木は、江戸時代には防風林として使用されていたそうです。

広島に原爆がおとされたあとに、生きのこっていたいちょうの木の話もひろく語りつがれています。

日本には鎌倉~室町時代に薬種としてはいってきて、1500年代には人々のくらしにとけこんでいた説が有力です。

現代ではいちょうの実(じっさいは種子)は秋の旬食材となり、銀杏ひろいのおたのしみや、茶わん蒸しから掘りおこしたときのヨロコビを共有できる友人もすくなくありません。

古木になると垂れさがる気根が乳のようだとして、安産と母乳がよく出るようにと祈りの対象となっている巨木もあります。

黄葉(気根)

いちょうの木は雌雄異株で、雌花はふたつの胚珠をつけたのち、ひとつが銀杏になります。

雄花はたくさんの雄しべをつけ、風にのって数キロはなれた先の雌木について受粉を終えます。

雌木は受粉してから秋になると、花粉管のなかに精子(精虫)をつくって受精するといいます。

裸子植物であるイチョウが被子植物と同じように胚珠(種子)を進化させながら、同時に雄性生殖細胞として原始的な精子を持つということは、進化的に見てシダ植物と種子植物の中間的な位置にあるということを示している

植物界では原始的ともいえる生命システムそのままに、地球史上でいったん絶滅したかのようにみえたいちょうの木は復活をとげ、現代社会にすっかりなじんでいます。

まちなかの街路樹となり、神社仏閣では神木として敬われ、都市や街のシンボル樹として親しまれてきました。

17世紀ころに日本を訪れていた博物学者のケンペルは、ヨーロッパでは絶滅種となっていた、いちょうの木の存在を日本の文献「訓蒙図彙」から知り、写本をもちかえって「日本植物相(Flora Japonica)」を発表したといいます。

中村惕斎の『訓蒙図彙』に描かれる銀杏

銀杏の学名 Ginkgo は日本語が読めないケンペル氏の誤字だったんだろう説があり、ほんとは Ginkjo だろうとか Ginkio だったんじゃないかとか、いやいやkとgをいれかえてGingkoだろうとか、学術界では喧々轟々と仮説の応酬による論争がたえないようです。

たしかにGinkgo の文字づらはすっと読めないし、発音もしにくいミステリー感がただよいます。

地球史において2億年以上も先輩のいちょうの木には、人類が名をつけることで御するとか、ラベリングしてマウントをとり「ただのモノ扱いする手法」は通用しなかった、ということでしょうか。

ヨーロッパには1692年、ケンペルが長崎から持ち帰った種子から始まり、オランダのユトレヒトやイギリスのキュー植物園で栽培され、開花したという。

1730年ごろには生樹がヨーロッパに導入され、18世紀にはドイツをはじめヨーロッパ各地での植栽が進み、1815年にはゲーテが『銀杏の葉 (Gingo biloba)』と名付けた恋愛詩を記している。

✧

ゲーテは『西東詩集 』「ズライカの書」(1819年)で

「銀杏の葉」Ginkgo bilobaという詩を綴っているが

ゲーテ全集初版以降、印刷では "Gingo biloba"と表記されている。

ゲーテは科学者として学名 Ginkgo biloba を正しく認識していたが

詩人として Gingo という語を創作して付けたという。

日本からヨーロッパへわたり、復活したいちょうの木は薬効成分の研究がドイツですすみ、脳を活性化させるとしてイチョウ葉のサプリメントやハーブティは「ギンコー」という名で市販されています。

ヨーロッパから日本への逆輸入品となったイチョウ葉エキスは、ドイツでは医薬品として認定されていますが、日本では健康食品なので、摂取量は自己責任のうえで、アレルギーや副作用など考慮する必要があります。

下 「ハーブの写真図鑑」レスリー・ブレムネス 日本ヴォーグ社

銀杏たちのおしゃべり

地上世界を黄金色に染めあげるいちょうの木から、つめたい風が吹きすさび、霜のおりるころに実(種子)がおちるようすを物語にしてくれた作品に、宮沢賢治の「いてふの実」があります。

少しながくなりますが、青空文庫から引用します。

その明け方の空の下、ひるの鳥でも行かない高い所を鋭い霜のかけらが風に流されてサラサラサラサラ南の方へ飛んで行きました。

✧

さうです。この銀杏の木はお母さんでした。

今年は千人の黄金色の子供が生れたのです。

そして今日こそ子供らがみんな一緒に旅に発つのです。

お母さんはそれをあんまり悲しんで扇形の黄金の髪の毛を昨日までにみんな落してしまひました。

✧

木の一番一番高い処に居た二人のいてふの男の子が云ひました。

「そら、もう明るくなったぞ。嬉しいなあ。僕はきっと黄金色のお星さまになるんだよ。」

「僕もなるよ。きっとこゝから落ちればすぐ北風が空へ連れてって呉れるだらうね。」

「僕は北風ぢゃないと思ふんだよ。北風は親切ぢゃないんだよ。僕はきっと烏さんだらうと思ふね。」

✧

その少し下でもう二人が云ひました。

「僕は一番はじめに杏の王様のお城をたづねるよ。そしてお姫様をさらって行ったばけ物を退治するんだ。そんなばけ物がきっとどこかにあるね。」

✧

「わたし困ってしまふわ、おっかさんに貰った新しい外套が見えないんですもの。」

「早くおさがしなさいよ。どの枝に置いたの。」

✧

「困ったわ、わたし、どうしてもないわ。ほんたうにわたしどうしませう。」

「わたしと二人で行きませうよ。わたしのを時々貸してあげるわ。凍えたら一緒に死にませうよ。」

✧

北風が笑って、

「今年もこれでまづさよならさよならって云ふわけだ。」と云ひながらつめたいガラスのマントをひらめかして向ふへ行ってしまひました。

お日様は燃える宝石のやうに東の空にかかり、あらんかぎりのかゞやきを悲しむ母親の木と旅に出た子供らとに投げておやりなさいました。

一番一番たかいところにいたふたりの銀杏の子、ひとりは北風にのって、もうひとりはカラスに運んでもらってお星さまになります。

そのすこし下にいるふたりの子はお城にいって化物を退治し、杏姫をすくいだす勇者となって杏の国を統治するようです。

もっと下に実った子どもたちは水筒をもらったとか靴が大きすぎるとか、下界にいったらさむくて凍えるんじゃないかとか、遠足の準備をするみたいにワイワイたのしそうです。

そして死ぬことについても、さむくなったら外套を着るとか、あつくなったら水を飲むというのとおなじように、旅程のひとつとして考えています。

この物語にであったとき、いちょうの木のてっぺんは星とつながり、あいだには神話世界とのつながりがあって、のこり996個の銀杏の子らは地上世界におりてきたのだと、作者は考えていたのかな、と想像しました。

カタチあるものとして地球に参入するいのちは、やがてカタチをうしないチカラのみなもとに回帰します。

銀杏のおかあさんは、陽の光あふれる世界に生まれおちるたくさんの子どもたちが、星の世界や神話世界をわすれてしまい、あげくの果てには死ぬことや、死んだのちに自分のもとへ子どもらが戻ってくることさえわすれてしまうかもしれないことを憂い、「あらんかぎりのかがやき」を悲しんでいるのかもしれないな、と。

地上世界のこまごまとした「しなければならないこと」に没入すると、眠れなくなったり死んだように眠りこけたり、恋に焦がれたり恋にやぶれたり、期待したり失望したり、欲望に溺れルールに盲従し、はてはだれの人生を生きているのかわからなくなったりすることもあります。

神話世界の扉をひらいて夢見体験(ドリームワーク)などで冒険することや、そこから星につながるシンボルや特徴をみつけてチカラのみなもと(死後の世界)のトラベル・マップをこつこつ作成することなども、忘れないようにつづけていく必要があると(個人的には)思うのですが、銀杏の子どもたちはすでに地上世界でしか通用しないルール(水筒や靴や外套)のことであたまがいっぱいです。

星も神話も地上世界のこまごまとしたことも、ぜんぶを同等に、たいせつにしながら、カタチある世界で霜のようにたくさんの結晶を創造するのは、地上世界に生まれおちた子どもたちの役割なのかもしれません。

宮沢賢治さんの作品にはそうした気配がむんむんしてると感じています。

「若きウェルテルの悩み」 「ファウスト」で文学界を一世風靡したゲーテ氏の自伝書、「詩と真実」にであったときは、地上と神話と星の世界を混在させながら、配分比率がかたよらないように生きる先達の考えにふれることができたような気がして、ほぉっと肩のちからがぬけてゆきました。

それはきっと、針の穴をとおるくらいむずかしいことなんだろうけれども、やってのけた銀杏の子どもたちもたくさんいて、真摯に真剣に地上生活にとりくむことでうみだされた創造物は、いちょうの木のように何億年という歳月をこえて星から神話へ、神話から地上世界へと、叡智をつなぐ梯子になってゆくのだろうな、と。

「詩と真実」ゲーテ著 岩波文庫

太陽は蠍座に入ります

樹々が黄葉すると葉脈が透けてみえるようになり、夏のあいだはみえなかった骨子が浮きぼりになります。

蠍座は冬にむかう区切りの時節にあり、おそろしい毒針をかざして鉄壁の境界線を築き、自分の領域に入るものと入らないものを骨の髄まで識別しながら距離感を決定します。

境界線をこえて融合しようと決めた対象には、いちょうの葉が外側から細胞を生成するように、まるでさいしょから自己の一部であったかのように対象をとりこみ(あるいはとりこまれ)、真摯に真剣に、信頼をもとめあうような関係性を築きたい、深い感情を共有したい、という心理がつよまる季節でもあります。

12星座では8番目の蠍座は水元素の不動宮、ふかい湖や深海のようにエネルギーをためこみ凝集させる集中力があり、断固たる意志をもってたんたんと行動するスタンスを常態としているので、蠍座成分をまだうまくつかいこなせないという場合、同化による自己変容のプロセスを毒のように感じるケースもあると思います。

「感じ方」は百人百様で、それを個性というヒトもいますが、これ以上関わったら自分の感じ方が変わってしまう、個人の防衛力がつきやぶられてしまうというとき、たいていは不快感や不安におそわれ、そこから逃げだすのも深みにはまるのも「個人」の自由です。

蠍座成分はそこから逃げられなかった、あるいは逃げなかった人の「その後の物語」で、「個人」の思考の壁や「感じ方」の固執を手ばなし、メタファーとしての死の扉をひらいたあとに体験する拡大体験ともいえるものです。

たとえるなら菌の発酵過程のように、ちいさな微生物だけでは体験することもせまく、その一生ははかないものですが、複数の微生物があつまって繁殖し、クラスターをつくれば、ほかの雑菌が繁殖しにくい土台ができて防衛網が強化され、さらに内部で発酵菌が増殖することで、あとから腐敗菌がはいってきても増殖することはできません。

クラスター内部は一心同体、いつしか発酵が完了して、葡萄がワインになってしまうように、樽のなかで変性をともに体験し、まったくの別物に生まれ変わります。

地球史においていちど絶滅したかのようにみえたいちょうの木が、氷河期の土のなかで、あらんかぎりの銀杏パワーをためこみつつ、復活のときをまっていたように、いちど死んだかのようにみえた「個人」は、その間に生命力を凝集させて、よりおおきな自己に拡張(回帰)します。

いちょうの木の復活劇は、スパンがうんとながいだけで、季節のめぐりや昼と夜が設定されている地球どくとくの活動と休眠のルールに踏襲されています。

青々と生命力がみなぎっている葉っぱからエネルギーが抜けてゆく死の期間は、骨子を投影した葉脈によってたがいの素性もあきらかになり、ふだんはみえない深層や全体像がつかみやすくなると思います。

成熟した蠍座成分は、固執や中毒、依存をおもいきり体験したのちにおとずれる、覚悟のともなった独立心なのだろうと考えていますが、そんなことを体験するためには、いちどばらばらに分断される必要もあるわけです。

蠍座の季節に地上世界を旅する銀杏の子どもたちは、「ちいさな個体同士では、いのちのやりとりがふつうになる」地球ルールにめんくらいながらも、逃げだすことはせずに、地球の循環システムに組みこまれ、こころのそこから地球生活に興味関心をうしなうまで、ともに旅をつづけてゆくのだろうと思います。

そうしてカタチをもって参入する地球生活に飽いたら、きた道をもどるおおもとへの回帰の旅がまっています。

一体化する対象は神話や星の世界に旅立った同胞もふくめて、おなじいちょうの木に実ったなかまたち、というのが最終ゴールなのだと思いますが、あらんかぎりにかがやく昼の世界に生まれた子らは、出生のはじまりをすっかり忘れてしまい、おぼろな記憶のにおいをたよりに見当ちがいの恋をしてみたり、欲望や集中、固執や依存や中毒体験をたくさん経験して、チカラのみなもとへ回帰するときの練習をしているのかもしれないな、と。

においは目にみえないけれど、言動や姿形とは別次元で、たえず自己表現をしている強力なシグナルです。

銀杏のにおいもまたとくべつな印象があり、唯一無二感がすさまじいですが、いちょうのおかあさんにしてみれば、1000人の子らがひとりとして迷子にならないように、ちいさなちいさなカケラになっても互いのことを思いだせるようとくべつな香り魔法をしのばせているのかもしれません。

一年ひとめぐりいたしました72候【花鳥風月】は、今回でいちど終了といたします。

拝読してくださったみなさま、スキポチやフォローくださったみなさま、ほんとうにありがとうございました。

あたらしいシリーズをただいま準備していますので、引き続きよろしくおねがいいたします。

☆☆☆

お読みくださりありがとうございました。

こちらにもぜひ遊びにきてください。

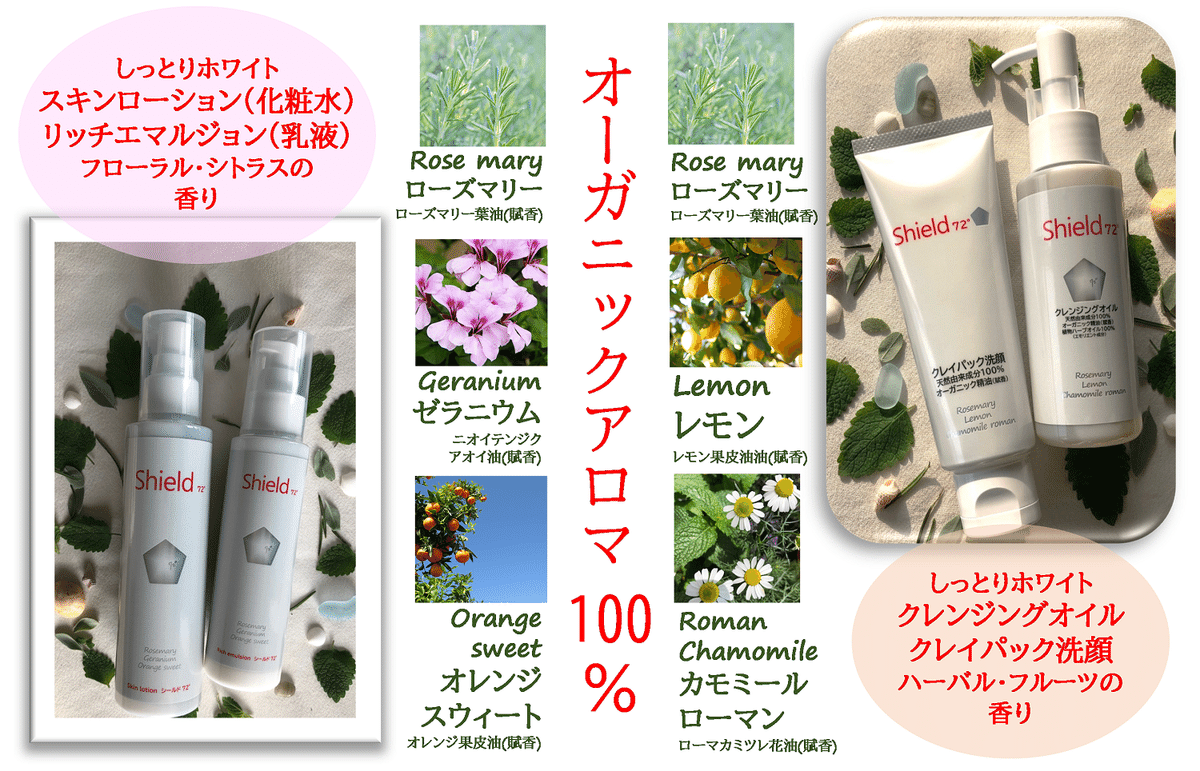

ハーブのちから、自然のめぐみ。

ローズマリーから生まれたナチュラル・スキンケア

マガジンご収載、記事のご紹介ありがとうございます

わたしどもの記事をご紹介いただき、こころよりうれしく思っています。

ありがとうございます。

■禧螺さま

みなさま

いつもあたたかいコメントを頂戴し誠にありがとうございます。

拝読しましたらこころをこめてスキポチ返信いたします。