聖書や日本書紀、平家物語などを読みながら、「日本」について外国人に説明するにはどうしたらいいかとか、農村部の論理と都会人の論理がどう違うかと言ったことについてのヒントを考えていま…

- 運営しているクリエイター

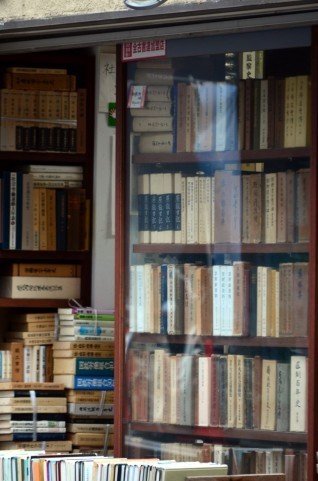

#旧約聖書

認識能力と「死」の起源

たまに見かけるお話なのですが、農業は人為的なもので、農地などは原生自然ではない、原生自然を人の手で改変したものだと言う考えがあります。

これはこの通りなのですが、そこから、農耕の発生以前には、狩猟採集経済だったのだから、自然の中で採集していれば良いとか、

中には、旧約聖書のエデンの園の話を持ち出して、「園の中のどの木からも取って食べてよい」と言う聖句がある、元々は採集経済で生きていたのだと言う