僕のレコード棚 (31)〜(40)

㉛A VERY COCAINE SOUND

これはブックレットの一番最初に書かれた強烈なコピー。続けて”COCAINE SPEEDS EVERYTHING UP, BUT THE SCARFACE SCORE SLOWS”というフレーズでこの名サントラの説明が始まります。僕が持っているこの盤は『SCARFACE』40周年記念”チェーンソー レッド スプラッター”盤という謎仕様。確かに盤面には血飛沫が飛んでいます。一体全体どこのどいつの発案なんでしょう。いや、嫌いじゃないですよこういう遊び。でもさすがに色々と笑いました。

しかしやはり名サントラ、内容は最高。Giorgio Moroderのシンセサウンドが存分に堪能できます。テーマ曲はピアノで弾いてみるとすごく綺麗な曲なんですよね。モロダー先生はdiscoミュージックのイケイケ親父と認識されがちですが、それだけでは決してないですからね。

ちなみに、いまだに”SCARFACE”と”カリートの道”がごっちゃになります。上映年は10年も違うのに。

#scarface #giorgiomoroder #synth #シンセ #soundtrack #サントラ

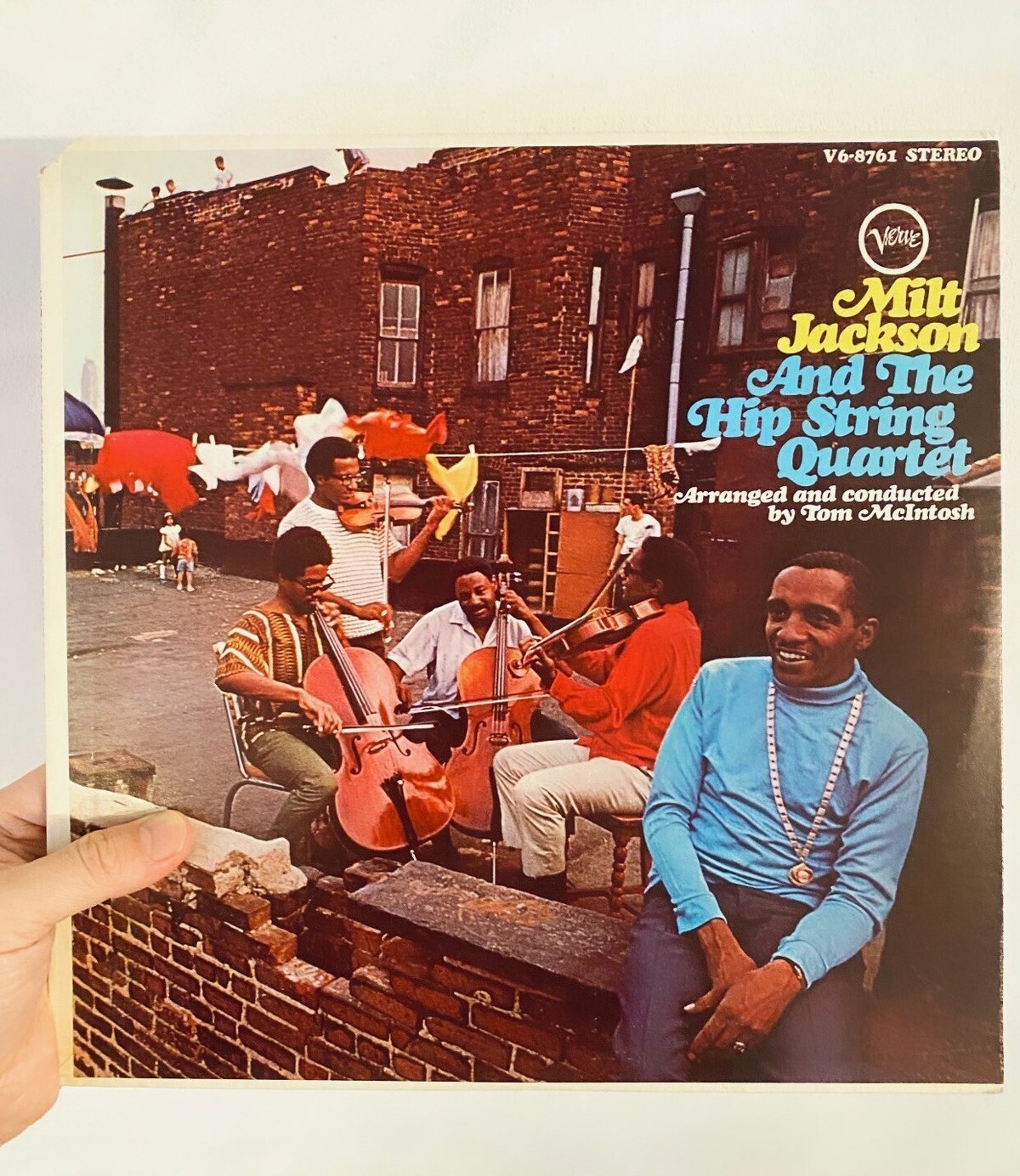

㉜弦カル

弦楽器が効果的に使われてるJazz作品はそこまで多くない気がする。特に古い時代になればなるほど無い。やっぱり60年代までのJazzは管楽器メインなイメージが強い感は否めないです。もちろん弦楽器が登場する作品はあるけど、まあ伴奏程度。メインの楽器と張り合うくらいの存在感はないです。バックで全音符フワーっと鳴らしてる程度。Jazzのグルーヴには馴染まないと思われていたんですね弦楽器は。

しかしそんな『弦楽器はスウィングできない』というイメージを払拭するアルバムが1968年に登場します。それが”Milt Jackson And The Hip String Quartet”。ここで聴ける弦楽カルテットがカッコ良すぎ。まさにこのジャケの感じの音。ここまで弦カルが大活躍するJazzは今でもほとんどないんじゃないかな。編成が普通の弦カルとはちょっと変わっててバイオリン、ビオラ、チェロ2人。これが野太くて良い感じのグルーヴを作り上げてます。

僕は弦を入れるライブの際には弦チームにはこのアルバムを聴いてみてとお願いしてます。

#miltjackson #stringquartet #quarte #violin #viola #cello #バイオリン #ビオラ #チェロ

㉝口笛の主

大成功した作曲家やアーティストほど近くに才能豊かな人材がいる。それはアレンジャー、プレイヤー、またはマネージャー、もしくはレコード会社のディレクターなど、有能な人が必ずいる。

Ennio Morriconeの名前を知っている人は多いでしょう。モリコーネの手がけたサントラに『荒野の用心棒』があります。ギターから始まり口笛がメロディーを奏でる非常に印象的な曲。この口笛とギターを担当しているのがAlessandoro Alessandoroni。彼は作曲家としても優秀で、長年モリコーネサウンドを支え続けた重要人物なのです。そして何より口笛の名手。

彼のアルバムを聴くと「あれ?この面白いアレンジってモリコーネの曲になかったっけ?」みたいなパートがある。僕が持っているこのアルバムですが、funkyなビートや軽快なBossaの上に非常に音楽的なサウンドが乗っていてとても研究しがいのある作品です。もし彼がいなかったらモリコーネはどんな音楽を作っていたのかな。

アレッサンドロ・アレッサンドローニという名前、イタリア人にしてみたらどんな感じなんだろう?ノザキ・ノザオみたいな感じ?

#alessandroalessandroni #enniomorricone #モリコーネ #荒野の用心棒 #口笛 #afistfullofdollers #whistling

㉞多重録音

今では1人で音楽を作る事は一昔前に比べるとかなり簡単。PCがあればすぐ出来る。もちろん誰か気の合う仲間と音楽を作り上げるのは楽しいけど、1人で作り上げるのもなかなか楽しいもんです。1人の場合意外と厄介なのが時間。自分のスタジオの場合特に時間制限もないのでずっと作り続けてしまう。最終的に時間が経ち過ぎ、そもそもどんな曲を作りたかったのかよくわからなくなってる場合も多々ある。

高田みどりさんは打楽器奏者。”MIDORI TAKADA / THROUGH THE LOOKING GLASS”はなんとほぼ2日間で仕上げたそうです。しかも全て自身での多重録音。1983年の作品ですがこの時代どんな機材でレコーディングしていたのでしょう。ミニマルミュージックの様な曲もあるので録音は大変だったはず。今みたいに音の波形も見れないし、その一瞬だけを録り直すとかも出来ないし。でも全て1人で演奏されてるのでリズムがまとまっていてとても心地良いです。

高田さんは先日紹介した武満徹のアルバムでも演奏しています。この時代の日本の音楽には面白いものが多い。

#midoritakada #高田みどり #打楽器 #minimal #ミニマル #武満徹 #多重録音

㉟衝撃

僕の打ち込み歴は中々長い。"打ち込み"ってのは今で言うDTM。高校1年からスタートなのでかれこれ30年ちょい。KORGの01/WとYamaha SY99の二台を駆使しての打ち込みにはかなりの自信があった。

そんな最中、とんでもない音を耳にする。それが”Squarepusher Theme”。とにかく何をどうやったらこのサウンドが作れるのかさっぱりわからず日々研究した曲。ミュージシャン的要素もあり打ち込みも凄い。このアルバムがリリースされた1996年当時、そんな音楽は少なくとも僕は聴いたことがなかった。かなり憧れのサウンドでした。今聞いてもやっぱりカッコ良い。

Squarepusherを聴いてるとなんとなくジャコパスが浮かぶ。

#squarepusher #korg #korg01w #yamaha #sy99 #打ち込み #dtm #ジャコパス #衝撃

㊱感情

コンピをきっかけに知る曲ってけっこう多かった気がします。今だとPlaylistなのかな。そして気になった曲、アーティストを探す旅に渋谷へ出るのですがこのアルバムはけっこう時間がかかった記憶が。

ブラジルのシンガーAlaide Costaの"Coração”。これに収録されている"Catavento"という曲がほんと好きすぎて、とにかくアルバムも聞いてみたくて何年も探し回りました。結局渋谷では見つけられなくて海外から買いました。

この曲に限らず好きだった曲を聞くと当時の感情が蘇ります。久々に聞いたけどやっぱりその感情が蘇ってホッとしました。

#alaidecosta #cora ção #brasil #brazil #catavento #感情

㊲貴重なエレピ

Antonio Carlos Jobim、もちろん皆さんご存知ですよね。ジョビンの作品は正直どのアルバムがベストとは恐れ多くて僕は言えないです。どれもが世界遺産級に素晴らしい。ただこの『Stone Flower』(1970年)を聴いた時なんとなく新たな時代のジョビンに突入した様な感じを受けました。

まずジャケがカッコ良すぎ。ジョビンは男前なんで絵になる。このアルバムの前2作『Wave』『Tide』と方向性が全く違う。そして耳に残るエレピの音。以前にもエレピは登場するけどここまで印象的じゃない。これが非常にオシャレで今までのジョビンと違う印象を受けます。70年代に突入した感じがとってもする。

ちなみにこのアルバムに”Brazil”という曲が収録されてます。多分メロディーは聞いた事あるんじゃないかな?とても有名な曲で色々なバージョンがありTV等でもよく流れてます。このアルバムのバージョンも人気な為ジョビンの曲だと思われがちですが、ジョビンの曲ではありません。ARY BARROSOの”AQUARELA DO BRASIL”がオリジナル。以上豆知識でした。

#jobim #antoniocarlosjobim #stoneflower #brazil #brasil #ジョビン #エレピ #deodato #デオダート #arybarroso

㊳エレクトーン

YAMAHAが製造している電子オルガンをエレクトーンという事を知ってるアナタ、ヤマハ音楽教室に通ってましたね。初代機は1959年発売の様なのでかなり歴史が長い。何回か触った事あるけど電子オルガンというより巨大のシンセという印象が強かったな。

何人か憧れる鍵盤奏者がいますが、その中の一人がClare Fischer。まず、この人の音楽には知性を感じます。ミュージシャンには色々なタイプがいますが、この方は完全に知性派超絶技巧タイプ。モントゥーノ(ラテン特有のピアノ奏法)も凄いコードの押さえ方で攻めていく。絶対に僕には出来ないのでとにかく憧れます。

『salasa picante』(1979)はRhodesメインの非常にパーカッシヴなラテン・ブラジルアルバム。このアルバムの虜になった理由は実はローズではなく、別で聞こえてくる謎な鍵盤楽器音。最初アナログシンセだと思ってたのですが調べてみたらEx-42というエレクトーン。これがなかなか今出したくても出せない『ビシャーッ』って音を出してて良い仕事してるんです。

この音欲しいけどさすがにエレクトーンは置くスペースが、ない。

#clarefisher #クレアフィッシャー #rhodes #latin #salsapicante #yamaha #ヤマハ #エレクトーン #ex42 #電子オルガン #モントゥーノ #montuno

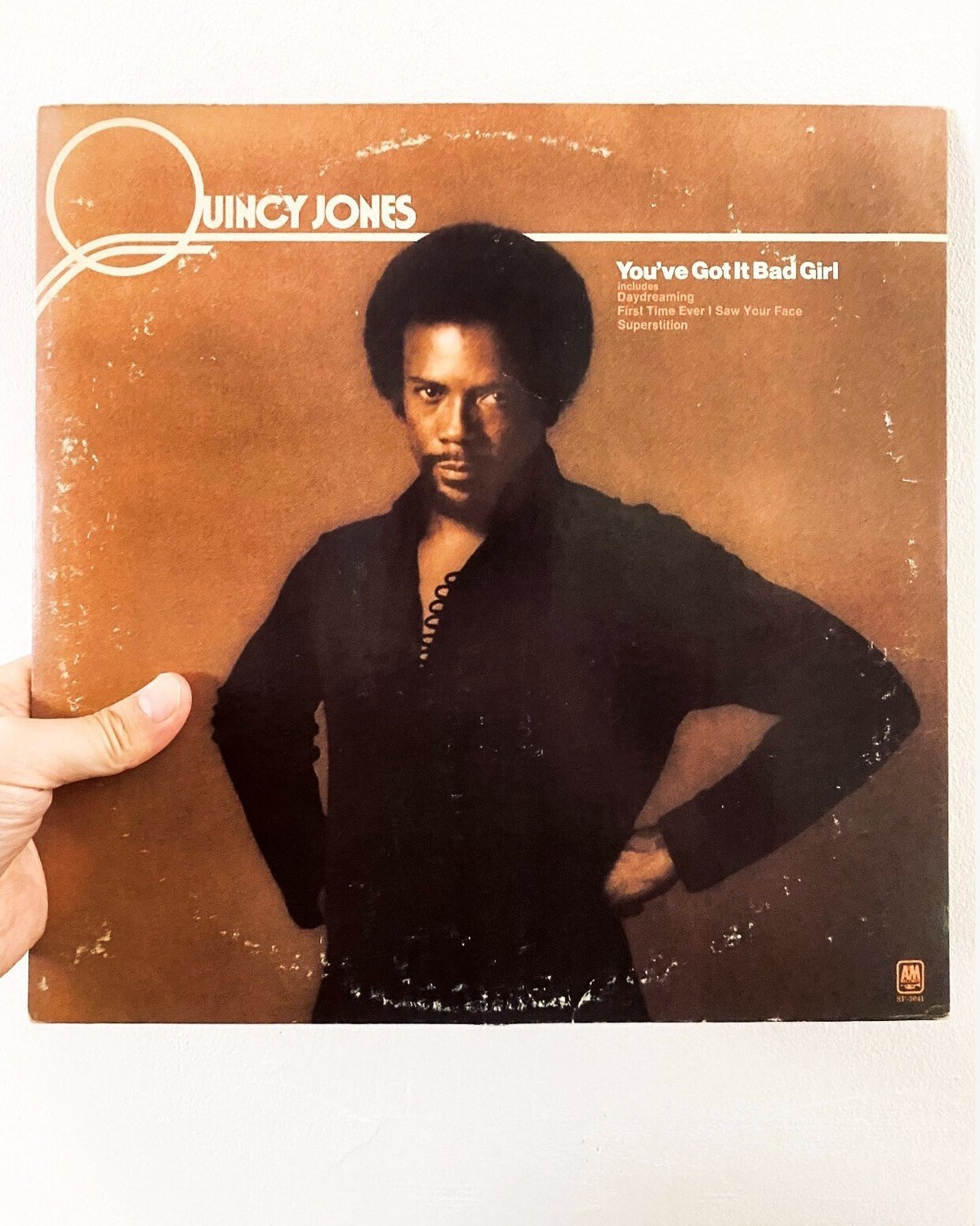

㊴ポスター

アーティストや作曲家の中には、活動歴があまりに長くどの作品から聞いて良いのかわからない人が時々いる。Quincy Jonesは間違いなくそのパターン。

アメリカの音楽業界を代表するこの大音楽プロデューサーは2024年現在91歳。手がけた作品は数知れず。何よりクインシーは多才で様々なタイプの作品があるのでどれから聞けばイメージしているクインシー作品に出会えるのかがわからない。

『You've Got It Bad Girl』は初めて買ったクインシーのアルバム。選んだ理由はこのジャケのポスターが付いてたから。なんという理由。しかし思いの外ポスターがデカく貼るとクインシー大先生に見張られてる感が半端ないので結局貼ってない。もちろんアルバム内容は最高。

オリジナルの原型を全く留めない"Summer in the City"のカバー、1音目のオルガンから持っていかれる。

#quincyjones #クインシージョーンズ #youvegotitbadgirl #summerinthecity #オルガン #音楽プロデューサー

㊵時代の色

昭和51年生まれなのでそこまで知ってるわけではないけど、なんとなく昭和の音楽はエネルギッシュな気がする。ミュージシャンも個性強めな人が多い気がする。誰もが楽器がやれるという時代でもなかっただろうから、音楽を生業とする事を目指す人はそれなりに気合の入った人が多かったのかな。

横田年昭はジャズフルート奏者。自作の尺八や横笛なども演奏する1944年生まれのミュージシャン。昭和のカッコ良い音を探していたところ偶然出会ったのがこの『原始共同体』。とにかく熱い。たとえ静かな雰囲気モノスピリチュアルなシーンであっても、熱い。ひとたび演奏が始まったら止まる気配がない。そして叫ぶ。なんだろう、走り回る松田優作、タバコをスパスパ吸う松田優作、そんなイメージが浮かぶ。とにかく松田優作。舘ひろしではない。

昭和サウンドの特徴だと思うんだけど、ギターがとっても日本。絶対泣きが入っちゃう。ブルースを超えて演歌的なものを感じる。笑点のテーマばりのフレーズを泣かせてくる場合もある。あとギターは基本的になんだか音が薄い。良い悪いではなく、これも時代の色なんだろな。

#横田年昭 #原始共同体 #フルート #尺八 #横笛 #flute #toshiakiyokota #昭和 #松田優作