#美術展

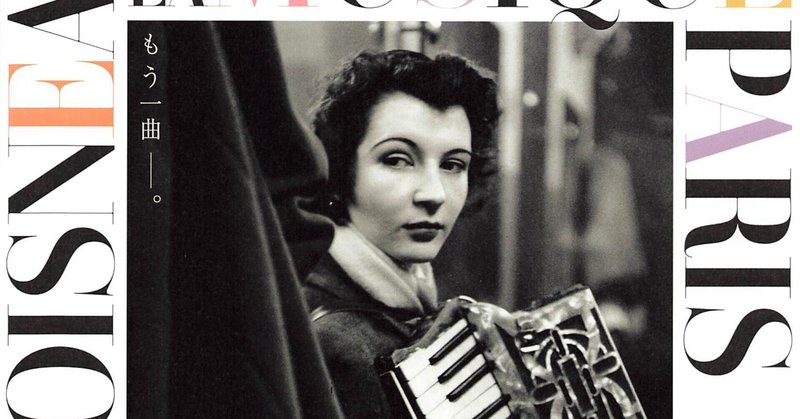

喧騒を離れ”パリ”へ~Bunkamuraザ・ミュージアム「写真家ドアノー/音楽/パリ」

ロベール・ドアノーの写真展に行ってきた。

ドアノーと言えばやはりパリ。第二次大戦時のナチス占領下ら解放された歓喜に湧く時代から現代に至るまで、市井の人々の様々な表情を撮り続けてきた。

会場は1940年代のパリの空気ひとたび足を踏み入れると往年のパリに来たかのよう。

戦前戦後芸術家たちに変らず愛されたパリであったが、戦火を潜り抜けた花の都は、「狂乱のパリ」のようなはじけるようなエネルギーは影を潜め

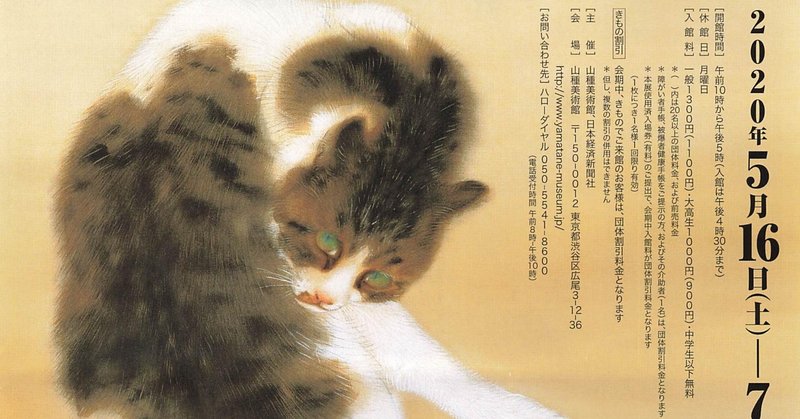

筆さばき、まさに融通無碍~東京ステーションギャラリー「河鍋暁斎の底力」

もはや異端の絵師とは言い難いほど、近年展覧会の機会が増えた河鍋暁斎。

今回はなんとその下絵のみの展覧会という。

「え、完成品じゃないの?」

そんな声も聞こえてきそうだが。。

東京ステーションギャラリーで開催の「河鍋暁斎の底力」

幕末から明治にかけての絵師であるが、そのバックボーンは日本画にある暁斎。しかしこれらの下絵を見てまず感嘆したのは、そのデッサン力の高さである。洋画の教育がまだ確立していな

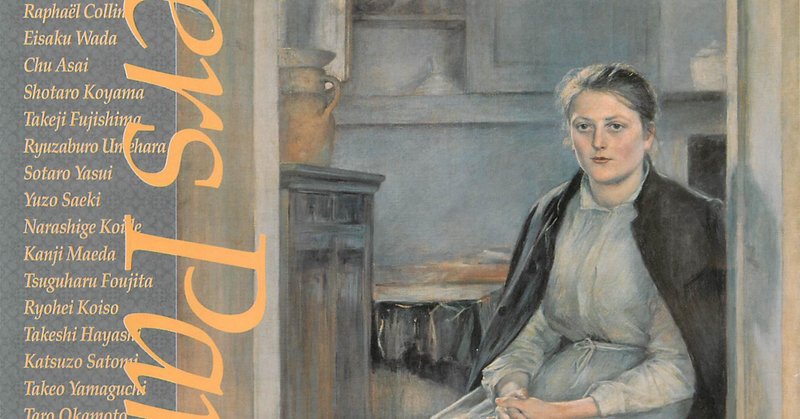

【図録レビュ】2007.4.21東京藝術大学大学美術館「パリへー洋画家たちの100年の夢」

日本人が描いた絵は日本画、西洋人が描いた絵は西洋画。

では、日本人が西洋画を模して描いた絵はどちらだろう。

中学高校では、油絵と称される絵。かつては洋画と呼ばれていた。

明治維新より、多くの志ある者たちがパリを目指した。

そんな者たちの遺した精華を紹介する展覧会が、

今回の「パリへ -洋画家たちの100年の夢」である。

文明開化の当時、パリもまさに印象派が花咲こうとしていた。

日本の若き画家たち