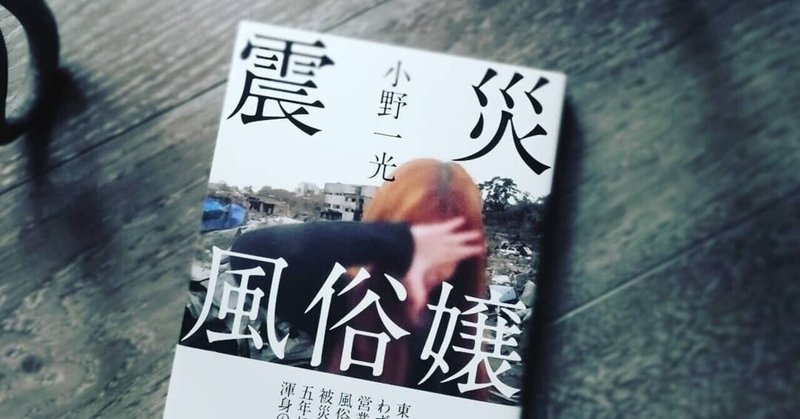

小野一光さんの『震災風俗嬢』を読んで、答えの出ない問いに向き合い続ける人間の、哀しみと凄みを感じた。

自分で「これは面白そう」と買い求めておきながら、読み始めてすぐに「さすがに、これはやりすぎじゃないか」と気分が悪くなった。

被災地の風俗嬢にインタビューを重ねることで、「人間が人間である限り、いかなる状況であっても性から逃れられない現実を、性に癒しを求め、癒されている現実」を記録したいという著者のジャーナリストとしての切実な思いは十分分かる。

だけど、さすがに震災後間もない被災地の、破壊し尽くされた無惨な情景描写の後に、自らも被災した風俗嬢にインタビューしている様子を読んでいると、なんとも言えない違和感が浮かんでくる。

わざわざ瓦礫が残っている場所で彼女たちにポーズを取らせて撮影し、それを週刊誌に掲載するという下りにいたっては、もうちょっとこれ以上読むのはやめようかと本気で思ったほどだ。

僕はノンフィクション作品における、この種の「非常識さ」には割りと寛大だと思っていて、そういった「非常識さ」が作品に深みを与えると信じている方ではあるけど、本書に関しては、さすがにこれはやりすぎじゃないかという思いを消せずに序盤を読み進めていた。

そんな自分の思いが浅はかなものだと知るのは、本書の中盤、焼き鳥屋での町の名士との会話のシーンだ。

.

.

なあ、いまはそんなつまんないこと取材するよりも、もっとほかにやるべき大事なことがあるんじゃねえか。

.

.

取材地に滞在する中で知り合ったナカムラさんに言われたそんな一言をきっかけに、著者の内面での葛藤が一気に浮き彫りになっていく。

もちろん、著者は、その通りかもしれないと認めた上で、今回の取材の意義を説明し、ナカムラさんも「ふーん、そんなもんかねえ」と大人の対応をしてその場はおさまる。

だけど、ナカムラさんの言葉は、本書の最後まで著者の心の中から離れない。

離れないままに、しかし、著者は変わらず風俗嬢にインタビューを続け、瓦礫の前で撮影をし、週刊誌に記事を売り込んでいく。

その姿は決して「正しい」ものとは言えないだろう。

でも、「俺がやっていることは間違っているのだろうか」と自問しながら取材を続ける著者に対して、いつの間にか僕の中の違和感は消えていた。

答えの出ない問いに向き合い続ける人間の、哀しみと凄みを感じたからだ。

本書の中では、多くの女性の口から様々な「物語」が語られる。

そして、それは、被災地にはそぐわない「物語」なのかもしれない。

僕は彼女たちの「物語」を、簡単には肯定できない。

だけど、その物語を、そして、そこで生まれた様々な想いを、不謹慎であるとの理由だけで否定もできないとも思った。

そこには、ただただ、圧倒的に生々しい「人間」がいるのだと、そのことに打ちのめされた。

それは多分、著者も同じ思いだいうことは、読んでいて、なんとなく感じた。

これは「貴重な歴史の記録」なんていう大袈裟なものではないかもしれない。

でも、善悪も正誤も断定しない著者の姿勢が、本書を「今を懸命に生きている人々の記録」として成立させていることは間違いない。

ノンフィクションとしては、ちょっとセンチメンタルすぎる気もしないでもないけど、『AV女優』や『アジアン・ジャパニーズ』のような、著者の取材対象に対する感傷が文章に滲み出てしまうノンフィクション作品に惹かれてしまう僕にとっては、これくらいの湿っぽさがちょうど良かったりする。

最後に綴られた、ナカムラさんと出会った焼き鳥屋の「その後」のエピソードも、ノンフィクションとしては蛇足だと思うけど、ああいうセンチメンタルリズム、僕は大好きだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?