シン・日曜美術館『ジブリの耳をすませば』~転~「自由画検定委員 中篇:雪渡り①」

前回はこちら

2019年 7月 フランス

アルザス地方 コルマール

RESTAURANT JAPONAIS NAGOYA

日本料理レストラン ナゴヤ

これはかなりヤバいパターンだな…

このようにして賢治は、家族の中でも町の中でも孤立していきました。

そして、ある決意に至ります。

自分の信じた道を、進んで行こうと…

ひとりぼっちを恐れずに、強い自分を守ってゆこうと…

・・・・・

そうして賢治は、家も故郷も捨てて、ひとり東京へ旅立ちます…

本願成就のその日まで、二度と帰らないと心に誓って…

まさに宮崎駿と鈴木麻実子が作詞した『カントリーロード』のように…

聖司みたいだな、賢治は…

家業を継いでほしいと願う父に反抗し、自分の夢のために家を出た…

そういえば、苗字も似てる…

天沢と宮沢…

♬家庭(いえ)を飛び出してきたのは♬

♬それより上 目指してたから♬

なぜここで尾崎豊なんだよ!

だって、そもそも尾崎豊の話だったでしょう?

尾崎豊が「俺は歌う、愛すべきものすべてに」と誓う存在「シェリー」とは何なのか、そしてなぜ「神田川」を見ながら歌詞を思いついたのか、という話。

そこから喜多條忠の『神田川』になって、今は「二十四色のクレパス」が何を意味するのかを説明している途中。

尾崎 豊

1965(昭和40)- 1992(平成4)

あ、そうだったな… すっかり忘れていた…

俺たちがここで話し始めて一時間ほどしか経ってないのに、もうずいぶんと昔の話のような気がするぜ…

君もそう思うかい、Leonard(レオナール)?

僕たちだけが世界の時間の流れから切り離されているような感覚、気のせいじゃなかったんだ…

そう感じるのも無理はありません…

私たちは時空を超越しているのですから…

は?

なぜならここはNAGOYA…

ジブリの始まりであり、尾張である…

バウッ!バウッ!

始まりであり尾張(終わり)である?

しょーもない駄洒落だな、おい。

はっはっは。

さて、聖司のように家を出た賢治の話に戻りましょう。

1921(大正10)年1月23日の夕方、東京行きの汽車に乗った賢治は、翌朝、上野駅に着くとそのまま鶯谷の国柱会館へ向かいました。

そして国柱会館で住み込みながら働きたいと申し出ますが、応対した幹部の高知尾智耀になだめられて帰されます。

そらそうよ。

どこの馬の骨かもわからん奴が来て、いきなり「ここで働かせて下さい!」とか言われてもな。

『千と千尋の神隠し』の湯屋油屋じゃねえんだから。

国柱会で働くことを断られた賢治は、とりあえず父の知人宅へ身を寄せ、今度は創作童話の原稿を持って北豊島郡高田村にある「赤い鳥社」を訪問しました。

そして社主の鈴木三重吉に作品を読んでもらいますが、こちらも掲載を断られてしまいます。

当時は賢治みたいに思いつめた青年が毎月何人も赤い鳥社に自分の作品を持ち込んだんだろうな…

「岩手県から家出をして来ました。もう後戻りは出来ません」みたいなことを聞かされて、きっと鈴木三重吉も「またか、やれやれ…」みたいな感じだったと思う…

あんな檄文を書いて世の文学青年を煽った自分が悪いんだけど…

そして賢治は本郷菊坂町の下宿屋に部屋を借り、東大赤門前の印刷所「文信社」で働き始めます。

昼間は印刷所で働き、夜は国柱会で講話を聴く生活です。

休みの日は街頭で国柱会の布教活動を手伝い、道行く人にチラシや機関紙を配ったりしました。

教化活動に文芸・芸術を取り入れようとしていた国柱会がこの年から刊行を始めた機関誌の表紙には、児童自由画運動と農民美術運動の創始者で「赤い鳥」にレギュラーコーナーをもっていた山本鼎(やまもとかなえ)の絵が印刷されていた…

なぜなら、鼎の活動を国柱会の創始者 田中智学が支援していて、鼎自身も信徒になっていたから…

つまり賢治は国柱会機関誌の表紙を飾った鼎の絵を見ていたはず…

山本 鼎

1882(明治15)- 1946(昭和21)

文学青年の憧れである「赤い鳥」で児童自由画ブームを巻き起こし、宗教界の革命児 田中智学から特別な扱いを受けていた山本鼎…

赤い鳥社でも国柱会でも軽くあしらわれてしまった賢治からすれば、鼎への思いは複雑なものだったでしょう。

そんな悩める賢治に対し、上京初日に賢治を諭した高知尾智耀は、ひとつのアドバイスを送ります。

それは、日蓮宗の最高法典「法華経」の教えを作品の中に落とし込んだ「法華文学」の創作…

のちに賢治が高らかに宣言する「これからの宗教は芸術です。これからの芸術は宗教です」という「宗教即芸術、芸術即宗教」の精神は、ここから始まりました。

そしてこの頃に、賢治ワールドの原型となる膨大なラフスケッチを書き溜めます。

宗教即芸術、芸術即宗教…

賢治文学における白鳥の歌、みんながそれぞれ「たったひとりの本当の神様」のもとへと旅をする『銀河鉄道の夜』は、まさにそれをテーマにしたものだ…

そして4月、父 政次郎が賢治を連れ戻しに上京しました。

東京で話し合いをしようにもすぐ喧嘩になってしまうので、政次郎は賢治を伊勢・比叡山・奈良へと聖地巡礼の旅に連れ出します。

この旅の中で宮沢家の跡継ぎ問題と宗教問題について話し合いがもたれますが、結局は両者が互いに譲らず平行線のまま決裂…

いよいよ賢治の国柱会への傾倒は激しさを増し、無二の親友だった保阪嘉内にも折伏を行い、ついに絶縁状態になってしまいました。

たった一枚残った写真、色黒の男が保阪ですね…

カムパネルラのモデルのひとり保阪まで失うとは、どこまで孤独になりゃ気が済むんだ…

『カントリーロード』の歌詞を地で行ってやがる…

しかし事態は急変します。

8月、賢治のもとへ花巻から一通の電報が届きました。

そこには「トシビョウキスグカエレ(トシ病気、すぐ帰れ)」という知らせが…

一度は落ち着いていた病状が、再び悪化したのです…

賢治の最後の砦、最愛の女性トシ…

保阪と共にカムパネルラのモデルになったトシまで失ったら、賢治は終わりだ…

故郷や両親、そして友は失ってもいいと覚悟をしていましたが、さすがにトシだけは別…

賢治は急いで花巻の実家へ帰り、トシの看病をすることになりました。

しかし賢治は家を捨てた身なので、宮沢家に「下宿をする」という形を取り、下宿代を稼ぐために稗貫郡立稗貫農学校(岩手県立花巻農学校)の教諭として働き始めます。

そして、国柱会の高知尾智耀の勧めで書き溜めていた法華文学の推敲を練り、母が会員だった愛国婦人会の機関誌『愛国婦人』に創作童話『雪渡り』を応募…

これが見事入選し、1921(大正10)年12月号と翌年の1922(大正11)年1月号に分けられて掲載されます。

ちなみに、この時に受け取った原稿料5円が、賢治にとって生涯唯一の原稿料になりました…

賢治のデビュー作『雪渡り』は確か…

狐の夜会に招かれた幼い兄妹が、大きなスクリーンに映し出される不思議な幻燈(映写)とリズミカルな歌に興奮して、踊りまくる物語でしたね…

現代風に言えば、クラブで開催される特別なナイトパーティーに招待された若い男女が、映像と音楽でみんなと盛り上がる話…

まさにその通りです。

宮沢賢治の『雪渡り』は、日本で最初のクラブ文学と言えるでしょう…

♬キックキックトントン キックキックトントン♬

♬キックキックキックキック トントントン♬

ごっさファンキーなベースライン。

まるでラップだぜ、スチャ兄の。

♬ワンツースリー スリーツーツーワン♬

♬キック スネア キック スネア♬

そう言われてみれば確かにあれはラップみたいだな…

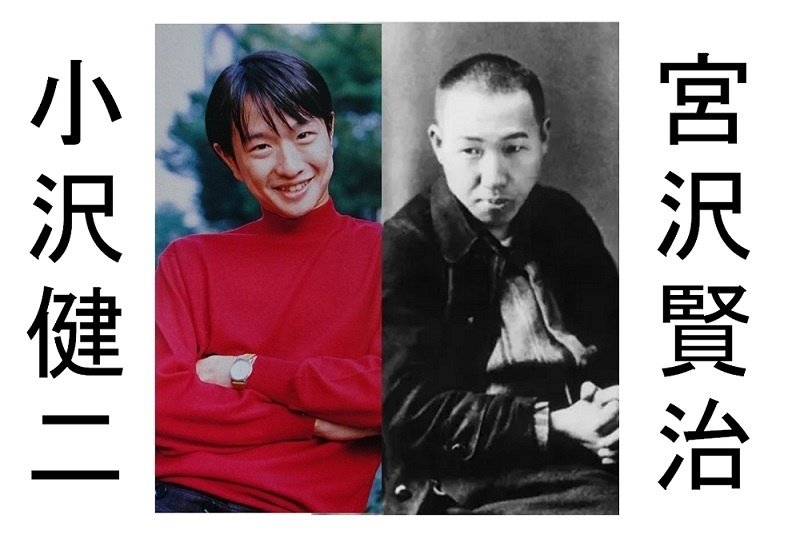

宮沢賢治の『雪渡り』は、小沢健二の歌パートとスチャダラパーのラップが交互に構成されている『今夜はブギー・バック』みたいだ…

「みたい」なのではありません。

「そのもの」なのです。

は?

小沢健二&スチャダラパー『今夜はブギー・バック』の元ネタは、宮沢賢治の『雪渡り』なのですよ。

小沢健二と宮沢賢治は、名前も似ているでしょう?

確かに、似てるけど…

それじゃあ「しみた~」っつーのは「凍み雪しんこ」の「しみ」なのか?

そうですよ。

「神様がくれた甘い甘いミルク&ハニー」は、稲荷神である白狐がくれた砂糖たっぷりの黍団子(きびだんご)ですね。

マジかよ… 冗談だろ?

冗談ではありませんよ。

だから叫び声は「ルカーッ」なんです。賢治の『雪渡り』が元ネタだから。

確かに「ルカーっと叫んで」のくだりはずっと「そんな叫び声あるか?」と疑問に思ってたが…

しかし賢治の『雪渡り』には、そんな叫び声なかっただろ?

もしかして、キツネは「ルカー」っと鳴くのかな…

バカ野郎! キツネがそんな風に鳴くかよ!

キツネの鳴き声は謎、誰も知らないんだぜ!

誰も知らないんなら「ルカー」っと鳴くことも否定はできない。

そりゃ可能性はゼロではないが、そんな間抜けな鳴き声の動物がいるかよ。

マダム・キマタ、日本では『雪渡り』のように「コンコン」と表現するみてえだが、誰か実際に「コンコン」という鳴き声を聞いた奴がいるのか?

いいえ。狐の「コンコン」は狸の腹の音「ポンポコ」同様に想像上の鳴き声です。

ちなみに柳田国男の『遠野物語』では、キツネの鳴き声は「グェン」や「ジャグェン」だとされています。

グェン? ジャグェン? なんだそりゃ?

まだ「ルカー」のほうがマシだぜ…

バウバウッ!バウバウッ!

な、何だよカール… 急に大きな声で吠えやがって…

なるほど。そうですね、カール…

この話はしておいた方がいいかもしれません…

『神田川』にとっても「ルカーっと叫んで」は重要な意味を持っていますし、この『雪渡り』を理解することは『自由画検定委員』を読み解くために重要な鍵となりますからね…

バウッ!

爺さん、カールと会話が出来るのか?

っつーか、カールは俺たちの話を聞いて理解しているのか?

ええ。カールはとても利口な犬ですから。

十年も前に一度会ったきりの人のことだって、ちゃんと覚えています。

『雪渡り』が『自由画検定委員』を読み解くための鍵?

いったいどういうことでしょう?

『雪渡り』は、四郎とかん子の兄妹が、狐の幻燈会へ出かける話です。

3枚(+1枚)の絵による「狐の幻燈展覧会」を見に行く話ですね。

酔って何か丸いものを持つ老人と、うつ伏せになった若者の絵『お酒をのむべからず』…

狐獲りの罠にかかった狐の絵『わなを軽べつすべからず』…

焼いた魚を食べようとして尻尾に火が燃え移った狐の絵『火を軽べつすべからず』…

もちろん賢治は実際に「狐の幻燈展覧会」を見に行って物語を書いたわけではありません。

『自由画検定委員』と同じように、空想の中で見に行って、その様子を書いたわけです。

なるほど。確かに同じ構造と言えるかも。

そして『雪渡り』の重要なポイントは、この3点…

1つめは、主人公の二人「四郎」と「かん子」が、汚れを知らない年齢(11歳以下)の兄と妹であること…

2つめは、村の大人たちからは「人を騙す」とレッテルを貼られている狐の国へ旅をして、そのレッテルが偏見であることを理解し、最後は家族のもとへ戻ってくる話であること…

ん? ちょ、まて…

「四郎」と「かん子」は「賢治」と「とし子」のことじゃねえのか?

二人が行った「狐の国」は「東京」だ…

そして3つめは、この物語が「法華文学」であること…

ほっけ文学…

そうか、わかったぞ!

三番目の絵『火を軽べつすべからず』に描かれていた「焼いた魚」は「ホッケ」なんだ!

残念ながら、あの「焼いた魚」はホッケではありません。

『雪渡り』の舞台では、ホッケは獲れませんから。

でも、日本ではホッケは獲れますよね?

岩手県のある東北地方なら、普通に獲れるんじゃないですか?

ウィキペディアにもこう書いてあるぜ。

ホッケは日蓮宗の日持上人が蝦夷地の人々に与えた魚なので「法華」と呼ばれるようになり、そこから「魚へんに花」で「𩸽(ほっけ)」となった…

やっぱり第三の絵に描かれていた「焼いた魚」はホッケのことだ。

「法華文学」とは、そういう駄洒落のことを言っているのではないのです。

もっと深い所に法華の教えがあるという意味なのですよ。

「ルカーっ」の件といい、「実際は見てない展覧会」の件といい、「焼いた魚はホッケではない」の件といい、「法華文学」の件といい、サッパリわからん…

いったいどういうことなんだ?

では説明しましょう。

賢治のデビュー作『雪渡り』とは何なのかを…

à suivre

つ づ く

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?