記事一覧

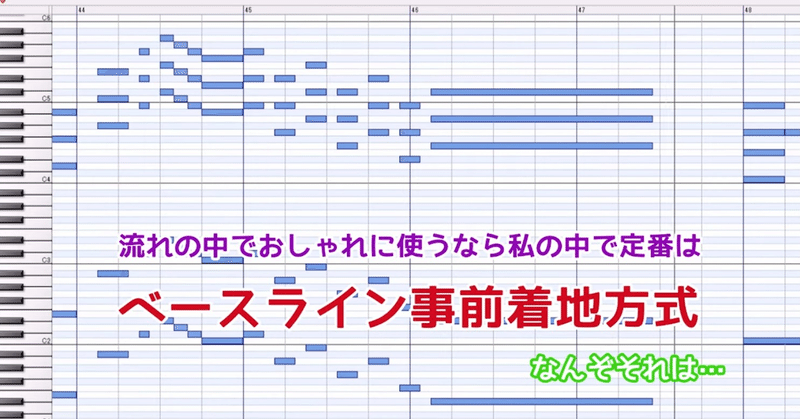

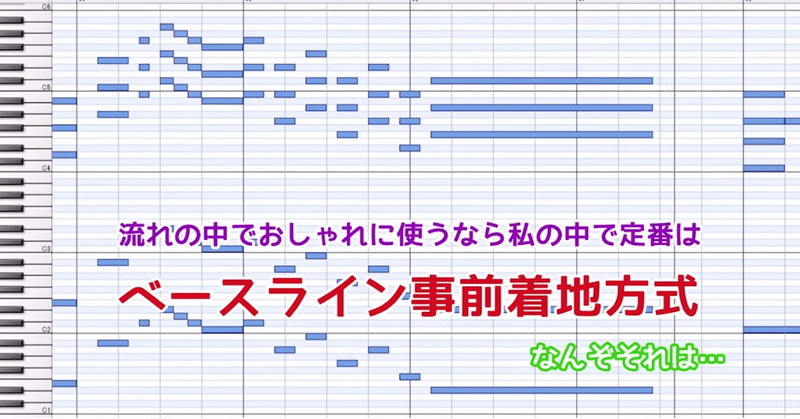

OSTER Project解説動画の解説 - 「ベースライン事前着地方法」の作り方-前編

この記事はプロの作編曲家OSTER Project(以下OSTERさん)の解説講座にでてくるaug(オーギュメント)の和音を、自分の曲に応用するにはどうしたらいいかを考える記事です。伝説のaug使いであるOSTERさんが自身の曲作りで培った作曲方法の解説を以下の動画でなさっています。

わかりやすい音楽理論講座なのですが、あまりにわかりやすすぎて(自然に音が流れていくので)一体どうすれば自分の

シンセサイザー入門日誌その5:パソコンとのアンサンブル

いよいよPCと繋ぎ込んでいく。だんだんシンセ屋らしくなってきた。今回のゴールは、PCで打ち込み音声データを作成し、そのデータでsubsequent37を鳴らし、その音をまたPCに取り込んで録音するという方法だ。

パソコンとsubsequent37を接続して演奏するためには、以下が必要だ。括弧内は私が持っている具体的な機材を表している。

DAWはDigital Audio Workstat

シンセサイザー入門日誌その4: アルペジエーターとシーケンサー

アルペジエーターとは、アルペジオ(注:和音・コードを分散させてひく技法)を自動演奏する機能のこと。和音を設定してこれをテンポに合わせて自動で分散させながら弾くこともできるし、何か一つ音を弾くだけであらかじめ定めておいたスケールやコードの設定に合わせて分散和音を自動で弾いてくれる機能を持つものもある。

似たような概念でシーケンサーというものがある。これも「あらかじめ設定した音を自動で演奏する」

シンセサイザー入門日誌 その3:オシレーターでお鳴き初め

いよいよ本格的な音出しだ。前回の日誌で私は音楽のあんちゃんの言に従い「マニュアルを頭から全部読め!」を実践しようとしたが、概論を過ぎた初学者はその次にいきなり行ってはならない。どのようなシンセも「音を出す機能」「音を加工する機能」「音を出力する機能」の三つがこの順番通りに並んでいるわけだが、Subsequent37の場合最初にいじりたいはずの「音を出す機能」はなぜかパネルの真ん中に位置しており、

もっとみるシンセサイザー入門日誌 その2: 半帖音楽概論

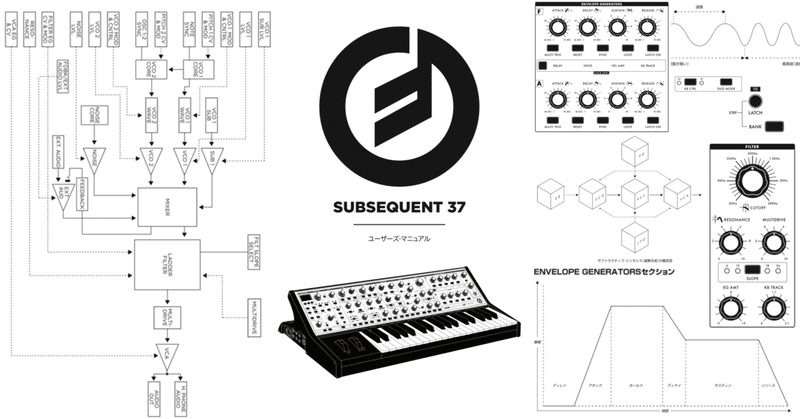

一時期とてもお世話になっていた「音楽のあんちゃん」がいたのだが、彼は「機材を買ったらとにかくマニュアルを頭から全部読め」と言っていた。マニュアルとは辞書の仲間であり引くものであって読むものではないと思っていた私は「そんな強者の意見やん…」などと思っていたが、シンセ初学者が最初にすべきことこそマニュアルの通読である、と今なら断言できる。

Subesequent 37の公式マニュアルはこちらのリン

シンセサイザー入門日誌 その1: Subsequent37開封の儀

初学者の入門日誌なのだから、学びたてのピュアな感動を記録したい。ということで、1ページ目は開封の儀からだ。こちらがSubsequent37の外箱。

でかい。 縦43cm、横81cm、高さ23cmある。

ちなみに梱包材がぴっちり入っているので、私は機材の外箱はいつも捨てずに取ってある。(だからと言ってダンボールで運搬するのが正解だとは思わないけど…運搬が頻繁になったら専用ケースを検討したい)

シンセサイザー入門日誌 その0:アコースティック楽器奏者がシンセサイザーを学ぶ

今回からSubesequent37をいじる連載をスタートする。ピアノやベースなどの楽器経験はあれどシンセは初学者である筆者が、アナログシンセをいじって理解を深めていくプロセスを書き連ねていく予定だ。

軽音楽部や吹奏楽部に所属したり、ピアノ教室に通った経験がある人は、身体を使って何らかの楽器を演奏した経験があるだろう。ただし、シンセという楽器は他の楽器とは一味違う。ツマミがやたら多いし、仕様が

【MIDI配布有】OSTER Project『AIシテ!きりたん』ベース弾いてみた【完コピ】

OSTERさんの『AIシテ!きりたん feat. AIきりたん』のベースラインを演奏してみました!完全コピーです。

MIDIデータはこちら。

もはやもう一つのメロディラインですよこれ。綺麗すぎる。

ベースライン弾くだけで腱鞘炎になるかと思いました。というかもはや音ゲーです。いかに集中を切らさずフルコンを目指すかが大事。

OSTER解説と一緒に見ると勉強になるかもですね。ではまた〜。

20

OSTER Project解説動画の解説 - 「ベースライン事前着地方法」の作り方-後編-

この記事はプロの作編曲家OSTER Project(以下OSTERさん)の解説講座にでてくるaug(オーギュメント)の和音を、自分の曲に応用するにはどうしたらいいかを考える記事の後編です。前編はこちら。

OSTERさんのaugアレンジ技の一つ「ベースライン事前着地方法」のルールは以下のようなものでした。

「ベースライン事前着地方法」は、「ドミナントモーションしているV7を裏コードで置き換え

![音酒[Nezake]](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/9675307/profile_62df754c5b9783114adc493ff2ede163.png?width=60&crop=1:1,smart)