シンセサイザー入門日誌その4: アルペジエーターとシーケンサー

アルペジエーターとは、アルペジオ(注:和音・コードを分散させてひく技法)を自動演奏する機能のこと。和音を設定してこれをテンポに合わせて自動で分散させながら弾くこともできるし、何か一つ音を弾くだけであらかじめ定めておいたスケールやコードの設定に合わせて分散和音を自動で弾いてくれる機能を持つものもある。

似たような概念でシーケンサーというものがある。これも「あらかじめ設定した音を自動で演奏する」機能を持つため、私には厳密にアルペジエーターと区別がつかない。(同じ理由でドラムマシンとも区別がつかない)。完全な素人の推測でしかないが、オルゴールをはじめ機械で音楽を作る歴史の中で、自動演奏という概念はずっと受け継がれてきたメインストリームであり、自動演奏というアイディアを包括する大概念として「シーケンサー」があったのではなかろうか。そこから、ドラムの音に特化したシーケンサーをドラムマシンと呼び、グルーヴを出すことに専心していき、コードに特化したものをアルペジエーターと呼んで電子音楽の和声を追求するなど、分化・進化していったのではなかろうか。

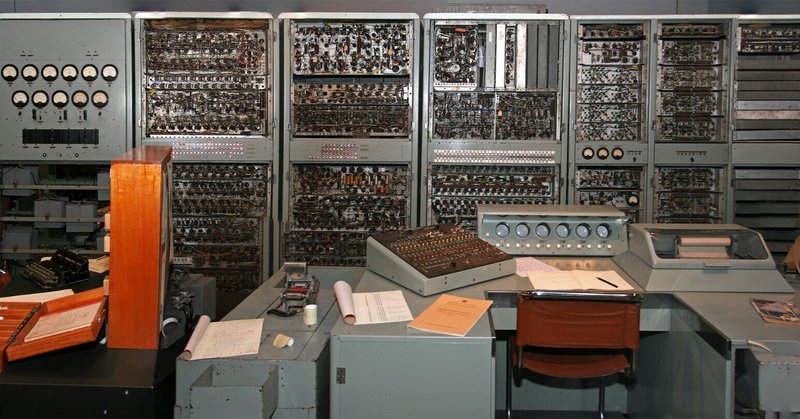

1977年と最も初期に発売されたデジタルシーケンサー。冨田勲やYMOなどに愛用された。

アルペジエーターはどこで使う?

アコースティック楽器しか演奏したことのない私には、仕組みが分かってもアルペジエーターなるものの使い所がよくわからない。演奏や作曲が主眼であってコンピューター音楽の歴史家になるわけではないから、私たちはシーケンサーもドラムマシンもアルペジエーターも「自動演奏装置」と大きく捉えて自身の活動に組み込んでいけばいいのだと思う。

ということで、シーケンサーとアルペジエーターの両方のような使われ方をしているものを見つけてきた。

コンピューター音楽を作ったアーティストとして日本で一番有名であろうYMOの、最も有名な一曲。DmとBbのコードがずーっと後ろで鳴っている。昔のテクノ楽曲は現代と比べるとそれぞれのパートの音がはっきりと独立して聞こえてくるので、耳コピーするにはちょうどよさそう。

他にも、繰り返しが多いクラブ・ミュージックにもよく使われている。

Perfumeの楽曲制作で有名な中田ヤスタカの作。冒頭からベースが同じフレーズを弾き続けている。クラブ・ミュージックはシーケンサーで作られることが多い。

そう考えると、subsequent37をリズムマシーンや全自動ベースマシーンとして演奏で使うこともできそうだ。(現実のセッションではPCや他のシーケンサーなどと一緒に使うため、テンポを同期しなかればならない問題があるのだが、subsequnet37には複数デバイス間のテンポをシンクロさせる機能がある。)

基本的な使い方

公式マニュアルはp13から。まず、REST/ONボタンに注目する。これをオフにすれば通常演奏モードだが、オンにすれば一定のリズムで同じ音が鳴り始めるはず。

次に、鍵盤を押しながらTIE/LATCHボタンを押して鍵盤から手を離す。すると自動でアルペジオが鳴り続けているはずだ。やめたければTIE/LATCHボタンをもう一度押してオフにする。和音を弾けば下から順番にアルペジオを弾いてくれる。

テンポを変えるならRATEのつまみである。ちょっと傾けるだけでものすごい量の速度が変わる。速すぎるテンポは一見使い所が想像しにくいように思うけど、太い歪みのかかった音でこれをやれば、ライブ会場を混沌に陥れるようなサウンドがなるのではないか。

PATTERNは大きく2通り

マニュアルではパネルにある各列各機能についてそれぞれ1〜1.5ページほどで説明がされているのだが、アルペジエーターの機能には6ページも割かれている。複雑なこの機能を理解するのにまず見落としてはならないのは、大きく二つのモードに分かれるということだ。その二つのモードを表すがごとく、PATTERNのボタンには通常の文字とともに白地に黒抜きの文字がある。

リアルタイム演奏パターン

まず通常の白字の方のモードを見てみる。"UP", "DWN", "ORDR", "RND"の四種類だ。和音を弾いてつまみを"UP"に合わせれば上昇音階で、"DWN"に合わせれば下降音階で弾いてくれる。"ORDR"であれば鍵盤を押した順に鳴ってくれる。

優れものなのがRNDボタンだ。おそらくRandomの略で、いい感じにテキトーな音の羅列をランダムに作ってくれる。今まで耳コピでこの手のフレーズを頑張ってコピーしようとしてきたが、作曲者の中には何度かランダムに任せてサウンドを作り、フィットするものが出てきたらフィーリングで曲に取り込む、というような使い方をしていた者もいたのではなかろうか。

ちなみに。Subsequent37にはピッチを変更するつまみがいくつかあるのだが、RND状態にしてテンポを高速にしながらピッチをぐるぐる変更すると、スターウォーズのR2D2の鳴き声に近いものができる。「宇宙戦争をしているワールドに住む顔のない可愛いロボットの声を作ってくれ」と言われ、シンセを駆使しあの鳴き声を作った当時の映画音声班すごすぎる。

打ち込みパターン

その場でアルペジオを作るのは簡単だが、休符をはさんだり音価を調整したい場合や、何小節にも渡る長いフレーズを作りたい場合などもあるだろう。そんな時は白地に黒字の打ち込みパターンを使う。"SEQ"と"REC"だ。

"SEQ"はおそらくSequenceの略で自動演奏モードと、"REC"はおそらくRecordingの略で打ち込み編集モードとそれぞれ私は解釈している。再生(演奏)したい時と、音を編集したい時それぞれどちらに合わせておくかを区別しておく必要がある。(なお、自動演奏モードと打ち込み編集モードは私の造語なので、マニュアルをいくら検索しても出てこない。あしからず)

まず、REST/ONボタンをOnにして、TIE/LATCHボタンとBANKボタンを同時押しする。するとBANKボタンが点滅し始め、これで打ち込み編集モードになる。鍵盤を弾くと、パネル最下部にある16個のボタンが次々に光っていくのが見えるだろう。ピッチが記録されていくのだ。

次に、PATTERNを"SEQ"に合わせて自動演奏モードにする。あとは任意の鍵盤を一つ弾けば、先ほど打ち込んだフレーズが流れるはずだ。(REST/ONボタンとTIE/LATCHボタンをオンにしておくのを忘れずに!)ひかる16個のボタンをどれか押すと、オンオフできて、オフにすればその箇所は休符になる。演奏しながらもう一度PATTERNノブを"REC"に戻し、好きなタイミングに差し掛かった時別の音を弾けば、その音に変わっていく。こうしてリアルタイムに演奏を流しながら、フレーズを組み換えていくことができる。

このリアルタイムフレーズ組み換えは、日誌その0で語った「物理シンセを買う意義」をずっしり体感させてくれる。その場で体を使いながらフレーズを組みかえ、物理ボタンをおしたり回したりしながら音色を調整していく。そうやって物理ボタンや物理つまみとフレーズや音色と身体の3点を結び合わせていくことで、どんどん「電子音の手触り」を感じられる。ソフトシンセを扱っていた頃には感じられなかった発見の快感である。

アルペジエーターをいじっていたら、今度はPCと接続したくなってくるのが人情というもの。次回はPCとの連携を見ていく。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

![音酒[Nezake]](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/9675307/profile_62df754c5b9783114adc493ff2ede163.png?width=60)