【史跡・神社仏閣巡り】寺部城祉周辺を歩く(後編)ー愛知県豊田市ー

はじめに

寺部城祉周辺の史跡・神社仏閣散策の後編になる。

1回でまとめてしまうこともできたのだが、どうしても今回触れる仏閣とのかかわりは別に記したかったからだ。

それでは、散策の続きを辿っていく。

今回の旅路

後編で触れる史跡、仏閣を以下のとおりにお示しする。

※常夜灯などは正確な位置が判らず明記を避ける。守綱寺から随應院までの道中にあったのは確かだが……

旅を続ける

常夜灯と祠

今も適切にメンテナンスされていることが判る

読めれば良いのだが

善行寺参りの出発点

上記の常夜灯も善行寺参りに関連があるのかーー。

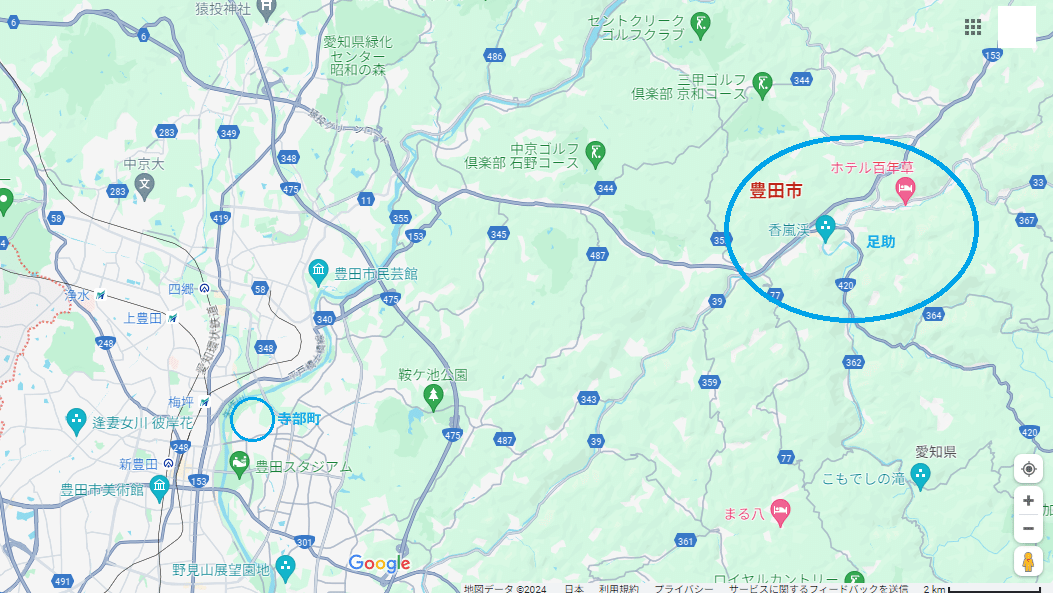

「あすけ」は三河鈴木氏の領地・足助城の方面だろう。現代では紅葉で有名となった香嵐渓周辺が”足助”だ。

(私ども一族の家紋……室町時代後期からはアイコンのとおり)

画像出典元:Googleマップ

一八〇〇年代中期から庶民に定着した「善行寺参り」の、寺部からの出発点を示すものと思われる。

石碑の前の説明板には上記のように記載がされていた。どのような謂れのある常夜灯か判り、非常に助かる。

浄土宗 極楽山 随應院

寺部城祉周辺の散策は随應院で終了しようと初めから思っていた。

先入観を持ち過ぎることは避けたかったため、必要以上の事前情報は入手せず大きなお寺ということで寄せていただこうと思っていた。

しかし、ここで不思議ともいえる巡り合わせに出会ったのだ。

先ずは仏閣の中を画像と共に追っていきたい。

大変に立派な造り。

日本建築はやはり美しい

愛知県岡崎市に在る松平・徳川家の菩提寺である大樹寺と所縁のある古刹だ。

頭を下げ、中に入る。

本堂でお参りをした後、坊守様(だと思われる)にお声がけいただいた。

私が「家康公初陣の相手方の子孫(の可能性)」をお伝えすると色々なことをお忙しい中教えてくださった。

これは坊守様と私の会話の記憶と記録だ。

※確実な歴史ではありません

「本堂は100年以上、形を変えずにきた」

「家康公の初陣の地ということもあり、歴史を調べている方がよく参拝にいらっしゃる」

「日向守は首を取られていない」←私も根拠があって同感だ

「ここの山号が”極楽山”ということもあって、先代のご住職が『仏教で極楽といえば”蓮”だろう』ということで蓮を多く育てている。はじめは色々なお寺に頭を下げて蓮を分けてもらって……」←”蓮の寺”の馴れ初め

「日向守のお墓にはもうお参りされた?」

「今は平和な世だから、渡邊家のお墓と鈴木氏のお墓を同じ墓所でお弔いしている。寺部城も元は鈴木氏のお城だから」

「寺部は、元々、”寺辺”と書いて……(お寺の周りに人が住まい、と)」などなど。

私は散策の際に数珠を持ち歩かない。仏閣のみに用事がある際はもちろん持参する。しかし、この日は何故か「数珠をもっていかねば」と持参していた。

寺部領主の墓所

因みにだが、坊守様に写真撮影とネット(note)に掲載する許可を頂戴してきた。檀家さんのお墓などに配慮する、と。亡くなった方にも尊厳はあるからだ。

永禄10(1567)年没

画像左:鈴木彦三郎重次 元和2(1616)年没

「寺部城の戦い」は敵将・鈴木重教とも鈴木重辰とも

ちなみに、先祖・重辰は天正6(1578)年 66歳で没

重教殿は寺部城主をしていたと家系図にある重辰の伯父 鈴木三郎五郎重屯か、或いは竹村城主・鈴木越前守重旭の子かーー

やはりその記録がなく判らない

ここでこれに触れることはナンセンスだが、先祖・重辰が建立した八柱神社(欠町)。道根往還を歩く少し前のこと。「2-3代前の方々が作った歴史(ここ150年の歴史か)が八柱神社の歴史だ」と神社関係者(宮司さんではない)に言われたことがあった。

しかし、岡崎市史にも創建は1575年とある。建立者の記録も一族にはある。

今もなお、建立者と守ってきた先祖代々の歴史は消されたままだ。

神社を建立した本人やその子孫。この地に於いて様々な土台を作ってきた先人だ。

しかし、それもないことになっている。

それだけに、家康公と相対した寺部城主の供養塔を建て、このようにお弔いくださることに胸が熱くなった。

「だから数珠が要る」と思ったのか、とも分かったものだ。

何より手を合わせ先祖(何らかの関係性はあるかと)を想う場所が在ること。これほどに有難いことはない。

鈴木氏の形跡はないと思っていただけに、手厚く、また、差をつけることなく尊厳を守ってくださることにただただ感謝しかない。

400鉢もの睡蓮鉢が極楽を表現する

確かに、極楽だ

ちょうど今頃が蓮の見頃だ。

感謝しかない

ありがとうございます

八柱神社を思うと心がズンと重くなることが多々ある。

しかし、手を合わせる場所がある/できたということで覚える安心感。土地を守り、時に戦い、子孫繫栄を願ってくれたであろう先祖に思いを馳せる場所、というべきかーー、1~2ヵ月に一度は手を合わせに来ようと思っている。

まとめ

もしかしたら鈴木氏の歴史は端に追いやられてるやもしれない。

そういう勝手な思い込みもあり、なかなか足が向かなかった寺部城祉周辺。

現実は真逆だった。

当然のことだが、領主を長く務めた渡邊家が全面に出てくる。それは当然のこと。しかし、その前の時代のことも大事にしてくださる。

乱世と言われた時代でも敵将に敬意と礼節を払ったのは確かだろう。

近頃、忘れ去られがちな「人に礼節を払う」こと。

(相手に)礼節を失すれば「失礼」。礼節が無ければ「無礼」。礼節に非ずであれば「非礼」。

礼節がない状態を具に表す言葉もある。

このような時代だからこそ、他人に対する礼節・敬意を払える人でありたいと改めて思った散策だった。

帰路に着いた

行って良かった。

また、行こう。

最終改定: 令和 年 月 日( 回目)

※後に読み返した際に変更があれば、改定日を修正いたします

【注意事項】

著作権の観点から、無断引用・転載はお控えください。

引用・転載の際は必ずお声がけください

※本来、引用はルールさえ遵守いただければ連絡不要ですが、引用元不明記など諸般のトラブル防止のためご一報ください

【参考文献/サイト】

浄土宗 極楽山 随應院 リーフレット

ツーリズムとよた https://www.tourismtoyota.jp/

豊田市HP

https://www.city.toyota.aichi.jp/index.html

https://www.city.toyota.aichi.jp/shisei/profile/1041786.html

Googleマップ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?