記事一覧

『ひとさらい』笹井宏之

からだにはいのちがひとつ入ってて水と食事を求めたりする

にぎりしめる手の、ほそい手の、ああひとがすべて子どもであった日の手の

胃のなかでくだもの死んでしまったら、人ってときに墓なんですね

けさのあさイチに出演していた川上未映子さんが紹介していた歌集、笹井宏之さんの「ひとさらい」。私もとても好きな本なので嬉しかった。私の好きな歌は上記のみっつです。

短い言葉のつ

『知的複眼思考法』苅谷剛彦

たいへんな読書家であり、もはやあらゆる分野を網羅する在野研究者と言っても過言ではない...と私がひたすらに尊敬している読書猿さんという方がブログでおすすめしていた本。難しそうだなあと思いながら読み進めていったけれど、浅学な私でも理解できる平易な言葉で書かれており読みやすいです。

本のタイトルにもなっている「知的複眼思考法」とは、「ものごとを一面的にとらえるので

『質問力 話し上手はここがちがう』斎藤孝

いつもは顔をしかめて近寄らないタイプの本のタイトルがやたら目につき、買って読んでみたら結構面白かった。

対談やインタビューなどで無意識のうちに気を取られてしまうのは質問を受けた側の「答え」の部分であることが多い。答えが興味深いものであればなおのこと。しかしその面白い答えを引き出した「問い」というものがあるわけで、問いの内容によって答えの質が大きく変わることもままあ

『ヘヴン』川上未映子

ネタバレあります。

ある日、主人公の筆箱の中に差出人不明の手紙が入っていた。『わたしたちは仲間です』。それは、同じクラスで、自分と同じようにクラスメイトからいじめを受けているコジマという女生徒が送った手紙だった。

<無意味なことをするなと君は言うけど、それにたいして放っておいてほしいと君が感じるのは君の勝手であり、まわりがそれにたいしてどう応えるかもまわりの

『仕事なんか生きがいにするな』泉谷閑示

タイトルが自棄っぱちのようでもったいないと思う。副題の方が内容に沿ってる。働かなければご飯が食べられない。では、生きることとは仕事をすることなのだろうか。そこに生きがいを見出せずにいるのだとしたら、一体何をよすがにどう生きればよいのか。

消費社会が生み出した「質より量」という概念、すぐに役に立つことやわかりやすいこと、面白いこと(売れること)を至上の価値と

『思考のレッスン』丸谷才一

作家、文芸評論家、随筆家、翻訳家と幅広く活躍した著者による「遊び心のある思考のやり方」「それを手助けする本の読み方」「さらに精密に思考を深めるための文章の書き方」の指南がインタビュー形式でまとめられた本。

著者は本当に“思考すること”が好きなんだなと感じた。より面白く、より新しいアイデアを生み出すための思考。それは人生において何かを成し遂げるとか、名前を刻むとか大仰なことて

『闘争領域の拡大』ミシェル・ウェルベック

胸糞悪いことが200pに渡って書いてある。

資本主義社会において、経済の自由化が進むにつれ必然的に所得の格差が生まれる。それと同様に自由な性的行動システムが広まるとその領域でも格差が生じる。「経済の自由化とは、すなわち闘争領域が拡大することである。」 欲望も闘争心もとうの昔になくしてしまった主人公は、その領域外に自らの身を弾き出してしまった。でもどうだろう、私にはこの話

『残るは食欲』阿川佐和子

阿川さんのあの軽妙な語り口そのまんまの食にまつわるエッセイ集。幼少時代の思い出の味を懐かしんだり、冷蔵庫にある残り物を駆使してひとり楽しみながら食事をこしらえたり、時には周りにお裾分けしながら空腹を満たす。しかし満腹になることが重要なのではなく、お腹がからっぽの状態で「さあ美味しいものを食べるぞ」と心躍らせる瞬間が何事にも代え難い幸福な時間なのだ。冒頭の湯豆腐の話がと

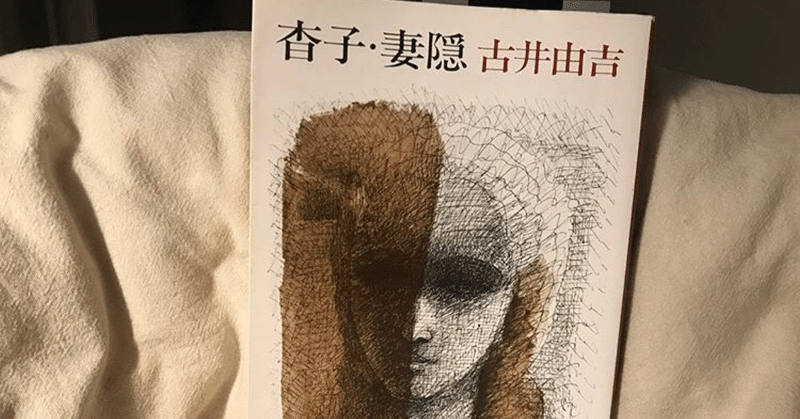

『杳子・妻隠』古井由吉

『杳子』

主人公と杳子は深い谷底で出会う。神経を病み、危うい空気を纏った彼女と戯れに逢瀬を重ねるうち、互いの境目が朧げなものになってゆく。この二人の関係を共依存という言葉で片付けてもいいものか読み終わってしばらく考えていた。

「健康になるって、どういうこと」「まわりの人を安心させるっていうことよ」/「いまのあたしは、じつは自分の癖になりきってはいないのよ。あたしは病人だから、中