『橋のない川』、1975年の小説『将軍』と1980年の日本語の自主検閲

1939年の探偵小説『十人の小さな黒んぼ』

1868年、アメリカン連合国の黒面お笑い芸(blackface minstrel show)で、イングリッシュ語の童謡「ガチョウおばさん(Mother Goose)」に基づく、セプティマス・ウィナー(Septimus Winner、1827年5月11日~1905年11月22日)作詞・作曲の数え唄「十人の小さなインジャン(Ten Little Injuns)」(「インジャン(injun)」が、中産階級の救世主教徒の白人に差別を受けていたアメリカ原住民の俗称)が中産階級の救世主教徒の白人の間で流行した。

1869年、連合王国の黒面お笑い芸で、フランク・J・グリーン(Frank J. Green)作の数え唄「十人の小さな黒んぼ(Ten Little Niggers)」(「黒んぼ(nigger)」はアフリカ系の黒人奴隷を指す俗語))が、中産階級の救世主教徒の白人の間で流行した。

1871年10月12日(明治4年8月28日)、天皇や皇族の身分を差別する大日本帝国で、「太政官布告第449号」が公布され、穢多(エタ)の身分差別が法で禁じられた。

1899年(明治32年)10月、ランドゥンで、「子供向け小型本(The Dumpy Books for Children)」4、37歳のヘレン・バナーマン(Helen Bannerman, 1862年3月25日~1946年10月13日)著『ちびくろサンボのおはなし』The Story of Little Black Sambo(Grant Richards)が刊行された。

著者による彩色挿絵付きだった。

1927年(昭和2年)8月、ニュー・ヨークで、「幸せな時間の本(The Happy Hour Books)」、ヘレン・バナーマン著、フランク・ドビアス(Frank Dobias、1902年~?)絵『ちびくろサンボ』Little Black Sambo (The Macmillan Company)が刊行された。

1933年(昭和8年)6月1日、外国映画と松竹歌劇団のスターの知的大衆ファン向けの29歳の南部圭之助(1904年4月5日~1987年10月26日)編集長の月2回発行の『スタア』(スタア社)が6月上旬号(10銭)で創刊された。

1939年(昭和14年)5月30日~7月1日、アメリカ連合国のインディヤナポリスの週刊新聞『土曜夕報(The Saturday Evening Post)』号に、48歳のアガサ・クリスティ(Agatha Christie、1890年9月15日~1976年1月12日)の探偵小説『そして誰もいなくなった』And Then There Were None全7回が連載された。

筋立ては、数え唄「十人の小さなインジャン(Ten Little Injun Boys)」をなぞっている。舞台は「インジャン島(Injun Island)」だ。

1939年(昭和14年)6月6日~7月1日、連合王国の大衆向け日刊新聞『日刊速報(Daily Express)』に、48歳のアガサ・クリスティの探偵小説『そして誰もいなくなった』And Then There Were Noneの別題『十人の小さな黒んぼ』Ten Little Niggers全23回が連載された。

物語の舞台は「黒んぼ島(Nigger Island)」だ。

1939年(昭和14年)9月1日発行の『スタア』9月上旬号(20銭)~11月1日発行の11月上旬号(20銭)に、アガサ・クリステイ著、32歳の清水俊二(1906年11月27日~1988年5月22日)訳、野口久光(のぐち・ひさみつ、1909年8月9日~1994年6月13日)挿絵『死人島』全5回が連載された。

『そして誰もいなくなった』And Then There Were Noneの翻訳だ。

物語の舞台は「インジャン島(Injun Island)」だ。

1939年(昭和14年)11月6日、ランドゥンで、49歳のアガサ・クリスティ著『十人の小さな黒んぼ』Ten Little Niggers(William Collins Collins & Sons)が刊行された。

1940年(昭和15年)1月、ニュー・ヨークで、アガサ・クリスティ著『そして誰もいなくなった』And Then There Were None(Dodd, Mead & Co.)が刊行された。

1940年(昭和15年)4月頃、パリで、アガサ・クリスティ著、ルイ・ポスティフ(Louis Postif、1887年1月20日~1942年1月21日)訳『十人の小さな黒人』Dix Petits Nègres(Librairie des Champs-Élysées)が刊行された。

1940年(昭和15年)6月22日、パリがドイチュ人帝界に占領された。

1940年(昭和15年)9月25日発行の『スタア』9月下旬号(20銭)で同誌が休刊した。

1941年(昭和16年)12月8日、大日本帝国が、アメリカ連合国、連合王国などを相手に大東亜戦争を始めた。

1942年(昭和17年)6月15日、パリで、28歳のアルベール・キャミュ(Albert Camus、1913年11月7日~1960年1月4日)のフランス共和国の植民地アルジャザーエル(アルジェリ)の首都アルジャザーエル(アルジェリ)を舞台とする中篇小説『異質者』L'Étranger(Gallimard) が刊行された。

1944年(昭和19年)4月、ニュー・ヨークで、「ポケット・ブック(Pocket Book)」、アガサ・クリスティ著『そして誰もいなくなった』And Then There Were None(Dodd, Mead & Co.)が刊行された。

1944年(昭和19年)8月25日、パリがドイチュ人帝界による占領から解放された。

1945年(昭和20年)4月1日、アメリカ連合国の連合国軍が武力により、大日本帝国の沖縄を占領した。

1945年(昭和20年)6月19日、沖縄における大日本帝国軍の組織的抵抗がほぼ終わった。

1945年(昭和20年)6月23日、本土での地上戦に備え、兵役法の徴兵対象を拡大し、15歳以上~60歳以下の男子および、17歳以上~40歳以下の女子に義勇兵役を課し、必要に応じて国民義勇戦闘隊に編入できることを定めた「義勇兵役法」が施行された。

1945年6月~7月、毎週末、連合国軍の海兵隊の人種隔離された部隊 (segregated unit) に編入されていた19歳~20歳のアフリカン系アメリカン人のジェイムズ・D・ロビンスン二等兵(Private First Class James D. Robinson)、ジョン・M・スミス一等兵(Private First Clas sJohn M. Smith)、アイゼク・ストウクス二等兵(Private Isaac Stokes)が避難民の女漁りに名護(なご)市北西部の勝山(かつやま)村を訪れ、女性たちを近くの丘に連れて行き、強姦した。

1945年(昭和20年)7月2日、連合国軍が沖縄作戦の終了を宣言した。

沖縄の人口の3分の1を含む20万人以上の兵士と民間人が連合国軍に殺された。

勝山(かつやま)村の村人たちは近くの密林に隠れていた2人の武装した大日本帝国陸軍兵士の助けを借りて待ち伏せ攻撃をおこない、ロビンスン二等兵、スミス一等兵)、ストウクス二等兵を殺害し、洞窟に捨てた。

この洞窟は地元で「クロンボガマ」と呼ばれた。

1945年(昭和20年)9月2日、大日本帝国がアメリカ連合国に占領された。

連合国軍は、沖縄に法律遵守能力の低い兵員を多く配置した。

1945年(昭和20年)10月24日、大日本帝国の本土全土が占領統治下に入ったたため、「義勇兵役法」が廃止された。

日本国のはじまり

1947年(昭和22年)5月3日、大日本帝国が解体され、日本国に移行した。

1951年(昭和26年)5月13日発売、月刊文芸誌『新潮』(新潮社)「六月特大號」に、アルベエル・カミュ著、30歳の窪田啓作(1920年7月25日~ 2011年)譯『異邦人』(220枚)が掲載された。

1951年(昭和26年)6月22日、カミュ、窪田啓作譯『異邦人』(新潮社、200円)が刊行された。

1951年(昭和26年)9月19日、32歳の安東次男(あんどう・つぐお、1919年7月7日~2002年4月9日)、23歳の木島始(1928年2月4日~2004年8月14日)、31歳の中桐雅夫(1919年10月11日~1983年8月11日)、47歳の谷耕平(1903年11月20日~ 1989年12月6日)著『光をはこぶもの:変革期の詩人たち』(月曜書房、250円)が刊行された。

安東次男「抵抗期の詩人:ルイ・アラゴンの詩と詩論をめぐつて」

中桐雅夫「現代の英・米の詩人たち」

木島始「民族の解放を歌うもの:植民地・被壓迫民族における詩の發展」

谷耕平「ロシヤ詩と革命:ロシヤ詩槪説のノートから」

1951年(昭和26年)12月、ニュー・ヨークで、33歳のミッキー・スピレイン(Mickey Spillane、1918年3月9日~2006年7月17日)著の大衆向け探偵小説『でかい獲物』The Big Kill(Signet)が刊行された。

1952年(昭和27年)4月28日、日本国がアメリカ連合国による占領から解放された。沖縄はアメリカ連合国の施政権下に入った。

1953年(昭和28年)9月5日、早川書房が「Hayakawa pocket mystery books」(「世界探偵小説全集」)を、第一回配本、ミッキー・スピレイン著、清水俊二訳『大いなる殺人』(150円)で創刊した。

1953年(昭和28年)12月10日、「岩波のこどもの本 幼・1・2年向」1、ぶん・へれん・ばんなーまん、え・ふらんく・どびあす『ちびくろ・さんぼ』(岩波書店、150円)が刊行された。

「ちびくろ・さんぼ1」The Story of Little Black Sambo、「ちびくろ・さんぼ2」The Story of Sambo and the Twinsの2篇が収められた。

訳者は49歳の光吉夏弥(1904年11月20日~1989年3月7日)、「ちびくろ・さんぼ2」の絵は30歳の岡部冬彦(1922年12月27日~ 2005年5月16日)だった。

1954年(昭和29年)7月1日、総理府、内閣府の外局「防衛庁」が発足し、戦争に備え、防衛庁が所管する国軍として「陸上自衛隊」「海上自衛隊」「航空自衛隊」が創設された。

1955年(昭和30年)6月15日、「世界探偵小説全集」、アガサ・クリスティー著、48歳の清水俊二訳『そして誰もいなくなった』(早川書房、140円)が刊行された。

1957年(昭和32年)4月22日、東京有楽町駅前に、村野藤吾(むらの・とうご、1891年5月15日~1984年11月26日)設計の地下2階・地上9階建ての読売会館が竣工した。

1957年(昭和32年)5月20日、有楽町の有楽町駅側に建てられた、地下2階・地上9階建ての読売会館の開館式がおこなわれた。

6階までは商業区画で、「そごう」によって賃借され、首都圏進出の第一号店・そごう東京店が出店された。

読売会館7階から9階に読売ホール(客席1,100席)が開館し、「芸能文化祭」が催された。

1957年(昭和32年)5月25日、そごう3号店として、読売会館の地下2階~地上6階までの有楽町そごうが開店した。

開店初日、雨の中を約30万人の客が押し寄せた。

1958年(昭和33年)10月、パリで、21歳のフィリップ・ソレルス(Philippe Sollers、1936年11月28日~2023年5月5日)著『奇妙な孤独』Une curieuse solitude(Éditions du Seui)が刊行された。

1959年の小説『橋のない川』『先生へ、愛情をこめて』

『部落』(部落問題研究所)1959年(昭和34年)1月号~1960年(昭和35年)10月号(150円)に、住井すゑ(1902年1月7日~1997年6月16日)著、小栗美二(おぐり・よしじ、1903年4月27日~1969年1月29日)挿絵の小説『橋のない川』第一部が22回連載された。

1959年(昭和34年)3月29日、大東映画の第一回作品、48歳の水木洋子(1910年8月25日~2003年4月8日)脚本、46歳の今井正(1912年1月8日~1991年11月22日)監督の映画劇『キクとイサム』(117分)が公開された。

撮影は1958年(昭和33年)11月、 福島県喜多方市岩月町入田付の平沢集落を中心に、山都町上林などでおこなわれた。

黒人と日本人の混血児の12歳の小学6年生・川田キクと9歳の4年生の弟イサムが「クロンボ」と村人からからかわれながらも、明るく生きる姿を描く。

11歳の高橋恵美子(1947年2月25日~)が川田キク、奥の山ジョージがイサムを演じ、48歳の北林谷栄(きたばやし・たにえ、1911年5月21日~2010年4月27日)が前歯を抜く役作りを行って祖母しげ子役を演じた。

1959年(昭和34年)8月18日、フィリップ・ソレール著、40歳の安東次男訳『情事』(六興出版部、270円)が刊行された。

『奇妙な孤独』Une curieuse solitudeの翻訳だ。

1959年(昭和34年)10月28日、パリのリュテス劇場(Théâtre de Lutèce)で、48歳のジャン・ジュネ(Jean Genet、1910年12月19日~1986年4月15日)作、52歳のロジェ・ブラン(Roger Blin、1907年3月22日~1984年1月21日)演出の劇『黒人たち』Les Nègresが初演された。

1959年(昭和34年)12月、ランドゥンで、47歳のエドゥワドゥ・リカードウ・ブレイスウェイトゥ(Edward Ricardo Braithwaite、1912年6月27日~2016年12月12日)の自伝的小説『先生へ、愛情をこめて』To Sir, With Love(The Bodley Head)が刊行された。

1960年(昭和35年)8月10日、E.R.ブレイスウェイト著、マックリーヴェ阿矢子訳『先生へ、愛情をこめて』(毎日新聞社、320円)が刊行された。

1961年(昭和36年)9月15日、59歳の住井すゑ著『橋のない川』第一部(新潮社、320円)が刊行された。

装幀は46歳の関野準一郎(1914年10月23日~1988年4月13日)だ。

1961年(昭和36年)10月発行の『別冊文藝春秋』(文藝春秋新社)77号「推理小説特集」に、52歳の南條範夫(1908年11月14日~2004年10月30日)の歴史小説『被虐の系譜』(100枚)が掲載された。

1961年(昭和36年)12月20日、59歳の住井すゑ著『橋のない川』第二部(新潮社、300円)が刊行された。

装幀は47歳の関野準一郎だ。

1963年(昭和38年)3月30日、61歳の住井すゑ著『橋のない川』第三部(新潮社、300円)が刊行された。

装幀は48歳の関野準一郎だ。

帯裏表紙の文章を引用する。

「……仙やんはいつでも、わしを、エッタ、エッタといいます。他の子もいいます。先生、わしは、エッタやいわれるのが一番つらいネ。なんぼ自分でなおそう思うても、エッタはなおせまへん。先生、どねんしたらエッタがなおるか、教えとくなはれ。」……誠太郎、孝二、豊太達、幼い〝小森〟部落の少年達のそれは必死の反抗であり願いであった。

けれど、どうしようもない大きな鉄の輪にしめつけられて、小森の村は変りようなくエタの部落であり、さげすみの眼にさらされ続けねばならなかった。

明治から大正へ、うつり変る時代の波を背景に、誠太郎、孝二の兄弟も又成長する。誠太郎は温かい家を離れて大阪へ奉行[ママ]に出る。然しそこにも厳しい人人の眼があった。懐しいふるさと、だが口に出すことのできぬ〝小森〟は、どこまでも悲しいふるさとであった。

1963年(昭和38年)4月10日、54歳の南條範夫著『被虐の系譜』(講談社、340円)が刊行された。

1963年(昭和38年)4月28日、南條範夫『被虐の系譜』原作、33歳の鈴木尚之(すずき・なおゆき、1929年10月5日~2005年11月26日)、53歳の依田義賢(よだ・よしかた、1909年4月14日~1991年11月14日)脚本、51歳の今井正監督、30歳の中村錦之助(なかむら きんのすけ、1932年11月20日~1997年3月10日)主演の七話構成の映画劇『武士道残酷物語』(123分)が公開された。

1600年10月21日(慶長5年9月15日)の関ヶ原合戦後、浪々の身であった飯倉次郎左衛門秀清(中村錦之助)から同時代のその子孫飯倉進(中村錦之助)までの7代にわたり繰り返された残酷物語を描く。

同時公開は、岩下俊作(1906年11月16日~1980年1月30日)『富嶋松五郎伝』原作、64歳の伊藤大輔(1898年10月13日~1981年7月19日)脚本、40歳の村山新治(1922年7月10日~2021年2月14日)監督、40歳の三國連太郎(1923年1月20日~2013年4月14日)、39歳の淡島千景(あわしま・ちかげ、1924年2月24日~2012年2月16日)主演の映画劇『無法松の一生』(104分)だった。

1963年(昭和38年)6月21日~7月2日の第13回ベアリーン多民界映画祭で、24日に『武士道残酷物語』のイングリッシュ語字幕スーパー版が3回上映され、ジャン・ルイージ・ポリドーロ(Gian Luigi Polidoro、1927年2月4日~2000年9月7日)監督、アルベルト・ソールディ(Alberto Sordi、1920年6月15日~2003年2月24日)主演の映画劇『悪魔』Il Diavolo(98分。初公開:1963年4月13日)と共に金熊賞を受賞した。

1964年(昭和39年)4月30日、62歳の住井すゑ著『橋のない川』第四部(新潮社、350円)が刊行された。

装幀は49歳の関野準一郎だ。

1964年(昭和39年)7月2日、アメリカ連合国で、「1964年公民権法(Civil Rights Act of 1964)」が発効し、人種差別、宗教差別、性差別が法で禁じられた。

1964年(昭和39年)、ニュー・ヨークで、「ポケット・ブック」、アガサ・クリスティ著『十人の小さなインディアン人』Ten Little Indians14刷(Dodd, Mead & Co.)が刊行された。

部隊は「インディアン島(Indian Island)」だ。

1965年(昭和40年)2月15日、「現代フランス文学13人集」(全4巻)1、カミュ著、53歳の中村光夫(なかむら・みつお、1911年2月5日~1988年7月12日)訳『異邦人』、ソレルス著、33歳の清水徹(1931年3月31日~)訳『奇妙な孤独』、ジュネ著、47歳の白井浩司(1917年10月19日~2004年11月1日)訳『黒んぼたち』(新潮社、450円)が刊行された。

1965年(昭和40年)12月8日、連合王国で、「1965年人種関係法(Race Relations Act 1965)」が施行され、人種差別が法で禁じられた。

1967年(昭和42年)3月3日、4日、奈良で部落解放同盟第22回全国大会が開かれた。

64歳の朝田善之助(あさだ・ぜんのすけ、1902年5月25日~1983年4月29日)が部落解放同盟中央本部の中央執行委員長に選出された。

朝田は、部落民の経済的貧困は、資本主義の階級支配の問題であると同時に、被支配階級の労働者階級の内部でも、一般労働者による部落民の潜在的失業者に対する社会意識の差別があると主張した。

その考えは、部落解放同盟により「朝田理論」として組織の運動方針として教条化された。

1967年(昭和42年)6月14日、ニュー・ヨークの映画館1(Cinema I)で、ブレイスウェイトゥ原作、41歳のジェイムズ・クラヴェル(James Clavell、1924年10月10日~1994年9月7日)制作・脚本・監督の映画劇『先生へ、愛情をこめて』To Sir With Love(105分)が公開された。

撮影は1966年(昭和41年)5月30日から夏の終わりにかけておこなわれた。

39歳のスィドゥニ・プワチエイ(Sidney Poitier、1927年2月20日~2022年1月6日)がランドゥンの中流下層民の生徒の通うノース・キー中学校(North Quay Secondary School)の、ほとんどが卒業後に就職する最終学年の16歳の不良生徒を受け持つ新任教師マーク・サッカレイ (Mark Thackeray)を演じた。

バーブラ・ペグ(Barbara Pegg)役で出演した17歳のルル(Lulu、1948年11月3日 ~)が主題歌「先生へ、愛情をこめて」To Sir, With Love」を歌った。

1967年(昭和42年)10月29日、連合王国で、映画劇『先生へ、愛情をこめて』To Sir, With Loveが公開された。

1968年(昭和43年)2月24日、有楽町のスバル座で、映画劇『いつも心に太陽を』To Sir, With Loveの日本語スーパー版が公開された。

1968年(昭和43年)2月25日、「ジャン・ジュネ全集」(全4巻)4、水田晴康訳『囚人たち』『女中たち』、34歳の渡辺守章(わたなべ・もりあき、1933年3月20日~2021年4月11日)訳『バルコニー』、白井浩司訳『黒んぼたち』、渡辺守章訳『屏風』、55歳の曽根元吉(1912年10月12日~2000年9月28日)訳『演出者ブランへの手紙』(新潮社、1,000円)が刊行された。

解説は渡辺守章だ。

1968年(昭和43年)12月25日、「カラー版 国民の文学」24、南條範夫著『武士道残酷物語 他』(河出書房新社、650円)が刊行された。

口絵と『武士道残酷物語』の挿絵は52歳の中尾進(1916年5月27日~1971年6月8日)、『月影兵庫』の挿絵は53歳の御正伸(みしょう・しん、1914年12月10日~1981年4月13日)だ。

解説は40歳の尾崎秀樹(おざき・ほつき、1928年11月29日~1999年9月21日)だ。

1969年(昭和44年)2月1日、東京有楽町の読売ホールで、住井すゑ原作、65歳の八木保太郎(やぎ・やすたろう、1903年2月3日~1987年9月8日)脚本、56歳の今井正監督の映画劇『橋のない川』(127分)が公開された。

撮影は1968年(昭和43年)8月23日~1969年(昭和44年)1月におこなわれた。

1908年(明治41年)からの、奈良県の大和盆地にある坂田村の架空の被差別部落「小森」を描く。

畑中孝二を大川淳、母の畑中ふでを27歳の長山藍子(1941年6月21日~)、祖母の畑中ぬいを57歳の北林谷栄(1911年5月21日~2010年4月27日)が演じた。

1969年の小説『屠殺場5号、あるいは子供十字軍』

1969年(昭和44年)3月11日、ニューヨークで、46歳のカートゥ・ヴォネガットゥ・ジュニア(Kurt Vonnegut, Jr.、1922年9月11日~2007年4月11日)の長篇小説『屠殺場5号、あるいは子供十字軍』Slaughterhouse-five or, The Children's Crusade(Delacorte)が刊行された。

24年前の1945年(昭和20年)2月13日の夜、ドイチュ人軍捕虜だった21歳のヴォネガットゥ自身がドゥレスデンで体験した連合国軍による無差別爆撃の体験が重要な意味をもたされている。

1960年代後半、大阪市では、被差別部落のある公立学校を忌避し、大阪教育大学附属天王寺中学校などの「名門」学校に、本来の学区内居住者でないにも関わらず架空の住民登録を使って通学させる「越境入学」が、部落差別の現れであるとして問題となっていた。

1969年(昭和44年)3月13日、大阪市教職員組合東南支部書記次長選挙において、候補者の43歳の木下浄(大阪市立阪南中学校教諭、日本共産党員)が立候補挨拶状を提出した。

同じ頃、矢田中学校教諭の岡野寛二(東南支部副支部長)や加美中学校教諭の玉石藤四郎(東南支部加美中学分会長)たち13名の組合員は、木下浄たちへの推薦状を作成し、同支部組合員に郵送した。

1969年(昭和44年)3月18日、部落解放同盟大阪府連矢田支部の戸田政義(支部長)らが、木下浄、岡野寛治ともう一人の教員を呼び出し、木下の挨拶状と連名の推薦文を部落差別だとして、自己批判を強要し、脅迫した。

2人はいったん屈服させられたが、再度「糾弾集会」への出席を求められ、これを拒んだ。

1969年(昭和44年)4月9日、部落解放同盟大阪府連矢田支部役員らが、岡野寛治と同僚の金井清、加美中学校の玉石藤四郎の3教師を、勤務中、数人がかりで車に押し込み、大阪市立矢田同和地区解放会館に連行し、250名に及ぶ人びとの前で深夜まで自己批判するよう脅迫を続けた。

泉海節一(?~1980年?)(解同大阪府連矢田支部書記長)は、玉石藤四郎に対して「お前は部落の人が脚を踏まれている痛さがわかるか、お前の足踏んだろうか」と言って玉石のすぐそばの床をどんと強く踏みつけ、玉石があわてて足を引いたところ、「わしが足をあげたら自分の足を踏まれると思ったやろ、こいつは偏見をもっとる。部落のもんは悪い事をすると思とる。みてみい、わしはお前の足を踏んでへんのにお前さがっているやないか。お前は部落のもんこわいと思っているからそないするんじゃ」とどなった。

1969年(昭和44年)4月19日、岡野寛治、金井清、玉石藤四郎の3教諭が、泉海節一、戸田政義、西岡智(にしおか ・さとる、1931年~2018年6月29日)、30歳の上田卓三(うえだ・たくみ、1938年6月24日~2005年5月26日)の4名を大阪地検に告訴した。

1969年(昭和44年)7月10日、「同和対策事業特別措置法」が公布され、施行された。

1969年(昭和44年)9月1日、67歳の朝田善之助著『差別と闘いつづけて』(朝日新聞社、980円)が刊行された。

1969年(昭和44年)9月、連合王国のブリタニカ百科事典社(Encyclopædia Britannica, Inc.)の55%出資、東京放送(TBS)の40%出資で、『ブリタニカ百科事典(Encyclopædia Britannica』日本語版の出版のための出版社「TBSブリタニカ」が設立された。

1970年(昭和45年)4月25日~5月2日、5月6日~31日、読売ホールで、住井すゑ原作、佐治乾(さじ・すすむ、1929年1月13日~2001年2月7日)脚本、今井正監督の映画劇『橋のない川 第二部』(140分)が公開された。

52年前の1918年(大正7年)8月2日のシベリア出兵を中心に、1922年(大正11年)3月3日の「全国水平社」設立後までを描く。

1970年(昭和45年)6月17日、大阪地検が、泉海節一、戸田政義を監禁罪で起訴した。

1970年(昭和45年)11月30日、68歳の住井すゑ著『橋のない川』第五部(新潮社、400円)が刊行された。

装幀は56歳の関野準一郎だ。

1971年(昭和46年)2月15日~3月15日、エスパニアのタベルナス(Tabernas)で、1870年(明治3年)春のエリゾウナ(Arizona)を舞台とする、55歳のテレンス・ヤング(Terence Young、1915年6月20日~1994年9月7日)監督、49歳のチャールズ・ブロンソン(Charles Bronson、1921年11月3日~ 2003年8月30日)、50歳の三船敏郎(1920年4月1日~1997年12月24日)、35歳のアラン・ドゥロン(Alain Delon、1935年11月8日~)主演のカラー映画劇『赤い太陽』Soleil Rougeの撮影がおこなわれた。

1971年(昭和46年)9月15日、フランセ共和国で、映画劇『赤い太陽』Soleil Rouge(109分)が公開された。

1870年(明治3年)春の大陸横断鉄道(Transcontinental Railroad)の通るエイゾウナ(史実ではエウゾウナの大六横断鉄道建設は1882年に始まった)での大日本帝国とアメリカ連合国の修好のため連合国大統領に宝刀を献上する任務を帯びた日本国全権大使・坂口備前守(びぜんのかみ)の随行の徳川時代を思わせる和服帯刀の武士・黒田重兵衛と強盗団の対決を描く。

三船の台詞は48歳のウィリアム・サバチエ(William Sabatier、1923年5月22日~2019年3月17日)がフランセ語に吹き替えた。

1971年(昭和46年)11月26日、テアトル東京で、映画劇『レッド・サン』Red Sunの64歳の清水俊二(1906年11月27日~1988年5月22日)字幕監修の日本語字幕スーパー版が公開された。

1972年(昭和47年)3月22日、ニュー・ヨークのサトゥン劇場(Sutton Theater)で、カートゥ・ヴォネガットゥ・ジュニア原作、ポール・モナシュ(Paul Monash、1917年6月14日~2003年1月14日)制作、49歳のジョージ・ロイ・ヒル(George Roy Hill、1921年12月20日~2002年22月27日)監督、22歳のマイクル・サックス(Michael Sacks、1948年9月11日~)主演の映画『屠殺場5号』Slaughterhouse-Five(104分)が公開された。

撮影は1971年(昭和46年)1月30日から4月にかけてチェスコスロヴェンスカとメニアポリス(Minneapolis)でおこなわれた。

1972年(昭和47年)4月12日、アメリカ連合国のColumbia Recordsが、映画劇で使用された、グレン・グールドゥ(Glenn Gould、1932年9月25日~1982年10月4日)演奏の既録音のバッフ(Bach、1685年3月31日~1750年7月28日)曲集のアルバム『カートゥ・ヴォネガットゥの屠殺場5号からの音楽』Music From Kurt Vonnegut's Slaughterhouse-FiveのLP盤(Columbia Masterworks – S 31333)を発売した。

最後にリオネル・ログ(Lionel Rogg、1936年4月21日~)(オルガン)演奏のコラール(Chorale) 「来たれ、聖霊、主なる神」Komm, heiliger Geist, Herre Gott BWV 651(5:46)も収めた。

1972年(昭和47年)5月15日、沖縄が日本国に復帰したが、連合国軍の基地は残り、海兵隊員の強姦事件も続いた。

1972年(昭和47年)6月10日、「新潮文庫」、ジャン・ジュネ著、白井浩司、一羽昌子(いちは・まさこ、1927年~1995年)訳『黒んぼたち・女中たち』(新潮社、180円)が刊行された。

一羽昌子訳「死刑囚監視」、「女中たち」、白井浩司訳「黒んぼたち」、一羽昌子訳「アダム・ミロワール」を収めた。

1973年(昭和48年)2月15日、「ハヤカワ・ノヴェルズ」、カート・ヴォネガット・ジュニア著、30歳の伊藤典夫訳『屠殺場5号』(早川書房、880円)が刊行された。

表紙には映画『屠殺場5号』Slaughterhouse-Fiveのマイクル・サックス演じる主人公ビリー・ピルグリム(Billy Pilgrim)のスチル写真が使われた。

表紙帯文に「奇妙な時間旅行!」「時間の歪みのなかに迷いこんだ男の経験する主観的な時間と空間の旅……地上と宇宙、過去と未来がめまぐるしく交錯するなかで描き出されるある青春の総括!」「■ユニヴァーサル映画化■」とある。

1973年(昭和48年)3月、E.R.ブレイスエイト著、マックリーヴェ阿矢子訳『いつも心に太陽を』(二見書房、690円)が刊行された。

1973年(昭和48年)3月24日、新橋駅前の銀座東急、新宿ロマン劇場、渋谷の東急文化会館地階の東急レックスで、映画劇『いつも心に太陽を』To Sir With Loveの日本語スーパー版が再公開された。

1973年(昭和48年)11月15日、71歳の住井すゑ著『橋のない川』第六部(新潮社、500円)が刊行された。

装幀は59歳の関野準一郎だ。

1973年(昭和48年)11月25日、「ノン・ブック」、43歳の五島勉(ごとう・べん、1929年11月17日~ 2020年6月16日)著『ノストラダムスの大予言:迫りくる1999年7の月、人類滅亡の日』(祥伝社、430円)が刊行された。

1974年(昭和49年)9月15日、「講談社文庫」、南条範夫著『被虐の系譜』(講談社、240円)が刊行された。

カバー装画は53歳の田中岑(たなか・たかし、1921年4月4日~2014年4月12日)だ。

1975年(昭和50年)1月17日、「世界基督教統一神霊協会」(通称「統一教会」)の最高指導者の54歳のムン・ソンミョン(文鮮明、1920年3月25日~2012年9月3日)の指示により、勝共連合機関紙『思想新聞』を改称発展させる形で、統一教会と国際勝共連合が出資して、関東地方の一部及び沖縄県の本島を配布地域とする総合日刊紙『世界日報』を発行する世界日報社が設立された。

ある共通語社会の文化の規範は、公共報道媒体が方向づける。

1970年代の日本語社会では、個人主義的な公開表現の自由よりも、社会的弱者差別の禁止のほうが好まれた。

1975年(昭和50年)4月12日~25日、有楽町の日本劇場地下の日劇文化、新宿文化で、映画劇『スローターハウス5(ファイブ)』Slaughterhouse-Fiveの日本語字幕スーパー版が公開された。

同時上映は映画劇『アメリカン・グラフィティ』American Graffiti(110分。初公開:1973年8月11日、日本公開:1974年12月21日)の日本語字幕スーパー版だった。

1975年(昭和50年)4月30日、ヴィエトゥ・ナム民主共和国がヴィエトゥ・ナム共和国を併合し、ヴィエトゥ・ナム戦争が終わった。

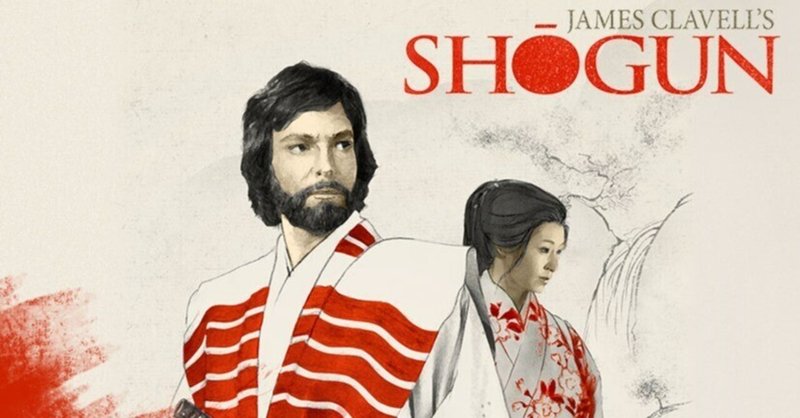

1975年の小説『将軍』

1975年(昭和50年)5月、ニュー・ヨークで、50歳のジェイムズ・クラヴェル著の長篇小説『将軍』Shōgun(Delacorte Press)が刊行された。

イングリッシュ人のウィリアム・アダムス(William Adams、1564年9月24日~1620年5月26日)をモデルとした、17世紀の抗議派(Protestant)の信仰をもつイングリッシュ人の水先人の「水先人(Pilot)(按針)」ことジョン・ブラックソーン(John Blackthorne)を主人公に、本州、九州、四国の三島にまたがる統一政体を確立した徳川家康(とくがわ・いえやす、1543年1月31日~1616年6月1日)をモデルとした、関東の大名・吉井虎長が天下を取る1600年までの激動を描く。

「散りぬべき 時知りてこそ 世の中の 花も花なれ 人も人なれ」の辞世の句で知られる細川ガラシャ(1563年~1600年8月25日)をモデルとした戸田まり子も登場する。

1975年(昭和50年)9月、78歳の上田音市(うえだ・おといち、1897年2月25日~1999年1月21日)、73歳の木村京太郎(1902年6月19日~1988年6月11日)、69歳の北原泰作(きたはら・たいさく、1906年1月1日~1981年1月3日)、63歳の岡映(おか・あきら、1912年7月10日~2006年4月13日)らにより、「国民融合をめざす部落問題全国会議」が結成された。

1970年代の広島県では、日本共産党、昭和天皇(1901年4月29日~1989年1月7日)、日本国などと敵対する「部落解放同盟」広島県連合会委員長の小森龍邦(こもり・たつくに、1932年7月30日~2021年2月26日)の政治活動により、日本国の社会の共通道徳に反する初等公共教育が推進された。

広島県最東部の福山市は、その数十年後に日本国全体の問題となる公共道徳教育の衰退の先進地域となった。

1976年(昭和51年)7月25日(日)、日本共産党党員の46歳の山田和夫(1928年1月28日~2012年8月11日)を顧問とする月刊映画批評誌『シネ・フロント』(シネ・フロント社)が8月創刊号「特集:日本映画の退廃を考える」で創刊された。

1976年(昭和51年)8月1日(日)、高田馬場駅から早稲田大学の方向に歩いて約10分の八塚ビルの2階に、有志の出資を受け、沢健司が代表の、16ミリ・フィルムで日替わりで古い名作映画劇を上映する、会員制(会費400円)、座椅子で定員30名の小映画館「ACT(エー・シー・ティー)ミニミニシアター」を開業した。

アート作品研究会「日本の独立プロの系譜」、45歳の家城巳代治(いえき・みよじ、1911年9月10日~1976年2月22日)監督の映画劇『異母兄弟』(110分。初公開:1957年6月25日)を上映した。

1976年(昭和51年)11月22日、連合王国で「1965年人種関係法」が廃止された。

1977年(昭和52年)9月1日、連合王国で、「1976年人種関係法(Race Relations Act 1976)」が施行された。

1977年(昭和52年)11月21日、TBS系列の『月曜ロードショー』で、アメリカ映画『スローターハウス5』Slaughterhouse-Five日本語吹替え版が放映された。

1978年(昭和53年)11月13日、「同和対策事業特別措置法」が改正された。

1978年(昭和53年)12月31日、「ハヤカワ文庫SF」、カート・ヴォネガット・ジュニア著、伊藤典夫訳『スローターハウス5』(早川書房、320円)が刊行された。

「ハヤカワ・ノヴェルズ」の改訳版だ。

1979年(昭和54年)2月1日、サントリーの創業80周年を記念して「サントリー文化財団」が設立された。

1979年(昭和54年)5月22日、アメリカ連合国のケインブリッジで、48歳のエズラ・F・ヴォウグル(Ezra Vogel、1930年7月11日~2020年12月20日)著『第一等としての日本:アメリカに対する教訓』Japan as Number One: Lessons for America(Harvard University Press)が刊行された。

1979年(昭和54年)6月1日、エズラ・F・ ヴォーゲル著、42歳の広中和歌子(1934年5月11日~)、木本彰子訳『ジャパン アズ ナンバーワン:アメリカへの教訓』(TBSブリタニカ、1,300円)が刊行された。

1979年(昭和54年)11月20日、「朝日選書」、77歳の朝田善之助著『新版 差別と闘いつづけて』(朝日新聞社、880円)が刊行された。

1980年(昭和55年)9月5日、ジェームズ・クラベル著、55歳の綱淵謙錠(つなぶち・けんじょう、1924年9月21日~1996年4月14日)監修、54歳の宮川一郎(1925年11月18日~2008年12月12日)訳『将軍』上巻(TBSブリタニカ、1,300円)が刊行された。

1980年(昭和55年)9月15日〜9月19日、アメリカ連合国のNBCで、ジェイムズ・クラヴェル原作、46歳のエリック・バーコヴィチ(Eric Bercovici、1933年2月27日~2014年2月9日)脚本、32歳のジェリー・ランドゥン(Jerry London、1947年1月21日~)監督の連続テレビ劇『将軍』Shōgun全5話(547分)が放映された。

ジョン・ブラックソーンを43歳のリチャードゥ・チェインバレン(Richard Chamberlain、1934年3月31日~)、吉井虎長を59歳の三船敏郎、戸田まり子を26歳の島田陽子(1953年5月17日~2022年7月25日)、本多正信(ほんだ・まさのぶ、1538年~1616年7月20日)がモデルの柏木矢部(かしぎ・やぶ)を50歳のフランキー堺(1929年2月13日~1996年6月10日)が演じた。

撮影は1979年(昭和54年)6月~12月、東京、京都、三重などでおこなわれた。

南野梅雄(みなみの・うめを、1939年~ 2022年)が監督補として参加した。

第1話で、柏木矢部は、ネイデルランデン連邦共和国の漂流船「エラスムス号(Erasmus)」の船員ピートゥルゾーン(Pieterzoon)(エドゥワードゥ・ピール(Edward Peel、1943年~)を五右衛門風呂で生きたまま釜ゆでにさせ、苦痛の悲鳴を屋敷の中で聞いて、満足する。

第2話で、風呂に入っている按針と同じ風呂に全裸の戸田まり子が入り、イングリッシュ語で会話する。

按針:普段通りなのですか? つまりその…… 日本のかたがたは、こうして……こうして…… Is this as usual? I mean... for you to be... to be...

まり子:お風呂をご一緒することがですか? To be sharing your bath?

按針:ええ。 Mm.

まり子:日本では、按針さん、誰も体を恥かしいとは思いません。

In Japan, Anjin-san, we have no shame of our bodies.

すべては自然で普通のことです。 それに、人数がとても多いので、必要なことでもあるのです。

Everything is natural and normal. And because there are so many of us, that is also necessary.

私どもに唯一欠けているものは秘め事です。

The one thing we do not have is privacy.

だから、自分で秘め事を作りだすことを学ばねばなりません。

So we must learn to create our own.

子どもの頃から、自分の中に消え去り、強固な壁を築き、その裏側で生きるように教えられてまいりました。

We are taught from childhood to disappear within ourselves, to grow impenetrable walls behind which we live.

1980年(昭和55年)9月25日、ジェームズ・クラベル著、綱淵謙錠監修、宮川一郎訳『将軍』中巻(TBSブリタニカ、1,300円)が刊行された。

1980年(昭和55年)10月15日、ジェームズ・クラベル著、綱淵謙錠監修、宮川一郎訳『将軍』下巻(TBSブリタニカ、1,300円)が刊行された。

「エタ」の記述の原文を引用する。

ブラックソーンは言った。「屠殺場だ! 屠殺場に皮なめし! ということは……」。 彼は立ち止まり、あおざめた。

Blackthorne said, "A slaughterhouse ! A slaughterhouse and tanning ! That's . . ." He stopped and blanched.

「どうした? なんだ?」 "What's up? What is it?"

「ここはエタの部落ってことか? おいおい、この人たちはエタってことなのか?」"This is an eta village? Jesus Christ, these people're eta?"

「エター民がどうしたって?」、 ヴァン・ネックが尋ねた。 「もちろんこの人たちはエター民さ」

"What's wrong with eters?" van Nekk asked. "Of course they're eters."

ブラックソーンは、空中に群がる蚊を手で払いのけ、身震いした。 「畜生め、虫めが。あれは、あれは腐ってるんだよな? ここに皮なめし場があるってことだよな?」

Blackthorne waved at the mosquities that infested the air, his skin crawling. "Damn bugs. They're they're rotten, aren't they? There's a tannery here, isn't there?"

「あるぜ。通り何本か向こうにな、なぜだい?」

"Yes. A few streets up, why?"

「なんでもない。匂いに気づけなくてな、それだけだ。」

"Nothing. I didn't recognize the smell, that's all."

「エター民のことは?」 "What about eters?"

「おれは……気づかなかった、馬鹿だったな。もし誰か男を見ていたなら、短い髪型でわかったんだがな。女を見ても決してわかりっこない。すまん。続けてくれ、ヴィンク。」

"I . . . I didn't realize, stupid of me. If I'd seen one of the men I'd've known from their short hairstyle. With the women, you'd never know. Sorry. Go on with the story, Vinck."

「よし、それから連中が言うには――」 "Well, then they said --"

ジャン・ロウパーがさえぎった。「待ってくれ、ヴィンク! どうしたってんだ、水先人? エター民ってのは?」とさえぎった。

Jan Roper interrupted, "Wait a minute, Vinck! What's wrong, Pilot? What about eters?"

「つまり日本人はエタを異質な人びとだと考えているってだけなんだ。エタは処刑執行人だし、獣の革を加工し、死体を始末するんだよ。」 彼は視線を、特にジャン・ロウパーの視線を感じた。 「エタの仕事は獣の革の加工なんだ」と彼は無頓着に聞こえる声を保ちながら言った。「それに年老いた馬や牛をすべて殺して、死体を始末するんだ。」

"It's just that Japanese think of them as different. They're the executioners, and work the hides and handle corpses." He felt their eyes, Jan Roper's particularly. "Eta work hides," he said, trying to keep his voice careless, "and kill all the old horses and oxen and handle dead bodies."

「だけど、それがどうしたってんだ、水先人? あんただって、これまでに自分で十数頭の家畜を葬ってきたんだし、布に包んで洗ってきたんだよな。おれたちは皆、そうしてきたよな? おれたちは自分の食う肉のために家畜を屠ってきた、ずっとそうしてきた。このジンズルは首吊り執行人だったしな……。それが一体なんだってんだ?」

"But what's wrong with that, Pilot? You've buried a dozen yourself put 'em in shrouds, washed 'em -- we all have, eh? We butcher our own meat, always have. Ginsel here's been hangman. . . What's wrong with all that?"

「なんでもない」とブラックソーンは言ってはみたが、その通りだとわかっているものの、それでも名誉を汚された気分だった。

"Nothing," Blackthorne said, knowing it to be true yet feeling befouled even so.

邦訳では、この箇所が大幅に省略された。

ブラックソーンは言った。「ここは屠殺小屋だ。屠殺小屋と、皮なめしの場所だ……つまり……」顔色が変わった。

「どうしたんだ」

「ここは、えたの部落だ、ここの住人はえただぞ」

「それがどうした」ヴァン・ネックが聞いた。

ブラックソーンは、ぶんぶんいっている蚊を手で払った。皮膚がかゆくてたまらない。「日本では、えたが皮はぎをやっている。馬や牛を屠殺し、皮をはぐんだ」

「だけどよ、そのどこが悪い、水先案内。おれたちだって、肉を食うために屠殺しているじゃねえか。このギンセルなんか、絞首刑の執行人だったんだぜ……やつらのどこがいけない」

「べつに……」ブラックソーンは言った。彼の言うことは正しいのだが、なんとなく汚ならしい気分になる。

1980年(昭和55年)11月8日、全国東宝系で、連続テレビ劇を編集した映画劇『将軍』Shōgun(125分)の51歳の岡枝慎二(1929年3月31日~2005年5月23日)訳の日本語字幕スーパー版が公開された。

1980年(昭和55年)12月20日、ジェームズ・クラベル著、綱淵謙錠監修、宮川一郎訳『将軍』下巻、第8刷(TBSブリタニカ、1,300円)が刊行された。

広島県下のある町の公民館女子職員がブラックソーンが穢多と出会う描写を部落差別の助長に当たるものとして発行元のTBSブリタニカに抗議をおこなった。

1981年(昭和56年)3月27日、「新潮文庫」、住井すゑ著『橋のない川(一)』(新潮社、520円)が刊行された。

1981年(昭和56年)3月27日、「新潮文庫」、住井すゑ著『橋のない川(二)』(新潮社、440円)が刊行された。

1981年(昭和56年)3月30日、『朝日新聞』朝刊に、TBSブリタニカの謝罪広告と高木政幸「ベストセラーの部落差別」が掲載された。

TBSブリタニカは、広島県下のある町の教育委員会から申し入れを受け、広島県の教委員会、総理府、法務省などの意見を聞いた上で、すでに購入ずみの読者に対して、初版1刷から8刷までを回収し、改訂版と取り替えるための郵送料を「お願い」した。

1981年(昭和56年)3月30日~4月6日、テレビ朝日系列で、小西六写真工業が特別協賛し、業務用複写機「ユービックス」を冠した「ユービックス ビッゲスト・イベント」として、20時~22時42分、連続テレビ劇『SHOGUN 将軍』Shōgun全8回が放映された。

吹き替えの台詞翻訳は飯嶋永昭、演出は45歳の小林守夫(1935年9月2日~)、河村常平だった。

ブラックソーンの声は瑳川哲朗(さがわ・てつろう、1937年1月22日~2021年2月17日)が吹き替えた。

1981年(昭和56年)4月1日、新たな自主検閲により「エタ」の記述をすべて削除した、ジェームズ・クラベル著、綱淵謙錠監修、宮川一郎訳『将軍』下巻、第9刷(TBSブリタニカ、1,300円)が刊行された。

1981年(昭和56年)4月28日、「新潮文庫」、住井すゑ著『橋のない川(三)』(新潮社、440円)が刊行された。

1981年(昭和56年)4月28日、「新潮文庫」、住井すゑ著『橋のない川(四)』(新潮社、480円)が刊行された。

1981年(昭和56年)5月27日、「新潮文庫」、住井すゑ著『橋のない川(五)』(新潮社、400円)が刊行された。

1981年(昭和56年)5月27日、「新潮文庫」、住井すゑ著『橋のない川(六)』(新潮社、440円)が刊行された。

1981年(昭和56年)8月、サントリーがTBSから株式の所有株式の51%を譲り受け、「TBSブリタニカ」を自社の傘下とした。

1982年(昭和57年)3月2日、最高裁で、泉海節一(既に死去)、戸田政義に対し、懲役3月(執行猶予1年)の有罪判決が確定した。

1982年(昭和57年)3月31日、「同和対策事業特別措置法」が失効した。

1982年(昭和57年)4月1日、「地域改善対策特別措置法」が施行され、政令によって「地域改善対策協議会」(略称「地対協」)が設置された。

1984年(昭和59年)4月、新宿京王プラザホテルでおこなわれる「第47回 国際ペンクラブ東京大会」に出席するため、61歳のカートゥ・ヴォネガットゥが東京を訪れ、49歳の大江健三郎(1935年1月31日~2023年3月3日)らと議論した。

1984年(昭和59年)6月7日発売の『新潮』(新潮社)7月号(630円)に、来日時のカート・ヴォネガットと大江健三郎の対談「テクノロジー文明と「無垢(イノセンス)」の精神」が掲載された。

この号には、ソポクレス作、71歳の福田恒存(ふくだ・つねあり、1912年8月25日~1994年11月20日)の英訳からの重訳『アンティゴネ』、福田恒存「『アンティゴネ』の抒情と豊潤」が掲載された。

1984年(昭和59年)9月25日、「旺文社文庫」、南条範夫著『第三の陰武者』(旺文社、360円)が刊行された。

カバー画は48歳の村上豊(1936年6月14日~2022年7月22日)だ。

『被虐の系譜』を収めた。

1984年(昭和59年)9月25日、「新潮文庫」、ソポクレス作、福田恒存訳『オイディプス王・アンティゴネ』(新潮社、220円)が刊行された。

表紙は1864年のギュスターヴ・モロ(Gustave Moreau、1826年4月6日~1898年4月18日)の油彩画「オイディプースとスピンクス(Œdipe et le Sphinx)」だ。

1985年(昭和60年)、ランドゥンで、1963年(昭和38年)に刊行されたアガサ・クリスティ著『十人の小さな黒んぼ』Ten Little Niggers(Fontana)が41刷以後、『そして誰もいなくなった』And Then There Were Noneと題名を変えて刊行された。

連合王国で、同書がこの題名で出版されたのはこれが初めてだった。

1987年(昭和62年)6月20日、京都で、「あうん双書」、48歳の藤田敬一(1939年1月10日~)著『同和はこわい考:地対協を批判する』(阿吽社)が刊行された。

1988年(昭和63年)9月16日、福山市で、国民融合をめざす部落問題広島県東部会議事務局編『同和黒書:広島県東部の実態』PART1 PART2(国民融合をめざす部落問題広島県東部会議事務局、各800円)が刊行された。

1988年(昭和63年)11月29日、大阪府堺市で、堺市教育委員会職員および解放会館舳松歴史資料館勤務市職員の有田利二、有田の妻・喜美子、有田の息子の小学校4年生の9歳の太(はじめ)の3人が「黒人差別をなくす会」を設立した。

1988年(昭和63年)12月10日、「時代小説文庫」、南条範夫著『武士道残酷物語』(富士見書房、420円)が刊行された。

1988年(昭和63年)12月12日、岩波書店が、絵本『ちびくろサンボ』を黒人差別につながるという理由で絶版にした。

1989年(平成元年)8月31日、ヘレン・バナマン著、阪西明子絵、山本まつよ(1923年~2021年11月27日)訳『ブラック・サンボくん』(子ども文庫の会、税込み720円)が刊行された。

造本装幀は38歳の戸田ツトム(1951年3月18日~2020年7月21日)だ。

1990年(平成2年)6月1日、朝鮮民主主義人民共和国の独裁者の78歳のキム・イルソン(金日成、1912年4月15日~1994年7月8日)を崇拝する54歳の安江良介(やすえ・りょうすけ、1935年8月26日~ 1998年1月6日)が岩波書店の社長に就任した。

1990年(平成2年)8月10日、径(こみち)書房編『「ちびくろサンボ」絶版を考える』(径書房、本体1,700円)が刊行された。

1992年(平成4年)5月23日、住井すゑ原作、57歳の東陽一(ひがし・よういち、1934年11月14日~)脚本・監督の映画劇『橋のない川』(139分)が公開された。

畑中ふでを31歳の大谷直子(1950年4月3日)、畑中ぬいを52歳の中村玉緒(1939年7月12日~)、畑中誠太郎を26歳の杉本哲太(1965年7月21日~)、畑中孝二を23歳の渡部篤郎(わたべ・あつろう、1968年5月5日~)、伊勢田宗則を高橋悦史(たかはし・えつし、1935年8月2日~ 1996年5月19日)が演じた。

1992年(平成4年)9月5日、90歳の住井すゑ著『橋のない川』第七部(新潮社、税込み1,800円)が刊行された。

カバー装画・本文挿画は50歳の平松礼二(1941年9月3日~)、表紙・扉絵は李応魯(이응노、1904年1月12日~1989年1月10日)、題字は住井すゑだ。

1992年(平成4年)11月29日、テレビ朝日『日曜洋画劇場』で劇場公開版『将軍』Shōgunの日本語吹替え版が放映された。

吹き替えの台詞翻訳は平田勝茂、演出は伊達康将(だて・やすまさ)だった。

ブラックソーンの声は51歳の小川真司(1941年2月19日~2015年3月7日)が吹き替えた。

1993年(平成5年)3月17日、パリで、『アガサ・クリスティ全集』(全14巻)第6巻 Agatha Cristie L'Intégrale, Tome 6: Les années 1938-1940(Le Masque)が刊行された。

ジェラール・ドゥ・シェルジェ(Gérard de Chergé)訳『十人の小さな黒んぼ』Dix Petits Nègresほかを収めた。

1994年(平成6年)7月28日、「新潮文庫」、住井すゑ著『橋のない川(七)』(新潮社、税込み480円)が刊行された。

1994年(平成6年)8月6日、45歳の絓秀実(すが・ひでみ、1949年4月1日~)著『「超」言葉狩り宣言』(太田出版、税込み1,600円)が刊行された。

1994年の『人間を幸福にしない日本というシステム』

1994年(平成6年)11月30日、53歳のカレル・ヴァン・ウォルフレン(Karel van Wolferen、1941年4月~)著、篠原勝(しのはら・まさる、1937年~2005年)訳『人間を幸福にしない日本というシステム』The False Realities of a Politicized Society(毎日新聞社、税込み1,800円)が刊行された。

1995年(平成7年)10月1日、46歳の絓秀実著『「超」言葉狩り論争』(情況出版、税込み1,650円)が刊行された。

1997年(平成9年)9月20日、「青樹社文庫」、南条範夫著『第三の陰武者』(青樹社、本体571円)が刊行された。

『被虐の系譜』を収めた。

1998年(平成10年)2月、沖縄連合国軍は沖縄県警察本部と共同で探索し、クロンボガマの底から、殺害された海兵隊員、ロビンスン二等兵、スミス一等兵、ストウクス二等兵の白骨死体を回収した。

1998年(平成10年)3月25日、56歳のカレル・ヴァン・ウォルフレン著、大原進(1932年~)訳『なぜ日本人は日本を愛せないのか : この不幸な国の行方』Why Can't The Japanese Love Japan?(毎日新聞社、本体1,800円)が刊行された。

1998年(平成10年)7月14日、「スカイパーフェクTV!」で、既製の時代劇テレビ番組、時代劇映画を中心に24時間放送する「時代劇専門チャンネル」の放送が始まった。

1998年(平成10年)7月24日、宝島社が「宝島社文庫」を創刊した。

1998年(平成10年)11月20日、岐阜市で、59歳の藤田敬一著『『同和はこわい考』の十年』(藤田敬一)が刊行された。

1999年(平成11年)4月20日、鴨野守(かもの・まもる、1955年~)著『広島の公教育はなぜ崩壊したか: 検証「人権」「平等」30年の”果実”』(世界日報社、本体1,400円)が刊行された。

1999年(平成11年)9月22日、ソニー・ミュージックディストリビューションが、グレン・グールド『グレン・グールド・アット・ザ・シネマ』Glenn Gould at the CinemaのCD盤(SRCR-2418、本体2,520円)を発売した。

2000年(平成12年)10月10日、「新潮OH!文庫」、カレル・ヴァン・ウォルフレン著、65歳の鈴木主税(すずき・ちから、1934年12月14日~2009年10月25日)訳『人間を幸福にしない日本というシステム』新訳決定版(新潮社、本体771円)が刊行された。

2002年(平成14年)3月31日、「地域改善対策特別措置法」が失効した。 33年間で約15兆円の国家予算が同和対策事業に費やされた。

2002年(平成14年)4月1日、「別冊宝島Real」029、寺園敦史(てらぞの ・あつし、1961年~)、一ノ宮美成(いちのみや・よしなり、1949年~)、グループ・K21編著『同和利権の真相:マスメディアが黙殺してきた、戦後史最後のタブー!』(宝島社、本体1,238円)が刊行された。

2003年(平成15年)7月1日、「TBSブリタニカ」の出版事業と「阪急電鉄買株式会社」の出版事業の営業譲渡を受けて、阪急グループの出版社「株式会社阪急コミュニケーションズ」が設立された。

2003年(平成15年)8月25日、「宝島社文庫」、寺園敦史、一ノ宮美成、グループ・K21編著『同和利権の真相1』(宝島社、本体686円)が刊行された。

「別冊宝島Real」029の改訂だ。

2003年(平成15年)12月1日、「双葉文庫」、細谷正充(ほそや・まさみつ、1963年~)編『時代劇原作選集 : あの名画を生みだした傑作小説』(双葉社、本体762円)が刊行された。

南條範夫著『被虐の系譜』を収めた。

2004年(平成16年)1月10日、大阪で、58歳の宮崎學(みやざき・まなぶ、1945年10月25日~2022年3月30日)、57歳の呉智英(くれ・ともふさ、1946年9月19日~)、40歳の角岡伸彦(かどおか・のぶひこ、1963年8月6日~)、秋山良+M78、45歳の斎藤貴男(さいとう・たかお、1958年4月4日~)、47歳の森達也(1956年5月10日~)、和田献一(1947年~)著『「同和利権の真相」の深層』(解放出版社、本体1,500円)が刊行された。

2004年(平成16年)12月14日、エズラ・F・ヴォーゲル著、広中和歌子、木本彰子訳『ジャパン アズ ナンバーワン』(阪急コミュニケーションズ、本体1,500円)が刊行された。

2007年(平成19年)1月9日、戦争の危機が高まったため、「防衛庁」が「防衛省」へ移行した。

2007年(平成19年)12月25日、「クリスティー・ジュニア・ミステリ」1、アガサ・クリスティー著、青木久惠(1966年~)訳『そして誰もいなくなった』(早川書房、本体1,500円)が刊行された。

イラストは「くろでこ」だ。

「インディアン島(Indian Island)」は「兵隊島(Soldier Island)」に変えられた。

2009年(平成21年)10月1日、「スカパー!HD」で「時代劇専門チャンネルHD」のハイビジョン放送が始まった。

2010年(平成22年)10月1日、連合王国で「1976年人種関係法」が廃止され、「2010年平等法(Equality Act 2010)」が施行された。

2010年(平成22年)10月31日、「モナド新書」、62歳の筆坂秀世(ふでさか・ひでよ、1948年2月28日~)、64歳の宮崎学著『日本共産党VS.部落解放同盟』(にんげん出版、本体940円)が刊行された。

2010年(平成22年)11月10日、「ハヤカワ文庫」「クリスティー文庫」、アガサ・クリスティー著、青木久惠訳『そして誰もいなくなった』(早川書房、本体760円)が刊行された。

解説は62歳の赤川次郎(1948年2月29日~)だ。

「インディアン島(Indian Island)」は「兵隊島(Soldier Island)」に変えられた。

2012年(平成24年)12月25日、「角川ソフィア文庫」、71歳のカレル・ヴァン・ウォルフレン著、井上実(いのうえ・みのり)訳『いまだ人間を幸福にしない日本というシステム』(角川学芸出版発行、角川グループパブリッシング発売、本体895円)が刊行された。

『人間を幸福にしない日本というシステム』の改題・改訳・改訂版だ。

2014年(平成26年)10月1日、「カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社」の子会社「株式会社CCCメディアハウス」が設立され、「株式会社阪急コミュニケーションズ」の宝塚歌劇関連事業、フリーペーパー事業およびインターネット販売事業などを除くすべて出版事業を引き継いだ。

2015年(平成27年)12月26日~28日、連合王国のBBC Oneが、アガサ・クリスティ原作、サラ・フェルプス(Sarah Phelps)脚本、クレイグ・ヴィヴェイロス(Craig Viveiros)監督の連続テレビ劇『そして誰もいなくなった』And Then There Were None全3話(180分)を放映した。

撮影は2015年(平成27年)6月に始まった。

「インディアン島(Indian Island)」は「兵隊島(Soldier Island)」に変えられた。

2016年(平成28年)11月27日~12月11日、NHK BSプレミアムで、日曜21時~21時56分、BBCの連続テレビ劇『アガサ・クリスティー そして誰もいなくなった』And Then There Were None全3話の日本語吹き替え版が放映された。

2017年(平成29年)12月24日、午前10時から、「スカパー!」「時代劇専門チャンネルHD」で、「没後20年 三船敏郎 特別企画」として、連続テレビ劇『将軍 SHOGUN』Shōgun(547分)のノーカット・日本語字幕スーパー版が全6話・一挙放映された。

2017年(平成29年)12月31日、18:30~2018年(平成30年)1月1日午前0時30分、日本テレビで『ガキの使い!大晦日年越しSP:絶対に笑ってはいけないアメリカンポリス24時!』が放映され、序盤で54歳の浜田雅功(はまだ・まさとし、1963年5月11日~ )が映画劇『ビバリーヒルズ・コップ』Beverly Hills Cop(105分。初公開:1984年12月5日、日本公開:1985年4月27日)の黒人刑事アクセル・フォウリ(Axel Foley)を演じた23歳の黒人スターのエディ・マーフィ(Eddie Murphy、1961年4月3日~ )に扮するために黒面のメイクをした。

2004年(平成16年)から日本に住む黒人作家、バイエ・マクニール(Baye McNeil(が画面を撮影し、「#日本でブラックフエイス止めて」とTwitterに投稿した。

2019年(平成31年)1月、パリで、64歳のピエール・バイヤール(Pierre Bayard、1954年12月2日~)著『『十人の小さな黒人』についての真実』La Vérité sur "Dix petits nègres" (Éditions de Minuit)が刊行された。

2024年の配信劇『将軍』

2020年(令和2年)8月16日、パリで、アガサ・クリスティ著、ジェラール・ドゥ・シェルジェ訳『いたのは十人だった』Ils étaient dix(Le Masque)が刊行された。

『十人の小さな黒んぼ』Dix Petits Nègresの改題版だ。

2023年(令和5年)7月4日、絓秀実著『絓秀実コレクション2:二重の闘争──差別/ナショナリズム/1968年』(blueprint、本体5,000円)が刊行された。

2024年(令和6年)2月27日~4月23日、日本国ではディズニープラス「スター」で、ジェイムズ・クラヴェル原作、レイチェル・コンドー(Rachel Kondo)、ジャスティン・マークス(Justin Marks)制作、61歳の真田広之(さなだ・ひろゆき、1960年10月12日 ~)制作・主演の連続配信劇『SHOGUN 将軍』Shōgun全10話(587分)が配信された。

第一話「按針」Anjin(70分)、第二話 「二人の主君に仕えて」Servants of Two Masters(58分)、第三話 「明日は明日」 Tomorrow Is Tomorrow(53分)、第四話 「八重垣」The Eightfold Fence(57分)、第五話 「父の怒り」Broken to the Fist(56分)、第六話 「うたかたの女たち」Ladies of the Willow World(57分)、第七話 「線香一本の時」A Stick of Time(55分)、第八話 「奈落の底」The Abyss of Life(58分)、第九話 「紅天」Crimson Sky(60分)、第十話 「夢の中の夢」A Dream of a Dream(63分)

撮影は2021年(令和3年)9月22日~2022年(令和4年)6月30日、バンクーヴァーでおこなわれた。

吉井虎長を真田広之、ジョン・ブラックソーンを32歳のカズモ・ジャーヴィス(Cosmo Jarvis、1989年9月1日~)、戸田鞠子を30歳のアンナ・サワイ(Anna Sawai、1992年6月11日~)、原作の柏木矢部に当たる樫木藪重(かしぎ・やぶしげ)を48歳の浅野忠信(1973年11月27日~)が演じた。

第一話「按針」Anjinで、エラスムス号の船員ピートゥルゾーン(ジャレドゥ・エイジャー・フォスター(Jared Ager-Foster))を五右衛門風呂で生きたまま釜ゆでにさせた、伊豆の領主樫木藪重は、網代の領主である甥の樫木央海(かしぎ・おうみ)(金井浩人)に歌を詠ませる。

「その眼、奈落の淵をさまよいて、責め苦の程を語るなりけり」

2024年(令和6年)3月、人口減少、大衆的消費の減少、スマートフォンの普及により、日本全国1741市区町村のうち、書店が1店舗もない自治体が482市町村に増え、全体の27.7%に達した。

沖縄(56.1%)、長野(53.2%)、奈良(51.3%)の3県で書店ゼロの市町村が過半を占めた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?