1971年の映画劇『激動の昭和史 沖縄決戦』(ネタバレ)

古川成美『沖縄の最後』、山川泰邦『秘錄 沖縄戦史』

1947年(昭和22年)11月5日、古川成美(1916年~)著『沖縄の最後』(中央社、55円)が刊行された。

装画とカットは太田天橋(1893年~ 1972年)だ。

1949年(昭和24年)1月20日、古川成美著『死生の門:沖縄戦祕錄:續沖縄の最後』(中央社、190円)が刊行された。

八原博通(やはら・ひろみち)元第32軍高級参謀(1902年10月2日~1981年5月7日)の手記を参照した。

1950年(昭和25年)8月30日、45歳の豊平良顕(とよひら・りょうけん、1904年11月13日~1990年1月27日)監修、37歳の牧港篤三(まきみなと・とくぞう、1912年9月20日~2004年4月14日) 、太田良博(1918年~2002年)執筆、沖縄タイムス社編『鉄の暴風:現地人による沖縄戰記』(朝日新聞社、230円)が刊行された。

装幀は46歳の末吉安久(1904年4月26日~1981年3月31日)、挿絵は牧港篤三だ。

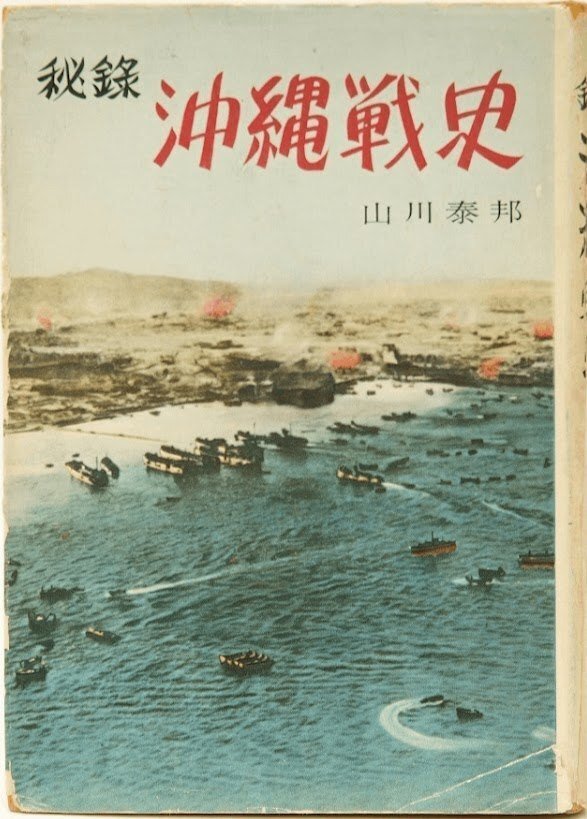

1958年(昭和33年)3月1日、49歳の山川泰邦(やまかわ ・やすくに、1908年8月8日~1991年5月4日)著『秘錄 沖縄戦史』(沖縄グラフ社)が刊行された。

1965年(昭和40年)4月30日、「昭和戦争文学全集」6、『南海の死闘』(集英社、390円)が刊行された。

解説は56歳の大岡昇平(1909年3月6日~ 1988年12月25日)だ。

高木俊朗「インパール」

小柳冨次(1893年7月16日~1978年4月23日)「レイテ沖海戦秘録」

渡辺清(1925年2月17日~1981年7月23日)「海ゆかば水清く屍」

大岡昇平「野火」

今日出海(こん・ひでみ、1903年11月6日~1984年7月30日)「山中放浪」

江崎誠致(えさき・まさのり、1922年1月21日~2001年5月24日)「ルソンの谷間」

沖縄タイムズ社編「鉄の暴風」

古川成美「沖縄の最後」

『読売新聞』1967年(昭和42年)1月1日から1975年(昭和50年)9月30日まで『昭和史の天皇』2,795回が連載された。

1967年(昭和42年)9月10日発行、読売新聞社編『昭和史の天皇』1(読売新聞社、700円)から、1976年(昭和51年)4月10日発行、読売新聞社編『昭和史の天皇』30(読売新聞社、1,200円)まで全30巻の単行本も刊行された。

1967年(昭和42年)12月20日発行、読売新聞社編『昭和史の天皇』2(読売新聞社、700円)の目次を挙げておく。

沖繩

名優は次々と舞台を去る

ソ連への傾斜

木戸試案

皇居炎上

沖繩玉砕す

幻の近衛特使

ダレスの手紙

北欧での工作

付録 昭和二十年四月一日、米軍上陸時の沖繩軍配備略図

第九師団抽出による沖繩軍の移動配備図

沖繩周辺図

2020年(令和2年)8月12日、読売新聞は、「読売新聞オンライン」の「『昭和史の天皇』音声アーカイブズ」で、『昭和史の天皇』の取材テープの公開を始めた。

八原博通元第32軍高級参謀の証言もある。

1967年(昭和42年)12月8日、「太平洋戦記」、古川成美著『沖縄の最後』(河出書房、290円)が刊行された。

1969年(昭和44年)12月1日、山川泰邦著『秘録 沖縄戦記』(読売新聞社、480円)が刊行された。

2006年(平成18年)10月、『秘録 沖縄戦記』(読売新聞社)の復刻版、山川泰邦著『秘録 沖縄戦記』(新星出版、本体1.905円)が刊行された。

映画劇『激動の昭和史 沖縄決戦』

1971年(昭和46年)、東宝レコードから、音楽:佐藤勝(1928年5月29日~1999年12月5日)、演奏:東宝スタジオ・オーケストラ、東宝映画『激動の昭和史・沖縄決戦』オリジナル・サウンド・トラック盤Battle of Okinawaのシングル盤(KC-1001、500円)が発売された。

1971年(昭和46年)7月17日、日比谷映画劇場で、59歳の新藤兼人(しんどう・かねと、1912年4月22日~2012年5月29日)、29歳の長坂秀佳(ながさか・しゅうけい、1941年11月3日~)脚本、47歳の岡本喜八(1924年2月17日~2005年2月19日)脚本・監督、35歳の中野昭慶(なかの・てるよし、1935年10月9日~2022年6月27日)特技監督の東宝映画『激動の昭和史 沖縄決戦』(149分)が公開された。

撮影は4月1日から6月にかけておこなわれた。

物語は調べのついた範囲ではほぼ史実に忠実だが、先行文献の引用は瞬時のわかりやすさを配慮し、必ずしも原典に忠実ではない。

1972年(昭和47年)8月15日、69歳の八原博通著『沖縄決戦:高級参謀の手記』(読売新聞社、780円)が刊行された。

同書は読売新聞の記者・松崎昭一が『昭和史の天皇』の取材過程で発掘した。

2015年(平成27年)5月25日、「中公文庫」、八原博通著『沖縄決戦:高級参謀の日記』著(中央公論新社、本体1,450円)が刊行された。

映画劇『激動の昭和史 沖縄決戦』第一部(ネタバレ)

東宝映画劇『激動の昭和史 沖縄決戦』。

小林清志(1933年1月11日~)の画面外説明。

1942年8月7日、米軍は大船団を組んでガダルカナルへ上陸してきた。太平洋における米軍反攻の火蓋である。「ガダルカナルを死守すべし」。

死闘六か月、日本軍は弾丸を使い果たし、食糧を食いつくし、飢え、傷つき、あまつさえ熱帯性マラリアとアミーバ赤痢に襲われ、そしてついに守りえなかった。

ガダルカナルを落とした米軍の反攻は奔流のごとく島伝いにやってくる。ブーゲンビル、ビスマルク群島、ニューギニア、マキン、タラワ。そして1944年7月7日、サイパン玉砕。

アメリカは日本の喉元に匕首を突きつけてきた。しかし大本営は、アメリカの作戦進路が読めなくて迷った。硫黄島を抜いて本土に直進するか、東支那海を横切って中国大陸に上陸するか。

東京市谷の大本営陸軍部参謀本部。作戦課長の43歳の服部大佐(1901年1月2日~1960年4月30日)(阿部希郎、あべ・まれお、1932年11月27日~)が作戦地図を指しながら言う。「それとも台湾か、沖縄か」。

62歳の梅津参謀総長(1882年1月4日~1949年1月8日)(東野英治郎、とうの・えいじろう、1907年9月17日~1994年9月8日)「いずれにせよ、これ以上敵を本土に近寄しちゃいかん。どんな出血、どんな犠牲を払っても、沖縄以南で食い止めてもらいたい」

「これより3か月ほど前[1944年3月22日]、大本営は南西諸島の防備を固めるため、沖縄に第32軍を置いていた。

司令官は渡辺中将である。第32軍新設の基本構想は、航空基地を確保し、洋上に敵を迎え撃たんとするものであった。沖縄をいわば巨大な航空母艦に仕立てようとするものであった。

理想的な地形を持つ伊江島に、東、中、西の飛行場。沖縄本島に、北、中、南の三か所の飛行場。

しかし軍・官・民一体となった血の滲む努力にかかわらず、7月完成予定ははかばかしく進捗しなかった。サイパン玉砕の悲報が入ったのは、そんな時である」

「米英撃滅大講演會」で沖縄首里の第32軍司令官の55歳の渡辺中将(1888年10月10日~1950年10月11日)(青野平義、1912年8月2日~1974年12月8日)が演説する。

「敵は必ずこの島にも上陸する。この期に及んで、軍民はますます一致協力して敵に当たってもらいたい」

「その時は全県民、軍と運命を共にし、玉砕の覚悟を決めてもらいたい」

「サイパン玉砕後の戦況逼迫に伴い、大本営は大わらわとなって、沖縄への兵力増強を急いだ。

1944年7月11日、北満からその第一陣の第9師団が到着。

7月18日、同じく北満から第二陣の第24師団が到着した。

8月8日、大本営は首脳部を更迭、心労のため健康を害していた渡辺中将に変えて、陸軍士官学校校長、牛島満中将を32軍司令官に任命した。南京攻略では鬼旅団長と謳われた人である」

1944年(昭和19年)8月10日、第32軍司令部に57歳の牛島司令官(1887年7月31日~1945年6月23日)(小林桂樹、こばやし・けいじゅ、1923年11月23日~ 2010年9月16日)が着任する。

49歳の参謀長・長勇(ちょう・いさむ)少将(1895年1月19日~1945年6月23日)(丹波哲郎、たんば・てつろう、1922年7月17日~2006年9月24日)、41歳の高級参謀・八原博通大佐(仲代達矢、なかだい・たつや、1932年12月13日~)が迎える。

「かくして沖縄には北支からの第62師団を最終便として、第9師団、第24師団、独立混成第44旅団、戦車隊、軍砲兵隊、海軍陸戦隊、合わせておよそ十万の兵が陣を整えた」

辻町の遊郭の前の通りで日の丸を振って兵士を歓迎する住民の中に、耳の不自由な国民学校の54歳の校長、照屋忠英(てるや・ただひで)(今福正雄、1921年4月8日~2015年5月27日)とニューギニアで負傷した散髪屋「ヒカ理髪店」の比嘉三平(ひか・さんぺい)(田中邦衛、1932年11月23日~)の息子で小学生の健坊もいる。

遊郭の女郎シーちゃん(丘ゆり子、1942年~)も兵隊に声をかける。

司令部で八原高級参謀は指揮棒で卓上の作戦地図を指し、牛島司令官と長参謀長に説明する。

「中頭に24師と軍砲兵の一部、島尻に9師と軍砲兵の主力、その中間に62師を配置、東海岸、西海岸、どの方向から敵が上陸してきても、各師団はそれぞれ第一夜は夜襲、第二夜は400門の砲でこれを叩きます」

八原高級参謀は牛島司令官に洞窟戦を提案する。「沖縄、特に南部には隆起珊瑚礁による自然洞窟が実に無数にあります。それらを有機的に利用して一大地下要塞を作るんです。珊瑚礁は石灰質ですから1トンぐらいの爆弾ではびくともしません」

「たとえばこの摩文仁ですが、ここだけでも優に一個師団を収容できる自然洞窟ありと見ております」

牛島司令官「しかし大本営はこの沖縄を航空基地として考えているようだが」

八原高級参謀「米軍サイパン上陸に際して、航空戦力の総力をあげて決戦に出たんですが、致命的な痛打を浴びて惨敗しております。私には大本営の真意がわかりません」

「サイパン玉砕を見て日本政府は沖縄に老幼婦女子の疎開を指令した」

「8月21日夜、疎開学童700名を載せた対馬丸は僚艦二隻と共に護衛艦に付き添われて、九州に向った。

翌22日夜、10時頃、機関部に故障を起こした対馬丸は僚艦二隻に遅れながら吐噶喇列島の悪石島近くにさしかかった」

散髪屋の息子の健坊も乗っている対馬丸は米海軍の潜水艦ボーフィン (USS Bowfin, SS)に撃沈される。

那覇市の沖縄県庁で沖縄県の45歳の泉知事(1898年2月11日~1984年10月21日)(浜村純、1906年2月7日~1995年6月21日)は朝、疎開などしてはいけないと主張する。

「私は前々からそう思っておったんですが、この疎開などせんでも、いや、してはいかんのではないかと。私はこの対馬丸の悲劇を二度と繰り返したくないのです。この沖縄は十万の帝国陸軍が守ってくれているのだし、それにこのような小さな島に敵が上がってくるかどうかも。それよりもまず県民は軍にいかに協力するか。老いも若きも、男も女も」

「軍は総力をあげて陣地構築に没頭していたが、それにたまりかねた大本営は、9月14日、航空参謀・釜井中佐を派遣した。釜井は飛行場づくりの名人である」

釜井航空参謀(玉川伊佐男、1922年1月11日~2004年1月1日)を迎えた32軍は陣地構築を一時放棄して、大本営の命令通り、10日間で飛行場を作る。

「10月3日、太平洋方面最高司令官ニミッツ海軍大将は統合参謀本部から1945年3月1日までに沖縄を占領せよという命令を受けた。これをアイスバーグ作戦と名づけたアメリカは虎視眈々と沖縄を狙い始めた」

「10月10日早朝、敵艦載機は大挙して沖縄に来襲。第一波240機は完成したばかりの飛行場、第二波220機は船舶、第三波140機は港湾施設を破壊、第四波130機は那覇市に集中、市街のほとんどは一瞬のうちに火となった。めぼしい建物では県庁だけが残った」

空襲のあと、廃墟となった那覇市街で、若い母親(中真千子、1936年10月12日~)と5歳の少女(山添久美)が、砲撃で瓦礫となった家屋を見つめてたたずんでいる。

急増した日本兵で賑わっていた辻町の遊郭の焼け跡では女郎のシーちゃんが立ったまま歯を磨いている。

散髪屋・比嘉三平は「軍司令部ノ散髪要員ヲ求ム。第三十二軍司令部」の貼り紙を見る。

「沖縄を突如空襲したのは、ブル[猛牛]と渾名された刺青男ハルゼイ中将[1942年11月18日から大将]の第3艦隊である。ブルは沖縄を襲った足で取って返し、ルソン飛行場を爆撃して、続いて台湾へ襲いかかった。これを捉えた海軍航空隊は戦爆連合500機で台湾へ飛んだ」

「”敵機動部隊はわが航空隊が撃滅、那覇の仇を見事に討ち果たした。市民よ安んぜよ”第三十二軍情報部」の貼り紙の前で、焼け出された母と娘、シーちゃん、散髪屋・比嘉三平が喜んでいる。

「大戦果が発表された。軍は躍り上がり、国民は狂喜した。しかしこれは誤報であった。まもなく偵察機がハルゼイ艦隊の健在を報じた。

誤報が分かった時には、大本営は既に次の手を打っていた。「敵機動部隊全滅となれば、レイテで一気に決戦が挑める」として、台湾から三個師団、上海から一個師団を急遽フィリッピンに送り込んでいたのである。

その手薄になった台湾を固めるため、今度はどこから引き抜くか」

1944年(昭和19年)11月初め、八原高級参謀は、フィリピンの服部大佐からの電報を受け取る。台湾からレイテに兵を送った穴埋めとして台湾に1師団を抽出したいので台北に来いとのことだ。第32軍は台湾軍に属している。

11月4日の夕方、八原大佐は台湾総督を兼ねる60歳の台湾軍司令官・安藤大将(1884年4月3日~1946年4月19日)(石山健二郎、1903年10月10日~1976年5月10日)が議長の台北の台湾会議に出席、本当にフィリピン方面の情勢が緊迫しているのならば第32軍そのものをフィリピンに投入してはどうかと述べる。

11月13日頃、大本営は第32軍に最精鋭師団を台湾に抽出するので、その選定を軍司令官に一任すると通達した。

第32軍は砲兵力を考慮し、やむをえず第24師団を残留させ、第9師団を抽出兵団とすると決定した。

学童が、東京大阪朝日新聞社懸賞入選歌「兵隊さんよ ありがたう」を合唱する。「今日も学校へ行けるのは兵隊さんのおかげです。お国のために、お国のために戦った兵隊さんのおかげです」。

兵隊たちの見送りの人びとの中に1か月前の10月10日に家を失った母と娘、散髪屋・比嘉三平の姿もある。

1939年(昭和14年)1月20日、コロムビアレコードから、東京大阪朝日新聞社懸賞入選歌、橋本善三郎作詞、佐々木すぐる(1892年4月16日~1966年1月13日)作曲・編曲、26歳の松原操(1911年3月28日~1984年6月19日)、飯田ふさ江、コロムビア兒童合唱團、コロムビア・オーケストラ「兵隊さんよ ありがたう」、指導:ダン道子(1904年9月16日~1990年3月7日)、コロムビア兒童合唱團、コロムビア・オーケストラ「兵隊さんよ ありがたう」のSP盤(30111)が発売された。

「12月24日、泉知事は公務で本土に向かった。しかしこの知事は再び沖縄には帰ってこなかった」

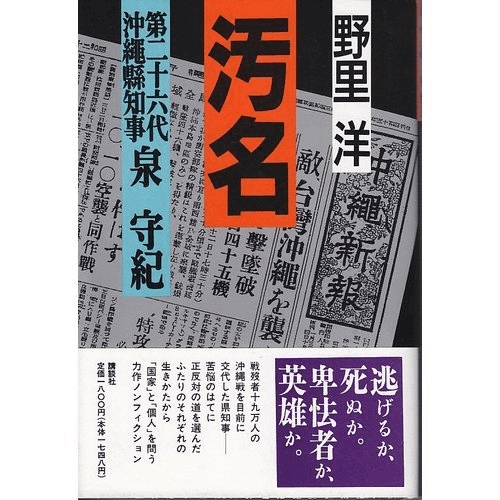

1993年(平成5年)12月16日、野里洋(のざと・よう、1942年~)著『汚名:第二十六代沖縄縣知事泉守紀(いずみ・しゅき)』(講談社、税込1,800円)が刊行された。

装幀は田村義也(たむら・よしや、1923年~2003年2月23日)だ。

空爆で破壊された「ヒカ理髪店」の比嘉三平は司令部の散髪屋として月給150円の軍属になり、2か月分の前金300円を妻に渡し、子供と一緒に疎開させようとするが、もう那覇から船は出ない。

司令部の作戦会議で八原高級参謀は卓上の地図を示しながら説明する。

「現在の手持ち兵力を十分に生かすため、島尻地区を主戦場に選びます。そのため62師を前に出し、24師と交代、独混44旅はこの知念半島へ」

そこに服部大佐から第32軍に、台湾に抽出した9師団の代わりに姫路の84師団を派遣すると通達が届く。

「しかし、翌1月23日には、早くも84師団の沖縄派遣は中止されていた」

84師団の沖縄派遣取り消しを知った服部大佐は、49歳の大本営陸軍部作戦部長・宮崎中将(1895年2月6日~ 1969年10月16日)(山内明、1921年7月11日~1993年10月29日)に抗議に行く。

宮崎陸軍部作戦部長「沖縄は本土のためにある。それを忘れるな。本土防衛が遅れている今、沖縄のために本土の戦力を割くわけにはいかん。32軍の気持ちは十分に分かるが、私は大局的な立場から中止と判断した」

1945年(昭和20年)1月10日、大阪府内務部長の43歳の島田叡(しまだ・ あきら、1901年12月25日~1945年6月26日?)(神山繁、1929年1月16日~ 2017年1月3日)は、沖縄県知事就任の打診を受け、死を覚悟しつつ受諾した。

「1月31日、島田知事は沖縄へ着任した」

島田知事「私たちの沖縄県は日本一都二府四十三県のうち、今最も前面に立っています。皆さんと一緒にしっかりやっていきたい。それにはまず、県民の疎開です」

島田は知事は県庁で幹部たちに語る。「船ではとても間に合わないので、北部山岳地帯へ老幼婦女子を疎開させましょう。北部には食糧の問題もあると思いますが。とにかくこの戦争の真っ只中になりそうなところへ、老人や子供を置いとくわけにはいきません」

前年10月10日に家を失った母と娘も集団疎開の老幼婦女子の中にいる。

「その頃、既に中学一・二年生は志願して通信兵となり、各隊に配属されていた。三年生以上は、鉄血勤皇隊を組織、連日訓練に打ち込んでいた。各中学・師範を合わせてその数1,700名。女学校の上級生たちは連日陸軍病院に通い、看護教育を受けていた。その数約500名」

「2月18日、米軍は硫黄島に上陸した。攻める米軍6万、守る日本軍、栗林中将以下1万9千」

「防衛招集が第一次、第二次と行なわれ、約2万の県民が陸軍二等兵になった。17歳から45歳までの男子である」

3月1日、釜井航空参謀の後任として、33歳の神直道(じん・なおみち、1911年8月20日~1998年9月29日)少佐(川津祐介、かわづ・ゆうすけ、1935年5月12日~2022年2月26日)が第32軍航空参謀に着任する。

「3月23日、本島東方海上約300キロの大東島守備隊から「敵艦見ユ」の打電が入った。やがて本島南部守備の独立混成44旅団から「知念半島沖に米艦隊を発見す」と電話連絡があり、続いて島尻の第24師団長からも「喜屋武岬南方に米艦隊出現、西進中」との報告があった。あくる24日は艦砲射撃の音で夜が明けた」

5か月前の前年10月10日に家を失った母と幼い娘は廃材で覆った穴に隠れているが、砲撃で廃材が崩れ、母親は瓦礫の下敷きとなって死ぬ。幼い娘は瓦礫の下から出て、廃墟をさまよい始める。

「この日から県庁は首里の壕へ引っ越した。軍司令部も首里城の大地下壕へ移動を始めた」

沖縄県庁が砲撃で爆破される。

「その夜から師範女子部と一高女298名が特殊看護婦として南風原陸軍病院に勤務することになった。翌25日、師範男子部285名は、卒業と同時に全員召集令状を受けた」

3月24日の夜、沖縄師範学校女子部(女子師範)と沖縄県立第一高等女学校(一高女)に通っていた「ひめゆり学徒隊」の女学生たちが校歌を歌いながら移動する。

本科2年の「ヨッちゃん」こと渡嘉敷良子(とかしき・よしこ)(酒井和歌子、1949年4月15日~)、沖縄師範学校女子部教諭でひめゆり学徒隊の引率教官の37歳の仲宗根政善(なかそね・せいぜん、1907年4月26日~1995年2月14日)(滝田裕介(1930年11月29日~2015年5月3日)もいる。

女子師範の愛称は「乙姫」、一高女は「白百合」だったので、乙姫の「姫」と白百合の「百合」を合わせて「ひめゆり学園」とも呼ばれた。校歌の一節の「色香ゆかしき白百合の」は一高女のことだ。

首里城の丘 霞むこなた

松風き…

3月25日、師範配属将校(園田裕久、そのだ・やすひさ、1937年4月6日~)が卒業生に言い渡す。

「本日只今より鉄血勤皇隊師範隊は、醜の御楯として、大元帥陛下の御許に馳せ参ずる。編成は、本部16名、斬込隊56名、野戦築城隊143名、千早隊22名」

情報宣伝を任務とする千早隊22名は第32軍司令部情報部勤務を命ぜられ、地下防空壕で情報部を探す。

益永大尉(橋本功、はしもと・いさお、1941年12月26日~ 2000年2月12日)が千早隊隊長だ。大尉と会えた千早隊は神航空参謀を至急探せと命じられる。

神航空参謀は、八原高級参謀と作戦を練っていた司令部の長参謀長に報告する。

神航空参謀「閣下、特攻機9機が来ました」

長参謀長「おう、来たか」

神航空参謀「武剋隊です。関東軍から台湾へ転属していく途中、ここへ寄ったんです」

八原高級参謀「今飛んでも台湾へは行きつけないぞ」

長参謀長(沖縄本島の作戦地図を指し)「叩くんだよ、目の前の敵を」

神航空参謀「転属の途中ですが」

長参謀長「突っ込ますんだよ」

神航空参謀は長参謀長の命令どおり、武剋隊の広森中尉(東野孝彦、とうの・たかひこ、1942年1月31日~2000年11月14日)に翌3月27日朝の特攻を命じる。

「命令。武剋隊は明朝5時30分離陸、嘉手納湾に遊弋する敵艦群に突入、これを必沈すべし」

「その頃、米上陸部隊は誰も気づかないうちに慶良間諸島に襲いかかっている。朝9時、渡嘉敷へ米軍上陸。第3戦隊は234高地へ進軍」

「事ここに至っては、いかんともしがたく、全住民、陛下の万歳と皇国の必勝を祈り、笑って死のうと、悲壮な決意を固めた。おのおの親族が、ひとかたまりになり、一発の手榴弾に2、30名が集まった。瞬間、手榴弾がそこここに爆発したと思うと、轟然たる不気味な音が谷間を埋め、たちまち老幼男女の肉片が四散し、阿鼻叫喚の地獄が展開された。死に損なった者は、棍棒で頭を打ち合い、カミソリでみずからの頸部を切り、鍬や刀で親しい者の頭をたたき割るなど、世にもおそろしい情景が繰り拡げられた。谷川の清水は、またたく間に血の流れと化し、寸時にして394人の生命が奪いさられた」(『沖縄:Z旗のあがらぬ最後の決戦』の引用)

3月27日、米軍は上陸作戦を決行した。

嘉手納海岸で艦砲射撃を浴びている第32軍に属した第62師団、歩兵第63旅団、独立歩兵第12大隊の45歳の賀谷與吉(かや・よきち)中佐(1899年5月20日~1945年6月10日)(高橋悦史、たかはし・えつし、1935年8月2日~1996年5月19日)は双眼鏡で海を見たのち、通信兵に言う。

「通信兵、司令部へ連絡。本島西海岸一帯は米艦艇のため海の色が見えない」

賀谷中佐は直接司令部の三宅通信参謀(佐々木勝彦、1944年12月24日~)と無線で話す。

賀谷中佐「船が七分に海が三分。分かったか。船が七分に海が三分だ。艦砲が終わったら上ってくる。三宅、念のために聞いておくがな、この上陸地点の正面には俺の隊しかいないな? ようし、分かった」

「午前8時30分、1,500余隻の艦艇から4個師団が上陸を開始した」

「米軍従軍記者アーニー・パイルはこの日の事を、「米軍はピクニックのように靴を濡らさず沖縄に上陸してきた」と書き、GIたちは「牛島は偉大なる戦術家であるか、それとも大馬鹿だ」と囁いた」

軍司令部の地下防空壕で、歩いてくる八原高級参謀に三宅通信参謀が報告する。

三宅通信参謀「北飛行場は米軍の進出が予想外に早く、守備隊はほとんど全滅に近い被害を出して後退。中飛行場は県立農林の学生隊170名が守っております」

八原高級参謀「いかん。学生隊はいかん。(後ろの長野作戦参謀(大丸二郎)に)長野、交代させろ」

長野作戦参謀「はい」

三宅通信参謀「平安山の海軍砲台は、後退の暇なく全滅。その際、北谷村出身の女子義勇隊14名自決」

自決した女子義勇隊の死体のそばを、3月24日からさまよい始めた孤児の女の子が通る。

嘉手納海岸の賀谷支隊は迫って来る戦車隊と応戦する。

分隊長の小森伍長(小川安三、1932年9月6日)に対し、弾薬を運んできた中学校三年の健児隊の古波二等兵(藤田漸)をチビと呼ぶ。

古波二等兵は自ら買って出て、賀谷隊長の見守る前で、M4中戦車(Medium Tank M4)に向かって、命がけで10キロの黄色火薬を入れた「急造爆雷」の木箱を抱えて肉薄攻撃し、戦車を爆破させる。

恐怖を必死にこらえていたチビは心配して近づいてきた小森伍長に抱き着いて嗚咽する。

沖縄を決戦場と見ている日本海軍の主力・連合艦隊の要請を受けた東京の大本営は、第32軍に北・中飛行場の敵の空海基地を制圧するよう圧力をかける。

第32軍の参謀会議で、5対1の圧倒的な戦力差を理由に、これまで準備を進めてきた持久戦しかありえないと主張する八原高級参謀は反対する。30分後、牛島司令官は長参謀長の意見を容れ、北・中飛行場の攻撃を決める。

第32軍に兵員を供給することになった小禄の沖縄方面根拠地隊司令官の54歳の大田少将(1891年4月7日~1945年6月13日)(池部良、いけべ・りょう、1918年2月11日~2010年10月8日)に中島参謀(鈴木瑞穂、1927年10月23日~2023年11月19日)が報告する、

「閣下、これで陸戦隊2,500名はすべて出払いました。残った者のほとんどが工員、現地招集の老兵、少年兵、それに若干の女子軍属です。これ以上は陸軍の要請に応えるわけにはいきません」

鹿児島県鹿屋市の第五航空艦隊司令部で、55歳の宇垣長官(1890年2月15日~1945年8月15日)(佐々木孝丸、1898年1月30日~1986年12月28日)が、整列する部下全員の前で、神奈川県横浜市の日吉キャンパスの連合艦隊長官・豊田海軍大将(1885年5月22日~1957年9月22日)からの訓示を読み上げる。

連合諸国軍の日本本土侵攻に対し、本土防衛作戦の一環である航空作戦「天号作戦」中、沖縄に来攻する連合諸国軍に対し特攻攻撃を実施した日本海軍の作戦「菊水作戦」の作戦名の「菊水」は楠木正成の旗印に由来する。

「帝国海軍は陸軍と協力、全力を挙げて沖縄島周辺の敵艦艇に対する総攻撃を決行せんとす。皇国の興廃は正に此の一挙に在り」

「わが第五航空艦隊は、特攻機のすべてを投入して、菊水作戦を行う。これはイチかバチかの大博打だが、ここで決戦しなければ、勝つ機会は二度と来ない」

「第一遊撃部隊[第二艦隊のうち、第一航空戦隊の戦艦大和と第二水雷戦隊の軽巡洋艦1隻・駆逐艦8隻からなる]ハ海上特攻隊トシテ八日黎明沖縄ニ突入ヲ目途トシ、急遽出撃ヲ準備スベシ」(4月5日に、54歳の第二艦隊司令長官・伊藤整一海軍中将(1890年7月26日~1945年4月7日)が受けた命令)

牛島司令官は大和の出撃を中止してほしいと海軍に打電させたが聞き入れられなかった。

22歳の吉田少尉(寺田農、てらだ・みのり、1942年11月7日~2024年3月14日)の独白がナレーションで引用される。「ワレ少尉トシテ「大和」ニ勤務ス。一六〇〇出航。日本海軍最後ノ出撃ナルベシ。矢ハ弦ヲ放タレタリ」

「交代シテ哨戒直ニ立ツ。警戒航行中最モ重要ナル当直ナリ。新参ノ学徒兵トシテ、此ノ身ノ幸運ヲ思フ。本作戦ノ大綱次ノ如シ。 先ズ全艦突進、身ヲモツテ米海空勢力ヲ吸収シ特攻奏効ノ途ヲ開ク。更ニ命脈アラバ、タダ挺身、敵ノ真只中ニノシ上ゲ、全員火トナリ風トナリ、全弾打尽スベシ。モシナホ余力アラバ、モトヨリ一躍シテ陸兵トナリ、干戈ヲ交ヘン」(『戦艦大和の最期』の引用)

第32軍の総攻撃の配置が完了したところに三宅通信参謀が長参謀長に報告する。

三宅通信参謀「閣下、空母3隻、輸送船50の米船団が南方150キロをこちらへ向かってます」

八原高級参謀「何!」

長参謀長(八原高級参謀に)「総攻撃の時間にぶつかるな。背後にでも上陸されたら万事休す。(背後の三宅通信参謀に)中止、明日の総攻撃は中止!」

2016年(平成28年)7月29日公開の56歳の庵野秀明(あんの・ひであき、1960年5月22日~)脚本の特撮映画劇『シン・ゴジラ』(119分)の65歳の内閣総理大臣・大河内清次(おおこうち・きよつぐ)(大杉漣、おおすぎ・れん、1951年9月27日~2018年2月21日)は、東京湾から多摩川を遡上し、蒲田に上陸した未知の巨大生物が街を破壊しながら北進する事態に、品川駅上空に展開した自衛隊のヘリ部隊に戦後初と攻撃実施を命じたが、逃げ遅れた住民が射程圏内にいるとの報告を受け、「中止だ、攻撃中止!」と言う。

「我ラガ命スデニ且夕ニ迫ル――何ノ故ノ死カ 何ヲアガナヒ、如何ニ報イラルベキ死カ。兵学校出身ノ中、少尉ハ口ヲ揃ヘテ言フ。「国ノタメ君ノタメニ死ス。ソレデイイヂヤナイカ。ソレ以上ノ何ガ必要ナノダ。学徒出身士官、色ヲナシテ反問ス。「君国ノタメニ散ル。ソレハ分カル。ダガ、一体ソレハ、ドウイウコトトツナガツテイルノダ。俺ノ死、俺ノ生命、マタ日本全体ノ敗北、ソレヲ更ニ一般的ナ、普遍的ナ、何カ価値トイウヤウナモノニ結ビツケタイノダ。ソレハ理屈ダ。無用ナ、ムシロ有害ナ屁理屈ダ。貴様ハ特攻隊ノ菊水ノ「マーク」ヲ胸ニ附ケテ、天皇陛下万歳ト死ネテ、ソレデ嬉シクハナイノカ。「ソレダケヂヤ嫌ダ。モツト、何カガ必要ナノダ」」

俺の言葉に泣いた奴が一人

俺を恨んでいる奴が一人

本当に俺を忘れないでいてくれる奴が一人

俺が死んだら白いくちなしの花を飾つてくれる奴が一人

みんな併せてたつた一人

(戦没学生・宅嶋徳光(たくしま・のりみつ、1921年~1945年4月9日)の手記『くちなしの花』の1944年(昭和19年)6月30日付けの日記の最後に書かれた詩)

猛攻撃を受けて孤立している賀谷支隊が退避した壕の奥の人骨のそばに、3月24日からさまよい始めた孤児の女の子が無表情で座り、飛び込んだ古波二等兵の鉄兜を叩く。古波二等兵は少女の頬を突っつく。

4月3日、台湾第十方面軍・安藤大将「こりゃあ陣地を出るのは容易じゃないだろう。この際、32軍に踏ん切りをつけてやったらどうだ? 参謀長、電報を打ってやれ」

第32軍に、4月8日夜の攻勢を求める電報が届き、牛島司令官も8日夜の総攻撃の計画を立てるよう参謀に要請する。

「一二二〇、対空用電探、大編隊ラシキモノ三目標ヲ探知ス。対空戦闘迫ル。折シモ小雨霧ノ如ク洋上ニ立チコメ、視界ノ不良ココニ極マル。カクテ米機ノ発見ハ、恐ラク同時ニ襲撃ノ開始トナラン。雲ノ切レ間ヨリ大編隊現ル。大キク右ニ旋回。「敵機ハ百機以上、突ツ込ンデクル」叫ブハ航海長。艦長下命「射撃始メ」」

第32軍の参謀会議の八原高級参謀「午後2時ごろ、牧港沖合に約百隻の船団が現われました。ちょうど62師団の左脇腹の方向です。これに万一上陸されますと、総攻撃の成功はおぼつかないばかりでなく、わが軍は決定的な打撃を受けるでしょう」

悔しがる長参謀長は総攻撃中止を牛島司令官に頼みに行く。

「第二波モ再ビ百機以上。マサニ天空、四周ヨリ閃々迫リ来ル火ノ「槍ブスマ」ナリ。第二波去ルヤ踵ヲ接シテ第三波来襲。左正横ヨリ百数十機、驟雨ノ去来セル如シ。魚雷命中、スベテ左舷ニ五本。第四波左前方ヨリ飛来ス。百機以上。魚雷数本、左舷各部ヲ抉ル。直撃弾十数発、後檣オヨビ後甲板、防御能力寸断サレ艦一体ノ抵抗不能トナル。第五波、前方ヨリ急襲、百機以上。第六、第七、第八波相次ヒデ来襲ス。巨艦ココニ進退ヲ失ハントスルカ。傾斜急増。不沈ノ巨艦今ヤ水面ヲノタウチ廻ル絶好ノ爆撃目標タルノミ」

吉田少佐の独白「オ前、死ニ瀕シタル者ヨ、ソノ生涯ヲ賭ケテ果セシモノ何ゾ、アラバ示セ。アラバ唱ヘヨ。今ニシテ、己レニ誇ルベキ、何モノノナキヤ。ワガ一生ハ短シ。ワレ、余リニ幼シ。許セ。胸ヲ衝クナ。抉ルナ。死ニユクワガ惨メサハ、ミズカラ最モヨク知ル」

4月7日、沖縄へ海上特攻隊として向かった戦艦大和が、米軍艦載機約300機に攻撃され沈没した。

4月、米軍の第420砲兵大隊が3月31日に155ミリ砲24門を据えつけた無人島「神山島」から、首里城の守礼門が米軍に砲撃された。

4月8日の夜、真玉橋の船舶工兵第26連隊が神山島に斬込をかけることになった。

斬込隊長・西岡少尉(樋浦勉、ひうら・べん、1943年1月25日~)(船舶工兵隊長(小瀬格、おせ・いたる、1931年1月21日~1995年8月30日)に)「ダメでした」

船舶工兵隊長「なにい、ダメ?」

西岡少尉「出発間際に激しく撃ち込まれて、3名戦死。決行できませでした」

船舶工兵隊長「馬鹿野郎! いったん出て行っておめおめ帰ってくるやつがあるか! 司令部にはもう、今夜決行と報告してあるんだぞ! 行け!」

西岡少尉「はいっ!」

船舶工兵隊長「今度帰ってきたら叩っ切るぞ!」

斬込隊の乗るクリ舟に乗った西岡少尉(曹長(鈴木治夫、すずき・はるお、1926年10月4日~)に拳銃を差し出し)「俺を撃ってくれ」

曹長「隊長、自分らはもう隊に戻れんでしょう。どうせ戻れんなら、どうせ死ぬんなら、行った方がいい。神山島で死にましょう」

曹長は西岡少尉に拳銃を返す。

斬込隊はクリ舟で神山島の米軍の重砲陣地に斬込をかける。神山島に上陸した西岡少尉はなぜか、重砲破壊前に信号弾を打ち上げ、敵に上陸を知られてしまう。

敵の激しい銃撃に続いて、斬込隊が斬込み、白兵戦が始まる。

第32軍司令部の牛島司令官(八原高級参謀に)「62師団の前線陣地はどうかね?」

八原高級参謀(卓上の作戦地図を示し)「この首里を仮にゴールラインとします」

牛島司令官「ハハハ、ラグビーだね」

八原高級参謀「フォワードに当たる線、牧港から嘉数、西原、宇栄原、棚原の高地、それから東海岸の和宇慶に連なる陣地で激戦中ですが、62師団は強いです。ベテランらしくよく持ちこたえてくれています」

長参謀長(卓上の作戦地図に立てたマッチ箱を示し)「問題はこの嘉数だ。ラグビーで言やあゴールだ。これを取られると、この首里が危ない」

神風特別攻撃機に乗る若者。

「熱き血を 捧ぐる者の 大いなる胸を叩けよ

満月を 盃に砕きて 暫しただ酔いて勢へよ

吾等征く 沖縄の空 君もまたこれに続け」

(在学中の1943年(昭和18年)9月に第13期海軍飛行専修予備学生として三重または土浦の両海軍航空隊に入隊して亡くなった神風特別攻撃隊の青年たちを中心とする遺稿集、1952年(昭和27年)6月発行、白鷗遺族会編『雲ながるる果てに:戰歿飛行予備学生の手記』(日本出版協同)より、5月1日の神風特別攻撃隊第五筑波隊隊長の23歳の西田高光中尉の日記より、1942年(昭和17年)11月発行、「大東亞戰爭詩集」第1輯、大木惇夫(おおき・ あつお、1895年4月18日~ 1977年7月19日)『海原にありて歌へる』(アジヤラヤ出版部)の「戰友別盃の歌」をもじった「訣別の歌」)

ナレーター「米軍は動揺の兆しありて、戦機は正に七分三分の兼合にあり」(豊田連合艦隊司令長官の言葉)

長参謀長「海軍はやっとるんじゃ。必殺の特攻をかけとるじゃないか。俺たちもやろう。必殺の夜襲をかけようじゃないか」

八原高級参謀「現状では夜襲は無理です。彼我の戦線が常に浮動してますから組織的な夜襲はかけられません」

長参謀長「浮動しているから今だと言うんだ。62師と24師を並列して今夜夜襲をかけろ」

「この日の夜襲で二個大隊が全滅した」。

艦砲砲撃を受けている島尻郡南風原壕の沖縄陸軍病院で、比嘉(ひが)主任軍医(加山雄三、1937年4月11日~)、25歳の上原婦長(1919年10月20日~1945年6月20日)(大空眞弓、1940年3月10日~)らが負傷兵の手当てをする。

看護婦志願に来た、辻町遊郭の女郎シーちゃんは両手に荷物を抱え、うろたえながら狭い通路を歩き回る。

突然、平川軍医見習士官(亀谷雅彦)の「換気始め!」の掛け声と共に、防空壕内の多数の収容者の吐く炭酸ガス(二酸化炭素)抜きをするため、「ひめゆり学徒隊」の女学生たちが布を規則的に振りながら、一斉に校歌を歌い始める。

首里城の丘 霞むこなた

松風清き大道に

そひて甍の棟高し

これぞ我等が学びの舎

友よいとしの我友よ

色香ゆかしき白百合の

心の花と咲き出でし

世に香ぐはしく馨るらむ

シーちゃんは冷徹な目軍医大尉(岸田森、きしだ・しん、1939年10月17日~1982年12月28日)に命じられ、軍医が糸鋸で切断する兵士の片脚を押さえるが、麻酔もない脚の切断の様子を見て失神する。

「私は今度は「アンデルセン」のおとぎの国へ行って、そこの王子様になります。そして小鳥や花や木々と語ります。大日本帝国よ、永遠に栄えんことを」(『雲ながるる果てに』より、神風特攻第七御楯隊第二次流星隊隊長の25歳の林憲正中尉の7月31日の日記)

1945年(昭和20年)4月25日から5月6日まで、米軍は浦添市前田高地を攻め、制圧した。

2006年(平成18年)6月23日、81歳の外間守善(ほかま・しゅぜん、1924年12月6日~2012年11月20日)著『私の沖縄戦記:前田高地・六十年目の証言』(角川学芸出版発行、角川書店発売、本体1,500円)が刊行された。

2012年(平成24年)4月25日、「角川ソフィア文庫」、外間守善著『私の沖縄戦記:前田高地・六十年目の証言』(角川学芸出版発行、角川グループパブリッシング発売、本体667円)が刊行された。

カバーデザインは芦澤泰偉(あしざわ・たいい、1948年~)だ。

2016年(平成28年)11月3日、オストゥラリアで、前田高地攻略に参加した26歳の衛生兵デズムンド・タマス・ドス (Desmond Thomas Doss、1919年2月7日~2006年3月23日)を描く、59歳のメル・ギブスン(Mel Gibson、1956年1月3日~)監督、32歳のアンドゥリュー・ガーフィールドゥ(Andrew Garfield、1983年8月20日~)主演の映画劇『弓鋸尾根』Hacksaw Ridge(139分)が公開された。

「弓鋸尾根(Hacksaw Ridge)」は米軍による前田高地の呼称だ。

撮影は2015年(平成27年)9月5日にオストゥラリアで始まった。

2017年(平成29年)6月24日、映画劇『ハクソー・リッジ』Hacksaw Ridgeの齋藤敦子訳の日本語字幕スーパー版が公開された。

1945年(昭和20年)4月29日の天長節(44歳の天皇誕生日)の第32軍の幕僚会議。

長参謀長「八原君、君はこの沖縄において、ただの一度も総攻撃をかけることなく、もし敗れるようなことがあったら、陛下に対して何とお詫びをするんだ。いや、日本に何と詫びるんだ」

八原高級参謀「誰にも詫びません。その必要はありません。われわれは万全を尽くしております」

長参謀長「戦争は積極的に、能動的に、死中に活を求める。それが勝利につながるんだ。勝利につながる間は徹底的に努力をすべきである」

その後、一人になっていた八原高級参謀長は長参謀長に「頼む、一緒に死んでくれ」と言われ、総攻撃に同意する。

小禄の沖縄方面根拠地隊。

中島参謀(大田司令官に向かって書類を読み上げ)「「主力をもって陸軍部隊と一体となり」。無茶だ! 総攻撃に参加しろと言われても無理です。小銃は5人に1丁、手榴弾は1人2、3個。円匙(日本陸軍におけるスコップの呼称。歩兵が接近戦の武器とした)すら1丁もないんです。これでは」

別の参謀「32軍より連絡! 4個大隊を可及的速やかに派遣されたし!」

中島参謀「何!」

大田司令官「私が行こう」

中島参謀「はっ?」

大田司令官「現地召集の人たちを4個大隊に編成してくれないか」

軍属の水売りの男(堺左千夫、1925年9月8日~1998年3月11日)と並んで話しながら、立木に立小便をしている散髪屋・比嘉三平に顔見知りのブリキ屋のせがれで16歳の国場少年(渡辺隆司)が話しかける。5月4日の総攻撃で斬込を命じられたので、遺骨受領者になってほしと言う。

司令部で作戦立案中の益永大尉(島田知事に)「5月4日の総攻撃を控えておりますので、特にお願いしたいんですが、最近、非戦闘員の中に利敵行為をする者がいて困っています。どうかそんな非国民は出さないように注意していただきたい」

島田知事「私は県民の中にそんな人はいないと信じています」

坂口次級副官(長谷川弘、1928年1月3日~)「いや、スパイは確かにいます。軍用電話線を切断したり、戦争をやめろと扇動して歩いたり、確かにいます。

校長を務めていた国民学校が焼かれたので、丘を登ってきた、耳の遠い照屋忠英が軍の陣地で休ませてほしいと言うが、坂口次級副官は追い返しただけでなく、その直後に米軍の攻撃を受けたために、スパイと決めつけ、射殺する。

ところが照屋が抱えていた白布に包まれていたのは各国民学校に下賜された、当時44歳の天皇陛下(1901年4月29日~1989年1月7日)の御真影だった。照屋忠英は非国民のスパイどころか模範的な皇民だった。

5月4日、総攻撃が開始され、200門の砲撃で前線は爆炎に包まれる。

八原高級参謀(カンパンをかじりながら、双眼鏡で観戦し、外間(ほかま)曹長(阿知波信介、あちは・しんすけ、1940年3月21日~2007年5月4日)にカンパンを渡し)「外間、この総攻撃をどう思う?」

外間曹長「はあ、自分には」

八原高級参謀「成功だ。勝っている」

外間曹長「そうですか」

八原高級参謀「200門の砲撃が攻守所を変えている。しかし、この後が問題だな」

第24師団の24歳の大隊長・伊東孝一大尉(1920年~2020年2月19日)(井川比佐志、いがわ・ひさし、1936年11月17日~)指揮の歩兵第12聯隊第1大隊は、棚原(たなばる)の一五四・九高地を奪取した。

伊東大隊長は第2中隊の中隊長・大山昇一大尉戦死の報告を受け、第2中隊を独立機関銃第17大隊第3中隊の倉田中尉の指揮下に入らせる。

2015年(平成27年)4月30日発行、「WW SELECTION」、笹幸恵(ささ・ゆきえ、1974年~)著『沖縄戦:二十四歳の大隊長:陸軍大尉 伊東孝一の戦い』(学研パブリッシング、本体1,800円)が刊行された。

5月5日、総攻撃2日目。激しい白兵戦が展開する、煙に包まれた高地を双眼鏡で観戦する八原高級参謀がつぶやく。「わからん。あの煙の下で、一体何が起こっているのか」

第一部が終わり、休憩を挟んで第二部が始まる。

映画劇『激動の昭和史 沖縄決戦』第二部(ネタバレ)

|棚原《たなばる》の一五四・九高地での激しい砲撃戦が終わったあとの戦場を見て回る伊東大隊長は重傷で動けない部下たちに自決用の手榴弾を配る。退却する伊東大隊長の背後で爆発が起きる。

第62師団野戦病院で頭に包帯を巻いて全裸で立つ脳症の兵(鈴木和夫、1937年1月18日~?)が叫ぶ。「諸子はこの沖縄において実によく戦ってくれました。司令官として誠に感謝に堪えません」

5月5日、南風原壕の沖縄陸軍病院で負傷兵の治療に当たっていた比嘉(ひが)主任軍医、上原婦長は、駆け込んできた衛生兵から「第9壕にロケット弾が落ちました。生徒と患者が生き埋めです!」と聞き、砲撃の中、第9壕に駆けつけるが、掘り出された生徒はすでに死んでいた。

壕の外で左脚に大怪我を負った渡嘉敷良子は、引率教官の仲宗根政善らにより、目黒軍医大尉のいる壕に運び込まれる。

看護婦のシーちゃんは糸鋸での脚の切断にすっかり慣れ、目軍医大尉が切断した兵士の左脚を抱え「この大根、重いわあ」と冗談を言うほど、動じなくなっている。

渡嘉敷良子は「イヤー、脚切るのイヤー、お嫁に行けなくなっちゃう」と泣き叫びながら、目軍医大尉に左脚を切断されようとしている。

第32軍司令部の壕を出る神航空参謀が八原高級参謀に言う。「大本営に航空部隊の協力を要請に行くのです。司令官閣下の許可をいただきました」

夜、防衛召集された糸満の漁師6名の漕ぐクリ舟に乗った神航空参謀が糸満の名城海岸から決死の沖縄脱出を決行する。

53歳の沖縄師範学校校長・野田貞雄校長(1892年1月12日~1945年6月21日)(天本英世、あまもと・ひでよ、1926年1月2日~2003年3月23日)は地下防空壕で、攻撃に参加する、軍帽に鉢巻を巻いた鉄血勤皇隊の教え子たちと別れの挨拶をする。

大本営の会議で、54歳の河辺参謀次長(1890年9月25日~1960年6月25日)(北竜二、1905年1月1日~1972年4月16日)は進言する。

「32軍はもう組織的な兵の運用はできません。この際大本営は、沖縄に見切りをつけ、本土作戦に徹底した方がよいと思います」

5月22日、第32軍の八原高級参謀が牛島司令官と長参謀長に進言する。

八原高級参謀「ですから32軍は一日でも長く敵をこの沖縄に釘付けにしなければならんのです」

長参謀長「わかっておる。わしはこの首里が死に場所だと思っておる」

八原高級参謀「わたくしも今まで漠然とここが最後の拠点だと考えていました。しかし、ここは最後の拠点ではなく、第一線の一陣地であることに気がついてハッとしたんです。南へ下がって陣容を建て直せば、32軍はまだまだ戦えます」

長参謀長「腹を割って話そう。わしは、この穴倉に飽きた。八原、まだ死んではいかんか?」

八原高級参謀「死んでしまったら勝てるチャンスが無くなります」

牛島司令官「私は八原君に同意だ。参謀長、最後の一人まで、この沖縄に一尺一寸の土地がある限り、戦いを続けましょう。それが32軍の使命だと思います」

「大本営は本土決戦へのほぞを固めた。沖縄へはこれ以上力を注ぎこむことを止めよう。義烈空挺隊はいわばそれのピリオドであった。しかし大本営の大方針の変更はなぜか沖縄軍には知らされていなかった」

第32軍の参謀会議で壁の作戦地図を示しながら八原高級参謀が作戦の説明をする。「摩文仁を軍司令部とし、八重瀬岳、与座岳を正面の拠点として戦いたい」

そこに島田知事が現われ、首里の日本軍防衛を信じて、南の島尻地区に逃げた30万人の県民がいるが、もう北に疎開する道はないので、助けてほしいと願い出るが、長参謀長は軍の方針は変えられないと言う。

頭部と右腕に包帯を巻いた第62師団参謀長・上野貞臣大佐(中谷一郎、1930年10月15日 ~2004年4月1日)は師団長を代弁し、重傷の戦友を置き去りにして司令部を移動することに反対し、首里での玉砕を希望する。

5月24日、飛行場に強行着陸をして敵陣を撹乱する特別攻撃隊「義烈空挺隊」により日本軍最期の空挺作戦がおこなわれた。

輸送には26歳の諏訪部忠一(すわべ・ちゅういち)大尉(当銀長太郎、1941年11月28日~)指揮の独立第三飛行隊32名が、12機の九七式重爆撃機で九州の健軍飛行場を発ち、北飛行場に4機、中飛行場に2機が突入した。

諏訪部大尉が副操縦士の1番機には、指揮官、義烈空挺隊隊長の奥山道郎大尉(1919年~1945年5月24日)(草野大悟、1939年9月7日~1991年2月27日)が搭乗した。未成年の少年兵(木村豊幸、1948年1月31日~2019年4月3日)もいる。

諏訪部大尉「奥山さん、行くよ。しっかりつかまってて下さいよ」

奥山大尉「ふんわり頼みますよ、諏訪部さん。ふんわりとな」

「一機はあっと言う間に滑走路に胴体着陸。たちまち機内から八、九人の完全武装した軍人が飛び出し、八方に突進したと見ると、滑走路沿いに並んでいた米軍機に片っ端から手榴弾を投げつけた。攻撃機、輸送機など(…)さらに重爆、戦闘機、攻撃機など、29機が撃破された。7万ガロンのガソリンが入ったドラム缶600本が爆発、炎上した。北飛行場はこのため、25日午前8時までは使用できなかった」

南風原の陸軍病院の比嘉主任軍医が地下壕で上原婦長ら関係者に説明する。

「司令部移動に伴い、当陸軍病院も南に下がることになった。医療品は各自持てるだけ持って運ぶ。独歩患者は連れていくが、重傷患者は壕に残す」

1945年(昭和20年)5月27日、大雨の中、首里の司令部と陸軍病院の移動が始まる。首里を撤退し重症患者に青酸カリを混入した牛乳が配られ、自決の強制がおこなわれる。

雨の中、移動する兵士に混じって、負傷して歩けない独立混成第44旅団第2歩兵隊独立機関銃隊の大森軍曹(山本廉、1930年5月12日~2003年6月17日)が泥の中を這い進みながら「俺も連れていってくれ」と呻く。

仲宗根先生が駆けつけ、左脚を切断し、陸軍病院の地下壕に寝ている渡嘉敷良子を連れ出そうとするが、彼女は痛みに苦しみ続ける。

仲宗根先生は外で助けてくれる兵士がいないか呼びかけるが、誰も聞いてくれない。

仲宗根先生は渡嘉敷良子に「あとできっと迎えに来るから」と約束して、置き去りにする。

大雨の中、泥の中を這う大森軍曹は、黙々と行進する兵士隊に呼びかける。「おおい、俺は独立機関銃の大森軍曹だ。誰か俺の原隊を知らんか。奴らに会ったら言ってくれ。大森が泥土の中で這いずり回っていたとな」。

大森は独り言を言う。「こうなりゃ俺は絶対死なねえよ。見殺しにされてくたばる俺じゃねえや。死ぬもんか」。

散髪屋・比嘉三平も自分の意思で、第32軍に同行する。

牛島司令官と防護の千早隊が爆撃の合間に地下壕を出たのと入れ違いに、陸軍病院にいた第62師団の負傷兵の中村曹長(大木正司(1936年9月27日~2009年11月20日)たちは、病院の劣悪な環境を避け、爆破寸前の司令部の地下壕に移動してくる。

そこに義烈空挺隊の1番機に搭乗していた東京生まれの少年兵が「一緒に死なして下さい」と現われるが、中村曹長は少年兵を平手打ちし、沖縄本島南端の喜屋武まで「這ってでも行きな」と言い、地図を破いて渡す。

壕を出た中村曹長らは対戦車砲で最後まで米軍の戦車に抵抗するが、砲撃で死ぬ。

島尻郡八重瀬町の仲宗根先生の引率するひめゆり学徒隊の近くの草むらを3月24日からさまよい始めた孤児の女の子が通る。

仲宗根先生の引率するひめゆり学徒隊は、上原婦長や比嘉主任軍医やほかの学徒隊のいる第一外科の荒れ果てた宿舎にたどり着く。

八原高級参謀は新たな司令部のある島尻郡摩文仁の自然洞窟にたどり着き、外間曹長に迎えられる。

八原高級参謀「敵はどこまで来た?」

外間曹長「那覇と首里に侵入、南下を始めました」

八原高級参謀「わが方の配備は? どうした?」

外間曹長「約3万しか撤退できなかったようです」

八原高級参謀「何?」

外間曹長「各連隊とも今や実力は一個中隊以下です。二割に足りません。それに小禄の海軍部隊が連絡ミスで、勝手にこの真栄平まで下がっております。これじゃあ左翼が脆くなります」

5月28日、非戦闘員と共に洞窟内にいる海軍沖縄方面根拠地隊の大田司令官に中島参謀が報告する。

中島参謀「閣下、司令部より小禄に復帰せよと言ってきました。陸軍は海軍を撤退作戦の盾にしようという腹です」

大田司令官「小禄に引き返そう。こちらにも手落ちがあった」

中島参謀「しかし、陣地も砲もすべて破壊してきました」

大田司令官「破壊されたものは取り返しがつく」

中島参謀「は?」

大田司令官「心さえ破壊されなければ、取り返しはつくはずだ。海軍には海軍の心がある。それにね、私は非戦闘員の側で戦いたくないんだ」

雨の中、海軍沖縄方面根拠地隊は小禄に戻る。

「沖縄県民ノ実情ニ関シテハ県知事ヨリ報告セラルベキモ県ニハ既ニ通信力ナク第三二軍司令部又通信ノ余力ナシト認メラルニ付本職県知事ノ依頼ヲ受ケタルニ非ザレド現状ヲ看過スルニ忍ビズ之ニ代ツテ緊急御通知申上グ」(大田実少将の自決する直前の1945年6月6日午後8時16分に海軍次官宛てに発信した電報最後の電文」)

大田司令官が遺すつもりだった女子軍属たちも大田についてくる。

「沖縄島ニ敵攻略ヲ開始以来陸海軍共防衛戦闘ニ専念シ県民ニ関シテハ殆ド顧ミルニ暇ナカリキ。然レドモ県民ハ青壮年ノ全部ヲ防衛召集ニ捧ゲ残ル老幼婦女子ノミガ相次グ砲爆撃ニ家ト財産ノ全部ヲ焼却セラレ僅ニ身ヲ以テ軍ノ作戦ニ差支ナキ場所ノ小サキ防空壕ニ避難、尚砲爆下を彷徨ヒ、風雨ニ曝サレツツ乏シキ生活ニ甘ンジアリタリ」

「而モ若キ婦人ハ卒先軍ニ身ヲ捧ゲ看護婦炊事婦ハ元ヨリ砲弾運ビ挺身切込隊ニスラ申出ルモノアリ」

「然ルニ彼ラノ献身報ヒラレズ本戦闘モ末期ヲ迎ヘ沖縄島ハヤガテ山野形改マリ一木一草焦土ト化セン」

「沖縄県民斯ク戦ヘリ。県民ニ対シ後世特別ノ御高配ヲ賜ランコトヲ」

6月13日、大田司令官は壕内で拳銃で自決した。

1989年(平成元年)6月13日、大田英雄(1934年~2005年)著『父は沖縄で死んだ:沖縄海軍部隊司令官とその息子の歩いた道』(高文研、税込1,200円)が刊行された。

1994年(平成6年)3月25日、田村洋三(1931年~)著『沖縄県民斯ク戦ヘリ : 大田實海軍中将一家の昭和史』(講談社、本体2,500円)が刊行された。

1997年(平成9年)7月14日、「講談社文庫」、田村洋三著『沖縄県民斯ク戦ヘリ : 大田實海軍中将一家の昭和史』(講談社、本体781円)が刊行された。

2007年(平成19年)7月1日、「光人社NF文庫」、田村洋三著『沖縄県民斯ク戦ヘリ:大田實海軍中将一家の昭和史』(光人社、本体981円)が刊行された。

米須の洞窟に避難している民間人を追い出そうと、軍刀を持つ将校(在日朝鮮人の永山一夫(1935年1月28日~1971年10月22日)に二人の息子を連れて、新潟港から万景峰号で北朝鮮に渡って以降消息不明))が「地方人(軍隊用語で民間人のこと)はこの壕から出ろ。軍の命令だ。出ろ!」と怒鳴る。

若い女(大谷直子、1950年4月3日~)が立ち上がって反論する。

「私たちは出ていきません。ここは私たちの壕です。あなた帝国軍人でしょ。アメリカと戦う軍人でしょ? どうして壕から壕に逃げ回るの? どうして私たちを追い出すの? どうして隠れていたいの?」

3月24日からさまよい始めた孤児の女の子が、岩場を這って進む独立混成第44旅団第2歩兵隊独立機関銃隊の大森軍曹を追い越して歩いて行く。

「特攻艇第3戦隊は粘りに粘ってまだ戦い続けていた」

渡嘉敷島の陸軍海上挺進戦隊、第3戦隊の隊長(久野征四郎、くの・せいしろう、1940年4月18日~)の指揮する陣地に向って白旗を掲げた本島の鉄血勤皇隊の中学生が近づいてくる。双眼鏡で、少年の背後にジープに乗って来た米兵を見た隊長は少年をスパイと思いこみ、射殺する。撃たれた少年は「違います」と言いながら息絶える。

「ベテラン賀谷支隊はついに総員5名になっていた」

6月10日、戦闘の銃撃を浴びながら、賀谷中佐は不敵な笑みを浮かべ、煙草を一服したあと、水筒の水を末期の杯代わりに残る四名に回し飲みさせ、軍刀を抜き、突撃する。部隊は全滅する。

司令部の洞窟の中で上半身裸で寝ている長参謀長は幼少時の実母に折檻されている悪夢を見て、うなされ「お母さん、痛い、痛い、痛い!」と寝言を言う。

島田知事が削り節を削っていた牛島司令官を訪れる。

「これから国頭の方へ行きたいと思いますので、お別れに参りました」

神航空参謀は大本営の河辺参謀次長の自宅を訪ねている。

神航空参謀「お願いします」

河辺参謀次長「この期に及んで、航空機の出撃要請とは何事だ」

神航空参謀「32軍は玉砕寸前であります」

河辺参謀次長「玉砕もやむを得ん。沖縄は本土決戦の先駆けになってもらう」

神航空参謀「しかし沖縄は…」

河辺参謀次長「沖縄戦においては許すべからざる欠陥が二つあった。ひとつは第9師団の抽出。これは大本営の責任だ。それからもうひとつ、32軍の航空作戦軽視の思想。司令部の作戦思想の誤りである」

司令部の洞窟の中で、八原高級参謀が牛島司令官の最後の軍命令を読み上げる。

「全軍将兵ノ三ケ月ニワタル勇戦敢闘ニヨリ遺憾ナク軍ノ任務ヲ遂行シ得タルハ同慶ノ至リナリ。然レドモ今ヤ刀折レ矢尽キ軍ノ運命ハ旦夕ニ迫ル。既ニ部隊間ノ通信連絡ハ杜絶セントシ軍司令官ノ指揮ハ至難トナレリ。爾今各部隊ハ各局地ニオケル生存中ノ上級者之ヲ指揮シ最後迄敢闘シ悠久ノ大義ニ生クベシ」

6月18日、軍の命令で学徒動員は解散となる。

ひめゆり学徒隊の引率者・玉代勢秀文(たまよせ・しゅうぶん)教諭(佐原健二、1932年5月14日~)はひめゆり学徒隊と引率者に告げる。

「生徒・職員はこれで解散します。軍と行動を共にしようと思う者があれば自由意志に任せます。この際、何がよいか、どうしたらよいか、私には分からないのです」。

第二外科の目軍医大尉はいつものように洞窟の出入り口前に座ったまま、看護婦たちに告げる。「各々思い通りに行け。第二外科は只今解散する」。

野田校長は千早隊の少年たちに「生きるんだ。自分のために。生きるんだ。沖縄のために。生きるんだ」と言う。

千早隊の少年の一人が「軍は死ねと言いました。日本のために死ねと言いました。僕たちも本当にそう思ってたんですよ」と言う。

6月18日、薬丸情報参謀(睦五郎、むつみ・ごろう、1934年9月11日~2021年6月5日)は八原高級参謀に言う。「こうなった以上、各参謀は米軍占領地区に潜入してゲリラ戦をやるべきじゃないですか。参謀は指揮官じゃない。ここで死ぬ必要はないと思います」

「牛島中将は参謀たちそれぞれに任務を与え、司令部から脱出させることにした」

6月18日、第32軍の各参謀は民間人の服を着て変装し、鉄血勤皇隊の少年たちを随行させ、それぞれの任務に向かう。八原高級参謀だけが壕に残る。

外間曹長らは夜、海岸線を移動中、薬丸情報参謀らは丘を登る途中、長野作戦参謀(大丸二郎)らは森の中で狙撃されるが、長野作戦参謀は逃げのびる。

6月18日、58歳の米軍最高指揮官、第10軍司令官サイムン・B・バックナー・ジュニア中将(Simon B. Buckner, Jr.、1886年7月18日~1945年6月18日)も進撃状況を視察中、砲撃により戦死した。

6月18日、真栄里(まえざと)の戦線で狙撃されて倒れている日本兵は最後の力をふりしぼって小銃を手にし、ジープで進撃状況を視察に来た米海兵隊第22連隊の46歳のヘロルドゥ・C・ロバーツ大佐(Harold C. Roberts、1898年10月1日~1945年6月18日)を撃つ。

目軍医大尉は、看護婦たちの前で、自決用の青酸カリを、いつも飲んでいるウイスキーの小瓶に入れ、「弱虫」と罵るシーちゃんに微笑みかけながら飲む。

6月19日、洞窟の中で、ひめゆり学徒隊は、仲宗根先生の指揮で玉代勢教諭と一緒に、太田博陸軍少尉作詞、音楽教師の東風平恵位(こちんだ・けいい)作曲の1945年(昭和20年)3月の卒業式で歌うはずだった卒業歌「別れの曲(うた)」を合唱する。

目に親し 相思樹並木

行き帰り 去り難けれど

夢の如 疾き年月の

行きにけむ 後ぞくやしき

学舎の…

米兵が稚拙な日本語で投降を呼びかけ、投降しなければ爆弾を投げると警告する。洞窟は毒ガス弾攻撃を受ける(実際には毒ガス弾は使用されず黄燐手榴弾攻撃だった)。

洞窟内にいた父を亡くした7歳ぐらいの少女(山添三千代、1963年11月16日~。孤児の少女役の山添久美の姉)が母親を呼ぶ。

6月23日、第32軍司令部の洞窟が砲撃を受け、入り口を守備していた水産学校通信隊7名が1名を残して全滅する。

牛島司令官と長参謀長は八坂高級参謀の目前で自決する。坂口次級副官が介錯する。

牛島司令官の自決を聞いた千早隊の国場少年は散髪屋・比嘉に言う。

「散髪屋さん、この島は俺たちの郷土でしょ。墳墓の土地だ。俺たち沖縄県民は最後まで戦わなきゃ」

1989年(平成元年)11月12日、73歳の小松茂朗(1916年5月20日~1998年11月30日)著『将軍 沖縄に死す:第三十二軍司令官 牛島満の生涯』(光人社、税込1,500円)が刊行された。

2000年(平成12年)12月1日、「光人社NF文庫」、小松茂朗著『沖縄に死す:第三十二軍司令官牛島満の生涯』(光人社、本体619円)が刊行された。

2016年(平成28年)8月1日、「光人社NF文庫」、小松茂朗著『牛島満軍司令官 沖縄に死す:最後の決戦場に散った慈愛の将軍の生涯』(光人社、本体770円)が刊行された。

商業勤皇隊、二中勤皇隊、一中勤皇隊、工業勤皇隊の少年たちは敵兵に向って勇敢に突撃し、次々に殺される。

散髪屋・比嘉と最後まで司令部の壕に残った水売りの男は、柄杓に白旗をくくりつけ、投降しようとするが壕の出入り口で米軍に射殺される。

銃撃された亀甲墓から竹槍を持った老人(藤原釜足、1905年1月15日~1985年12月21日)が「ヤー」と叫びながら飛び出し、米兵たちに嘲笑されながら、竹槍を振り回す。

民間人に変装して逃走中の長野作戦参謀らは草むらで狙撃され、長野作戦参謀はヒナギクを見ながら拳銃で自決する。

民間人に変装した八原は波打ち際を一人で歩いていく。

洞窟の前で倒れていた散髪屋・比嘉は米兵に銃を突き付けられ、鞄から剃刀を取り出し、抵抗しようとするが取り押さえられる。

ずぶ濡れで歩く八原に、海岸の岩場に潜んでいた老人(三井弘次、1910年3月6日~1979年4月20日)が歩み出て、話しかける。

「おい兵隊、その格好は何だ? おい、よく聞け。お前の戦友はなあ、みんな靖国の杜に行ったんじゃぞ。何をおめおめ生きとるんじゃい」

岩の上の五人の米兵を見た八原高級参謀は"Don't shoot!"と呼びかけ、投降する。その様子を、老人と岩場に隠れた民間人たちがじっと見ている。

看護婦を率いた上原婦長は比嘉主任軍医の目の前で撃たれ、軍医に抱かれて息絶える。シーちゃんが岩陰から見守る中、婦長を抱く軍医に砲弾が命中し、爆発する。

海辺の草むらに、二人の兵士と一緒にいる小倉曹長(地井武男、ちい・たけお、1942年5月5日~2012年6月29日)は、手榴弾で一緒に自決したいという十数人の若い女たちに囲まれている。

突然、小倉は軍刀を抜き、女たちを追い払う。「女は行け。みんな行け。行かないとたたっ斬るぞ。お前らが死んで何になる。何になる。何になるんじゃよ。行け」

その直後、三人の兵士は手榴弾で自爆する。

独立混成第44旅団第2歩兵隊独立機関銃隊の大森軍曹が死体の間を這いながら前進する。

義烈空挺隊の1番機に搭乗していた東京生まれの少年兵も松葉杖を突き、中村曹長にもらった地図を持ちながら前進し、うつ伏せに倒れて死んでいる母親の背中におぶさられて泣く赤ん坊を抱き上げる。

米軍の戦車隊の迫る亀甲墓の前で、正気を失った老婆(辻伊万里、つじ・いまり、1921年3月20日~) が「唐船(とーしん)ドーイ」でカチャーシーを踊り続ける。

唐船ドーイさんてーまん

いっさん走えーならんしや ユーイヤナ

若狭町村ぬ サイヤサ

ほーいカジュマル木

ハイヤセンスルユイヤナ

ハイヤササ ハイヤイヤイヤ

その亀甲墓の中で父親(佐田豊、さだ・ゆたか、1911年3月30日~2017年7月)が幼い息子(川瀬裕之、1964年7月20日~)を壁に押し付け包丁で刺し殺した直後、自分も包丁で自決する。

独立混成第44旅団第2歩兵隊独立機関銃隊の大森軍曹が死体の間を這いながら前進する。

海辺の岩場で引率の男性教諭と六人の女子生徒が青酸カリを飲み、文部省唱歌「故郷(ふるさと)」を歌いながら死ぬ。

一面に死体の散乱する海岸で、3月24日から戦地をさまよい続けていた孤児の少女一人だけが無傷で歩き続け、落ちていた水筒を拾って水を飲む。

「沖縄県民はこの沖縄戦でその三分の一が死んだ」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?