記事一覧

生成AI時代のプログラミング教育 ―つくること・学ぶことの歓びに向かって―

シンポジウムの感想10月9日(月)に東京大学情報学館福武ホールで開催された、GENEE 第三回シンポジウムに登壇しました。大先生方の末席に加えていただき、大変ありがたく貴重な経験をさせていただきました。まずは見てくださった皆様、関係者の皆様に御礼申し上げます。

私からは「生成AI時代のプログラミング教育 〜つくること・学ぶことの歓びに向かって〜」というタイトルで発表させていただきました。当日使っ

子どもたちと「しりとり」という言葉を使わずに、生成AIに「しりとり」を作ってもらうワークショップをやった

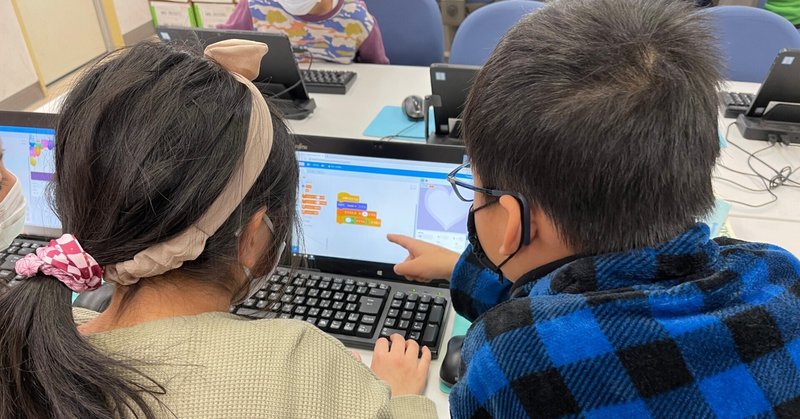

先日、親子を対象としたChatGPTワークショップを開催した。AI関連の話題はかなり浸透しているのか、募集期間が3週間ちょっとだったにも関わらず、定員を超える12組の親子が参加してくれてとてもありがたかった。

ChatGPTは利用規約によって13歳未満の子どもは使うことができないため、小学生がChatGPTを体験するには保護者の方の協力が必要不可欠なのである。

前提の共有:AI時代のプログラミン

生成AI時代のプログラミング的思考についての考察

生成AIと教育の話を考える上で、やはりプログラミング教育は避けては通れない。これまで自分は構築主義的学習観に基づくプログラミング教育を信奉し、研究し実践を積み重ねてきた。昨年末につぶやいたこの内容が、生成AIの登場によってより注目されるんじゃないかと思っている。

このツイートの背景を深ぼったnoteも書いてるのでぜひ読んでほしい。

「プログラミング的思考」という言葉を問い直す

プログラミング

プログラミング教育の行き着く先が、仕事とか勉強とか社会貢献みたいな意識高いことだけでしか語られないことの物悲しさについて考えたい。

このツイートがプチバズりしている。これだけ多くの方から反響をいただくことはこれまでなかったし、頂いているリプやご意見もとてもおもしろいものばかりで、これがインターネットかとなっている今日このごろ。せっかくなので Twitter という文字数が限られた場所ではなく、しっかりと自分の考えや思っていることを書き留めておこうと思う。

前提の共有前提として、今回のツイートは子どもを対象としたプログラミング

First Lego League 2021 にチャレンジした子どもたちを側で見ながら考えた、探究的な学びのこと

僕が総合監修を務めているプログラミングスクール MYLAB で、FIRST LEGO LEAGUE 2021 にチャレンジした。小学4年生の子どもたち3人と、約半年くらいFLLに向けて一緒に学んできた。

結果的には惜しくも全国大会には出場できなかったけど、子どもたちはたくさんのことを学んでくれたんじゃないかと思う。出場資格ギリギリの年齢でそこそこの点数を取れたということもそうだし、本番に向けて試行

「イルミネーション大作戦」の発表会

柏市立大津ケ丘第一小学校で取り組んでいた、プログラミングを使ったデジタル・イルミネーションの実践がやっと形になった。まずは関係者各位、そして頑張った子どもたちに心からの感謝とリスペクトを。

授業のねらいや設計などはこれからまとめて然るべき形で公開しようと思っているのでそこに書くとして、今回は発表会を見た僕の感想を書いておきたい。

この実践による成果の1つは、プログラミングが子どもの表現手段とし

授業におけるICT機器の位置づけをめぐる攻防

本記事は大学院の授業で書いたレポートを一部加筆修正したものになります。

本稿では、石井順治『続『対話的な学び』をつくる 聴き合いとICTの往還が生む豊かな授業』ぎょうせい 2021 にて紹介されている事例を基に、授業におけるICT機器の位置づけについて考察していくことを試みたい。

ICT機器については、GIGAスクール構想により1人1台端末と高速ネットワーク通信環境の整備が全国一斉に急激に進

「信じ切る力」は大切という話

ひょんなことからNHKオンデマンドに登録したので色々見ている。数あるストリーミングサービスの中でもコンテンツの質という面ではやはりずば抜けていると思う。自分に刺さる番組がたくさんある。

中でも ズームバックオチアイ はとてもおもしろかった。

2021年1月に放送された会は、グレートリカバリーがテーマだった。Withコロナ、ポストコロナ社会をどうやって回復していくか。かなりおもしろかったのでぜひ

「コンピュータを使って子どもが何を作って何を学び得たのか、その事実から自分自身が学び、探究する。」

この記事はFacebookに投稿した内容の転記です。

今年の7月後半から8月にかけて、僕が主担当でやるワークショップや講演・授業・研修・登壇などをあわせると、大学の授業26コマ分以上になりそうということがわかった。2013年に CoderDojo を始めてから今年で9年目になるが、今年はわりと多いほうだと思う。そりゃ9年間も子どもの前に立ち続けて毎回試行錯誤を繰り返しながら実践してたらスキルもつ

大学から帰るときに話していた余韻がオンラインにはない。だからあえてつくる。

Zoomでの授業がデフォルトになりつつある世の中。こと僕が受けている授業でいうと、正直移動しなくていい分効率はかなりいい。オンライン上での議論もみんな慣れてきたし、必要があればググったことを画面共有しながら説明できる。みんなテクノロジーとの親和性がどんどん高くなっている。素晴らしいことだ。

でも、唯一足りないのは「余白」の時間だと思う。授業が終わったあとにかかえているモヤモヤを誰かに共有したり、

CoderDojo という場について、改めて考えてみた。

この記事は CoderDojo アドベントカレンダー14日目の記事になります。

CoderDojo の勢いが止まらない。昨年まで国内のDojo数は100箇所ちょっとだったのに、執筆現在(2018/12/14 16:31現在)には全国に163箇所の CoderDojo がある。子どもたちがプログラミングを学ぶ場としては、学校のような公的機関を除くと国内で1番多いと言える。

なぜ CoderDoj

#1 僕がプログラミング道場を開いたわけ

2019年の目標のひとつに **発信力の強化** があるので、今年は呼吸をするようにnoteに考えをまとめていきたいです。

ナンバリング記事第一弾として、僕が CoderDojo Kashiwa を始めた理由を書こうと思います。ありがたいことに僕はたまにメディアに取り上げていただくことがあるのですが、そのときに大体聞かれていたのがこのテーマです。

Scratch@MIT 2012 と Coder

教員志望学生のためのプログラミング教育が自分の中でアツい話

こんにちは、宮島衣瑛です。前回のnoteからかなり時間が経ってしまい、「呼吸をするようにnoteを書く」ことが完全に途切れてしまっている感じがあります。(なのでタイトルからナンバリングをとったw)ごめんなさい。

今日のテーマは「教員志望学生のためのプログラミング教育」です。ちょうど1年ほど前に、子どもプログラミングサミット2018 in Tokyo に登壇するために使うスライド資料を作っていたと