#ukiyoe

「川崎市制一〇〇周年記念 斎藤文夫コレクション 名品展」(川崎浮世絵ギャラリー)

斎藤文夫氏は川崎市議会議員・参議院議員など、政治家として活動していた人物。現時点で6000点の浮世絵コレクションを持っており、ここ川崎浮世絵ギャラリーは氏のコレクションを借りる形で運営しております。今回は江戸中期の鈴木春信から明治の楊州周延まで、浮世絵(主に錦絵)の変遷を時代順に辿った内容。

個々の作品を観るのももちろん良いんですが、個人的には浮世絵史みたいな流れで観るのが楽しかったです。

【画像27枚】「歌川国貞(三代豊国)の役者見立東海道 歌舞伎役者の面影」(藤沢市藤澤浮世絵館)

美人画で知られる初代歌川国貞が三代豊国となってから制作された「東海道五十三次之内」(1852-53)、通称「役者見立東海道」。背景に東海道の風景があしらわれた役者絵のシリーズです。

当時の人気は相当高かったようで、「その二」という形で同じ宿場町を題材に描かれたり、「間(あい)の宿」と呼ばれる、宿場間にある休憩所を題材にした作品を制作していたりもし、最終的な総数は130点と、東海道の揃い物としては

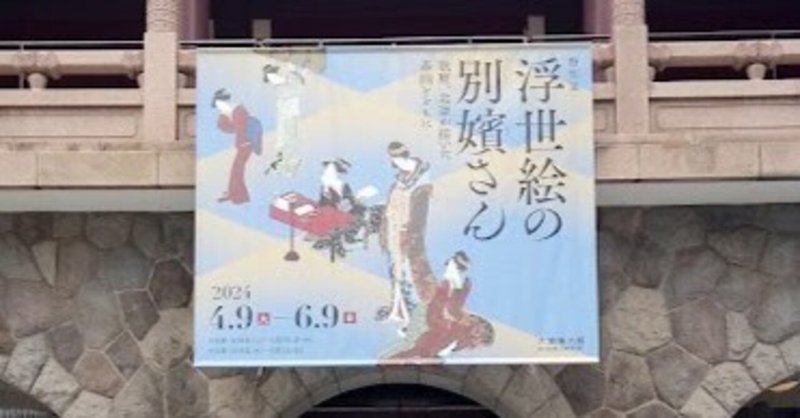

「浮世絵の別嬪さん - 歌麿、北斎が描いた春画とともに」(大倉集古館)

タイトルにはありませんが、今回は肉筆オンリーの展覧会。個人的に版画のほうはたくさん観る機会があるのですが、肉筆のみの展覧会というのは地味に初めてかもしれません。春画の展示は3フロアあるうちの、地下1階のみ。中学生以下(入場無料)は地下1階はご遠慮を、ということでしたが、春画無しでも十二分に楽しめる展覧会です。

通常の浮世絵(多色多摺の錦絵)は版元が企画を立案し、それをもとに絵師が絵を書き、彫

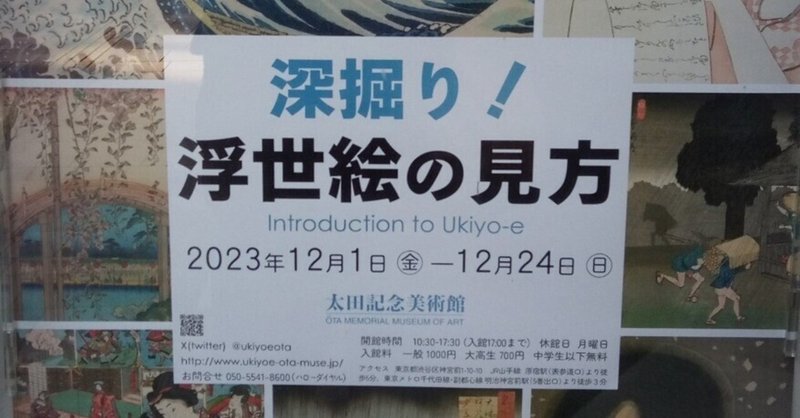

「深掘り!浮世絵の見方」(太田記念美術館)

通常、錦絵(木版多色刷りの浮世絵)は絵師のみで完結することはなく、絵師の指示をもとに版木の制作を行う彫り、そして摺りの二つのプロセスを経て世の中に流通します。今回はその技術的側面にスポットライトを集めたもの。

初心者でも楽しめる内容ですが、今回の展覧会内容の全てを「知ってるよw」と通り過ぎることのできる鑑賞者は相当のベテランか本職(研究者・コレクターetc.)かでしょう。化学染料のベロ藍につ

「吉田博 木版画の100年」(MOA美術館)

吉田博が木版画制作を本格化するきっかけとなった外遊から今年で100周年とのこと。吉田は全版画集を持っているぐらい好きな画家の一人で、MOAのコレクションが群を抜いて優秀なのも承知しているので(版が若く線がシャープで、画面のクリアさが段違いです)、今回は音声ガイドを使用しました。BGMなし、淡々と語る男性ナレーターの音声が非常に心地良いです。

吉田が特に重要視したのは対象に対する「体験」。(吉

「なぜか忠臣蔵 藤沢のヒーロー小栗判官と江戸歌舞伎」(藤沢市藤澤浮世絵館)

現在歌舞伎等で上演される「仮名手本忠臣蔵」は太平記を下敷きにしたもの。当時は武家に関する時事的内容の上演が禁止されており、あくまでフィクションだという「形式」を保つため、このような形式が取られていました。

ここらへんの話は歌舞伎に強くない私でもなんとなく見聞きした記憶があるんですが、太平記が下敷きになる以前、小栗判官を下敷きにした「忠臣蔵」があるというのは完全な初耳。

展示室でメモった情報

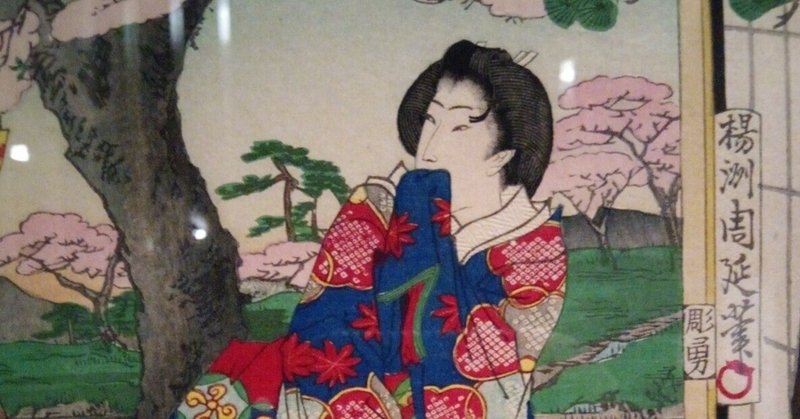

「楊州周延-明治を描き尽くした浮世絵師」(町田市立国際版画美術館)

戊辰戦争時代は「神木隊」を結成して新政府軍と交戦、重傷を追った経験があり、そして明治以降は浮世絵師として、新版画が登場するまでの過渡期を支えた男、楊州周延(本名、橋本直義)。

周延の師匠に粗相をした河鍋暁斎に刀を抜いたというエピソードもあるなど、そのマインドは非常に武士的。しかし戦争画を描いても血みどろ絵・無残絵を描かないなど、暴力を残酷性に結びつけない独特の倫理観を感じるのも確かです。「明

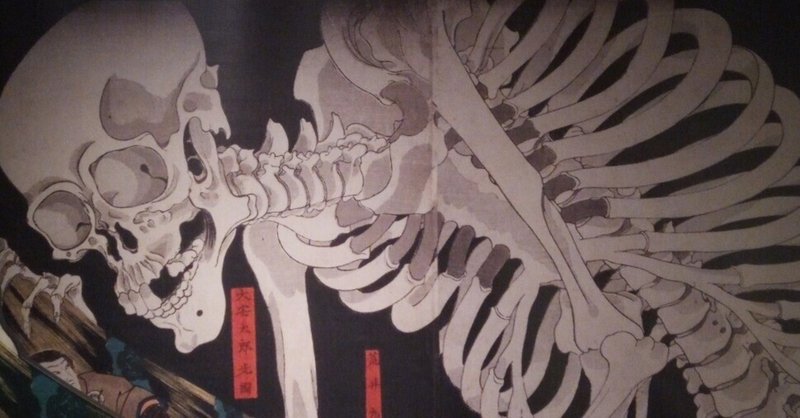

「激動の時代 幕末明治の絵師たち」(サントリー美術館)

日本の19世紀、近世(江戸後期・幕末)から近代へと変わっていく、時代の雰囲気を感じられる展覧会です。そう思わせる展覧会の構成が素晴らしい。

近世日本絵画の保守本流とも言える狩野派の作品からスタートし、写実的な谷文晁一門の作品、銅版画・泥絵に現れる西欧的な写実の世界、そして国芳・芳年…血なまぐさい幕末の時代を通り過ぎ、近代に入り三代広重や小林清親が展開する、人の活気に満ちた祝祭的雰囲気のさなか、井上