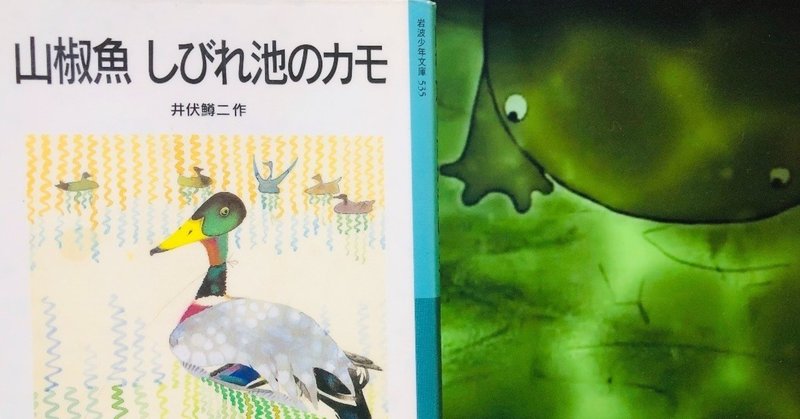

vol.46 井伏鱒二「山椒魚」を読んで

教科書で見覚えのある作品を読んだ。当時、さっぱりわからなかった。興味も湧かなかった。国語の先生の「これを読め」の授業が理解できなかった。悲しさとか辛さとか愛情とか、何にも経験を積んでいない頃に読む近代文学は、ただ流れていくだけなのかもしれない。「山椒魚は悲しんだ」で始まるこの小説も、経験の積み重ねによって、その読み取り方や楽しみ方は、ずいぶんと違うのだろう。

<あらすじ>

岩屋をねぐらにしていた山椒魚は、あるとき自分が岩屋から外に出られなくなったことに気がつく。2年間、岩屋で過ごしているうちに体が大きくなってしまったのだ。狭い岩屋のなかで山椒魚は、出入り口から外を眺めながら途方にくれてしまった。

あるとき、小海老から腹に卵を産み付けられた。苔も生えてきた。外に出ることを何度も試みて、出入り口に突進した。すべて徒労に終わる。寒いほどひとりぼっちだ、と言ってすすり泣く。

悲嘆にくれるあまり悪党となった山椒魚は、ある日、岩屋に飛び込んできた蛙を閉じ込めてしまう。外に出られなようになった二匹の生物は、激しい口論を始める。互いに反目しあったまま2年が過ぎた。蛙は空腹で死ぬばかりになっていた。やがて山椒魚は蛙に友情の感情が芽生え、蛙も山椒魚を許していた。(ウィキペディア参照)

井伏は71歳のインタビューで、「人間の悟っていく過程を書こうとしていた」と答えている。しかし、山椒魚と蛙の和解について、そうなった過程はどこにも書かれていない。年月の経過があるだけだ。文章も変な文章だ。「諸君は、」っていきなり読者に呼びかけている。そもそも、どうして岩屋に閉じ込められたのか、その辺は全部すっ飛ばして、「山椒魚は悲しんだ」と書き出す。名作は、読者を想像させるものなのかもしれない。

この山椒魚、自分の過失によって罪もない蛙を餓死させてしまう。たとえ時間の経過によって、絶望から気分が変わってきたとしても、この蛙の人生は取り返しがつかないではないか。それなのに「お前は今何を考えているのだろうか」と聞く山椒魚に対して、蛙は「今でも別にお前のことを怒ってはいないんだ」と答える。どういうことなんだろうか。

この蛙の心境こそが、この小説の面白さだと思った。この時の蛙の心を想像してみた。諦めなのか、達観なのか、思考停止なのか。蛙の最後の言葉「今でも・・・怒ってはいない」の「今でも」は、「当初から別に山椒魚のことを怒ってないんだよ」と、悪党の山椒魚に伝えることで、彼の行為こそが拙策で未熟なのだと、悟らせようとしたのかもしれない。あるいは、当初は怒っていたけど、住んで見れば岩屋もまんざらではないと、思えるようになったのかもしれない。

その時々の読者の人生経験によって、読書の楽しみ方は違うと思った。山椒魚が悲しんだ理由より、蛙の心の変化の方が興味深い。

(おわり)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?