記事一覧

除夜の鐘のあの鐘は勝手に撞いていい?

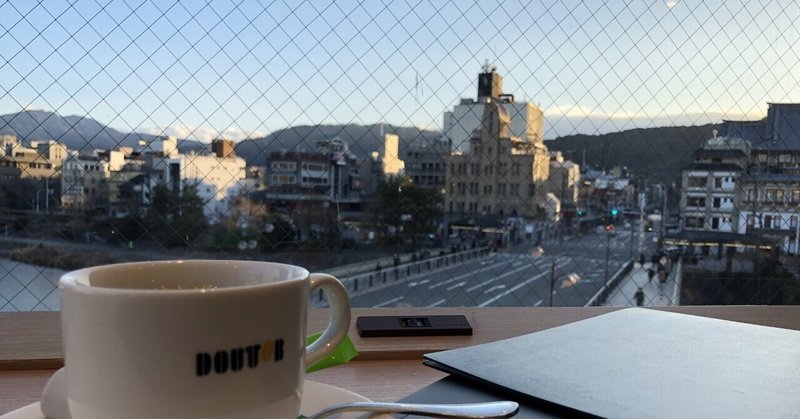

年末年始はお寺も忙しく、除夜の鐘に元旦のお勤めに新年挨拶回りに・・・1月2日それらの勤めを終えてお寺でホッとひと息ついていると、

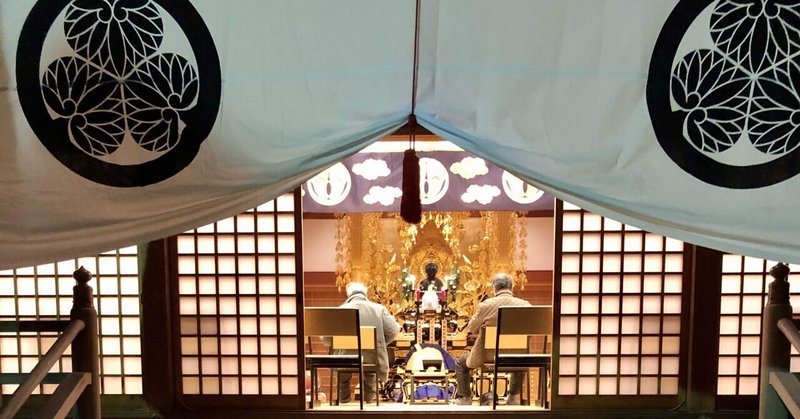

突然、梵鐘(除夜の鐘で撞く鐘のこと)が「ゴォーン!ゴォーン!ゴォーン!」と境内に鳴り響き、現場に行くと満足そうにお寺から出て行かれる女性の後ろ姿・・・「コラーッ!勝手に鐘を撞いたらあかんぞ!!」とは、言っていませんが、あの鐘は勝手に撞いてはいけませんよ^^

除夜の鐘

新年に思うこと〜コロナ禍で大切にしたいこと〜

あけましておめでとうございます。

大阪のとあるお寺の住職をしております。

今年から思った事をnoteに書く、まぁ日記みたいなのを書き始めます。

宜しくお願い致します^ ^

はじめに

お寺の仕事納めは、大晦日の除夜の鐘で、仕事初めはというと元旦のお勤め(私の宗派では修正会と言います)です。

私のお寺では、除夜の鐘は1月1日の0時に終わり、元旦のお勤めは1月1日の0時から始まります…そうなんです