サブカルチャーとは? 日本と海外の意味の違いを事例で簡単に解説【アニメ・マンガなど】

前回の記事で「カルチャーとは」について「メインカルチャー・サブカルチャー・ハイカルチャー・カウンターカルチャー」に分かれまっせ!」ということを、そこそこちゃんと説明した。

しかし、実はすごく大事なことが抜け落ちているんです。土下寝しつつ白状します。この4つのカルチャーのなかでも「サブカルチャー」に関してはちょっとややこしいのだ。

この部分はそもそも人種的な背景もあるし、日本で使う際は少し違う意味になったりする。ちなみに私のマガジンは「日本でいうサブカル」ですので悪しからず。

そこで今回は前回の記事の続編として「サブカルチャーとは」について、そもそもの言葉の意味とか、日本でいう「サブカル」の解釈、また「なぜサブカルクソ野郎」はなんとなく嫌われちゃうのか、「オタクとサブカルは何が違うのか」という点に至るまで、解説しちゃいましょう。

そもそもサブカルチャーって人種的な「マイノリティ」という背景がある

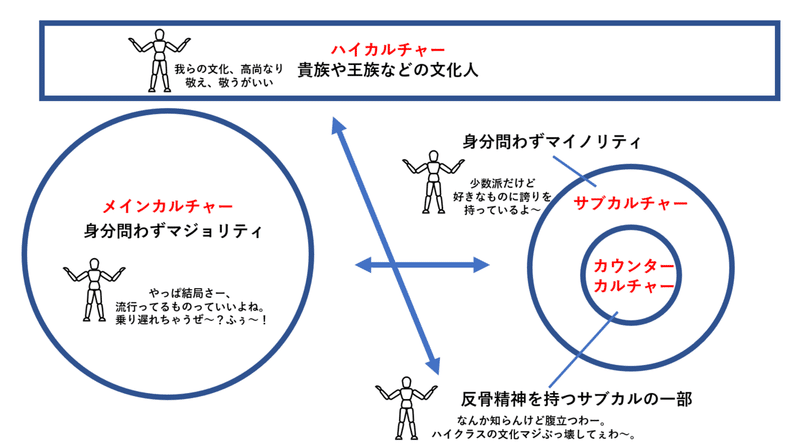

前回の記事で書いた通り、カルチャーは大きく分けて4つ。メインカルチャー・ハイカルチャー・カウンターカルチャーサブカルチャーです。

そのなかでも、サブカルチャーの定義をざっくりまとめると以下のようになる。すごくザクっと書くと「メインカルチャーに対するもので、マジョリティではなくマイノリティの文化」といえる。

サブカルチャー(英: subculture)とは、メインカルチャーと対比される概念である。(中略)主流文化に対し、一部の集団を担い手とする文化を指す用語で、副次文化ないし下位文化とも訳される。意味は「主流文化に反する個人のグループ」というもの。「サブ」とは、社会的マジョリティの文化・価値観から逸脱した、エスニック・マイノリティやLGBTといった「少数派集団」のことである。

Wikipediaから一部抜粋

この定義で重要なのは「エスニック・マイノリティやLGBTといった「少数派集団」のこと」という意味です。そもそも日本でパッと思いつくサブカルではなくて、人種的な意味合いが出発点なんですね。

そもそもカウンターカルチャーやサブカルチャーって、1960年代に海外で本格化したんです。

例えば1960年代のアメリカって本当に激動で、これまでのヒューマン・ヒエラルキーがガラッと変わり始めるんですね。

アフリカ系アメリカ人が「人間は平等だろう!暴力は止めてくれ!」と声を上げ始めたり、ヒッピー・ムーヴメントがはじまったりするわけです。これは現在のメインカルチャーに対する反撃……つまりカウンターカルチャーの原点です。

ではここからどうしてサブカルチャーという概念が生まれたかについて解説するために「ヒッピー」を例にして説明しましょう。

そもそもヒッピーって文化的に分けると「キリスト教保守派に対する活動をする人」と「大麻・フリーセックスOKなど自我の解放を求める活動をした人」の2種類に分かれるんですね。単純な反体制だけじゃなくて、もう「自分を解放しようぜ」っていう、精神的治外法権でもあった。

ヒッピーの考えって、インド仏教由来の「解放」とか「バイアスの削除」が背景にあるんですね。なので「性差別・人種差別を無くそう!」みたいな運動を暴力ではなく音楽などの表現でやったんです。ガンジー的なので、暴力とか絶対ない。日本の学生運動みたいな感じじゃなくて、ほぼ全裸の格好で大麻吸いながらギターをポロロンって鳴らしつつ「我々は平行〜♪ ラブアンドピース〜♪」みたいな。カウンターカルチャーはここから生まれたわけですね。でもやっぱりキリスト保守派を崩すことは難しくて、だんだん衰退してしまうんです。

で「社会を変えるぞ!」というより「私たちは平等だと思う。マジョリティのキリスト盲信者たちはそれぞれ考えがあるみたいやけど!」みたいな、それぞれの思想を大事にするわけだ。これってもう反撃というより共存であり、カウンターカルチャーから、サブカルチャーに移行していくのである。

でヒッピーたちの趣味として後者の特徴である「オーガニック野菜だけを食べる(ヴィーガンの誕生)」「大麻やっちゃえキャンペーン」「全裸でええやん?キャンペーン」「フリーセックス」などのマイナーなカルチャーも「サブカルチャー」として爆誕したわけだ。

日本に輸入されたサブカルチャーは「なんかマイナーな趣味」という意味

こんな感じで「サブカルチャー」という言葉はそもそも政治的・人種的・LGBT的な背景があった。

そしてこのヒッピー的な運動はアメリカだけでなく、ヨーロッパのほうでも同時多発的に起きた。その理由としてはやはり多人種が暮らす街で、かつキリスト教という超巨大保守組織があったからである。変わらないからこそ「変えようぜ」というカウンターカルチャーが生まれ、衰退するとともにサブカルとして残っていくわけだ。

ただ日本はアイヌなどを除くと民族が発達しておらず、かつ宗教もない。だからカウンターカルチャー自体が全然発達しなかったけれど、1980年代になって「なんか海外にサブカルチャーっていう、マイノリティのための文化があるらしいぜ」と湾曲した理解が広まった。

そこで「マイナーな趣味=サブカルチャー」という理解で、アニメやマンガ、映画、文学などのインドア系の趣味のほか、オカルトとか裏社会、SF、芸能裏情報、アダルトなども含めて「マイノリティ的趣味」を示す言葉として「サブカルチャー」と呼ばれるようになったわけだ。

どうしてサブカルチャーはアニメ・マンガなどのエンタメ系になった?

「マイナー趣味=サブカルチャー」という理解がされた背景は分かったでしょう。では、なぜ「日本でサブカルの代表格としてエンタメが取り上げられたのか」。

だって「卓球のラバーを鬼のように集めて保湿パックにする」とか「サッカースパイクの刃でマキビシ作って地元に撒く」とか、そんな動きもマイノリティでしょう。でも1980年代の日本ではアニメやマンガのようなエンタメ創作物が主に「サブカルチャー」として括られた。

その理由の1つとして「1970年代にマンガやアニメ、特撮が過渡期を迎えたから」という説を提唱する。1970年代ってエンタメ黄金期なのだ。

1970年は藤子不二雄全盛期で「ドラえもん」が連載開始となった。ちなみにアニメ放映開始は1980年である。またマンガでいうと1972年に「マジンガーZ」が連載開始。スーパーロボット系作品の先駆けとして生まれる。 少女漫画界でも「花の24年組」が台頭し「ポーの一族」「ベルサイユのばら」が1972年に連載開始となる。またアニメでいうと1974年に「宇宙戦艦ヤマト」が放映。木曜アニメが隆盛した頃でだった。また1979年には「ニュータイプロボット」の走りとして「ガンダム」のアニメがスタートした。

このように1970年代にはロボットや少女漫画、SFなどのカルチャーの萌芽が芽生え、これが1980年代になってバァーン! と花咲いたのだろう。だからこそ、日本では初めから「サブカルチャー=エンタメ作品」という見られ方をした。

1990年代になって悪趣味カルチャーがサブカルの枠から外れた理由

では、いつごろからサブカルチャーという言葉から、オカルトや芸能人黒歴史、裏社会、アダルトなどの、いわゆる悪趣味カルチャーが姿を消していったのか。その背景には「メディアミックス」という、新たな動きがあった。

1980年代は、アニメはアニメ、マンガはマンガと、それぞれのコミュニティで楽しんでいた。しかし1990年代になって、例えば「マンガ原作のアニメ」「小説原作の映画」など「メディア」が横軸で結びつくようになったのだ。

すると各サブカルコミュニティが1つの大きな塊になってきたのである。こうしてアニメ、マンガ、映画、音楽などが1つの塊としてサブカルの代名詞になっていき、悪趣味カルチャーがだんだんと日本での「サブカルチャー」の枠から外れていった。いや、言葉通りの意味では超サブカルなのだけれどね。

現代の日本でのサブカルチャー愛好家の例

では、現在の日本の「サブカルチャー」が何を示すのかを説明したところで、より理解を深めるために現代のサブカル厨の事例(限りなくリアルなペルソナ)を見ていきます。いわゆる「サブカル好き」はどんな生態なのだろうか。

ショートボブとマッシュルームカットのカップル。土曜の昼過ぎに目覚めて中央・総武線に乗って、高円寺のビレバンに入るのが毎週のデートプラン。彼らを見つけた際はこっそり後をつけたほうがいい。「○○の新曲聴いた?超アングラだったわ」「聴いた聴いた~!ホント頭おかしいよねあのバンド!ホント狂ってて好き~」とのたまうのを聞けたら「お!ラッキー!野生のサブカルじゃん」と思ってください。

ちなみに、こうしたケースの場合、女のヘッドフォンからは絶えず大森靖子が流れており、男のバックパックには今月号のPOPEYEか町田康の新刊が入っている。また男は渋谷直角のエッセイか江戸川乱歩の人間椅子を買う。女は浅野いにおか岡崎京子の作品か、新装版のセーラームーンを買う。

帰りしなスタバあたりでデカフェを購入し、帰宅すると「アメリ」かアニメ版「AKIRA」あたりを観るに違いない。この場合、カップルそろって大友克洋の作品は「AKIRA」しか知らない。

男は寝る前に夢野久作のドグラマグラを引っ張り出すが、いつも冒頭の数行で飽きてしまうので内容は知らない。また夏になるとレンタカーを借りて「夏の魔物」か「森、道、市場」あたりのフェスに出向き、道中、ZAZEN BOYZかはっぴいえんど、電気グルーヴを流してはアゴでリズムを取る。はっぴいえんどの作品はもちろん「風をあつめて」しか知らない。

ちなみに男の口癖は「星野源はSAKEROCKの時が頂点」。女の口癖は「女王蜂のアヴちゃんになりたい」である。男女ともに満月が近づくにつれて、だんだんとメンタルを損なっていき、毎月のように悲惨な喧嘩が勃発。破局しかけるも、いつもギリギリでゴッドタンのキス我慢選手権を観て自然に笑いが起きるので持ち直す。

そして翌日にまたビレバンに出向き、女が「横槍メンゴの新刊出てる~」と言う隣で、男はTwitterを見ながら「THE NINTH APOLLO、また新しいバンド出てんじゃん!」と言い、帰りしなのスタバでデカフェを買い、帰宅すると「アメリ」またはアニメ版「AKIRA」を観て~(以下、ループ)という日常を過ごしているわけである。

……と、まぁサブカル好きは面白いので、ついつい観察していたくなっちゃうものだ。上野動物園の爬虫類小屋の隣あたりに「サブカル厨」を展示してもいいのではないか。で、小さい子が「ママ!見て、サブカル女子が傷んだ髪で根本敬読んでる! ねぇ見て! かわいい~」みたいな。母親はスマホで動画撮りながら「ほんとだね~。14時から紫シャンプーあげられるんだって! カピバラさんにご飯あげたら戻ってこようか~」なんつってね。

「サブカルくそ男」と「サブカルくそ女」の自己承認欲求が新たなサブカルチャーに

上記の例で分かる通りサブカル好きたちのなかには、ときに「サブカルチャーが好きな自分が好き」というパターンがある。こうした人々を俗に「サブカルくそ男」と「サブカルくそ女」という。最近だと「ポプテピピック」が作品中でこの人々をいじっている(「ポプテピピック」自体がサブカルクソ男女に食わせてもらっているというアイロニーだ)。

考えれば、1980年代にサブカルチャーという言葉が日本に入ってきたときから「自分たちは大勢とは違うんだぞ」というえげつない自己承認欲求は絡んでおり、言葉の意味はそこまで重要視していなかったのだ。とにかく「人とは違う自分」を表現するための記号として「(日本における)サブカルチャー」という言葉が発達しているのである。

ですので、サブカル好きのステレオタイプとして「メンヘラ」というキーワードがあるんですな。自己承認欲求が強いので、多くは自分の存在理由を探していたりするんです。もしくは過去に存在理由を失った経験があるパターンが多い。

皇帝も天皇も大統領も首相も、人に存在理由なんてありゃしないが、いまだ必死に探しているわけである。だからサブカル厨は心のなかで「Niziuかわいいな」と思っているものの口には出さない。「人(メインカルチャー)と同じ」になると、存在理由がなくなってしまうので。

なので相手が本当にサブカルチャー的エンタメが好きなのかを探る際には「髭ダンどう思う?」とか「ヒロアカどう思う?」とかメインカルチャーの作品について感想を求めてみよう。理由もなしに「いや微妙だわ」と言ってしまう方はおそらく自己承認ゆえのサブカル厨なので、黙って優しく頭を撫でてほしい。

もしくは前述したように「はっぴいえんどで2番目に好きな曲なに?」か「大友克洋で2番目に好きなマンガはなに?」と聞くのがよい。もし答えられなかった場合は、黙って抱きしめてあげてくれ。もしその際に涙を流せたらベストだ。その方は既にサブカルに呪われている。

オタクカルチャーとサブカルチャーとの違い

ここまで書くとわかる通り「サブカルチャー」という言葉には以下の4つくらいの意味がある。というか国内のサブカルチャーの意味は刻々と変わりつつある。

海外

・カウンターカルチャーから生まれた人種・性別的なマイノリティという意味合い

日本

1.悪趣味カルチャーを含めたマイノリティ的な趣味全般を表す意味合い

2.アニメ・マンガ・映画・音楽・文学などのエンタメ全般のなかでもマイノリティ的な趣味だけを示す意味合い

3.アニメ・マンガ・映画・音楽全般のポップカルチャー(ときにメインカルチャーも含める)全般を示す意味合い

いやもう本当に心底ややこしい言葉だ。さらにこの2番目の意味で言うと「これって、いわゆるオタク文化と何がちがうの?」という疑問が湧いてくるのではないか。サブカルチャーがオタク文化とイコールで語られることは正直すごく多い。ある作品のオタクはもちろんマイノリティだ。

でもやっぱり、サブカルとオタクは少し違う気がする。そこで疑問を解消するために、以前、サブカルの聖地・中野ブロードウェイの地下1階で雑貨店を営んでいるイトウさんという方に話を聞きにいったことがある。取材内容は以下の記事でどうぞ。2万字インタビューですので、覚悟してください。

そのときに「オタクはとにかく深く追求するってことですよね。でもサブカルって視点だと思うんですよ。1つの作品やアーティストを見るときに誰も観てない視点で観ることだと思う」という言葉を聞いてフッと腑に落ちた。

たしかにサブカルチャーのマイノリティって、そういうことだ。記事内でも書いているが「EXILE」はメインカルチャーだが「EXILEのメンバーの白髪の本数を更新し続けるブログ」はマイノリティでありサブカルである。

オタク過ぎると、誰も気にしない部分が異様に気になることってある。すると、いつの間にかサブカルチャー的思考になることはあり得るだろう。オタク文化とサブカルチャーが似ているのはそういう部分だ。

サブカルチャーはカルチャー論であり、メディア論であり、哲学論でもある

サブカルチャーって深く知ると結構おもしろい。カルチャーと名前がついているものの、日本ではメディア学の分野で語られる。もういまさら言うまでもないが、日本でいうサブカルチャーとはマンガやアニメをはじめとした創作物・エンタメを指すからだ。

しかしメディア分野だけでもない。途中でちょっといじった(ごめんなさい笑)いわゆる「サブカルくそ○○」という人たちは、いまだ日本にたくさん生息している。こうした「サブカルを好きな(人とは違う)自分が好き」というテーマでサブカルを語ると、これはもう哲学論だ。「生き方」という話まで及ぶ。マズローの5段階欲求、みたいな話になるはず。

私自身は今年から本格的にサブカルチャーのマガジンを始めたが、これは「日本でいうサブカルチャー」が好きな人に向けて書いている。

サブカル論って宮沢章夫さん、みうらじゅんさん、荒俣宏さん、宇野維正さんなどなど、既にけっこう書籍が出ている。でもこれがかなり専門用語が多かったりして難しい。

私は評論家ではないので、noteではできるだけ喋り口調でめっちゃ簡単に書くと決めてます。もし興味がある方はぜひぜひ読んでみてくださいな。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?