感覚と論理の違和感

20240424

新しい時代を創るのは、いつだって若者だから、若者の感覚は持っていたい。

自分の感覚を合わせることは難しい。

自分の感覚、それは、

カッコいいと感じること、カッコ悪いと感じること

気持ちいいと感じること、気持ち悪いと感じること

美味しいと感じること、不味いと感じること

好きだと思う気持ち、好きじゃないという気持ち

そんな自分の感覚を意識して合わせることは、困難だ。

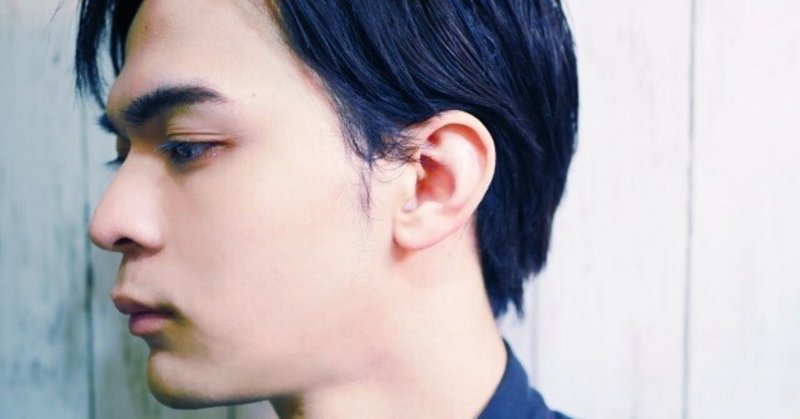

「男が化粧しているのを気持ち悪い」と思ってしまう。「男の若者が化粧しているのを気持ち悪い」と思ってしまう感覚は、時代錯誤であるとしたら、やっぱり、その感覚は、時代に合わせたい。

カッコいいとまでは思わないまでも、気にならないくらいの感覚を持ちたい。自分が化粧しないとしても、化粧している若者を受容したい。

「最近の若者は〜」というような昭和の価値観の中でしか生きられない人間にはなりたくない。

世界が変わっていく中で、価値観が無限に枝分かれしていく時代に、自分以外の価値観を否定し続けることは、自分の世界の狭窄である。そんな人間は、カッコいいとは思わない。そもそも、私は、いろんな価値観に触れるために、世界を旅しているのだ。だから、自分の価値観の外である、他人の価値観を否定したくはない。

だから、「男が化粧するのを気持ち悪い」という感覚は、拭い去りたい。

感覚の変容である。

違和感からの逸脱である。

ビールを初めて呑んだときは、苦くて美味しいと感じなかった。なんで大人はこんなものを美味しいと言って呑むのだろう、コーラの方が美味しいのにと思っていた。今は、ビール美味しいと、毎日呑んでいる。年齢や、繰り返しや、習慣によって、味覚は変化することもある。

お茶を甘くして飲むことにも違和感がある。抹茶関連は、おしなべて、違和感を抱くので、摂取することはない。

お茶に砂糖を入れる感覚、日本では、紅茶に砂糖は入れても、緑茶に砂糖は入れない。

でも、海外には、砂糖入り緑茶のペットボトルが売ってある、もちろん、私は、不味いと感じる。

味覚は、国の文化次第でもある。

日本では醤油は、うす口醤油、こい口醤油、さしみ醤油、だし醤油、ポン酢などの枝分かれをしているが、海外では、soy sauceである。

私たちは、唐辛子は唐辛子でしかないが、タイでは、料理によって唐辛子を使い分ける。複数の唐辛子がある。国によって、味覚が異なるのは、その調味料にも深いつながりがある。

違う国で暮らせば、味覚は変化する。海外で一年過ごして帰国した時は、ラーメンがしょっぱくてしょうがなかった。今では、そんな風に感じることはない。

味覚は変化するけれど、それを意図的に変化させることができればいいのにと思う。

納豆は身体に良いとされているので、食べたいと思うけれど、私は、納豆を不味いと感じる味覚を持っているので、納豆を食べることはない。

お茶に砂糖を入れることに、違和感が拭えないように、黒ゴマアイスも違和感がある。黒ゴマは、料理の時に、薬味や調味料的な使い方をするのであって、メインになることもない。黒ゴマアイスは、抹茶よりな世界観なので、黒ゴマアイスは、私の中では、違和感しかないのだが、黒ゴマアイスは美味しいと感じてしまうのだ。そんな自分の味覚に違和感があるので、黒ゴマアイスは、美味しいと感じなくなりたい。チーズケーキも違和感しかないが、美味しいと感じてしまうので、美味しいと感じなくなりたい。その方が、自分の中で、論理的だからだ。そんな風に思う人は、いないかもしれないけれど、私は、私の感覚よりも、私の論理を優先したいのだ。

竹は木っぽいから、竹の子は、食べるのに違和感あるし、蓮根の食感は、果物なので違和感ある。だから、食べたくない、別に美味しいとも感じない。ただ、黒ゴマアイスやチーズケーキは美味しいと感じるから、食べたいのだ。自分の美味しいという味覚に違和感がある。自分の論理と味覚が乖離しているので、違和感がある。

「味覚を変化させたい」という願望である。

意図的に味覚を変化させるためには、ビールのように、日常的に呑んでいれば、いいのかもしれない。毎日、納豆食べていれば美味しいと感じるのかもしれない。

でも、美味しいと感じている感覚を、自分に違和感があるからという理由で、どうやって美味しくないに変化させるかは、難問である。

味覚以外の感覚

自分の好み、服装の好み、自分が好きだという感覚は、変化するのか。

服装の好みは、自分が好きだという感覚も、変えられる。一緒にいる人によって変えられる、一緒にいる人の好みの影響を受けて変わる。特に、服に拘りがなければないほど、容易に変わる。服に拘りががあれば、時代やメディアの影響を受けて変化するかもしれないが、自分の中での拘りで譲れないものもあるはずだ。それを変えるのは難しいけれど、時間が解決する。

長い時間を要するが、何年も、5年とか、10年とかスパンがあれば、自分の中の拘りという好みも変化していく。

ジーンズが好きだったけれど、ジーンズが好きじゃない人と一緒にいたら、いつのまにか、ジーンズを履かなくなってしまった。そして、いつのまにか、ジーンズを好きだと思わなくなった、ジーンズがカッコいいと思う感覚が喪失した。服装の好みが変化した。自分の好みが変化した。感覚は変化する。

恋愛についてが、昭和の感覚としては、一番馴染みがある。

好きだった人があるとき突然好きじゃなくなる。それは、ちょっとしたことなのかもしれない。でも、愛想を尽かすと言うよりも、一瞬で醒めるという感覚である。なんであんなに好きだったんだろうという気持ちである。好きという感覚が、むしろ、嫌い、気持ち悪いとまで、振り切ってしまう現象である。

それも一つの感覚の変化である。

「別れても好きな人」という歌があるくらいには、別れた人のことが、忘れられないこともある。忘れたいのに、忘られないということがある。別れたんだから、もう、何とも思わなくなりたい。自分の気持ちを整理して、前に進みたい。そんなふうに思っていても、簡単にはいかない。自分の気持ちをコントロールするのは難しい。時間が解決するまで待つしかない。新しい恋で心を癒して、終わった恋を忘れていくしかない。

味覚や、嗜好、好きだという気持ちという感覚も変化するということは、体験をもって私の中で、正当化されている。しかし、それを自分の意図通りにする方法は、見出してはいない。私が生きていく上での命題である。自分の感覚の意図的な操作については、私の著作となるかもしれない。

「男の若者の化粧を気持ち悪い」という感覚は、どうやったら、変化させられるのか。時代の受容という問題である。

#日記

#エッセイ

#コラム

#ブログ

#人生

#生き方

#ライフスタイル

#日常

#とは

#スキしてみて

#若者

#男

#化粧

あなたの琴線に触れる文字を綴りたい。