#最近の学び

「ジョブ型雇用」と「メンバーシップ型雇用」を考える ①

【ジョブ型雇用】

業務を遂行する専門的な知識があるかどうかが重視される 。

ジョブ型雇用は基本的に固定給で、より高次のポジションを手に入れない限り昇給がない。日本で一般的な職能給でなく、仕事そのものに支払う職務給になる。

【メンバーシップ型雇用】

社内における異動で様々な経験を積んでいき、多様な業務をこなす「オールマイティーな人材」を目指す。

▶ 人柄やコミュニケーション能力は、共通し

SNS時代の人間関係

【はじめに】

SNSの普及により、以前はリアルな集団の中に属して仲良くなっていた関係も、今はスマホなどでポチッと結びつく事が出来る。

こんな時代の人間関係は、どんなだろうか?と、思っていた。

そんな時に目に止まった『つながらない覚悟』

私達 団塊世代は、子どもの頃から「人間関係は大切に」と、教え込まれて来た。しかし、このことが組織への依存や従属関係(支配関係)を生んだ。

今の若い世代の人達

【食べものから学ぶ】

【はじめに】

農産物や海産物などの食べものの世界について、考えてみたいと思いました。

自給自足の時代、人々は自然に育まれた食べものを食べていました。

それが、いつしか市場経済における利潤追求のために作られた「商品としての食品」になってしまったと思います。

世界の人口約81億人(世界人口白書2024)のうち、慢性的な栄養不足など、飢餓状態にある人は約1割の8億人と云われ、また、約20億人の人が中

「地方都市のこれから」を考える

はじめに

地方都市の経済衰退を考えるに、概念的ではなく、これからどう云う視点が必要か?考えてみることに。

『発展する地域・衰退する地域』を読む

著者 ジェイン•ジェイコブズが、その著書で一貫して投げかるテーマは

「“まちづくり”の主権はどこにあるのか」ということ。

“まちづくり”で「“まち”は誰がつくり、誰のためにあるのか?」と云うことだと思います。

参考【Webちくま/山崎亮】

第1章

【読了】『友達から自由になる』

新聞の特集で読み【読んでみたい本】としてアップしてから半月あまり。

ようやく読了しました。

内容は、人のつながりや孤立、友人関係など。

また、SNSの普及により、以前はリアルな集団の中に属して仲良くなっていた関係も、今はスマホなどでポチッと結びつく事が出来る。

必要ない人とは、リアルにも、バーチャルにも付き合わない。

人間関係を自分で自由に選択出来る時代。

ただ、そうなると逆に自分が選択され

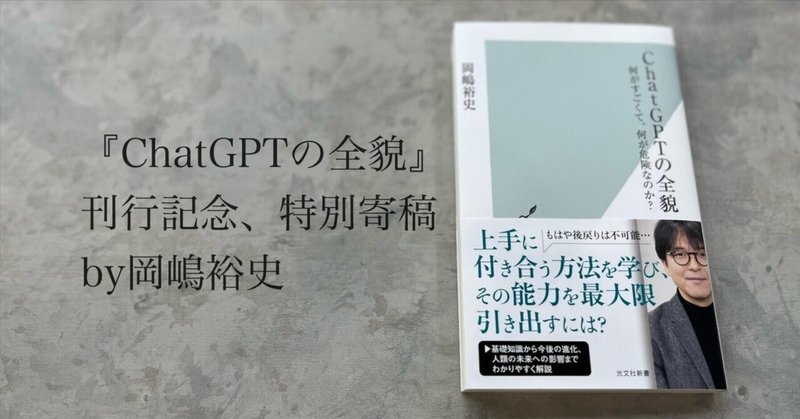

【読了】『数字のセンスを磨く』

サブタイトルに データの読み方・活かし方とあります。

数量化 比較 因果 確率 分析

それぞれのセンスについて書かれています。

第一章 数量化のセンス

数えるとは

数:自然数 1 2 3 4・・・

同質なものは数えられる 例) 人

異質なものは数えられない 例) 個 本 匹 など数える単位が違うもの

数量化(quantification)

ベスト•エフォート 「最善に努力する」「最大に良い