2023年3月の記事一覧

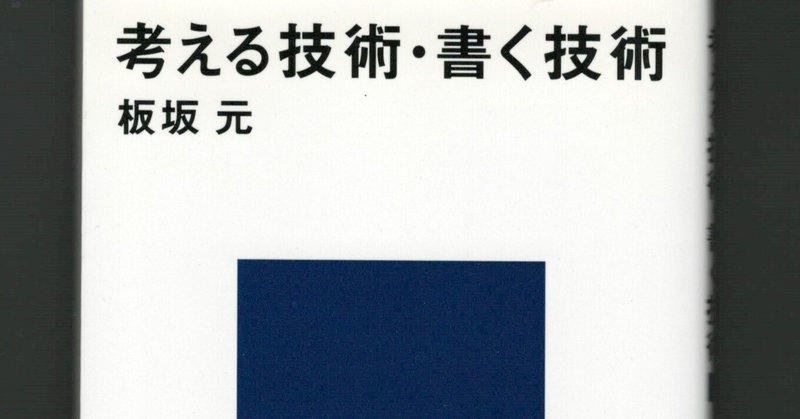

【読書百遍】『考える技術•書く技術』

はじめに

この本が出版されたのは、1973年(昭和43年)です。続編は、1977年(昭和52年)。

一般的に「情報化時代」と言われるようになった時代。

パーソナルコンピューターの出現により、人びとは溢れる情報をインプットし、アウトプットする方法に苦慮していた時代。

そんな中で、情報のインプットからアウトプットを系統立てた内容の本が多く出版されました。

同じような内容の本に『発想法』川喜田二郎

励みになります【Noteの活用】

NoteとTwitterに投稿した記事『ネット情報におぼれない学びが』の著者から、コメントを頂きました。

【以下】2023.03.02.

【転載】

ご高覧ありがとうございました😭!

そして、noteによる読書記録のやり方に感激しました。

この本の内容に関連したり、参考になったりする本の書評を次々にご紹介できるのは、これまでの膨大な蓄積あってこそですね。

未読本も多いので、まさに「宝の山」です