214.環境問題に向き合う〜海洋プラスチックごみ問題を題材に〜

こんにちは。

宮崎秀朗です。

今、世界中で解決すべき課題となっているものの一つに、「環境問題」があります。

地球温暖化、海面上昇、オゾン層破壊、などさまざまにありますが、

その中でも、今回はプラスチック問題について、映画『A Plastic Ocean』を視聴して考えました。

映画『A PLASTIC OCEAN』について

本映画の概要は以下です。

「シロナガスクジラに魅せられ、幼い頃から追い続けていたクレイグ・リーソン。

世界中の海でプランクトンより多く見つけたのはプラスチックゴミだった。

美しい海に、毎年800万トンものプラスチックゴミが捨てられている事実を知り、海洋学者、環境活動家やジャーナリスト達と共に、自身が監督となり世界の海で何が起きているのかを調査し撮影することを決意する。

調査の中で明らかになるのは、ほんの少しのプラスチックしかリサイクルされていないこと。

海鳥の体内から、234個のプラスチックの破片が発見されるなど、海に捨てられたプラスチックで海洋生物が犠牲になっていること。そして、プラスチックの毒素は人間にも害を及ぼすかもしれないこと。

撮影クルーは世界中を訪れ、人類がこの数十年でプラスチック製品の使い捨てを続けてきた結果、危機的なレベルで海洋汚染が続いていることを明らかにしていく。

海と共に生きる全人類必見のドキュメンタリー。」

まずは知ることが大事

「全人類必見のドキュメンタリー」というのは私としても決して誇張ではないと感じました。

プラスチックについて人類の使用・廃棄のあり方やそれが地球や生態系にどのような影響を与えているのか、まずは知るべきです。

解決を全員でするべきかどうかはともかく、リアルを知る、ということは

いち早くやったほうがいいです。

リアルを知れば、自ら解決や改善に向けて行動したくなることも少なくないはずです。

『環境・循環型社会・生物多様性白書』(環境省発行)について

例えば、概要プラスチック問題について、環境省の『環境・循環型社会・生物多様性白書』においては、以下のように記載されています。

以下、一部抜粋してみます。

「プラスチックは賢く付き合えば私たちに恩恵をもたらすものですが、資源循環の分野では、不適正な管理等により海洋に流出した海洋プラスチックごみが世界的な課題となっています。海洋プラスチックごみは生態系を含めた海洋環境の悪化や海岸機能の低下、景観への悪影響、船舶航行の障害、漁業や観光への影響など、様々な問題を引き起こしています。

具体的には、例えば生態系との関係では、世界中から、死んだ海鳥の胃の中から誤って食べたプラスチックが多く見つかり、魚の胃の中からも、細かいプラスチックが発見されています。また、海中などに放棄され又は流出した網やカゴなどの漁具が、長期間にわたって水生生物に危害を加えることもあると言われています。これは、持ち主のいなくなった漁具が人の管理を離れて長期間水生生物を捕獲することからゴースト・フィッシングとも呼ばれており、生態系だけでなく、漁業にも悪影響を与えています。

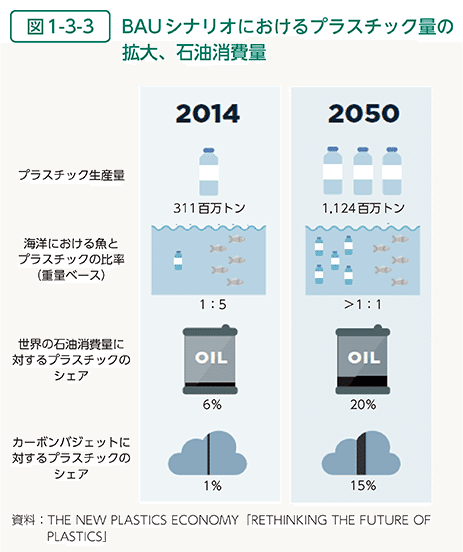

海洋プラスチックごみの量は極めて膨大であり、世界全体では、毎年約800万トンのプラスチックごみが海洋に流出しているとの報告があります。また、この報告では、このままでは2050年には海洋中のプラスチックごみの重量が魚の重量を超えるとの試算もしています。

近年はマイクロプラスチック(一般に5mm以下の微細なプラスチック類をいう。)による海洋生態系への影響も懸念されています。マイクロプラスチックは、プラスチックごみが波や紫外線等の影響により小さくなることにより、あるいは洗顔料や歯磨き粉にスクラブ剤として使われてきたプラスチックの粒子や合成繊維の衣料の洗濯等によっても発生します。製造の際に化学物質が添加されていたり、プラスチックの漂流の際に化学物質が吸着することにより、マイクロプラスチックに有害物質が含まれていることがあります。

具体的な影響は必ずしも明らかにはされていませんが、含有・吸着する化学物質が食物連鎖に取り込まれることによる生態系に及ぼす影響が懸念されています。北極や南極においてもマイクロプラスチックが観測されたとの報告もあり、地球規模の海洋汚染となっています。」

今後の取り組み

今回の『A Plastic Ocean』を観て、改めて僕も持続可能な社会を作るためにやれることから推し進めよう、という想いが強くなりました。

元々私の経営する合同会社Be Rainbowでは、人にも地球にも良い事業を行う、という方針がありますが、

今後は、今の事業をさらに拡張すべく推し進めていきながら、リサイクル事業や海洋保護事業、あるいは環境保護活動などを近くの街のゴミ拾いなどからでも始めていきます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?