スケールから未来創造へ〜シン・ニホンⅰ

みなさんこんにちは。行きつけのカフェの店員さんに顔を覚えられて少し嬉しいすしお🍣です。

本日、紹介するのはこちら安宅和人さんのベストセラーとなった書籍「シン・ニホン」です。本の題名は聞いたことあるけど著者ってどんな人なのという声があると思うので、まず最初に著者の安宅和人さんについて説明します。

・東大卒

・元マッキンゼー

・ヤフー株式会社CSO

・慶應義塾大学 環境情報学部教授

肩書きだけ羅列しただけでも凄まじい人なんだと思い頂けると思います。そんな安宅さんの専門分野は数理・データサイエンス・AI教育です。そして、「シン・ニホン」のサブタイトルは「AI×データ時代における日本の再生と人材育成」です。まさにこの本のメインテーマなわけです。それでは内容に入っていきます。

・人類は再び解き放たれる

AI、人工知能、IoTなど、普通に生活していてその言葉を耳にしない日はないくらい認知されています。それら単語の詳細な定義はここでは省きます。そういった技術が今後どのように世界に影響もたらすのでしょうか。著者の安宅さんはこう述べます。

・ローマ時代の2000年前から産業革命が始まる頃まで、人間の生産性は2倍ぐらいにしかなっていない。しかし、そこからの200年で50〜100倍に上がっている。ここから数十年でこれがもう一段跳ねる瞬間を僕らは生きている可能性が高い。

現代においては指数関数的な思考が必要になると述べています。これは今までは1メモリずつ増やす、改善するような思考でよかったのですが、これからは1桁2桁一気に成長、改善させるような思考が必要になるということです。

未来の方程式 【未来=課題×技術×デザイン】

安宅さんは本や講演などで一貫して述べていることがあります。それは未来を形成するには【妄想力】が必要でありそれを支えるのがテクノロジーなんだということです。ドラえもん、鉄腕アトム、ジブリ作品など日本人は世界に誇る漫画大国です。このイマジネーションこそが世界と戦うためのポイントになります。

世界における二極化。実は日本は遅れている。

最低賃金が年々上がりつつありますが、実は日本てまだまだ低賃金労働者が沢山いる国なんです。しかも、最低賃金ライン周辺を大半の労働者が占めています。

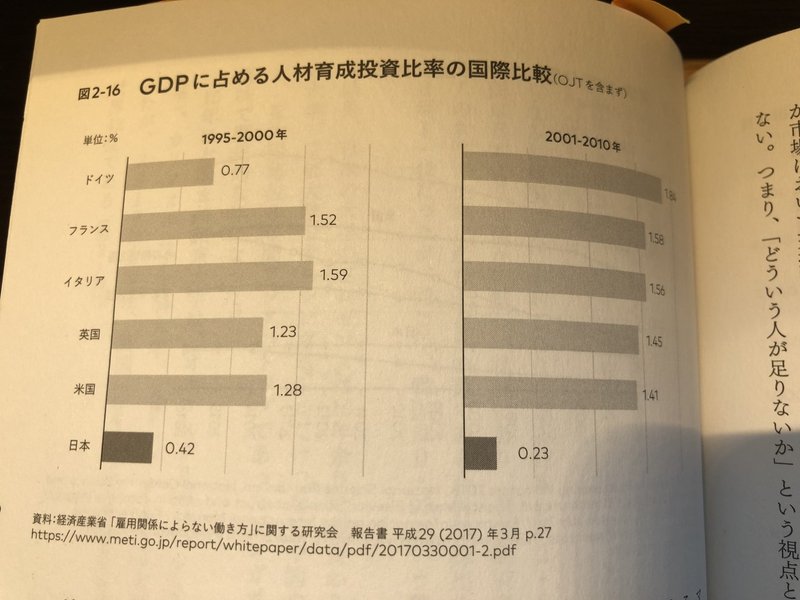

また、世界と比べると日本における人材教育への投資率も衝撃的です。これは図で見てもらった方がわかりやすいと思うので載せます。

「シン・ニホン」安宅和人 p091 2章「第二の黒船」にどう挑むかより転載

G7の欧米諸国と比べ、圧倒的に負けていることがわかります。未来を創造するにあたり、人材育成は急務だと安宅さんは述べています。

イシューは我々がどうやって生き残ることではなく、今の子供たちやその子供たちにまともな未来を残すことが出来るかどうかということ。

今の日本は世界と戦える要素が少ないとしています。データサイエンス、利活用、処理力、人材育成などです。データ×AIの切り口から見ると、1885年の黒船来航時と同様の状況だと筆者は述べています。そう言われるとかなりヤバいと思いませんか。怒られちゃうかもしれないんですが、ちょんまげ結んで、帯刀して、浴衣着て。「あの船はなんだべか?」と唖然としているような状況ですよね。かなり遅れているのがわかるかと思います。

そんな日本がなす術はないのか。それについては次回以降がっつり書いていきたいと思います。シン・ニホンⅰは以上になります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?