最近の記事

- 固定された記事

- 固定された記事

マガジン

記事

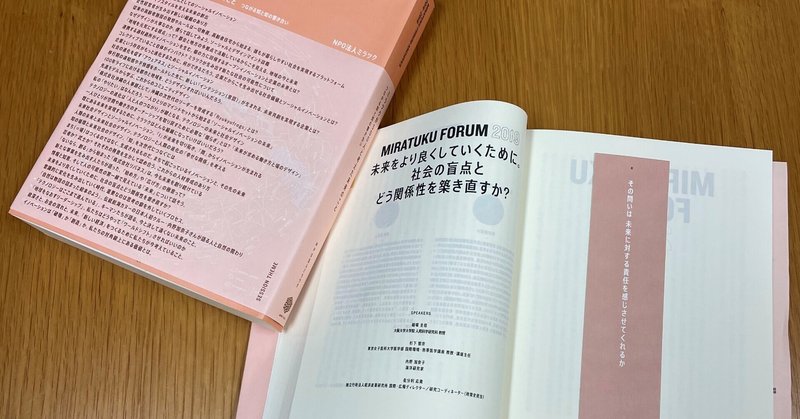

つながる知と知の響き合い 『MIRATUKU FORUM ARCHIVES 2016-2019 ミラツクが500人と考えた未来のこと つながる知と知の響き合い』

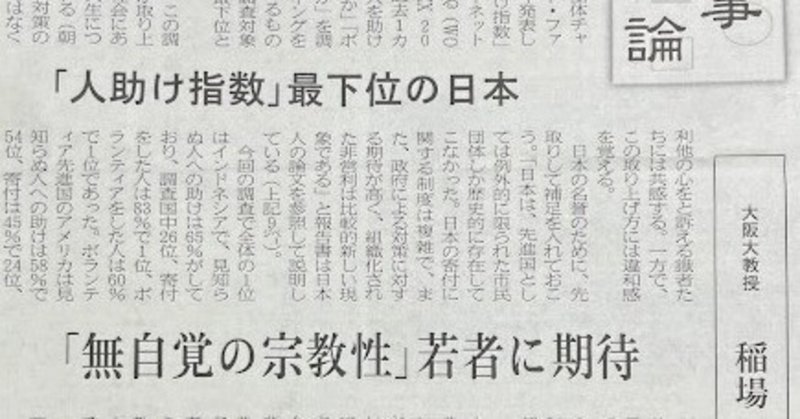

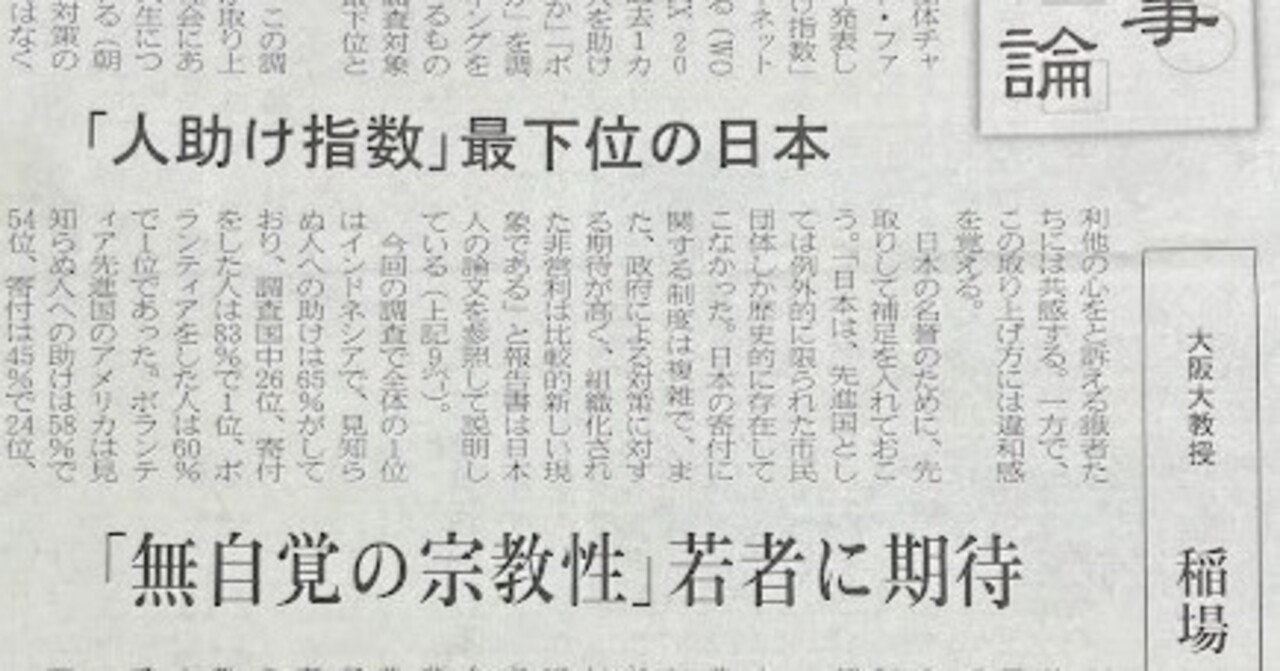

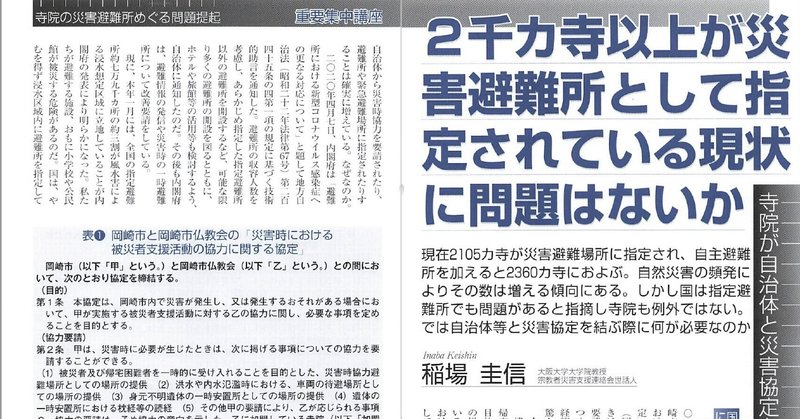

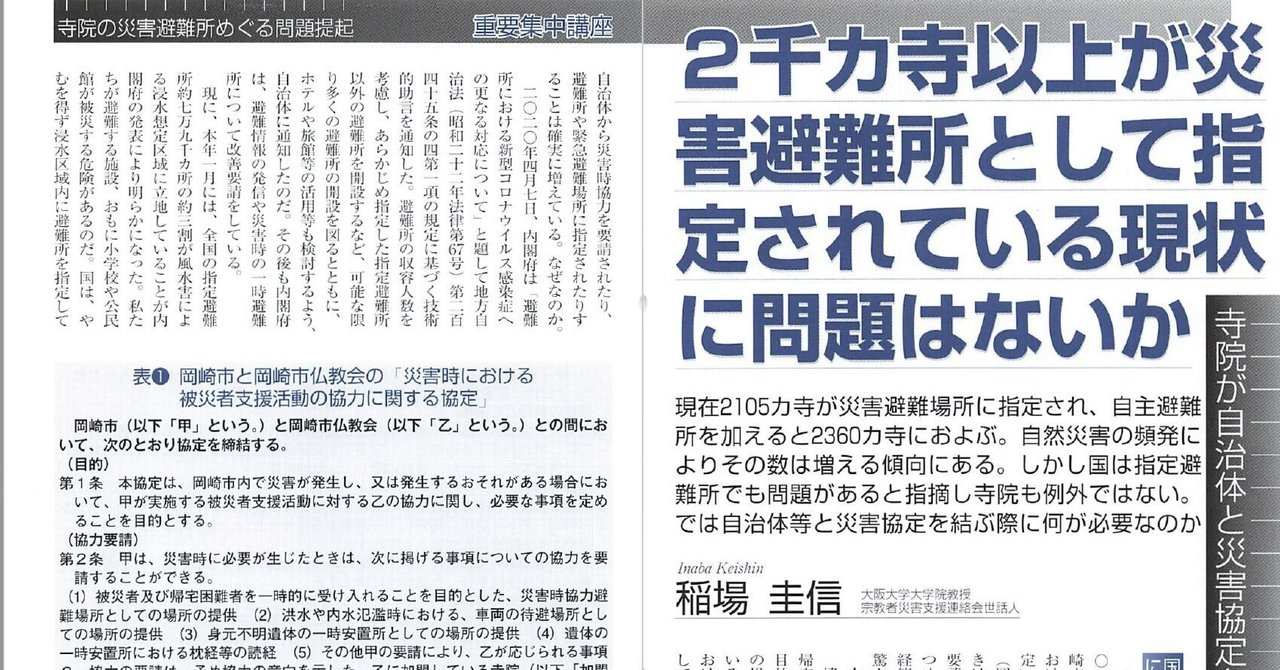

さすが、ミラツク! 素敵な装丁の素晴らしい本が刊行されました。 紹介文を書こうかと思ったら、以下にすでにありました。 さすが、写真も素晴らしい。光の入り方で、この本の装丁の美しさがさらに際立っています。 私も2019年12月にフォーラムに参加しました。それが本書の中に収められています。 ・稲場圭信、杉下智彦、内野加奈子、佐分利応貴「未来をより良くしていくために。社会の盲点とどう関係性を築き直すか?」pp.533-554. ライターの平川友紀さんが担当してください