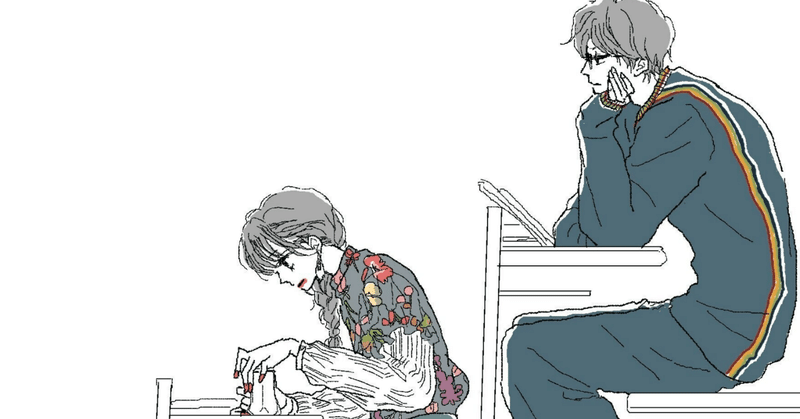

書くときに、時々思い出すあの日の横顔。

大学の卒論提出の日のことを思い出す。

わたしは文芸学科だったので小説が

最終卒業制作だった。

あの頃ほとんど本を読むことに

興味がなかったので、小説をどう書けば

いいのかわからなかった。

でも彼は、いつも書きたいテーマが

あった。

底辺にいるんだと信じていた彼だっ

たから

そこで暮らす人たちを照らす小説を

書きたいという志があった。

わたしは、事実彼が書こうとする世界を

愛していたのかどうかわからないけれど。

書いている彼のことは好きだった。

原稿用紙に向かっている時の眼差しが

好きだった。

部屋の本棚にはジャーナリストに

なりたかった彼らしく、

本田靖春がずらっと並んでいた。

権力や差別と闘っていた

ジャーナリストであるということ

ぐらいしかわたしは知らなくて

あれからいまだにちゃんと読んだ

こともない。

そんな大学時代の彼は女の人好きで、

ギャンブルに賭けて遊ぶお金を

捻出するような

あかんやっちゃだったけど。

書いている時は、同じ人ですか?

って

思うぐらい真剣過ぎた。

宮本輝を教えてくれたのも彼だった。

『錦繍』。

一通の手紙からはじまった往復書簡だけで

綴られた物語。

この作品を好きな彼が好きだったのか

作家のことを好きになったのか

わからないけれどわたしも宮本輝が好きに

なっていった。

彼には、いつか新聞記者になったのちに

作家になりたいという希望があった

らしく。

人の営みを書くために、社会の矛盾を

この目でみてからじゃないと書けないと。

酔うとよく言っていた。

遊ぶときは、ちゃらんぽらん君なくせに。

そのギャップにも惹かれていた。

そして、卒論提出の日、あろうことか彼は

まだ卒業制作である小説が出来上がって

いなかった。

時間は午後3時と決まっていた。

まだでけてへんねん。

彼が言った。

わたしはなにいうとんねんって気持ちが

あったけど。

マジ? はよ書いてよ。今日〆切やねんで。

って抑え気味に言った。

知ってる、3時やろう?

なに、余裕かましてんねんって心の中で

思いつつ。

その担当教授は、俳句の世界でも著名な方で

厳しい評価をされる方だった。

わたしたちの卒業制作で、提出する小説に

なぜかどういう掟なのか手書きであることを

命じていた。

彼の指は限界に来ているのはわかっていた

けれど。

わたしが代わってあげることはできない。

彼の頭の中でしか物語は進んでいないのだから

それがどうであるのかは彼のみぞ知る。

物語を書くとはとことんひとりだということを

その時知った。

もどかしかった。

吹き抜けの建物のアールを描いたそのアール

部分が、教授の部屋になっていた。

その部屋の前のベンチを机にして彼は、

ひたすら小説を書き続けていた。

時折、原稿用紙を飛ばしそうなぐらいの

風が山間から吹き抜ける。

いっそ原稿用紙飛ばしてしまえって

思いつつも

わたしはその姿を見守るしかできなくて、

一緒に卒業できなかったらどうすんねん

という想いと、必死に物語を紡いでいる

彼の姿にちょっと胸を打たれてもいた。

そう思う反面なんで間に合わせるように

書かへんねんって、繰り返し腹もたっていた。

教授の部屋には、もちろん出来上がったもの

しか入れない。

ひとりずつ、口頭試問を受けることになる。

それをパスしたら無事に卒業のプロセスに近づく。

そんな遠い昔のあの日のことを、なぜか〆切が近づくと、

思い出すのだ。

昨日、録画してあった子供たちに小説を教える

というレッスン番組を見ていた。

子供たちのちいさな冒険の「物語」を

書こうというレッスンの中で、

作家の重松清さんはひとりずつに声をかけて

対話をしながら、書きたい方向にナビゲート

してゆく。

こんなに小さい子供たちも、物語をこしらえて

ゆくその様子にひきつけられてゆく。

ひとりはひとりずつのちいさな体でありったけの

頭と心を働かせながら、それぞれの物語の最後の

「。」までたどり着いた。

〆切時刻が5時となっていた会場で、とにかく

ひたすらキーボード打つ姿や、原稿用紙に

鉛筆をはしらせるその眼差しに心打たれていた。

みんなへとへとになっていた。

最後まで走りぬいた子供たちに重松清さんは

言葉を贈る。

「(きみたちの)すべての言葉に自分がいたね」

そして、これが書けなければ前に進めないという

作品が誰にもあるはずだと。

この言葉を聞きながら、あの日彼が苦悩しながら

卒業制作の一文字一文字を原稿用紙に刻んでいた

姿を思い出す。

きっと彼はなにか「じぶん」であることを

探し続けながら書いていたのかもしれない。

上手く言えないけれど、最後の時間まで

粘りながら書き続けようとしていた姿を

思い浮かべながら。

わたしは一緒に卒業したいというささやかな

希望しかなかったあのころ。

〆切に追われすぎて最後まで辿りつけない

と焦っていた午前三時、しぜんと彼のあの

書く姿を思い出していた。

彼もどこかていまも書いているの

かなあ、と。

心の励みになっていた。

いつも、笑える方向を目指しています! 面白いもの書いてゆきますね😊