ハードボイルド書店員日記【176】

「ピーターラビットの500円を5枚、1000円を3枚。1枚ずつ包装ね」

図書カードがやけに売れる月末の昼。今度はサングラスをかけた常連の老紳士だ。レジを打とうとしたら「あと1500円を7枚」と言われた。

「1500円のものはございませんが」

「知ってる。だから1000円と500円を1枚ずつで7組」

ならば「1000円を10枚、500円を12枚」と伝えてくれる方が助かる。組み合わせは包む段階で教えてくれればいいのだ。

会計を済ませ、販売表にレシートのリプリントを貼りつけた。後ろの小さい金庫からカードを取り出し、枚数をお客さんの前で確かめる。

「紙のケースに入れるだけ? のしはやってくれないの?」

「申し訳ございません」

「ケチだねえ。前はやってくれたのに。まあ仕方ないか。書店儲からないんでしょ?」

年の割に白くて頑丈そうな歯が覗く。

「本の利益率は1割だっけ?」

「だいたい2割です」

会社によって多少異なる。そこまで話す必要はない。

「万引きとかあったら大変だねえ」

「ホント切実です」

手を動かしつつ言葉を選ぶのは、傍で見ているよりも神経を遣う。

500円と1000円を終わらせ、1500円に取り掛かる。

「君らのやってるような仕事を、世間ではブルシット・ジョブって呼ぶんでしょ?」

作業を止め、相手の顔を見た。逆らうと面倒な人だからと躊躇った時間は1秒に満たない。

「ちょっと違います」

「そうなの? 誰かがそんなことを言ってたよ」

「あの、お時間はいま大丈夫ですか?」

「べつに何もないけど」

「少々お待ちいただいてもよろしいでしょうか?」

包装を済ませ、内訳ごとに分けて付箋を付け、それから大股でカウンターを出た。

「お待たせして申し訳ございません」

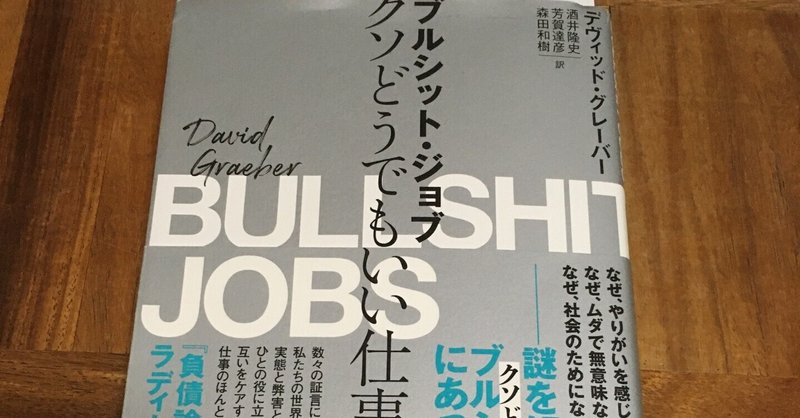

岩波書店から出ているデヴィッド・グレーバー「ブルシット・ジョブ クソどうでもいい仕事の理論」をカウンターの上へ置いた。420ページを超える大作である。

「そうそう。だからブルシット・ジョブでいいんでしょ?」

「33ページを開かせていただきます」

こんなことが書かれている。

「ブルシット・ジョブはたいてい、とても実入りがよく、きわめて優良な労働条件のもとにある。ただ、その仕事に意味がないだけである」

「シット・ジョブはふつう、ブルシットなものではまったくない」

「だれかがなすべき仕事とか、はっきりと社会を益する仕事にかかわっている。ただ、その仕事をする労働者への報酬や処遇がぞんざいなだけである」

「なるほど。書店員はシット・ジョブか」

不満そうにページを人差し指で叩く。

「確かに本屋がないと困る。でも社会を益するとまで言えるかね? 作家や新聞記者ならまだしも」

「27ページへ戻っていただけますか?」

そこには次のような文章が記されている。

「ブルシット・ジョブとは、被雇用者本人でさえ、その存在を正当化しがたいほど、完璧に無意味で、不必要で、有害でもある有償の雇用の形態である」

しばし考え込む。

「働く本人が無意味で不必要で有害ですらあると感じていなければ、周りがどう思おうとブルシットではない。そういうこと?」

軽く頭を下げた。内心では手を叩いている。

「そして本屋は今後も世の中に必要だし、絶対になくならないと考えています」

その理由は、と336~337ページに跨る一文を見せた。

「ロンドン地下鉄の『切符売り場』の労働者たちは、切符を切るのではなく、迷子の子どもや泥酔した人に声をかけるために存在しているのである」

つまり、と身を乗り出す。

「書店の労働者たちは、本をレジで売るのではなく、本をお探しの方や図書カードを少々込み入った形で包装してほしい人に声をかけられるために存在しているのです」

「それだけじゃダメでしょ。いい本を仕入れて紹介したり」

「仰る通りです。そのためにはたくさんの書籍を読み、日々のニュースをチェックして考え、欺瞞を見抜いて良書を選べる目を養わないといけません」

「ケアリングと研究が軸か。だから誰にでもできる仕事じゃないし、機械に代替もされないと?」

「少なくとも私は書店員であり続ける自信を持っています」

ふふん、と再び口元で光が煌めく。

「まあ言うだけなら簡単だな。サボってないか、ちょくちょく様子を見に来てやるよ」

「お待ちしています」

「図書カードありがとよ」

こちらこそ。いいキッカケをありがとうございました。

書店員はブルシットでもシットでもない。そう断言できる日がきっと来るはずだ。

作家として面白い本や文章を書くことでお返し致します。大切に使わせていただきます。感謝!!!