副業Webライター確定申告への道③~インボイスの登録手続きと特例

こんにちは、OgAzです。確定申告についてのお勉強第三弾です。第一弾、第二弾がマガジンに追加されたそうです。ありがとうございます。

このマガジンにはこれまで何回か追加していただいたのですが、他のどのマガジンよりもビュー数の伸びがえげつないと実感しています。noteってライターさんが本当に多いんですねえ。ナカーマ。

さてインボイス制度ってなんじゃらほい?について学んだ前回に続き、今回は実際にインボイス事業者になるには手続きどうするの?って話をまとめていきたいと思います。参考にさせていただいたのは前回に引き続き、書店で購入したインボイスの本です。

これまでもだいぶ自信ない感じに進めてきたのですが、今回の内容はさらに自信がないことがちらほらあるので困りますねへへへ(笑い事ではないのだが)。もし間違いがあれば、例によってコメントでご指摘お願いします!

インボイス事業者=課税事業者

前回の記事で、「インボイス制度とは!?」とか偉そうに説明しておきながら、最終的に免税事業者と課税事業者の話で終わってしまったので、「あれ?インボイス制度どこいった!?」と思われた方もおられるでしょう。読み返してみて私がそう思いましたごめんなさい。なので、今回はその補足から入りたいと思います。

「インボイス」、正式名称は「適格請求書」。国に認められた登録番号が記載された請求書のことです。2023年10月からは、インボイスを発行しなければ仕入れ課税が控除できないという話は前回のとおり。

このインボイスを発行するためには、あらかじめ適格事業者(インボイス事業者)として登録番号申請を行う必要があります。そして、登録番号を申請するためには、課税事業者にならなければいけないというルールがあるのです。つまり、免税事業者はインボイスを発行できない。インボイスを発行できない事業者からの仕入れ消費税額は、仕入れ控除できなくなるということになります。

免税事業者には特例措置がある!

これからさまざまなお仕事を獲得していきたいなあと思っているらしい、WebライターOgAzさん。いろいろ勉強してみて、こんなふうに考えているようです。

しかしここで気がかりなことが一点。「新しい制度って申請とか超めんどくさそう!!!」国の作る制度なんてだいたい、わざと面倒くさく作られているはずだ(偏見)!インボイスの発行とやらもさぞ手間がかかるに違いない(偏見)!こうしてWebライターOgAzさんは途端にヤル気を失いました。

でもそこはご安心を。インボイス制度に合わせて免税事業者から課税事業者になる人のために、特例措置というものが設けられているのです!

通常、免税事業者がインボイス事業者になるためには、三段階の手順が必要です。

STEP1:「消費税課税事業者選択届」を提出

↓

STEP2:「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出

↓

STEP3:後日、登録番号が通知されて完了!

本来ならインボイス事業者になる前に、STEP1として「課税事業者になりますよ」の申請=「消費税課税事業者選択届」が必要なのです。書類名が長い長すぎるよ嫌がらせじゃないの。

でも、インボイス制度に対応する意思のある免税事業者のために、ここで特例が設けられています。2029年(令和11年)9月30日までの期間、免税事業者は「適格請求書発行事業者の登録申請書」のみの提出でOK。消費税ナンタラとかいう長ったらしい申請書を出すSTEP1が省略され、STEP2だけでインボイス事業者+課税事業者になれるのです。書類が1つなくなるだけで、気分もだいぶ違う!

さて、ここでWebライターOgAzさんから質問。

なるほど、インボイス事業者の申請を出して課税事業者になったものの、「やっぱやだ!免税事業者に戻りたい!」と思う場合もありますよね。

インボイス事業者をやめて免税事業者に戻るためには、「適格請求書発行事業者の登録取り消しを求める旨の届出書」(長いっつーの!)を税務署に提出する必要があります。これが「インボイス事業者やめるよ~」の届け出です。原則として次の課税期間初日(だいたい翌年の1/1)に登録の効力を失います。

特例によってインボイスの登録申請を行った元免税事業者であれば、2029年9月30日までの特例期間中は、上の長~い名前の取り消しの届け出を提出するだけで免税事業者に戻れます。インボイス登録申請のとき「消費税課税事業者選択届」の提出が省略されたので、取り消しの際も省略されるというわけ。

つまり特例期間とは、免税事業者にとってのお試し期間ということです。「よくわからないから登録してみよ」ととりあえずインボイス事業者になってみて、嫌なら特例期間中に止めればいいってことですね。国の施策の割に柔軟性があるじゃないかと思わなくもなくもない。

なお、特例期間を過ぎた場合、または、免税事業者だけど「消費税課税事業者選択届」を提出して課税事業者になっている場合には、「適格請求書発行事業者の登録取り消しを求める旨の届出書」とともに、課税事業者を辞めるための「消費税課税事業者選択不適用届出書」(※「消費税課税事業者選択届」とは違うよ!注意!)も提出する必要があります。書類名がいちいちややこしくて困る・・・。

で実際インボイスって何を書くのさ

制度についてあーだこーだ説明してきましたが、要するにインボイスって請求書のことです。では実際に制度が導入されたら書かなきゃいけないインボイス、いったいお前はどんな姿をしているのか!?何を書けばいいのか!?とビクビクしている皆様に、インボイスくんの正体をお見せしましょう。ズバリ、こいつがインボイスだ!どんっ!

そうです。インボイスは適格請求書、請求書のことです。ただの請求書です。インボイス制度のために、特に新しく何かを作らなければいけないわけではありません。既存の請求書に、必要な項目を追記するだけ。

インボイスに必要な項目は、

④登録番号(Tで始まる14桁の番号)

③軽減税率(8%)対象の合計金額(税込み・税抜きどちらでもOK)とそれ以外(10%)対象の合計金額(税込み・税抜きどちらでもOK)

⑥軽減税率(8%)とそれ以外(10%)の消費税額

※番号は国税庁資料の画像に対応しています

だけです。

私はすでに請求書発行の際に、合計額と消費税額を別に記載しています。あとは登録番号さえあれば、発行に関しては何も問題なし。「インボイス」なんて大層な名前なので身構えてしまいますが、そこまで恐れるものではないのです。1点だけ注意として、売り手として交付したインボイスは、写しを7年間(正確には「課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間」)保存しておくというルールがあります。

軽減税率の導入が決まった2019年10月から、2023年9月までの4年間は猶予期間とされており(つまり今はまさに猶予期間中)、事業者が2023年10月から円滑にインボイスに対応して事業が進められるように各社準備を進めている最中なのです。そのため、今私たちも似たような請求書をすでに作り、知らないうちに対応してしまっているのですね。い、い、いつの間にー!!

ちなみに、不特定多数に対して販売を行う小売業などに関しては、簡易インボイスが認められています。「請求書」と言いましたが別に請求書の様式だけでなく、領収証やレシートであってもインボイスと見なしてもらえるということです。システム改修が難しいなどとの事情があれば、今までの請求書や領収書に必要な項目を手書きで書き加えたり、ゴム判で押すのもアリなんだって。

簡易インボイスにも通常のインボイスと同じく登録番号などが必要にはなりますが、割と幅広く対応できるよう考慮されている印象。それだけみんなに消費税を払ってほしいってことなんですよね・・・。

最適解は簡易課税制度!?

さてこれまで、事業者の消費税負担額は売上消費税 - 仕入れ消費税であるということを学んできましたね。

前回の例でいうなら、

◆WebライターOgAzさんの消費税負担額:

仕入れ消費税はないので消費税額の100円

◆事業会社PoNTaの消費税負担額:

売上消費税500円 - 仕入れ消費税100円で400円

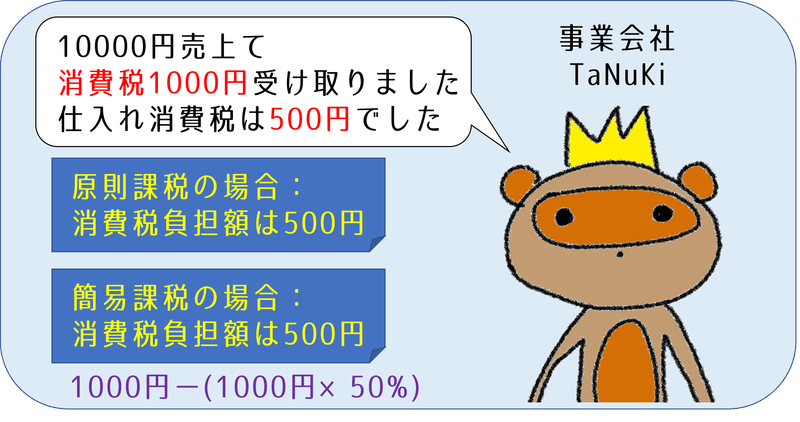

◆事業会社TaNuKiの消費税負担額:

売上消費税1000円 - 仕入れ消費税500円で500円

ということでした。

これは「原則課税」と呼ばれる本来の消費税の計算方法です。免税事業者がインボイス事業者となった場合に益税がまるまる無くなる形になります。悲しい。仕方ないことなんだけど、なんかかなしい。

そこで、WebライターOgAzさんのような零細事業者(!)の負担を減らす制度があります。それが、簡易課税制度と呼ばれるものです。

簡易課税制度は、中小事業者の納税事務負担に配慮する観点から、事業者の選択により、売上げに係る消費税額を基礎として仕入れに係る消費税額を算出することができる制度です。(中略)課税売上高が5,000万円以下の課税期間について、売上げに係る消費税額に、事業の種類の区分(事業区分)に応じて定められたみなし仕入率を乗じて算出した金額を仕入れに係る消費税額として、売上げに係る消費税額から控除することになります。

免税事業者は消費税の申告・納税が免除されますが、基準期間の課税売上高が1000万円から1円でもオーバーしてしまうと、自動的に課税事業者になってしまいます。そんな「これまで免税でやってきたのに、急にそれじゃあんまりだ!」とブーブーいう元免税事業者を救済するために、「みなし仕入れ率」によって消費税額を概算で算出するのがこの簡易課税制度。これを導入できれば、課税事業者になったとしても、多くのケースで原則課税よりは消費税額を減らすことができるのです。

分かりにくいので、例によって彼らに登場してもらいましょう。

WebライターOgAzさんが簡易課税を選択した場合

Webライターは第五種事業「サービス業」に当たるため、上の表によるとみなし仕入れ率は50%となっています。原則課税では100円、簡易課税だと50円です。課税事業者になったので消費税は負担しなければなりませんが、50円はこれまでどおり益税として受け取れるということになります。

「みなし仕入れ率」は非常に甘く設定されているので、一般的には簡易課税の方が消費税負担額を抑えることができます。逆に、サービス開始などのタイミングで仕入れ額が高額になってしまう場合は、簡易課税で損をすることもあります。そういうときは「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出して一時的に簡易課税→原則課税に戻ることもできます。いろいろと選択肢があるんだなあ。

これまで見てきたことから、WebライターOgAzさんのように仕入れ金額がない事業者にとっては、簡易課税を選択することで課税事業者にはなってしまうものの多少は益税を懐に納めることができて、かつ

とドヤ顔することができるってわけですね素晴らしい(別にドヤ顔をする必要はない)。

ということで現段階での超個人的な最適解は、「インボイス事業者+簡易課税制度選択」かなと思っております。あくまで私の意見なので、Webライターのみなさんも、自分にとっての最適解は何かを考えてみてくださいね。お勉強大変だけど!

ちなみに、インボイス制度開始に当たって、簡易課税の届出書についても提出期限に特例が設けられています。私のようにインボイスとセットで簡易課税を選択しようという事業者は多いと予想されることから、2029年(令和11年)9月30日までの期間、免税事業者が簡易課税の選択届を提出した場合、その課税期間から簡易課税が適用されます(本来は前の課税期間中に提出しなければいけないルール)。なので、2023年になって急に「やっぱ簡易課税にしよう!」となった事業者でも、10月のインボイス制度開始時点から簡易課税が適用されることになります。

インボイスは来年10月からなので、今年インボイス申請と簡易課税提出しておけば、普通に10月から簡易課税としてスタートするということですかね。ということで、実は先月出しました、インボイスも簡易課税選択届も。身を持って体験する税金のお勉強ってやつです。貴重な体験ですね。

続く|次は「開業届とインボイス申請、出してみた!」の予定

確定申告のイロハとインボイスについて3回にわたりまとめてみましたが、いかがでしたでしょうか。楽しんでいただけたら嬉しいです。本に書いてあることはもっと詳細なんだけど、細かく見ていると本当に頭痛が痛いので!!細かいことは各々でお勉強していただければと思います。私も、制度開始までにもう少しいろいろ知識を付けていきたいです!

今回まとめた税金のお勉強と並行して、開業届と青色申告承認申請書、そしてインボイス申請書、簡易課税選択届をすでに提出済みです。人生初のeTaxにも登録しました。大人の階段・・・!!

インボイス導入に関しては、多くのWebライターが対応すべきか悩んでいることでしょう。一方の私は、言うて副業で、始めたばっかで収入も大声で言えるほどない程度のものでして、仮に消費税を納付することになってもそれほど痛くない程度かなと思って。せっかくだしこの際、社会勉強もかねて制度について理解を深めよう!と考えたわけです。これまで『税金』なんてものにはなるべく関わらないように生きてきたので、いい機会かなって思いますしね。わが身をネタにできる幸せを感じつつ、やっぱり数字苦手だわあと痛感した今日この頃なのでした。続く・・・。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?