幻想を報告せよ -公務員カフカの冒険

【水曜日は文学の日】

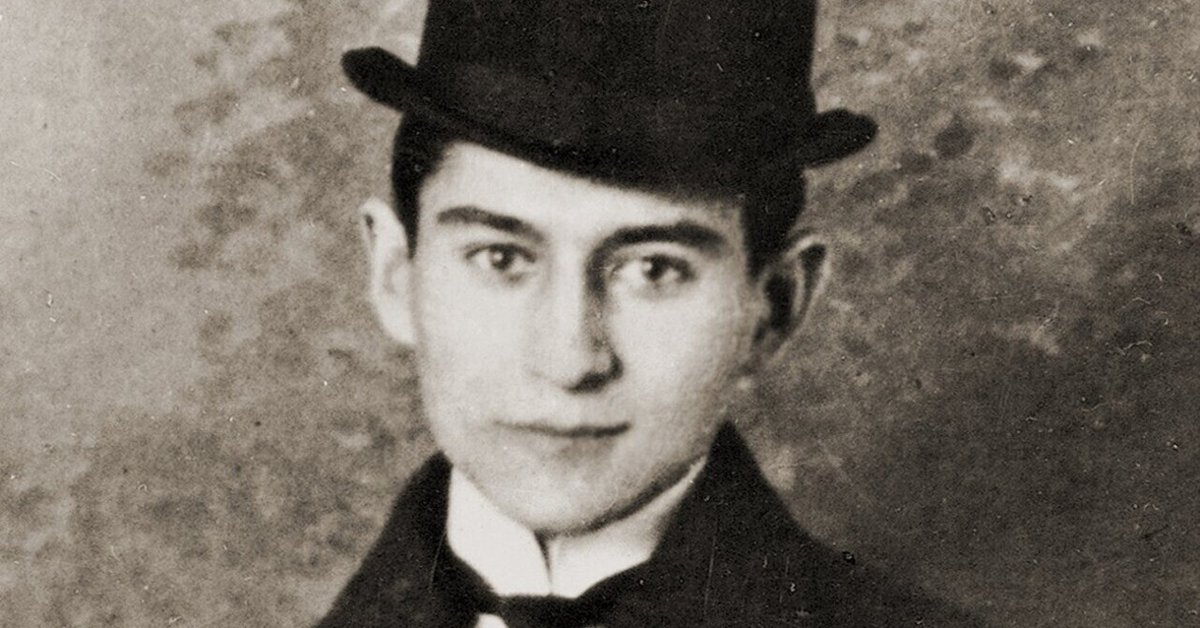

ある朝、普通のサラリーマンが毒虫になってしまう小説『変身』で名高い小説家フランツ・カフカは、本当に不思議な「ありよう」の作家です。

個人的に興味深い作品は何個かあれど、なぜここまで研究者から読者まで、惹きつけてやまないのか、ちょっと驚くようなところがあります。

私が今興味があるのは、彼の「生き方」と「書き方」です。

それは、一見新奇なようでいて、実は、文学史のある種の伝統に即しています。だからこそ、彼の作品がここまで受け入れられているように思えるのです。

フランツ・カフカは、1883年チェコ(当時はオーストリア・ハンガリー帝国)のプラハ生まれ。大学を卒業し、短期間、保険会社に就職した後、プラハの労働者傷害保険協会で働きます。

半官半民ですが、公務員の地位が保証され(本人曰く「オーストリアの官僚制度に腰まで漬かっていた」)、何よりも、残業なしで午後退勤できて、執筆に時間を当てられるため、カフカは次々に作品を書くことに。

いくつか作品を発表し、婚約をするも、結核を発症。療養も空しく、1924年、40歳で亡くなっています。

カフカの作品には、様々な解釈があります。

例えば彼の「ユダヤ性」。定住できずに彷徨う人物たちの面影に、両親がユダヤ人だった彼の思考の一側面を読み取るもの。長編小説『城』で顕著です。

20世紀後半に流行したのは「不条理」の作家としての側面。『審判』や『変身』で、登場人物の受ける凄惨な「掟」の仕打ちを淡々と描く、その描写。サルトルの哲学やカミュ『異邦人』の先鞭として。

あるいは、そういうものを全部取っ払って、奇妙なユーモア寓話として楽しんでしまおう、という考え方もあります。故池内紀氏等が、強く仰っていました(氏の訳は非常に読みやすくアレンジされていました)。

これらの解釈は、どれも間違ったものではありません。名作とは、解釈が一致しているから残るのではなく、謎めいて様々な解釈を許すからこそ、死後も生命を持つものです。

私が興味深く思うのは、単純に、その文章の読みにくさです。どれだけの人が、あの文章を、心から楽しんで読んでいるのでしょうか。例えばこんな一節。

もしかすると、刊行の時期が悪かったのかもしれなかった。世間一般に浸透することのなかった、このもぐらの発見は、一方においては、完全に忘れられてしまって、したがって私の報告書があらためて世間の耳目を驚かせたなどというには、まだそれほど昔のことでなく、しかしまた、他方においては、もともと存在していたはずのなけなしの関心が、すっかり尽きてしまうほどの時間は、やはり経過していたのである。

描写がこまごまとして、長い。長編小説でこれをやられると大変です。大作『城』の次の一節。

さきほど私がお話ししたその布令についていうと、私たちは測量技師を必要としていない旨、丁重に回答しました。ところが、この回答は、本来の部署、かりにA課としましょうか、A課へもどってはいかなかったようで、どうやら誤って別のB課にいってしまったらしいのです。したがって、A課は回答を受け取らないままになってしまったのですが、さりとてB課にしても、遺憾なことに、回答をそっくり全部受け取ったわけでは(以下略)

一言で間違えましたと言えばいいところを、ここまで延ばされる。或いはこんな文章。

四角型回転軸のカッターは、ボルトによって直接に回転軸に固定されていて、刃の部分を露出させたままで、毎分、3800ないし4000回転する。労働者からすれば、カッター付回転軸と作業台の平面との距離が大きいことによって生じる危険は、今やあからさまに現実となる。いかに慎重な労働者といえども、片手で削るべき木材を作業台上に(以下略)

描写が詳細というよりも、全てを書かずにいられない、強迫観念的なものを感じるのです。

ところで『木工回転鉋盤における災害予防措置』という作品の名前は初めて聞いたと思う方が、いらっしゃるかもしれません。そう、これは、日本のいかなるカフカ小説集にも出てきません。

これは、労働者傷害保険協会に勤務する公務員カフカが、仕事のために書いた論文の一節だからです。

この文章は、講談社『現代思想の冒険者たち』シリーズの一冊『カフカ』で平野嘉彦氏が、紹介していました。

カフカを詳細な読みで読み解くこの名著。是非、講談社学術文庫で復刊してほしいと思いますが、私はこの断片を読んだとき、はっとしました。

カフカの作品は、彼の本業だった公務員の仕事に、想像以上に、密接に関わっているのではないのでしょうか。

彼の作品のスタイルは、一言で言うと「報告書」です。『あるアカデミーへの報告』や『あるたたかいの記』のような、あからさまなものもあります。

彼の「寓話」も、この詳細な報告スタイルのものです。グリム兄弟の童話やラ・フォンテーヌの寓話とは、真逆のスタイルです。

報告書というのは、いかなる場合でも論理的に、冷淡に対象を捉えなければいけません。

そして、反論を封じるため、ある種の断定と、緻密そうに見える(よく考えると、実は緻密でない場合もそこそこある)長大な論理の組み立てが必要です。

『城』の、延々と続く長い言い訳や『変身』のように、どんな幻想的な情景や異様な動物でも感情をこめない描写は、官僚的な、言葉の文字通りの「お役所仕事」のスタイルのように思えるのです。

しかし、それは、カフカに限ったことでしょうか。

ここでちょっとクイズを出してみましょう。下記の5人の作家の共通点は何でしょうか。

●ダンテ

(13~14世紀イタリアの詩人。

『神曲』等)

●ゲーテ

(18~19世紀ドイツの詩人・小説家。

『ファウスト』等)

●E・T・A・ホフマン

(18~19世紀ドイツの詩人・小説家。

『砂男』、『黄金の壺』等)

●ポール・クローデル

(20世紀フランスの詩人・劇作家。

『繻子の靴』等)

●フランツ・カフカ

正解は、全員、大学で法学を専攻していることです。

ダンテは、中世の名門ボローニャ大学で法学をみっちり学んでいます。ゲーテは、ライプツィヒ大学→ストラスブルク大学法学部卒業後、弁護士資格を取得。作家として高名になった後は、ヴァイマル公国の閣僚になった官僚です。

E・T・Aホフマンは、ケーニヒスベルク大学の法学部出身で、判事、裁判官としても生涯活動。カフカは、プラハ大学法学部卒。

クローデルは名門パリ大学法学部卒業後、外交官試験に合格。高級官僚として出世し、最終的には、駐日大使、駐米大使まで勤め上げています(ちなみに、駐日大使時に、関東大震災に遭遇して、その印象を書き残したりしています)。

勿論、だから偉いわけでも何でもありません。ただ、高見温さんが以前、Xで呟いていらっしゃいましたように、法学部と文学というのは、実は結構関わりがある、ということです。

日本だと作家というのは、法律や官僚と関係がないイメージが一般的な気がしますが、そもそも、言葉の扱いに長けている人が作家となるわけです。

作家が外交官や文化大使のような官僚として活躍するのは、文学史において、決しておかしなことではありません。(法学部卒で一番有名な日本作家は、恐らく三島由紀夫であり、彼が大蔵官僚をドロップアウトしているのも、興味深いところです)。

この法学部出身の「官僚作家」たちには、一定の特徴があります。それは、一文が長く、本を文字で埋め尽くすように大量の言葉が並ぶこと。『神曲』や『ファウスト』の長さ。『繻子の靴』は上演9時間の大作です。

そして、どこか幻視的な作風で、異様に構築された、驚異の幻想風景が立ち上ること。『神曲』やホフマンの作品のように。

それは、彼らの根底にあるのが、「法」の論理であるからのように感じるのです。「法」とは、人の行動を規定する文書であり、言葉の論理によって、世の中を変える。

それと同じように、作家たちは大量の言葉を組み合わせ、今ここにはない幻想を生み出すのです。

カフカは、そのような「法学部幻想作家」の伝統に連なる、報告書を得意とした「お役所仕事」作家の最上の一人のように感じます。

彼が報告する、言葉を組み合わせて作られた幻想とは、永遠に意味づけを拒否しているかのような、不思議な世界。そこを小説という形式で報告することが、彼にとっての文学の冒険なのでしょう。

そんなことを考えながら、カフカの作品を読み返すのも、一興かもしれません。

今回はここまで。

お読みいただきありがとうございます。

今日も明日も

読んでくださった皆さんにとって

善い一日でありますように。

次回のエッセイでまたお会いしましょう。

こちらでは、文学・音楽・絵画・映画といった芸術に関するエッセイや批評、創作を、日々更新しています。過去の記事は、各マガジンからご覧いただけます。

楽しんでいただけましたら、スキ及びフォローをしていただけますと幸いです。大変励みになります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?