【創作】水霊の碁 第4話 星の船出

時は元禄、華の江戸

これは、無鉄砲で前向きな男、

石田策侑(弥之吉)と

囲碁の天才にして後の名人

本因坊道知(神谷長之助)の

芸と力、長年の友情と挫折をめぐる

物語である

※前回はこちら

第4話 星の船出

4-1

大名人本因坊道策が三月に死去し、道知が本因坊家の跡を継いだ。五代目当主本因坊道知である。

だが、策侑は、三か月前の道策の遺言の衝撃から覚めることができないでいた。

「そなたは決して、名人に就いてはならぬ。道知を支えると約束するなら、そなたに八段準名人を与える。だが決して名人を望むな」

「この場で証文を書け」

因碩に迫ったあの道策の目。証文を書いている時の、因碩の震えている背中。

衆人環視の状況下であれば、軽々しくその言葉も証文も破ることはできない。因碩は事実上、あの場で、自分の師匠道策の手で、名人への道を断たれた。

しかも、多くの弟子の前での、見せしめのような形で。あれほどの屈辱はないだろう。

八段準名人のような、特に名誉もない長老向けの位階を与えられるというのも、因碩にとっては、余計に辛いことに違いない。因碩が道策亡き後の現在、最強の実力者であり、名人になる実力はあるだけに、尚更だった。

策侑は、兄弟子や、本因坊家に出入りする年長の者たちに、因碩について聞き込んだ。

誰もが、因碩はいい方であるという意見である。そして多くの者が、決して口にはできないが、道策の因碩への仕打ちに憤っているのも、確かだった。

だが、一人だけ違う意見の者がいた。道策の前の当主にして、今は隠居となっている、三代目本因坊道悦である。

策侑はその頃、兄弟子の一人と共に、本因坊家全体の家計のやりくりも管理し、内弟子たち全体の統括的な立場にもなっていた。道策の正月時の遺言後、道悦に呼ばれることが増えた。

身の回りの世話をしつつ、本因坊家の状況や、今後の催しについても話をして、意見を貰う。

道悦は既に66歳という老年であったが、道知が年少である以上、自ら指揮しなければいけない場面があると、しっかり自覚していた。

そんなある日、四方山話をしていると、因碩の話になった。門下の者がどのように因碩を考えているのか、道悦は気にしているようだった。策侑は、自分の持っている情報を全て出して、続けて言った。

「やはり、あのご遺言のやり方について、多くの者は反発しており、因碩様に同情的です。憚りながら私もその一人でございます」

「お主の言うことは分かる。じゃが、道策にはあの方法しかなかったように思うのじゃ」

策侑は、その言葉に驚いた。道悦はぽつりぽつりと言葉を続けた。

因碩は昔、本因坊家の跡目を強く望んだことがあったという。

その頃は、誰もが、五弟子の一番手である小川道的が跡目になるのが当然であると思っていた。しかし、五弟子二番手の因碩(当時は桑原道節)はただ一人異を唱え、道的と争碁で決めるよう、道策と道悦に直談判した。

だが、道策はこれを拒否。道的を跡目にすると、道節に、井上家の次期当主になるよう勧告し、道節はそれに従って、井上家を継ぎ、井上因碩となったのである。

策侑は呆然と聞いていた。策侑にとっては、坊門に入る前の出来事である。

「因碩様は、道策様と一つしか年が違いません。二十近く離れたお若く才能ある道的様を選ぶというのは、理の当然に思えます」

「その通り。じゃが、因碩にとっては、そうではなかったのじゃ。あの男は、実力のある者が跡目になるべきという言葉を決して曲げなかった。己の師の言葉を拒否してまで、争碁を申し込んだ。

争碁を申し込むことの意味が、そなたに分かるか。差し違えるも覚悟の決闘を望むことじゃ。道策にとって、因碩は道的と自分に刃を向けた人間であるということを、道策は決して忘れなかった」

道悦は暗い声で続ける。

「よいか、策侑。力を持つとは、相手を打ち負かすとは、そうしたものじゃ。道策は憎まれても、道的や道知のため、坊門のために、あえて力で抑えた。わしも当主であったから心持はよく分かる」

「仰ることは大変確かに思えます。しかし、矛盾があるようにも思えます。今は因碩様の力なくして、道知様の成長も本因坊家の道も見えません。

誰もが分かるそのような状態で、因碩様にあのような仕打ちをしては、必ずや、将来に禍根を残します。

因碩様からすれば、ご自身の大望を、二度も道策様に否定された形でございます」

「それはその通り。だからこそ、道知を我々が支えねばならぬ。因碩の力が坊門にとって良きものとなるのか、見極めねばならぬ」

道悦はそう言うと、ふっと笑った。

「道策に身の回りのことはそなたに聞けと言われたが、なるほど、確かに才覚のある者じゃ。これからは、そなたを信用して、ことを進めていく」

策侑は、その言葉で居心地悪い思いを覚えた。「今後一生」本因坊に仕えてくれという道策の言葉に答えられなかった、自分の姿が思い出された。

道策の死後、門下の弟子たちの間に、奇妙な噂が流れた。それは、道知が、道策の実子、つまり隠し子だったという噂である。

その噂を初めて聞いた時、策侑は、まさかと思ったが、直感的にそれは正しいのではとも感じた。

道知にあれほどの碁の才能があること。初めて道知と会った時の、道知の「神谷の父親」の、子供に対しておどおどと遠慮した様子。

道策が道知を次期の跡目に付けたがっても、それをなかなか表に出さなかったこと。そして、死が近づいて、なりふり構わず、道知の名人への道を守ろうとしたこと。

全てに辻褄が合う。しかし、それを確かめるすべはもう残されていないのだった。

(何と因果なことだろうか)

そう思うと、ふと、道策はもしかしたら、自分が道知を一生守ると答えなかったから、因碩にあのような仕打ちをしたのでは、という言葉が、策侑の頭に浮かんだ。

もし自分が道策を安心させていたら、因碩への対応も変わっただろうか。それもまた確かめるすべはない。

こうした人間に関わることを、自分はもっと知らねばいけなかったのだ。後から知ったのではいけないのだ。

周りのことを何も知らずに、ただ囲碁を打っていた、自分の幼年時代の終わりが来たことを、策侑は苦い思いで痛感するのだった。

コラム

江戸時代には、名人碁所を巡り、対戦して実力で争う「争碁」が何度かありました。

ここに出てきた道悦自身、時の名人碁所、安井算知に異議を唱え、寺社奉行に自分と争碁するよう訴え出ました。

奉行から、もし負ければ、公儀擾乱により、島流しの刑に処すと言われても全く動じずに、なんと計二十戦、七年がかりの、空前絶後の争碁となりました。

結果は、道悦の12勝4敗4引き分けで、安井算知は、碁所を返上。とはいえ、道悦も公儀に異を唱えたかどで、自身が名人碁所に就くことは辞退し、実質引退します。道策に家督を譲って、弟子の名人碁所就任に力を尽くすことになります。

道悦が争碁について厳しい意見を述べたのには、そんな背景もあったのです。

本因坊道悦(黒)-安井算知(白)

黒六目勝(棋譜は中途迄)

道悦が勝った碁で最も苦戦した

二十番碁第十八局。

序盤から攻めても白に軽やかにかわされる。

△から中央の白を猛攻。

下半分をもぎとり

後半の算知の失速もあって何とか勝ちを拾った。

算知は当時56歳。道悦は打ち盛りの36歳

体力的な差も大きかった

4-2

いつまでも、過去を引きずってはいられない。

策侑は、ようやく現在に目を向けるようになった。道策の遺言の件で痛感したのは、自分があまりに人間のことを、表面しか見ていないことだった。

過去も含めて、多くの情報を集め、人間を様々な面から知ったうえで行動を起こさなければ、物事は上手くいかないのだ。

まず何よりも、因碩に対して最大限、礼を尽くす必要があった。

内弟子や門下生たちに対し、道知の出生についてのあらぬ噂を厳しく禁じ、因碩が道知に気兼ねなく指導できる環境を作り上げた。

幸い、因碩も、過去の恨みつらみを一切口にすることなく、道知と寝食を共にして、熱心に指導した。

道知の実力も上がり、他家の当主たちとも遜色ない。これに関しては特に問題がないように思えた。

そして策侑は、道知を屋敷の外に連れ出すようになった。

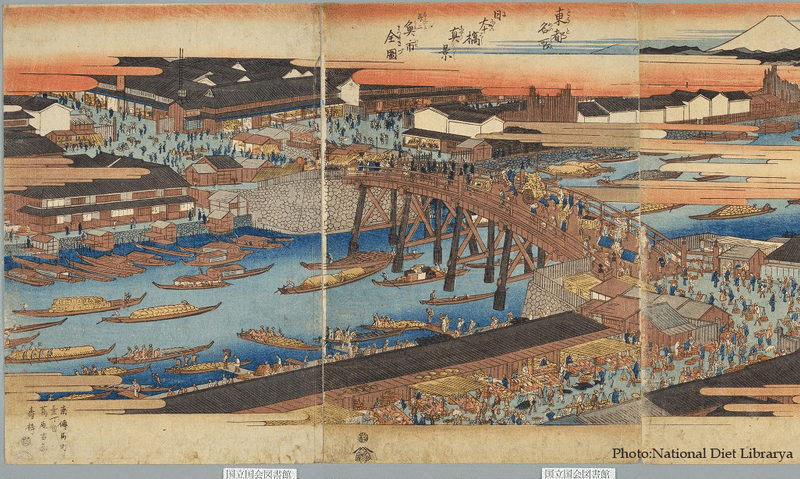

二人で物見遊山に箱根に泊りに出かけたり、日本橋に出かけたりした。

因碩は難色を示していたが、名人に就くには広く人間のことを知らなければ、と自分の意見を押し通した。内弟子の中に、策侑に異を唱える者はいなかった。

ある日、日本橋で活気ある商店を、知り合いの商店を中心に紹介しながら歩いていると、道知の足が止まった。

そこには、紅や金、藍染めの美しい絹織物が並んでいた。

目を輝かせ、そこから動こうとしない道知に、いつもと違うものを感じて、策侑は尋ねた。

「こちら買いましょうか?」

そして店主と話をした。なかなかのやり手だと言うのがすぐわかり、坊門全体と契約を結べば、更に格安で袴や紋付、着物を仕入れて独占的に用立てると言う。

策侑は、そこから更に値切ると、井上門まで紹介することを約束して、証文を交わした。

道知は一連のやり取りを、目を丸くして見ていた。

「そなたは無鉄砲な男、そんな大きなお金の話を、こんな短い間で決めてよいのか?」

「なあに、坊門の損にはなっておりません。質の良いものというものは値が張るものです。長持ちするのも考えたら、なかなか良い取引でしたよ」

策侑は、その言葉で久々に「無鉄砲」と呼ばれたことに気づいて、少し可笑しくなった。故郷では、いつもそう言われて、江戸に出る時も兄に呆れたようにそう言われていた。

それから、道知や因碩の着物は見た目にも派手になり、坊門の内弟子たちは、身なりも整った精鋭と世間に認知されることとなった。

その織物業者は、島尾彦左衛門といった。万事、商取引に有能なその男の話は大変面白く、策侑は、日本橋の店を訪れては、よく話すようになった。

彼は豪商の三井の知り合いであり、絹織物の売買で多大な利益を上げていた。

島尾はまた、幕府の商人である河村瑞賢の弟子として、瑞賢の西廻航路開通に尽力した一人だった。

「西廻航路」とは、奥州酒田(現在の山形県)から、日本海側を回り、長門から瀬戸内海を回り、大阪、伊豆と回って江戸まで運ぶ航路のことである。これにより、幕府にとって米の輸送費が大幅に減り、寄港地となった大阪はより栄えることになる。

島尾は、その航路の管理と新航路開拓に、策侑を熱心に誘った。航海には、航路を見通す確かな目、船員の厳しい指導、多くの部外者との厳しい交渉が必要である。

「あんさんには、その才覚がおありや。船商人になれば、必ずあんさん一代で、三井も真っ青の豪商になるで」

才覚があるという言葉には、正直倦んでいた。策侑は、その言葉を笑いながら聞いていたが、彼から商売や航海の話を聞くのは、楽しかった。

ある時、朝の船出の様子を島尾が克明に説明すると、一言付け加えた。

「うちらは、星と一緒に船出するんや。星は、なんも言わずに、うちらを導いとくれるんや」

その言葉で、ぱっと策侑の頭に、情景が浮かんだ。

朝まだき、水平線から太陽がのぞいて、空が明らむころ、まだ紺色の夜空の星が瞬いている。その美しい模様を辿って汐風を受けて旅に出る。

石見から江戸に出るまで、一度瀬戸内を船で渡ったことはあったが、そんな朝の光景は見なかった。

いいなあ、と素直に思った。自分にとって、新しい世界が開けているように感じられた。

とはいえ、日常のこまごまとした雑務に追われる日々は、相変わらずだった。

道悦との打ち合わせの時間も長くなり、弟子たちと碁を打つ時間が削られていく。気が付くと、三日ほど碁石を握っていない、ということも頻発した。

口には出さないが、もう碁打ちとして身を立てることは、諦めざるを得なかった。

道知の碁の指導については、因碩に任せつつ、身の回りの世話や体調管理は、引き続き策侑が行っていた。夜寝る前に今日の碁の反省を行い、明日摂る食事や、運動について話をした。

二人で話す時間は、策侑の心を癒すのだった。

ある時、夜中に道知から呼ばれた。寝所に駆け付けると、ぶるぶる震えている。怖い夢を見たという。

「そなたが、夜の船に乗って旅に出るのだ。我は、それを見て声もあげられず、暗い海の中に沈んでいくのだ」

島尾と話した内容は、道知に言ったことは一度もなかった。策侑は、道知の汗まみれの背中を摩って拭きながら、自分は遠くに行かない、安心していいと何度も保証した。

自分の心持が道知に伝わって夢に出たのだろうと反省した。同時に、心の奥底が冷えていくような、そんな感情が広がるのを止めることができないのだった。

(続)

※次回 第5話 決断の朝

6/1(土)21:00更新予定

※この文章は、架空の人物・作品・地名・歴史と現実を組み合わせたフィクションです。

【参考文献】

・『日本囲碁大系 第三巻』(筑摩書房)

・『日本囲碁大系 第四巻』(筑摩書房)

・『日本囲碁大系 第五巻』(筑摩書房)

・『元禄三名人打碁集』 福井正明著

(誠文堂新光社)

・『物語り 囲碁英雄伝』田村竜騎兵著

(マイナビ囲碁文庫)

・『坐隠談叢』安藤豊次著

(關西圍碁會 青木嵩山堂)

・『道策全集』藤原七司著(圓角社)

※第1話

※第2話

※第3話

今回はここまで。

お読みいただきありがとうございます。

今日も明日も

読んでくださった皆さんにとって

善い一日でありますように。

次回の作品・エッセイでまたお会いしましょう。

こちらでは、文学・音楽・絵画・映画といった芸術に関するエッセイや批評、創作を、日々更新しています。過去の記事は、各マガジンからご覧いただけます。

楽しんでいただけましたら、スキ及びフォローをしていただけますと幸いです。大変励みになります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?