- 運営しているクリエイター

#artandmovieGoogleMapStreetView貼出記事

中勘助 なか・かんすけ (1885年 [明治18年] -1965年 [昭和40年]) の誕生日 (5月22日) 小説家・詩人 / 東大寺南大門と長屋王鎮魂説

中勘助 なか・かんすけ (1885年 [明治18年] 5月22日-1965年 [昭和40年] 5月3日) 小説家・詩人・随筆家。

🔍 青空文庫 中勘助の作品

🔍 青空文庫 和辻哲郎「古寺巡礼」(1946年改訂版 [初版は1919年])

七章、二十一章に出てくる、奈良帝室博物館 (現・奈良国立博物館) にほぼ毎朝行き、東大寺に宿泊し、當麻寺の塔の風鐸をどう思います、と聞くN君が

吉備皇女・長屋王の館・墓所 [2014年記事のバックアップ (第2次)]

⚜

🔶 吉備皇女・長屋王の館 Kibi&Nagaya -2014/10/13(月) 午後 5:33

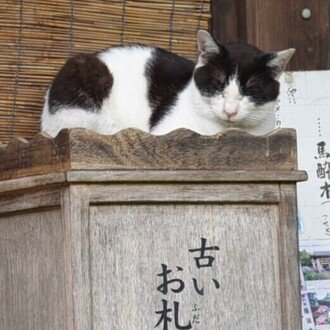

あれを見たのは私だけだろうか。デパート建設のため、草を刈られて平らな更地にされた長屋王邸跡の数百m四方ほどの広々とした空間の数m上空を、白い鷺に似た鳥が悲しそうに鳴き、下を見ながら旋回し続けていた。雛の巣があったのではないか。この地にはこんな悲劇もあったことは誰も知らないであろう誰もいない空

吉備塚(吉備塚古墳)など [2016-2019年記事のバックアップ (第2次)]

🍁

🔸吉備塚(吉備塚古墳)など

2016/10/27(木) 午後 9:10

これまで最強の祟りの塚などと言われてきた吉備塚(吉備塚古墳)。

🔍 他の方が書かれた記事。「伝説では、吉備塚は強い祟りがある。」

http://www5.kcn.ne.jp/~book-h/mm057.html /

〔(この鍵括弧内11月12月加筆) 2016年11月私が行った時は、人力車の『えびす屋

三輪山と渋谷向山古墳 (景行天皇陵)

🍁

🔍 Google ストリートビュー / 渋谷向山古墳 (景行天皇陵 / 中景やや左) と

三輪山 (左) を北方向から望む

🔍 Googleマップ / 上中央の前方後円墳が渋谷向山古墳 (景行天皇陵)

前回の「三輪山と箸墓古墳」記事 (↓) で

「箸墓古墳の中心線は [西南西 - 東北東] の方位を示し」

「南東の [三輪山頂と、裾野の (三輪山を神体とする) 大神神社] のラ

入江 泰吉 いりえ・たいきち (1905年 [明治38年] -1992年 [平成4年] ) の誕生日 (11月5日) 写真家

入江 泰吉入江 泰吉 いりえ・たいきち (1905年 [明治38年] 11月5日-1992年 [平成4年] 1月16日)写真家。

戦前は大阪の文楽に関して、写真家としての名を上げ

戦後からは主に故郷の奈良の風景・仏像・行事を撮影し続けました。

日本のトップ写真家

生涯ほぼ関西圏内で活動したため、例えば土門拳などと比べて全国的なネームバリューは高くないと見られているかもしれません [※1]

折口信夫 (1887年-1953年) の誕生日 (2月11日) 国文学者・歌人

折口信夫 おりぐち・しのぶ (1887年 [明治20年 ] 2月11日-1953年 [昭和28年] 9月3日) 国文学者・民俗学者・歌人 (号 [筆名] は釈迢空 [しゃく・ちょうくう] )

🔍 青空文庫 小説「死者の書」折口信夫作。 当麻の二上山山頂に葬られた大津皇子の霊を感得した中将姫の物語。

🔍 GoogleStreetView (大津皇子墓 二上山雄岳山頂 /1876年 [明

蘇我倉山田石川麻呂 (そがのくらやまだいしかわまろ) 自害 (大化5年3月25日 [ 649年5月15日 ])

蘇我倉山田石川麻呂 (そがのくらやまだいしかわまろ) 自害 (大化5年3月25日 [ 649年5月15日 ])

📖 本ブログ内関連記事「薬師寺金銅仏」

(年代推定の基準作として) 上リンク先記事で述べた「山田寺仏頭」(国宝。冒頭画像は近鉄奈良駅ビルで撮影 [19年6月20日] した模造。[本記事下部▽にもリンク有り]) は、

蘇我倉山田石川麻呂が飛鳥北東の地に創建した氏寺の山田寺 (やまだ

近江京遷都 (667年4月17日 [天智天皇6年3月19日])

滋賀の近江大津京に遷都 (667年4月17日 [天智天皇6年3月19日])。資料 ⚪️ Google 地図 「近江大津宮錦織遺跡第9地点」

https://www.google.co.jp/maps/search/近江大津宮錦織遺跡第9地点/@35.0286728,135.8529484,17z/data=!3m1!4b1 /

大津宮の中心部 「内裏正殿」 跡の交差点周辺 (第2, 7,

当麻寺練り供養と当麻寺の謎 [弘文陵と新羅明神]

🔶 当麻寺練り供養と当麻寺の謎当麻寺 (當麻寺) の4月14日の「練り供養」、

本堂 (国宝) から出てきて、(中将姫を)「お迎え」に来た菩薩が

向かいの「娑婆堂」に入り

3分ほどして、また出てきて本堂へと引き返して行きました。

これは中将姫の極楽浄土 (本堂) への旅立ちを表わしています。

[📷 當麻寺娑婆堂へ合掌の手を高く左右に振りながら入る菩薩]

[📷 當麻寺練り供養 本堂へ向か

694年藤原京遷都、784年長岡京遷都 (12月27日)

宮跡史跡訪問録先日、久しぶりに難波宮跡に行き、写真を撮ってきました。

おおよその全体を撮るのに続けて二回行きました。

平城京跡、近江京跡、恭仁京跡、紫香楽京跡、長岡京跡、平安京跡 (羅城門跡) 、

石神遺跡、宮滝遺跡、桂離宮、修学院離宮と巡り、写真を撮ってありますが、

(数年前に購入した) デジタル一眼レフなので画像をパソコンからブログにそのままでは載せれず、もうすこし手間と費用がかかりそ

平城京遷都 710年4月13日(和銅3年3月10日) / 恭仁京から難波京に遷都 744年4月13日(天平16年2月26日)

藤原京から平城京に遷都 710年4月13日(元明天皇 和銅3年3月10日)。

恭仁京から難波京に遷都 744年4月13日(聖武天皇 天平16年2月26日)。

🍁

関連資料 ⚪️ GoogleStreetView ◯ 平城宮跡 [世界遺産「古都奈良の文化財」の一件・特別史跡 / 第一次大極殿院 (復元) 南門から大極殿を望む]

この画像の埋込が成らないため、URLでの貼出。

http

古事記が完成 712年3月9日 (和銅5年1月28日)

古事記が完成 712年3月9日 (和銅5年1月28日)

⚪️ 「古事記」 のリンク 🔍 青空文庫 「古事記」現代語訳 武田祐吉訳

🔍 上同 読み下し 武田祐吉註釈校訂

🔍 国立国会図書館デジタルコレクション 「古事記」 原文 [漢文] (柏悦堂 明治3年出版)

奈良関連読書記録 Reading History

📝 奈良がテーマとなる資料は「古事記」「日本書

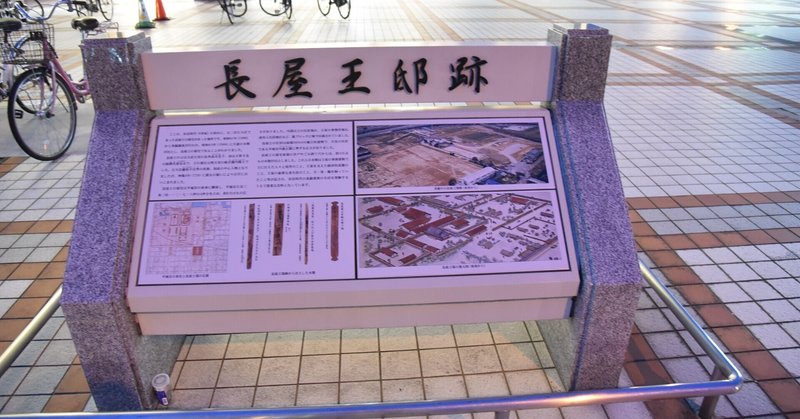

奈良そごう建設予定地で長屋王家木簡発見、長屋王邸跡と判明 (1988年8月26日)

奈良市の奈良そごう建設予定地で4万点を超える木簡(長屋王家木簡)発見、長屋王邸跡と判明 (1988年8月26日)。

関連資料リポート「長屋王家木簡」 (1990年 奈良国立文化財研究所 寺崎保広)

https://repository.nabunken.go.jp/dspace/bitstream/11177/3209/1/AN00181387_1989_2_5.pdf

「平城京長

![中勘助 なか・かんすけ (1885年 [明治18年] -1965年 [昭和40年]) の誕生日 (5月22日) 小説家・詩人 / 東大寺南大門と長屋王鎮魂説](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/41799545/rectangle_large_type_2_4556d0cef7fff55eaf8a225b9e86f7e4.jpg?width=800)

![吉備皇女・長屋王の館・墓所 [2014年記事のバックアップ (第2次)]](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/120035764/rectangle_large_type_2_90516d86011ba37b2a66b75727f6dc85.jpeg?width=800)

![入江 泰吉 いりえ・たいきち (1905年 [明治38年] -1992年 [平成4年] ) の誕生日 (11月5日) 写真家](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/41898706/rectangle_large_type_2_aa65ffe01ed1afaeb4dd7ab9bd459893.jpg?width=800)

![蘇我倉山田石川麻呂 (そがのくらやまだいしかわまろ) 自害 (大化5年3月25日 [ 649年5月15日 ])](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/71018679/rectangle_large_type_2_49e92b5b8c3412fdd760320b117c7e5f.jpeg?width=800)

![近江京遷都 (667年4月17日 [天智天皇6年3月19日])](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/41818161/rectangle_large_type_2_9382e960d88898a69154aa25737b772d.jpg?width=800)

![当麻寺練り供養と当麻寺の謎 [弘文陵と新羅明神]](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/42311633/rectangle_large_type_2_f004b8f5ccbffbf4546abe88ce8b5fe8.jpg?width=800)