#デザイン

Design of Tea Ceremony |《飲み口》から 茶道の合理性

「デザインされている」とは、美しさや、心地よさ、また使いやすさ、利便性、機能性、合理性などを意図し設計されていること。

今回は茶道の合理的な一面をご紹介。

まずは前提知識をふたつ。

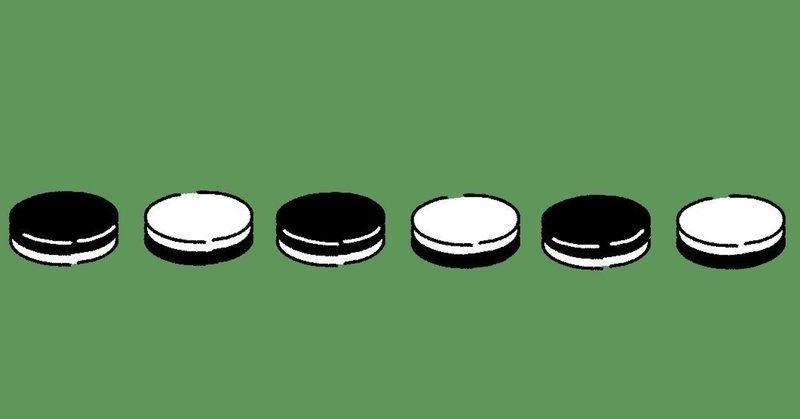

ひとつ目は、お茶碗には正面があり、客は正面を避けて、お茶をいただくということ。

(ご興味のある方はコチラ(どうして、お茶碗をくるくる回すの?)をどうぞ)

ふたつ目は、お客様が複数いる場合も、同じお茶碗を利用するた

Design of Tea Ceremony |「アートとデザイン」と「おしゃれと身だしなみ」から「茶の湯」を捉えられるか

今日、入社式という方も多かったのでしょうか?

新入社員研修でおなじみなのが、「身だしなみとおしゃれの違い」。

身だしなみは相手目線、おしゃれは自分目線というような内容だったと

いつの日かの新入社員は記憶しています。

さて、入学式にはきっとまだ早いですね。

デザインや建築系に進まれる方は、きっと最初に「アートとデザインの違い」というのを教わるのではないでしょうか?

アートは自分本位、デザインは顧客