2023年4月の記事一覧

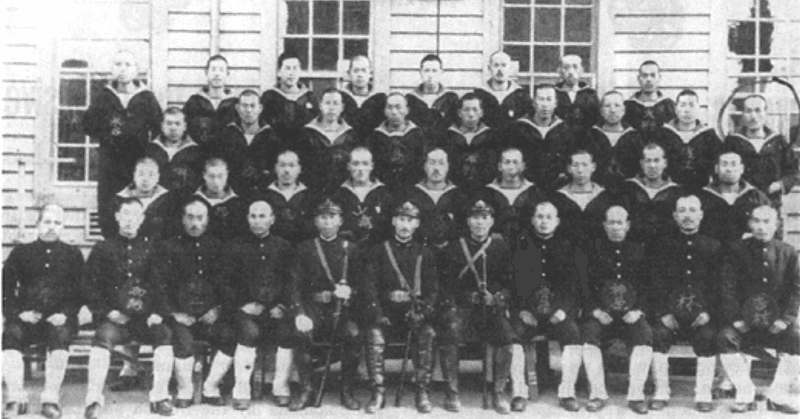

日本海軍軍艦の艦内編制(1)概説、艦長/副長

タイトル通り、日本海軍軍艦の艦内編制を説明していきたいと思います。

初回は概説、艦長、副長、戦闘幹部について。

軍艦の乗員 軍艦やその他の艦艇の乗員は、艦船令で規定していた。以下は軍艦の例である。

艦長

副長

内務長(昭和18年新設)

航海長

砲術長

水雷長

機雷長(昭和16年新設)

通信長

運用長(のち内務長)

飛行長

整備長(のち内務長)

機関長

工作長(のち内務長)

軍医長

主計長

駆潜艇が特務艇から艦艇になった日

日本海軍で駆潜艇が特務艇から艦艇に移された日を推定しました。

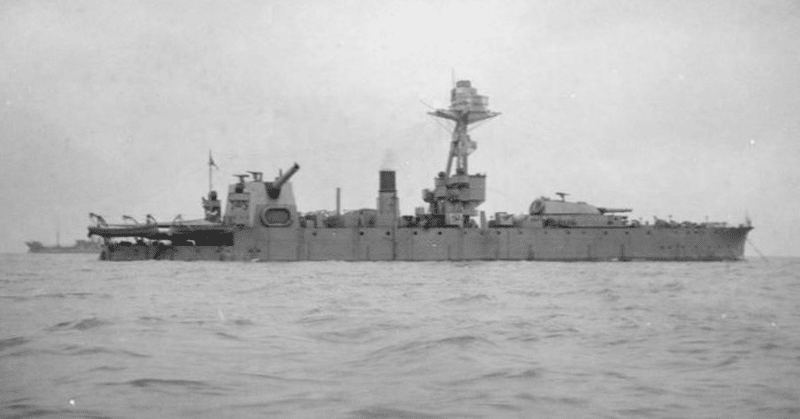

艦艇特務艦艇類別標準 日本海軍では保有する艦艇にそれぞれ艦種を定めていた。例えば「長門」は戦艦、「阿武隈」は二等巡洋艦、「吹雪」は一等駆逐艦といった具合である。この艦種を定義したのが艦艇特務艦艇類別標準で、明治31(1898)年3月21日に軍艦及水雷艇ノ類別及等級がはじめて制定された。

明治33(1900)年6月22日には艦艇類別

日本海軍の階級について (7)造船、造機、造兵、水路、技術科

今回は技術系の造船、造機、造兵、水路、技術科について。

前回までの記事は以下になります。

造船、造機、造兵科 明治初期の海軍でも技官は存在していたが、明治19(1886)年に機関官とあわせて機技部を設けて武官とした。大佐相当までを技監、技士とし、少将相当官は機関官と統合した機技総監とした(第4回参照)。

このときに技術関係の武官が創設されたが、すべての技術官が武官となったわけではなく文官と

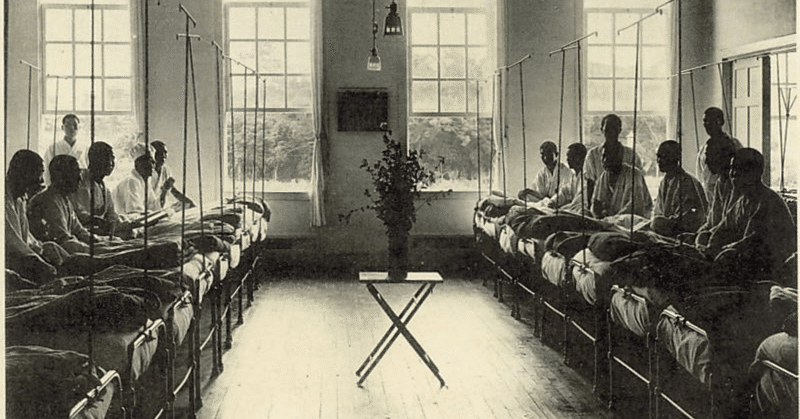

日本海軍の階級について (6)軍医、薬剤、歯科医、看護科

今回は医務系の軍医科、薬剤科、歯科医科、看護科について。

前回までの記事は以下になります。

看護科 主計科と異なり医療系では特務士官以下の看護科と、士官の軍医科・薬剤科・歯科医科が分かれていた。後者には国家資格が必要という点がこうした区別を生んだのだろう。

なお医務系の軍医科・薬剤科・歯科医科・看護科の識別線は赤色である。血の色を表しているといわれる。

兵(看護科) 古くから看護を担当

日本海軍の階級について (1)概説

需要がないような気もしますが、連載という形で書いてみます。まずは概説から。

以下の記事を先にお読みいただくと理解がしやすいと思います。

官吏制度 官吏の任免は最終的には天皇の権限だが、ほとんどは委任されていて天皇が直接任免するのはごく一部の高級官僚に限られている。

官吏は官等でランクづけされる。最高は親任官で辞令には天皇が親署し御璽を捺し親任式を行う。大臣や植民地総督が該当する。これより下