日本海軍の階級について (6)軍医、薬剤、歯科医、看護科

今回は医務系の軍医科、薬剤科、歯科医科、看護科について。

前回までの記事は以下になります。

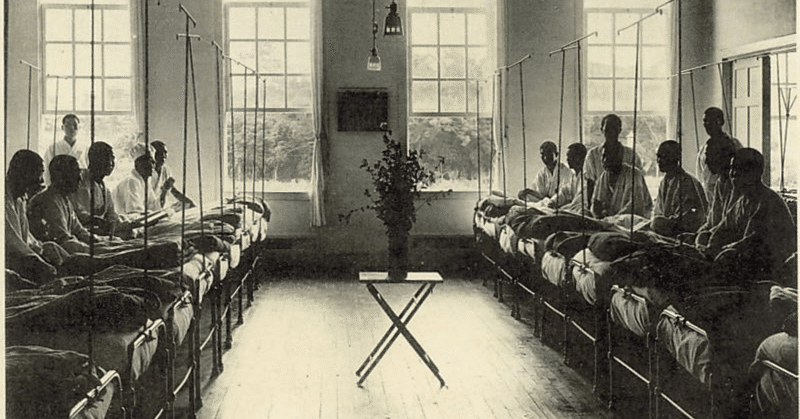

看護科

主計科と異なり医療系では特務士官以下の看護科と、士官の軍医科・薬剤科・歯科医科が分かれていた。後者には国家資格が必要という点がこうした区別を生んだのだろう。

なお医務系の軍医科・薬剤科・歯科医科・看護科の識別線は赤色である。血の色を表しているといわれる。

兵(看護科)

古くから看護を担当する兵はあり職階名は看病人を経て看病夫と変わったが、明治28(1895)年に一等ないし五等看護とされた。大正9(1920)年に五等看護が廃止され、一等ないし四等看護兵と称するようになる。昭和17(1942)年11月1日に、衛生兵長、上等衛生兵、一等衛生兵、二等衛生兵と改定されたが看護科の科名は変わらなかった。

四等看護兵(のち二等衛生兵)は最下級である。

三等看護兵(のち一等衛生兵)はその上級である。

二等看護兵(のち上等衛生兵)はさらに上級である。

一等看護兵(のちの衛生兵長)は兵の最上級である。

下士官、准士官(看護科)

看護科の下士官ははじめ看護手と称したが大正9(1920)年に看護兵曹と改めて一等ないし三等とした。昭和17(1942)年11月1日に衛生兵曹と改めると同時に上等、一等、二等とした。

三等看護兵曹(のち二等衛生兵曹)は判任官四等に相当する。

二等看護兵曹(のち一等衛生兵曹)は判任官三等に相当する。

一等看護兵曹(のち上等衛生兵曹)は判任官二等に相当する。

看護科の准士官は明治23(1890)年の創設時は上等看護手と称し、明治29(1896)年に看護師と改めたが、大正9(1920)年に看護兵曹長、昭和17(1942)年に衛生兵曹長と改称した。

看護兵曹長(のち衛生兵曹長)は判任官一等に相当する。

特務士官(看護科)

看護科の特務士官は明治30(1897)年に看護長として新設(当時は高等官たる准士官)、大正4(1915)年に特務士官とされ、大正9(1920)年に三階級となった。

看護特務少尉(のち衛生少尉)は高等官八等(奏任官六等)に相当する。大正9(1920)年までは看護長と称した。

看護特務中尉(のち衛生中尉)は高等官七等(奏任官五等)に相当する。

看護特務大尉(のち衛生大尉)は高等官六等(奏任官四等)に相当する。

昭和17(1942)年、士官に看護科が追加され衛生少佐が設定された。それまで看護特務大尉には特選で士官に任用される可能性がなかった(同科の士官に任用すると定められていたが士官の看護科はなかった)が、はじめて受け皿が作られた。

衛生少佐は高等官五等(奏任官三等)に相当する。看護科士官にはこの階級ひとつのみしかなく、中佐以上も、大尉以下もいずれも存在しない。

軍医科

明治はじめの乗組四文官のうち軍医は筆頭とされ当時から最高官は大佐相当だった。

明治5(1872)年(または明治15(1882)年)に武官化され、明治9(1876)年には少将相当の軍医総監が設けられた。

明治32(1899)年に最高官等が中将相当にひきあげられ、大正8(1919)年に階級呼称が兵科にならって改められた。

軍医科士官となるためには医師免状が必要である。

薬剤科

明治19(1886)年に少佐相当を最高官等とする薬剤官がもうけられた。最高官等は明治30(1897)年に中佐相当、明治36(1903)年に大佐相当にひきあげられた。大正8(1919)年に階級呼称が改められ、大正15(1926)年に少将が新設された。

薬剤科士官となるためには薬剤師免状が必要である。

歯科医科

長く歯科医は嘱託(つまり臨時雇用)で済ませていたが、日中戦争で顎部に被弾負傷するものが多く現れたことからまず陸軍で歯科医士官制度の必要性が訴えられ、海軍もそれにならい昭和16(1941)年に少将を最高とする歯科医科が創設された。嘱託歯科医の一部は歯科医士官に任用されたが嘱託のままのケースも多かった。

歯科医科士官になるためには歯科医師免状が必要である。

尉官以下(軍医、薬剤、歯科医科)

軍医学生・軍医生徒、薬剤学生・薬剤生徒、歯科医生徒といった、依託学生・生徒制度は大学もしくは専門学校で医学、薬学、歯科医学を学んでいる学生に対して選考のうえ採用するもので、採用の時点から海軍兵籍に編入され、俸給を支給し、卒業後は相応の士官に任用するものである。ある種の青田買いであろう。なお戦前の日本では大学の歯学部は存在せず、歯科医師の養成は専門学校相当の課程しかなかった。

軍医少尉候補生、薬剤少尉候補生、歯科医少尉候補生は武官官階に記載されてはいるが実体があったかどうかは疑わしい。そもそも海軍武官任用令にはこれら候補生の任用に関する規定が存在しない。

軍医少尉、薬剤少尉、歯科医少尉は専門学校か相当する学校を卒業して(見習尉官の創設後は見習尉官を経て)各科少尉に直接任用されるのが一般的、というかほぼすべてである。生徒課程が存在しない軍医、薬剤、歯科医に候補生の設定があったのは理解に苦しむ。

見習尉官は上記の通り海軍部外の大学や専門学校を卒業してから、士官に任用されるまでのあいだ少なくとも2ヶ月見習尉官として勤務することとされた。昭和17(1942)年に創設されている。海軍部内かぎり高等官の待遇をうけた。

軍医少尉は高等官八等(奏任官六等)に相当する。大正8(1919)年に少軍医から改称した。

薬剤少尉は、大正8(1919)年に少薬剤士から改称したが、明治30(1897)年までは少薬剤官と称した。明治19(1886)年に創設された。

歯科医少尉は、昭和16(1941)年に創設された。

現在の短大に相当する専門学校(大学専門部を含む)を卒業した者は(昭和17年以降は見習尉官を経て)各科少尉に任官する。

軍医中尉は高等官七等(奏任官五等)に相当する。大正8(1919)年に中軍医から改称した。明治19(1886)年から明治30(1897)年までは中軍医はなく、高等官七等たる大軍医とされた。

薬剤中尉は、大正8(1919)年に中薬剤士から改称した。明治19(1886)年から明治30(1897)年までは高等官七等たる大薬剤官とされた。

歯科医中尉は、昭和16(1941)年に創設された。

大学を卒業した者は(昭和17年以降は見習尉官を経て)各科中尉に任官した。

軍医大尉は高等官六等(奏任官四等)に相当する。大正8(1919)年に大軍医から改称した。

薬剤大尉は、大正8(1919)年に大薬剤士から改称したが、明治30(1897)年までは大薬剤官と称した。明治19(1886)年に創設された。

歯科医大尉は、昭和16(1941)年に創設された。

佐官(軍医、薬剤、歯科医科)

軍医少佐は高等官五等(奏任官三等)に相当する。大正8(1919)年に軍医少監から改称したが、明治15(1882)年までは少医監と称した。

薬剤少佐は、大正8(1919)年に薬剤少監から改称したが、明治36(1903)年までは薬剤正、明治30(1897)年までは薬剤監と称した。薬剤監は明治19(1886)年に創設された。

歯科医少佐は、昭和16(1941)年に創設された。

軍医中佐は高等官四等(奏任官二等)に相当する。大正8(1919)年に軍医中監から改称したが、明治15(1882)年までは中医監と称した。明治19(1886)年から明治30(1897)年までは軍医中監はなく、高等官四等たる軍医大監とされた。

薬剤中佐は、大正8(1919)年に薬剤中監から改称したが、明治36(1903)年までは薬剤監と称した。薬剤監は明治30(1897)年に創設された。

歯科医中佐は、昭和16(1941)年に創設された。

軍医大佐は高等官三等(奏任官一等)に相当する。大正8(1919)年に軍医大監から改称したが、明治15(1882)年までは大医監と称した。

薬剤大佐は、大正8(1919)年に薬剤大監から改称した。明治36(1903)年に創設された。

歯科医大佐は、昭和16(1941)年に創設された。

軍医科士官は、艦船や部隊での勤務と海軍病院での勤務をとりまぜてキャリアを積んだ。海上での配置は艦隊司令部の軍医長、通商「カタグ」が最後となる。通例では軍医大佐が務めた。

薬剤科士官は少数ということもありほとんど海軍病院勤務で、海軍省医務局で一部が勤務したようだ。

歯科医科士官については期間も短く確定的なことはいえないがある程度の規模以上の部隊に広く薄く配属されたのではないか。

将官(軍医、薬剤、歯科医科)

軍医少将は高等官二等(勅任官二等)に相当する。明治9(1876)年に少将相当の軍医総監が創設されたが、明治32(1899)年に高等官一等ないし二等とされ、大正8(1919)年に高等官二等の軍医総監が軍医少将とされた。

薬剤少将は、大正15(1926)年に創設された。

歯科医少将は、昭和16(1941)年に創設された。

軍医少将の主なポストは、軍港所在地の海軍病院長(鎮守府軍医長を兼ねる例が多い)などである。

薬剤少将はごく少数、歯科医少将は実際の任官がなかった。

軍医中将は高等官一等(奏任官一等)に相当する。明治32(1899)年に軍医総監が高等官一等にまで拡張され、大正8(1919)年に高等官一等たる軍医総監が軍医中将とされた。

薬剤科、歯科医科には中将相当の階級は設定されなかった。

軍医中将のポストは海軍軍医学校長または海軍省医務局長で、後者は軍医科士官の最高ポストとみなされた。

軍医科には親任官に相当する階級は設定されなかった。

おわりに

医務系士官は国家資格が前提だったというのが大きな特徴で、特務士官以下の看護科とは上官と部下の関係でも科は別、ということになりました。軍医科・看護科は部隊でもなじみ深い存在でしたが、薬剤科、歯科医科の影は薄かったようです。

次回は造船、造機、造兵、水路、技術科の技術系をとりあげます。

ではまた次回お会いしましょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?