日本海軍の階級について (1)概説

需要がないような気もしますが、連載という形で書いてみます。まずは概説から。

以下の記事を先にお読みいただくと理解がしやすいと思います。

官吏制度

官吏の任免は最終的には天皇の権限だが、ほとんどは委任されていて天皇が直接任免するのはごく一部の高級官僚に限られている。

官吏は官等でランクづけされる。最高は親任官で辞令には天皇が親署し御璽を捺し親任式を行う。大臣や植民地総督が該当する。これより下が高等官で一等から九等までに分類された。高等官一等と二等は勅任官と呼ばれ、高等官三等から九等は奏任官(一等から七等)と呼ばれた。勅任官の辞令には御璽を捺し所管大臣が副署する。奏任官の辞令には内閣の印を捺し奏薦のうえ内閣総理大臣が宣行する。

高等官の下は判任官で、時期によるが最終的には一等から四等に分類された。判任官の任免は定員の範囲で各大臣が専行する。

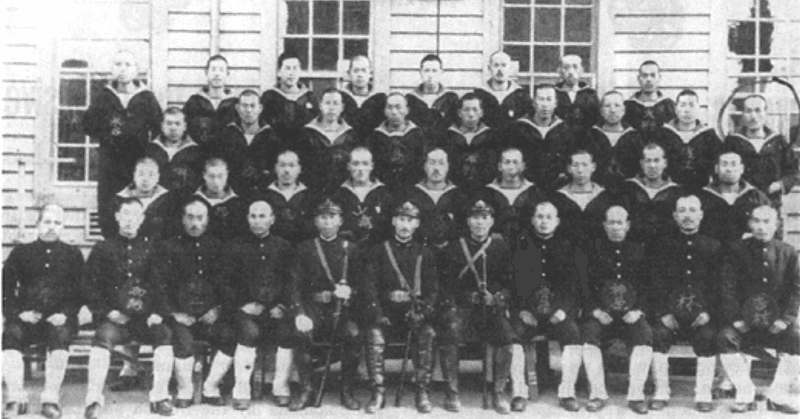

武官と兵

官吏のうち軍人は武官、それ以外が文官とされる。武官の官等は階級と対応しており、例えば陸海軍大将は親任官、同大尉は奏任官四等(高等官六等)、陸軍伍長・海軍二等兵曹は判任官四等である。

下士官以上が官吏たる武官とされ、兵は武官ではない。兵はあくまで国民の義務として兵役に服しているものであり、官吏に採用されたわけではない。兵から下士官に昇進することを特に任官と呼ぶのはそのためである。

下士官以上については海軍武官官階で、兵については海軍兵職階で、別々に階級が定義されている。

官と職

階級は官と対応しているが、艦長や司令長官といった具体的な職務の内容を「職」と呼んで区別した。官を命ずることを任官というが、職については補職といった。特定の職務の欠員を埋めるという意味合いだった。特に重要な職は天皇が直々に補する親補職とされ海軍では軍令部総長、艦隊司令長官、鎮守府司令長官などが、陸海軍共通の職として軍事参議官、侍従武官長が該当した。

なお海軍大臣と海軍次官は各省官制通則で定める官名で職名ではない。海軍大臣は親任官である。

服役

徴兵の結果、海軍に配属されたものの現役は3年である。現役期間中は実際に部隊に配属されて教育を受け勤務する。現役終了後は一般社会で働きながら予備役に4年、後備役に5年服する。予備役・後備役期間中は戦時などに召集される可能性がある。後備役期間を終えると第一国民兵役に編入される。

徴兵検査に合格した者のうち現役として徴集されなかった者のうち所要数は第一補充兵役に割り振られる。海軍に割り当てられた者の服役期間は1年間で、この間に現役に欠員が生じて補充の必要ができた場合は第一補充兵役から徴集される。徴集されないまま1年間を終えると第二補充兵役となる。服役期間は11年4月である。現役に欠員が生じたときに徴集されるのは第一補充兵役と同様だが、第一補充兵役が優先される。

第二補充兵役を終えたもののうち部隊で教育を受けた者は第一国民兵役に、それ以外は第二国民兵役に編入される。

志願兵の現役は5年である。現役期間終了後、2年ごとに再現役を志願することができるが必ず許可されるわけではない。現役の定年は35歳である。なお徴兵で海軍に配属された場合でも同様に再現液を志願することができる。その場合は志願兵への転籍という扱いになる。

現役終了後の予備役は11年だが、45歳になる年の3月末で服役期間は終了する。予備役を終えて45歳に達していない場合はそれまで第一国民兵役に編入される。

下士官の現役期間は6年である。再現役については兵と同じく2年ごとの志願により、現役の定年は40歳である。現役終了後の予備役期間は7年だが、45歳で服役を終了すること、予備役終了時に45歳に満たない場合は45歳まで第一国民兵役に編入されることは兵と同様である。

下士官から昇進して准士官になると現役期間の定めはなくなり定年(現役定限年齢)だけが定められる。准士官の場合は48歳、特務士官である中少尉は50歳、特務士官である大尉は52歳となっている。ただし定年以前に要員の都合などで予備役に編入されることがある。定年に達すると後備役となり、5年の後備役を終えると退役となる。退役するともはや召集されることはない。なお昭和16(1941)年に後備役は廃止され予備役に統合された。

士官についても准士官とほぼ同じであるが、高等官である武官は退役後も官吏の身分を保持することになっている。

おわりに

今回は階級の説明が出てきませんでした。概説というよりは前提の説明といったところでしょうか。

次回からは各科について説明しようと思います。

ではまた次回お会いしましょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?