【京都】上賀茂神社(賀茂別雷神社)・久我神社・大田神社!摂社・末社制覇

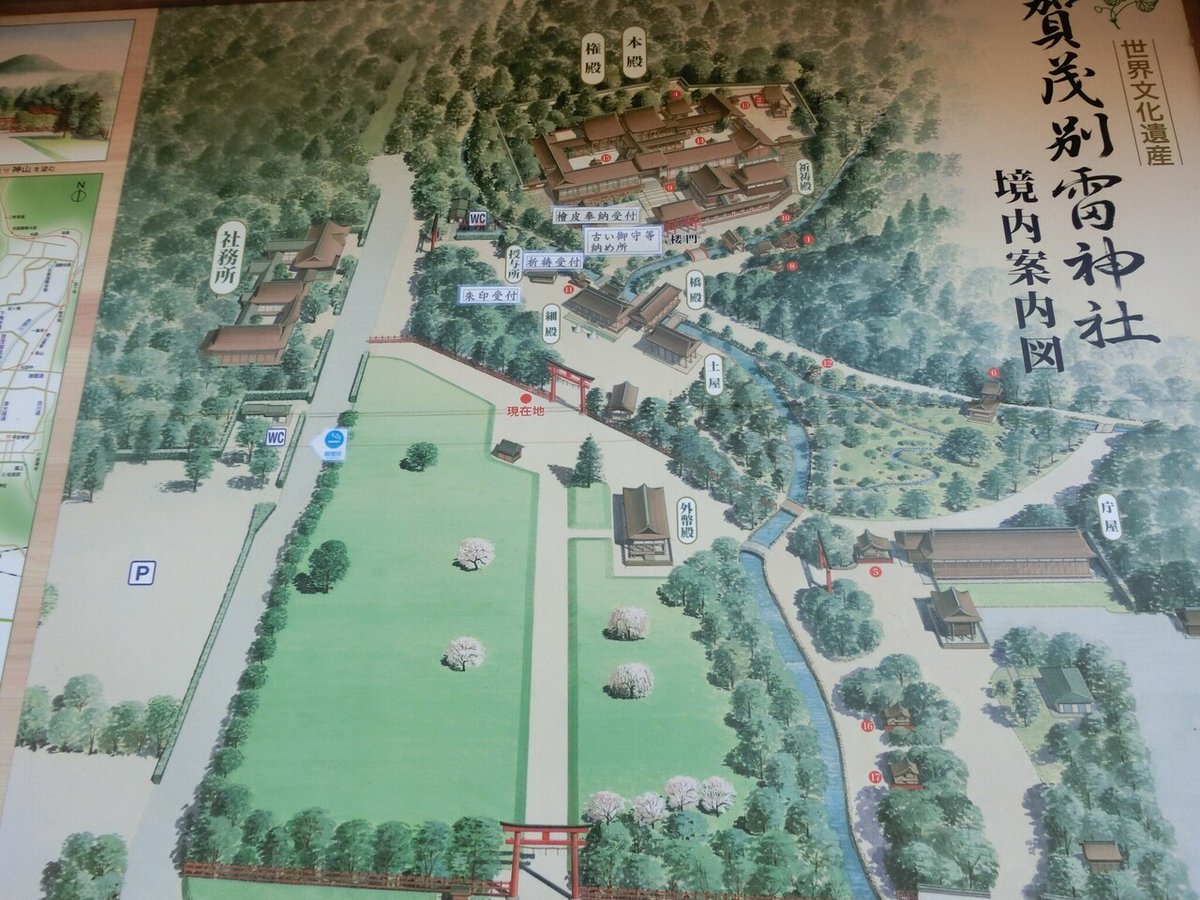

境内には国宝の建物が2棟、重要文化財の建物が41棟あり、世界遺産にも登録されている。

京都で最も古い神社で、賀茂氏の氏神として祀られたのがはじまり。平安遷都の際に皇城鎮護の社となり、あらゆる災難を除く厄除けの神として信仰されている。

祭神は今から2600余年前に神社の背後にある神山(こうやま)に降臨されたという。やがて山里である現在の地に迎えることになり、その際に神様の降りて来られる依代として作られたのが「立砂(たてすな)」だそうな。

桓武天皇が長岡京から平安京遷都のときに賀茂社(下鴨神社、上賀茂神社)に、伊勢神宮に次ぐ地位が与えられている。と同時に、810年からは伊勢神宮の斎王に相当する「斎院制度」を作り、400年間皇族が務めている。現在の「葵祭」の斎王はその名残である。

上賀茂神社に関しては、久我神社と大田神社も併せて記する。

あっ、あと、ご神体の「神山」の湧水珈琲も頂けます!境内左の社務所のほうへ!境内を流れる名水「神山湧水」で淹れたコーヒーを味わえるスポット「神山湧水 珈琲|煎(せん)」がある。

変更履歴

2024/05/19 プチ修正と追記(https://www.youtube.com/watch?v=qWcoyTGb6_w、https://www.youtube.com/watch?v=0fhDD1Af52A)

2022/06/04 やきもち、御祭り動画のリンクと細々と修正。

2021/08/02 初版

2021/08/28 写真追加

HP

祭神

祭神は「賀茂別雷大神(かもわけいかづちのおおかみ)」で、下鴨神社の祭神「タマヨリヒメ」と松尾大社のオオヤマグイとの子。

『山城国風土記』によると、元々は奈良の葛城周辺から南山城経由で、久我神社あたりに移動したとされる。

▼見どころ

社殿は本殿など2棟が国宝、34棟が重要文化財、境内は史跡に指定されている。

以降、社単位で説明。

▽上賀茂神社:神馬舎@重文

日曜・祝日に神事が営まれる際に出勤する!?白馬がいるところ。伊勢神宮などと違うのは、エサをあげられること!?

神馬に選ばれる馬は、白い毛並みで気性が穏やかなことが条件だそうで、2021年6月に第7代が就任した。ちなみにこの7代目は競走馬として活躍したらしい。競馬ファン必見!?

↓6代目

世話係の人が、上手に写真を撮る方法を教えてくれますが、一番確実なのは、動画で撮って家でキャプチャにするのがベストかと!?

▽上賀茂神社:立砂・細殿@重文

二の鳥居を越えると細殿があり、その前に「立砂(たてずな)」と呼ばれる盛り砂がある。これは賀茂別雷神が降臨したと伝えられる本殿の背後に位置する「神山(こうやま)」を模したもので、立砂の頂には神様が降臨する際の目印に松葉が立てられている。

↕細殿は昔は後ろが抜けていたけど、今は閉じているんですよね~

よく見ると、左右で松葉の針!?の数が違うのでよく見るべし。そして、この円錐形の立砂こそが、神社で頂ける「清めの砂」の起源となったとされる。これは陰陽師によるものです。そう、賀茂氏も陰陽師なんですよね。

大神神社・檜原神社は三輪山、浅間神社は富士山、伏見稲荷大社は稲荷山など、古社は山をご神体とするするところが多い。ちなみに、神山の頂上には大神神社と同じく磐座だらけだそうな。

▽上賀茂神社:楼門@重文・玉橋

上賀茂神社・下鴨神社の共通点は朱色の楼門!だと思う。2017年に修理が完了した「楼門」と「玉橋」は写真スポットのひとつ。

▽橋殿@重文

▽上賀茂神社:本殿@国宝・権殿@国宝

春日大社と同じく、本殿などの周辺に鎮座している社は拝観で入らないといけない。ここの拝観は、期間限定なので参拝前にチェックしていくべし。

下鴨神社と同じく本殿位置には2つ並んでおり、いずれも国宝。向かって右側に建っているのが本殿で、左側が権殿となっている。

----↓YYYY/MM/DD

ちなみに権殿の神様はいない。本殿が何らかの理由で壊れた時や、式年遷宮時に権殿に移ることになっている。

----↑YYYY/MM/DD

ということだが、正式な参拝順は後述する「片山社」が先としている。

▽上賀茂神社:片山御子神社(片岡社)@重文

紫式部もお参りしたと伝えられる縁結びの神様を祀る歴史ある社。上賀茂神社の祭神「賀茂別雷大神」の母「玉依比売命」を祀っているのだが、「賀茂別雷大神」に仕えて祭司を司ったとも言われていることから、初代斎王と言ってもよいかと。そのことから、片山御子神社は第一摂社として上賀茂神社の祭礼でも、まず最初に祭りを行うのが恒例になっている。

片岡社

紫式部が何度もお参りしたことでも知られている。紫式部が片岡社で詠んだ和歌が鞍馬石の歌碑や式部絵馬に書かれている。

ほととぎす 声待つ程に 片岡の

森の滴に 立ちや濡れまし

「片岡社」近くにある「岩上(がんじょう)」は由緒より『賀茂祭(葵祭)には宮司がこの岩の上で、神のご意志を伝える「返祝詞(かえしのりと)」を行う神聖な場所である。(中略)この岩上は神山と共に賀茂信仰の原点であり、古代祭祀の形を今に伝える場所である。神と人との心の通路でもあり、「気」の集中する場所である。』とある。つまり、ここで脈々と祝詞をあげていたということだろう。伊勢神宮も神様が降りる依代とは別に神を祀る(祝詞をあげる)場所が別にある。

▽上賀茂神社:須波神社@重文

阿須波神、波比祇神、生井神、福井神、綱長井神を祀っている延喜式の古い社。

▽川尾神社

片岡橋あたりに鎮座している水の神様。

▽上賀茂神社:新宮神社@重文・若宮神社@重文・賀茂山口神社

本殿左の境内には摂社・末社として、高龍神を祀る「新宮神社」や 若宮神を祀る「若宮神社」や 祭りに関係が強い「賀茂山口神社」がある。葵祭のあたりは門を閉じているので要注意。

▽二葉姫稲荷神社(二葉神社)

上賀茂神社の二の鳥居をくぐって右に向かうと「賀茂山口神社」があり、そこを抜けると二葉姫稲荷神社(ふたばひめいなり)がある。上賀茂神社の第一摂社「片山御子社(片岡社)」の神宮寺の鎮守社らしい。820年に嵯峨天皇の勅により創建された「神宮寺」は廃寺になり神社だけが残っている。境内からの町並みが素晴らしいが、稲荷と言いつつ龍神なども祀られている。

賀茂山口神社前の庭園「渉渓園」は無料で入れます。城南宮を思い出す庭園で、平安貴族の姿で歌を詠む「加茂曲水宴」などの祭事にも使われるところ。賀茂曲水宴は毎年4月の第2日曜日に行われ、川に盃を流して、盃が目の前を通り過ぎる前に和歌を詠む平安時代の雅な曲水宴を再現したもの。

▽奈良神社

奈良刀自神を祀る「奈良神社」。

▽上賀茂神社:境外摂社「藤木神社」

賀茂別雷神社から大田神社までの社家通りには上賀茂神社の境外摂社「藤木神社」などがある。祭神は「瀬織津姫神(せおりつひめ)」で、明神川沿いに佇む小祠で、樹齢500年といわれる古木の下に祀られている。セオリツは上賀茂神社境内の摂社でも祀られ、そこには”下の病に御利益がある”と説明があった。最後に、下鴨神社の井上社(御手洗社)もセオリツですね。

▽境外摂社:久我神社

京都市北区紫竹下竹殿町47。

境内西側の鳥居から車で入ることも可能。上賀茂神社と同様に砂利で綺麗な文様を描いているので、入るのに勇気がいる。

この神社は賀茂別雷神社(上賀茂神社)の境外摂社で、祭神は「賀茂建角身命(かもたけつのみ)」という、神武天皇東征の際、八咫烏となって皇軍を導いた神様。後に久我の地に住み、開拓して地域を興したため祀られることになった。

『山城国風土記』によれば、奈良葛城・高鴨の鴨系神社から京都木津川・岡田鴨神社へ、そしてここで滞在し、今の賀茂社となったと記されている。

久我神社は創建以来「大宮」と呼ばれ、いまでも前の通りは大宮通と呼ばれ、当時の名称が残っている。

また、延喜式にも記載されている式内社で、現在の本殿、拝殿は江戸時代に建てられたものだが、本殿は上賀茂神社と同じ一間社流造で、拝殿は切妻造りだが正面が妻側となる特異な建て方だそうな。

ということで、上賀茂神社の本殿は拝観しないと見れないので、見れないときはここで味わえる。

▽摂社:大田神社(京都府京都市北区上賀茂本山340)

神域に入った瞬間「おお~」とよい空気感のある神社。上賀茂神社が、伊勢神宮・内宮、籠神社、大神神社、松尾大社、下鴨神社とすると、ここは伊勢神宮・瀧原宮、真名井神社@籠神社奥宮、桧原神社@大神神社摂社、月読神社@松尾大社摂社、御蔭神社@下鴨神社摂社と言えば通じるか。ここは御朱印もあります。

賀茂氏が移ってくる以前から住人に祀られていたという伝説もあり、賀茂地区で最古の神社という説がある。

御祭神は芸能の神様「天鈿女命(アメノウズメ)」で、寿命・縁結び・芸能上達にご利益がある。

最後に、大田神社は参道の脇にある「大田の沢」に群生するカキツバタの自生地としても有名で、国の天然記念物に指定されている。

本当に最後で!?『小倉百人一首』の藤原定家の父・藤原俊成より

「神山(こうやま)や 大田の沢の かきつばた ふかきたのみは 色にみゆらむ」と。

歌の意味は「神山の近くにある大田神社のかきつばたに、深くお願いする色事は、かきつばたの色のように美しいのだろうか。」だそうです。

★お祭り

▽2月:節分祭

▽3月:桃花神事

▽4月:賀茂曲水宴

▽5月:賀茂競馬

▽9月:重陽神事と烏相撲 ※YYYY/MM/DD追加

▽笠懸神事

▼蛇足:鴨と賀茂と加茂

現在は「鴨川」に統一されているが、以前は上流を「賀茂川」、高瀬川と合流した後を「鴨川」と使い分けていたことから?とか。やはり地名でも漢字は下手に変えるのは良くないことが気がする。

ちなみに能楽の世界では「加茂」となっているが、この加茂は上賀茂神社の演技を描いた作品なそうな。

全国のカモ神社はでいえば「加茂」が多い気がするが。。

▼もう一つの京都で続く「葵祭」

丹後王国にある元伊勢・籠神社の祭神はここの神様と同神としているのだが、両神社共に神武東征に案内した話が残っており、共通点が多い。

▼参拝記録・旅行記

▽上賀茂神社など有名どころの車観光

▽上賀茂神社周辺

▼纏め

#神社仏閣

#神社

#神社巡り

#やんまあ

#やんまあ旅行記

#やんまあ神社仏閣

#旅のフォトアルバム

#人文学

#京都

#京都旅行

#二十二社

#勅祭社

#国宝

#加茂

#賀茂

#賀茂社

#八咫烏

#惟喬親王

#記紀

#古事記

#日本書紀

#山城風土記

#京都

#上賀茂神社

#賀茂別雷神社

#久我神社

#大田神社

#世界遺産

#賀茂氏

#皇城鎮護

#神山

#立砂

#賀茂社

#斎院

#葵祭

#斎王

#神山湧水

#賀茂別雷大神

#山城国風土記

#久我神社

#細殿

#清めの砂

#片山御子神社

#紫式部

#玉依比売

#片岡社

#須波神社

#阿須波神

#波比祇神

#生井神

#福井神

#綱長井神

#川尾神社

#新宮神社

#若宮神社

#賀茂山口神社

#二葉姫稲荷神社

#二葉神社

#奈良神社

#藤木神社

#久我神社

#京都

#京都市北区

#アメノウズメ

#カキツバタ

#藤原俊成

#桃花神事

#賀茂曲水宴

#賀茂競馬

#重陽神事

#烏相撲

#笠懸神事