残照

2022年9月執筆

概念はいつも人間が作り出すまやかしである。形而上的なものであり、ふわふわとしてつかみどころのない考えのまとまりだ。我々が生み出した概念の中でも一番つかみどころがないのは「自己」であるといえる。なぜなら僕たちはいつも変わり続ける存在だからだ。永遠とまでもいわずとも、僕たちは現状維持のまま緩やかで間延びのした幸せが続いたら、どんなにか安らかに今日を眠ることができるだろうと想像する。

自己への憧れはいくつかあるだろう。僕が考えるのは「完成」したものへの憧れだ。完成された美、絵画、水平線、過去、といったものへの憧れである。これらはずっと変わることのない普遍的な魅力を持っている。人生に何らかの結実した終わりがあるとはなんと素晴らしいことだろうか。僕はいままでずっと最終的なものを探して生きてきた。多くの人が最終的なものを手に入れようとして生きているのだ。それは何もおかしくはないし、むしろとても正しいとさえいえる。ただ、僕はそうして生きることでずいぶんと苦しむことになってしまった。「自己」が立ち現れる契機に、僕はある一つの論理にぶち当たった。それをどうやっても乗り越えることが出来ずに、悩んだ。自己が確立されるとはつまり、自分が持っている可能性を、別の価値に変換しなければならないことだからだ。

僕の友達である博文は電車に飛び込んで死んだ。同じぐらいの年の女の子と一緒に。恋人がいるとは聞いていなかった。急ブレーキをかけた快速列車が二人の死体を蝸牛のように引きずるのを見て、周りの人間はどんな反応をしただろうか。少なくとも僕の周りの知人たちはしばらく悲しんだ後で、「あいつは大馬鹿野郎だ」と軽蔑した。命の使い方の分別もわからないと、そう言っていた。だが、僕は全く馬鹿だとは思えなかった。むしろ博文、それから一緒に死んだ女の子の二人こそ、命の分別を弁えていたと、思わざるを得なかった。僕は弁明したい。彼の死が決して分別をわきまえない行動ではないのだということを。そのためにはいったい何から話せばいいのだろう。長い間悩んでいたが、彼の残していった理屈に、僕がどれだけ苦しんだか、ということを話すことによってそれが証明できると考えた。そのためにはまず、時を6年前の夏まで遡らなければなければならないだろう。

曇天に陽が射すと、風も吹き始めた。ビルの狭間を獣のように走り抜ける風は雑踏の人々を強張らせた。名古屋駅の桜通口前に聳える鉄のオブジェクトは交差する渦を巻いて逃げ出すように天を突いていた。僕は当時、名古屋の美容専門学校に通っていた。成績は悪かったが、他にやることもなかったので1年間それなりに打ち込んだ。しかし、2年生からの学びというものは少ないらしい。知識を詰め込む時期はとうに過ぎ去り、実践を交えた練習と、人脈を作るというのが、2年生では主に取り組まなければならない。クラスメイトなどで取り繕うのがうまい連中などは人脈作りで微塵も困る様子などなく、すでに内定はおろか、ヘアサロンの後継者としても見初められている人もいる。しかし、彼らは普段は何も考えずに能天気に過ごしているように見えて、泥臭い努力なんかを重ねているのだろうか。ヘアサロンの経営者の前でへらへらと笑い、苦労を語り合い、認められようと、せこせこと働いているのだろうか。僕には彼らの努力の影というのを見定める能力がないが、その努力があるかもしれないという想像力を働かせることはできる。そして、いま名古屋駅の周りで蠢いている人間それぞれに、苦労やそっとひた隠しにしている秘密などがあるのだと思うと、ぞっとした、恐ろしい気分になる。

桜通口のロータリーは日陰になっているとはいえ、さすがに長くいると汗が滲んでくる。暑さが忍び足で体を熱して、水分を奪っていくのを感じる。夏空の下、僕がわざわざ名古屋駅の中ではなく、外のロータリーで待っているのは、利英さんと待ち合わせるためである。

利英さんは僕と同じ専門学校の経営学科のOGで、今は栄駅の近くでヘアサロンを開いている。最初は関西圏の大手美容院グループで数年間働いた。その働きぶりが認められて今は名古屋の支店長を任されている。まさに寝る間も惜しんで働いていたとのことだ。特に成人式のシーズンなどは着付けで、かき入れ時だ。朝早くからメイクを行わなければならないために、4時からお店に入って準備を始めていると聞いたときはさすがに驚いた。同時に自分もそうなっているかもしれないと思うとうんざりした。僕は専門学校の先生に紹介されて、利英さんの下で夏休みの間インターンシップ生として受け入れられていた。今日はまったくの定休日なのだが、利英さんの買い物に付き合うというために(名目上はお店で必要な備品を買い入れるためだ)、名古屋駅に呼び出されていた。

しかし、利英さんは待ち合わせになっても一向に姿を見せることはなかった。手持無沙汰で、ロータリーに入る車が蛇のように列をなして目まぐるしく入れ替わってはどこかへ走り去っていく情景に目を遊ばせていた。さすがに暑さでのぼせてきて近くのカフェで少し涼もうかと思っていたところで、赤色のロードスターが軽自動車たちの群れを縫うようにロータリーへ侵入するのを見た。利英さんの車だ。荒っぽく扉を閉めると利英さんはブーツの靴音をコツコツと一定のリズムで弾ませながら近づいてきた。控えめなフリルのついたオフショルダーの半袖を、肌にぴったりとくっついたデニムに入れ込んでいた。肩口からのど元に伸びた鎖骨が滲んだ汗で眩しかった。全体的に痩せ形だが顔は健康的で鼻先がすこし尖がっている。笑顔の時に目じりにしわが寄っているのが少し疲れを感じさせた。

「ごめんね、待ったよね」

「ええ……すごく」

僕はわざと気の利かない男のふりをして、利英さんに笑いかけた。

買い物は結局、日が落ちるまで続いた。利英さんはいつもショッピングモールに行くときは全てのお店を見て回る。いい服が何着かあると、それを忘れないようにメモして、一休みするためにカフェでコーヒーを飲む。そうしてすこし考え込む様子を見せるとカフェを出て一気にメモに書いてある服を買いまわってしまう。

「これが一番余計なもの買わなくて済むの」

利英さんはそう言って僕に大量の雑貨と服を持たせた。

ロードスターのトランクに荷物が入らないので膝の上にのせることになった。お金を使うことで利英さんはストレスを一種解消しているようであった。

「そういえば、僕の地元の車屋にロードスターの絵がペンキで書いてありましたよ。小さいころから見ていたんで、結構利英さんのロードスター好きなんですよ」

都市を遠景にしたロードスターが、椰子の生えている海岸沿いを走り抜けていく、そんな気持ちのいい絵だったのでよく覚えている。

「ロードスターって悲しい車なのよ。だって二人乗りだから家族ではまず使えないでしょ。乗ってるだけでコイツ結婚する気ないなってばれちゃうの。それであんまり恋愛うまくいかないのよ。まあ実際私は結婚する気なんてないけど」

利英さんが少し不機嫌になってアクセルをやたらと踏んでスピードを出すので僕は荷物をそっちのけでずっとシートの縁をつかんでいた。そのうち利英さんがクラブに行きたいと言い出すので、僕はロードスターの切る風の中にそっとため息を混ぜ込んだ。

クラブの中は週末ということもあり早い時間から人が集まりだしていた。いつもは終電がなくなってから人が集まりだす。そんなおかしな場所なのだ。店前ではすでに30人近くの男女がガードレールに座ってたむろしていた。湿気の含んだ空気がまとわりつく夜であったが、彼らは気にもしない様子でクラブの熱気が上がるのを待っていた。

クラブの中は脈動する胎児のように熱を観客に伝えていた。スピーカーの吐き出す重低音の響きが、メインフロアに入る前から激しく打ち付ける波のように切り込んできた。

利英さんは受付を済ませると浮足立って地下への階段をするすると下って行った。僕も遅れないように先を急いだ。急ぎ足のままでメインフロアにつくとあまりの大音響に少し後ろへ身じろぎした。ライトが絶え間なく回り、光線がダーツの軌道のように観客の瞳へ突き刺さる。DJが飲酒を煽り、人々は音を纏って体を揺らしている。カクテルのケミカルな甘い香りと、煙草の煙が、フロア中に蔓延している。視界がライトと音の振動で揺れて、世界が急に正確さを失って逆回りしたかのような錯覚を覚えた。

僕はフロアの後ろのほうで壁にもたれかかっていた。音楽の流れに沿って踊る人たちを見てそれぞれの人生を想像した。誰もが耐え難い現実の継続を振り払うように頭や体を左右に、上下に、振っているように思えた。ここに来ている人たちはみな心のどこかで埋没した日常にくたびれた弱い人たちばかりだった。

利英さんはフロアの前に行ってこの一瞬を心から楽しんでいた。流行りの曲も知らないので自分のやりたいように腕を上げては左右に振ったり、体を蔦のようにくねらせていた。目立つので5人程の男女のグループに目をつけられて、まともな言葉も交わさずに肩を組んで一緒に跳ねている。たまに酔った若い男に接触した勢いで抱きつかれたりお尻を触られていたりしたが、気にしていないようだった。

僕はフロアからバー席へと移動して、酒を飲むことにした。ジャックコークを一気に3杯あおった。あまりウイスキーの感覚がないように思えたがクラブで飲む酒など酔えればそれで用を足すのだ。ステージでゲイの太ったダンサーが登場してフロアが湧き上がっていたので、僕もつられて踊りに行った。しかし一気にアルコールを多量に摂取したせいで20分に1回ほどトイレに行く羽目になった。そうして何回目かトイレに駆け込んだときに、ふと呼び止められた。

「おい、お兄ちゃん、もう何回目だ?ゲロでも吐きに行ってんのか」

帽子を目深にかぶった男が、フロアの外のドア前に据え付けてあるソファにかけていた。かなり酔っているらしく。よだれを垂らしてうなだれていた。

「5回目です。多分」

「おお、そりゃすごいな。ずいぶん酒も抜けてきたんだろうなあ」

「まあ、それなりに。」

「俺はなあ、トイレすぐそこにあるけど我慢してんのよ。トイレ行って出すもんだしたら酒が全部出て行っちまうからなあ。酒が無けりゃあここにいるのも馬鹿馬鹿しい。しらけるってわけ。」

「おにいちゃんさあ、しっかり踊ってるか?酒ばっか飲んだくれて俺みたいにおしっこ我慢するようになったり、おしっこに行きまくって楽しめないようでは終わりだぜ」

「おしっこは行きたくなったら出してるし、後ろでただずっと見てるだけですよ」

「それはもったいねえな。ここでは飲んで踊って楽しむ場だぜ?ここではおしっこは我慢して踊って最後に全部漏らすのがマナーだ」

「飲んで忘れることも、踊ることも、そしてただ見ているだけのことでも、 ここではまったく同義なんですよ。要するに、みんなつらいってことです」

僕はそう言って帽子の男を置き去りにして、フロアのドアを開けた。メインフロアに鎮座する、けたたましく噛みつくような音を出すウーファーが、人々の夢を食い潰しては今日の現実を消化した。

クラブを出たのは結局4時前だった。利英さんがトイレで嘔吐し続けているのでセキュリティが救急車を呼んだのだ。クラブの人々がこぞって外へと流れ出していくので僕もその流れに押し出されるようにして外へ出た。冷たい外気に少しだけ酸のような匂いが漂っている。救急車のフラッシュが人々の本性を照らし出そうと探すように右往左往した。人だかりの中心で利英さんが電柱に掴まりながら激しく嘔吐をしていた。

すぐに救命士に身元を明かして利英さんを引き取ると申し出た。救命士は怪訝そうな顔をして帰って行った。お酒を飲んでいて僕も利英さんも車を運転することが出来なかった。駐車場に停めたロードスターは置き去りにして、呂律の回っていない利英さんを引きずってネットカフェに転がり込んだ。道中で利英さんは2回吐いた。カップル席のシートに利英さんを寝かせて水を飲ませた。ここのネットカフェはカップル席でも天井が開いていて、間接照明の薄明かりが常に部屋の中を照らしていた。利英さんが起きないように頭まで毛布を掛けて僕も寝ることにした。終電はとうに過ぎている。

「中田くん、ごめんね」

「いい吐きっぷりで見てて気持ちがよかったですよ」

「ううん、のどが痛くて最低最悪」

隣の部屋から寝返りの衣擦れの音がした。数秒ののち、木材をひっかいたようないびきが聞こえてきた。あんなに気持ちよく眠られたらどんなに素晴らしいだろうか。しかし僕ら二人はすごく疲れていたが、避けようのない明日の光に怯えてもいた。いつまでも夜が照らし出す暗闇の残照の中に閉じこもりたいと願っていた。僕は、あの朝方にカーテンから漏れ出す光を見出すと、うんざりした気持ちになる。

「明日が来ないように祈っておきますね」

「もし明日が来たら中田君も最低最悪ね」

「それなら明日が来ないところへ逃げたいです。」

「じゃあ私と一緒に九州の実家に帰ろうよ。むかしは煙草畑営んでてさ。今はもうだいぶ需要が減っちゃって。畑もやってなくて土地だけだだっ広いただの元農家の家なんだけどね」

「でもそれじゃあお店は……?」

「お盆も全く休まず営業してた、あの地獄の日々を忘れたの?お盆で頑張った分、しばらくは私のお店もお休みです」

どこまで行ってもどこにも行けないことくらい、僕たちにはもちろん分かっていた。だが、このまま自分の持っている傷を日常に埋没させてしまうような真似もできなかった。少なくとも、あの時の二人は。

「いいですね。ぜひともお供させてください。気の済むまで今日を間延びさせ続けましょうよ」

安い革張りのマットに身を沈ませていると、様々な人々の温度が音となって宿っていたことに気が付く。キーボードへ控えめにゆっくりと打ち込まれるタイピング音、人々の熱と感情をかき混ぜるシーリングファンのモーター、それからソーダファウンテンから吐き出される飲み物の音。これらはみな僕にとって人の温度を感じさせるために却って抱擁感を覚えさせた。一番近くに感じたのは瞳を優しく閉じた利英さんの息だけの声だった。僕は胴体と膝を折り曲げて少し丸くなった。ふと目の前の世界が遠くおぼろげになった。意識が遠のくことによって世界、それから利英さんとの繋がりがこの五感でしか感じられないことを理解し始めると、僕は激しい孤独を覚えた。しかし同時にその孤独を抑え込むように誰かと心から繋がることができたかもしれなかった記憶を反芻していた。

遠くに見えるのは国道を走るトラック。人々が存在していることを感じられるのは、それしかなかった。それくらい静かな夜であった。子供部屋のような民泊の一室を窓から抜け出して、僕と博文はベランダで白いペンキを塗った椅子に腰かけていた。僕らの話をそばだてて聞くように星々が薄く輝いていた。僕たちはその時ふたりで東尋坊に来ていた。ちょうど今のように二人とも漫然とした毎日にくたびれていたように思う。そうした時は電話でもして自分たちの考えていることについて延々と話し合っていた。ただ、今回ばかりは二人ともどうにもならないところまで追いつめられていて、東尋坊まで旅行に行くことになったのだ。

「俺は死んだ後のほうが価値のある人間になれると思ってる。」

博文は唐突にそんなことを話し始めた。このときの話が、理屈が、僕をずっと苦しめることになったのだ。

「今がどんなに良くても、この先の未来が悪ければ結果として俺は価値のない人間として判断される。もちろん何にもなれない可能性はあるが、いまのまま死ねば俺には可能性という無限の価値を含んだまま死ぬことができる」

僕は久しぶりに会った博文が随分と煙草を吸うのが上手くなっていることに気が付いた。そして、タバコから流れる煙によって、博文には死への希望の匂いがこびりついてしまっていた。博文のレゾンデートルは「他人」であった。常に寂しさが誰かとの間に介在していた。それは誰かに理解してほしいという単純な傷ではなく、誰かに認識してもらうことで初めて自己が存在しうるというリアリティを常に直感していたからであった。

「じゃあ博文は向こうの世界で、一体何になれるかな」

「そうだな……あちら側ではなんにでもなれる。つまり俺は高級レストラン専属のピアノ演奏者をやりながら世界をバックパッカーとして旅をしてる。さらにはバレーボールの大会でノーベル文学賞を取ってるにちがいない」

「なにそれ」

その珍妙な夢に僕は笑って博文の話を流していたが、彼の言っている理屈に対して、僕は共感しかできなかった。あまりに僕らは孤独に対して敏感だった。そしてその孤独は常に消えることがない。なぜなら人間の存在原理として他者が介在してくるからだ。きっと博文はこの理屈に苦しめられて、最後には命を絶つことを選んだのだろう。

他者の存在なしに自己を構成している人間などいない。他者は自己の写し鏡だ。相手の中にできた自己イメージこそが全てである。それが自分を生きる唯一の方法である。しかし一方で他者と自分の肉体が作り出した「自己」が独り歩きして、自分ではもうどうにもできないところまで行ってしまうんじゃないかと思う時もある。自分に残された可能性はあとどれくらいなのか。

僕はいま、未来に対して残された可能性こそが他人には決して侵されることのない、絶対的な、自分の「価値」なのだと確信せざるを得なかった。だからこそ、僕は博文の死に対して、むしろ彼を誇りに思いたい。心からの拍手を送りたい。全力の抱擁でもって彼を安心させてやりたい。もう、きみが苦しむ必要はなくなったのだと、彼にやさしく語り掛けたいと思う。

だが、本当に……?

長崎の島原では昔大きな一揆が起こったことはあまりにも有名だろう。日本では最大規模のこの一揆が日本政府のカトリックに対する疑心暗鬼を強め、長らくのあいだキリシタンが弾圧されてきた。その間心の中に唯一の神を持つ人たちは人には決して言えない秘密を持つことになった。彼らの持つ秘密は、すなわち他者との境界線としても機能した。それはある意味で自己の持つ絶対的な価値の一つであり、秘密の保持は他者からの侵害を防ぐ防衛本能である。秘密が全く無くなったとき、人は個体性を失って拡散してしまうに違いない。もっとも、そんな人間は、どこにも見たことがない。

利英さんの実家の島原は雲仙岳の麓に位置し、その周りには有明海が広がっている。自然と調和した町は人の心を広くしてくれる気がした。僕は利英さんの実家に泊まらせてもらい、数日を過ごすことにした。実家の縁側に行くと煙草畑だった土地が広がっており、所々でタバコ草が花を咲かせてそよ風に頷いていた。しかしもう畑らしい名残はほとんど残っておらず、草原という印象のほうが強かった。

「知ってる?煙草の花はね、咲いた瞬間に切り落とされるの。葉っぱに栄養を行き渡らせるためなんだって、お母さんが言ってた。つまり、徒花になっちゃうの」

「じゃあ今こうして咲いてる煙草の花が見られるのは、とても珍しいことなんですね」

「いちおうガーデニング用のタバコ草は売られてるから、それっぽいのは見たことあるかも」

花には嗜好品や観賞用としての価値はあるが、生殖機能としての価値は全く認められていない。誰かから見られることについては、花はこれ以上ないほどに価値を発揮している。一方、彼らが自ら持ちえた生殖機能に関してはだれも見向きはせず、むしろ切り落として別の価値に変換しようとしている。

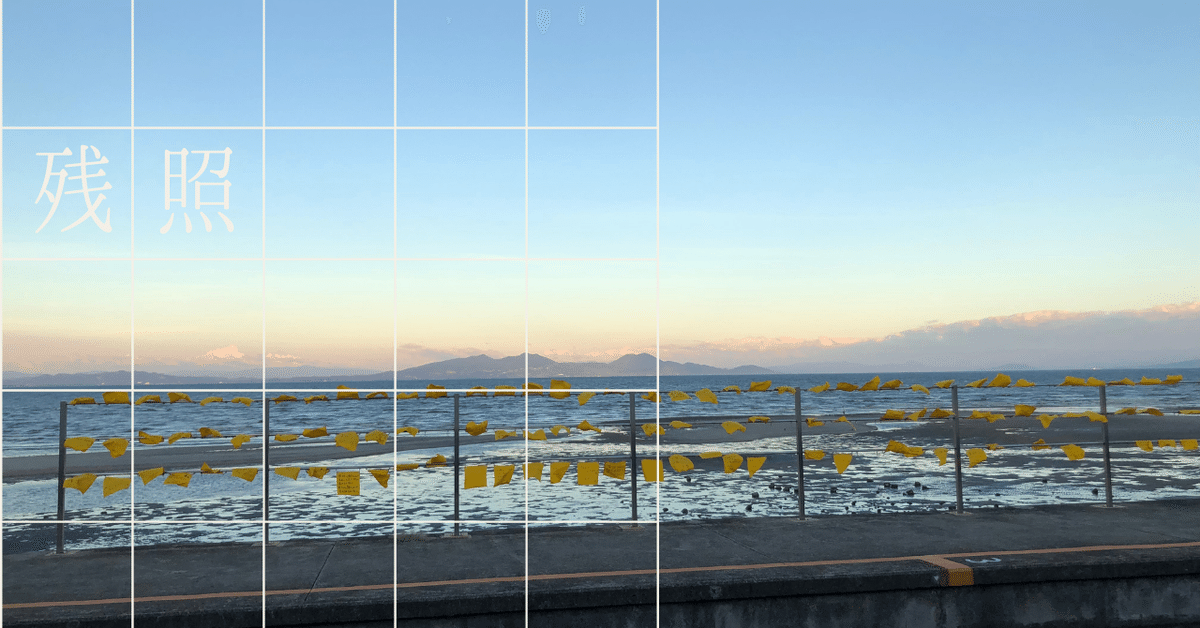

だらだらと実家で過ごす日々に刺激が欲しくなった僕らは、せっかくのなので長崎市の新地中華街に行って少し辛いものでも食べようという運びになった。利英さんの家から少し歩いて島原鉄道に乗り込んだ。相乗りが前提の四つ掛けの席に向かい合って座る。島原鉄道は島原半島を有明海沿いにぐるりと巡り、諫早駅が終点である。諫早駅から長崎駅まではJRに乗り換えて30分ほどで着く。そのため電車の車窓から右を向くと海を望むことができ、左側を見ると雲仙岳を眺めることができる。雲仙岳は緑を湛えて力の限りその身体を力瘤のようにうねらせて、根源的な野望を剥き出しにしていた。そうした風景に目を遊ばせて何駅か通過すると、ふと何枚もの黄色のハンカチがはためいているのが見えた。僕は利英さんの腕を引いて瞬間的に電車を降りてしまった。僕らが下りたのは大三東駅というところだった。大三東駅は島原鉄道の無人駅で、日本で一番海を近くに見ることができる駅だと、野晒しの構内に置いてある案内板に書いてあった。形式としては駅というよりも、バス停のように屋根のついた薄青いベンチが置いてあるだけの駅であった。そのほかは何枚ものはためく黄色のハンカチがあるだけであった。

「なんでこんなにもハンカチが括り付けてあるんでしょうか」

「なんでだろうね。私も通学の時電車に乗ってよく見てたよ。当たり前のものだと思って疑問にすら思わなかったな。」

「小さいころからあったんですか」

「うーん、それもよく覚えてないかな。いつの間にかハンカチが括り付けてあって、いつの間にか有名になってた気がする。観光客に人気でね、今ここに括り付けてあるハンカチはほとんどもう観光客のものだね」

ハンカチを近くで見てみるとそれぞれに願いが書かれていた。

『幸せに生きられますように』

『九州大学に合格できますように』

『家族そろって仲良く過ごせますように』

それらの願いは風にはためいて、海月の触手のように僕を絡めとろうとする速力を感じさせた。

「僕らも何か書きますか?ハンカチは一応持ってますよ」

「いいや。幸せになることは私の至上命題じゃないもの」

僕が感じた速力の正体こそまさにその一言であった。欲求の解消、目的の達成によって得られる快感は人間に備えられた機能の一つに過ぎない。それを求めてしまうことは獣になることと同然である……。いや、理屈などいくらでも膨らませることができるのだ。素直に、僕は幸せになることで自分を見失うことが怖かった。博文の死はこのような幸福に、可能性を感じられなかったことが端を発してもいるのだろう。求めることで得られる幸福というものが最も忌み嫌われる存在だった。それは僕も同じで、他人との関係の中で自己を確立していく過程において、日常に埋没することを善しとして、現状に満足することに、言いようのない底抜けた絶望の輪郭を感じないではいられなかった。

有明海の風は体にべったりと張り付く潮風であった。塩分を含んだ風が髪をなでて濡らした。海の向こう側に見えるはずの陽は傾いて、雲仙岳に沈もうとしていた。残照は紫のグラデーションをばら撒いている。海の向こうに見える水平線は紫の残照と滲んで消えた。残った光はもう少なく、僕と利英さんの輪郭もぼやけて融け合っているように感じた。

線路を強く照らす電車が駅に滑り込んできて、僕らはおもちゃ箱を片付けるような気持ちで電車に乗り込んだ。車内で座り込んだのもつかの間、不愛想な乗務員が

「どちらまでお乗りになりますか」

と僕らの行き先を聞き出してきた。僕がここら辺の駅の事情に詳しくなく、すこし面食らってしまっていると、利英さんが対応を済ませて、僕の分の運賃もまとめて支払ってしまった。島原鉄道はワンマン電車と呼ばれる形式をとっている。電車に乗り込んでから乗務員に行き先を告げて、お金をその場で支払うらしい。

「すみません、ワンマン列車の乗り方ってよく分からなくて」

「いいのよ、なかなかこんな形式は見ないだろうから。ワンマンって急いでる時とか切符買わずにすぐ乗れるから助かる人は多いのよね」

なぜか電車に飛びこむように乗る利英さんが容易に想像できた。

「そういえば高校生まではずっとこの電車に乗って学校に行ってたんですよね。なんだか今の利英さんしか知らないと想像できないです」

「長崎は全部そこそこ綺麗なんだけどそれだけの場所でね。ここでずっと小綺麗なふりして生きていくのも嫌気がさして、名古屋に来ちゃった」

「名古屋の食べ物って全部味が濃いですよね。多分びっくりしたでしょう。お母さんの味が恋しくなったりしませんか」

「お母さんの味かぁ……、5歳の時に離婚して離れ離れになっちゃったからもう忘れたな」

「……なんだか申し訳ないです」

「別にどうってことないよ。離婚なんてありふれた、どこにでもある話じゃない。可哀そうだと思われるのも、自分をかわいそうだと思うのもいやなの」

「強いですね。利英さんは」

「まあね!」

いままで利英さんが一人親の人だったとは聞いたことがなかった。練り上げられた実績が放つ利英さんの強さや自信は、周りにいる人間を相乗的に堅強にしていたように思う。僕はヘアサロンでトラブルがあっても、あっけらかんとして困惑を微塵も外に出さない利英さんの明るさが好きであった。

「日が完全に落ちちゃったね」

「はい、もうすぐこの逃避行も終わりですかね……」

電車は闇の中を滑っていき、徐々にその速力を失っていった。車掌が終点の諫早へ着いたことを告げた。

長崎市内の新地中華街では金の装飾が施された赤い提灯が、爛々と花火のように輝いていた。愛想笑いの呼び込みが次々と現れては、脂のにおいで充満した店内へと僕らを誘った。路地の陰では三毛猫がゴミ袋を漁って、膨れた豚の足を齧っていた。

結局僕らは中華街のどのお店にも入らなかった。うなだれた学生や社会人の群れを横目にアーケード街へと歩いて、ファーストフード店でハンバーガーとポテトを食べた。しかしコーラでは酔うことが出来ないので、二人で飲むところを探すことにした。

眼鏡橋が架かる中島川沿いに歩いた。川の水は海水が混じって汽水域を形成している。舗装されたコンクリートの水路に藤壺が身を寄せ合う兄弟のようにべったりと張り付いているのが見えた。ちょうど干潮で、藤壺が水面から露出していた。あえぐように乾いた殻を開いて水を求めていた。およそ30メートルごとに設置されている街灯は青みがかった白色を放って街の温度を奪っていた。

『New combo』というジャズバーに僕らは入ることにした。ドアが開け放しで、店の奥では4人ほどの客が静かにお酒を飲んでいた。チャージ料を支払って二人掛けの席に座る。マルゲリータとリースリング種の白ワインを頼んだ。第1公演はすでに終了しており、次の公演まではあと少しで始まるという時間であった。ワインが運ばれてきたところで4人組のミュージシャンが2階の狭い階段から窮屈そうに、しかしリラックスした表情で降りてきた。

深海のように深い藍色のクロス・ホルター・ネックのステージドレスを着た30代ごろの丸顔の女性が、首からかけたテナーサックスを持ち直すと、それを合図に演奏が始まった。曲名はおそらく「I’ve never been in love before」だ。ワイヤースティックで打ち付けるドラムからはじき出される音の気泡が頬を撫でて、開け放しのドアから店の外へと漏れ出て行った。波に揺蕩うような浮遊感が心地よかった。テナーサックスの音色が店内をそっと包み込んだ。悲しい現実に打ちひしがれても、それでも生きていくしかないのだという悲哀ながらも、逆説的に人々を立ち上がらせる気力がその音には込められていた。

僕は密かに博文を取り戻したいとずっと思っていた。それは彼の死を否定することと同義であった。しかし、敵わない現実からくたびれてしまうと、利英さんを求めた。博文は他人を通してしか自分を見つけられないことに苦しんでいた。常に心の中でうすら寒い寂しさが身を蝕んでいた。概念は人間が作り出すまやかしである。例えばそれは自意識といった感覚である。自己を見つけ出すときは、いつだって自分の中ではなく他人の中に映る自分である。あるいは社会に規定された「らしさ」であろうか。

酸味が少し強いリースリング種のワインを飲み下したあたりから酔いが酷くなっていることを感じていた。気持ち悪さと頭痛がどうしようもなくなって、演奏の途中にも関わらずトイレへ駆け込んだ。便器の中へ顔を突っ込む。アンモニアの匂いが鼻を突いた。中指を思い切り喉の奥に差し込んで少し奥深いところにある行き止まりを撫でてやる。そうして堰き止められていた吐瀉物を吐き出した。嗚咽が漏れないように左手で服の胸のあたりをぎゅっと掴んだ。

手洗い場で服の皺を伸ばした。吐瀉物の匂いを消すために水道水に石けん液を混ぜて口を濯いだ。トイレを出て利英さんに目を配ると、目が合った。彼女も何かを察していたようだった。すでに演奏は止んでいた。僕らはひっそりと店を出た。

「さっきの曲にあった歌詞だけど、『どうかこの救いようのない靄の中にいる私を許して。』なんて言っても仕方がないわよね。どんなに明日が来ないように祈ったって時間は無情だから」

近場の公園のベンチに座っていた利英さんがぽつりと呟いた。

「その明日さえも、きっと時が洗い流してくれるんでしょうよ……」

「そんなこと言えるぐらいだし、もう酔いはさめた?結構お酒強い方だと思ってたけど。あんまり強がっちゃだめよ」

「すみません。まだ頭がちょっと痛いです。でも先日の利英さんに比べたらまだかわいいもんです」

「いうわね。私だってほんとは美容院のお店で吐き散らしたいと思ってるわ。ほんとはもうくたくたで、誰からも私に期待したり求めてほしくないの。でも我慢して我慢して、その末にクラブで吐いてんのよ。えらいでしょ?」

そう言って利英さんは、悲しくはにかんだ。

「そう、さっきも片親なんてありふれたことだって言ったけど、たぶん嘘なの。ほんとは小さい頃からずっと悲しくて寂しくて仕方がなかった。でもそれを認めると自分が本当にかわいそうな人になっちゃうじゃない。だからいままでずっと周りと隔絶しないように明るくふるまうのが癖になってた。周りが私を認める限り、私は自分で自分のことをどう思おうが、きっと気丈で明るい私に違いないってね」

利英さんも同様に他人の中でしか生きられないと知って、僕はすこし安心した。そして同時に、僕の中にあった利英さんのイメージが彼女を苦しめていたことにひどく心が痛くなった。

「利英さん、僕は利英さんに僕の考える利英さんの理想像を押し付けていただけだったんですね。利英さんを見ているようで本当に見ていたのは僕の心の中に映ったあなたの幻影に過ぎなかったんでしょう。それが辛かったんですよね」

僕らは確実に今までの生活で「自分」を生きてきたと思っていたが、そんなものはすべてまやかしであったのだと、博文との会話で気づいた。フロイトの言ったペルソナという概念は自己を確立しながらも、存在しない「自分らしさ」の追求から脱却するための素晴らしい道具立てであると思う。複数の自分が存在していても、そのどれもが本物であり、真実であると。しかし、僕は思うのである。僕らにはむしろ、もっと根源から自己など存在しない。あくまですべては相対的にしか語りえない。他者と自己。社会と自己。過去と自己。構造と自己。この対比によってしか僕らは自己を語る術をもたない。個性は自分だけが持つ特質であるが、その個性が認識できるのは他人との差異があってこそだ。僕の前で立ち現れた利英さんの像は確かに利英さんの一側面であり、利英さん自身であったと感じる。だが利英さんは僕に生じた利英さんの像を演じていたに過ぎない。僕の中で理想化された利英さんこそが彼女の仮面になったのだ。他人から求められた役を演じているのだ。他人に合わせて自己を変容させているのではない。もっと受動的なものである。他人によって自己が規定される行為こそ、自己が立ち現れる契機なのだ。

「そう、そう……。でも寂しさを紛らわせるためにはこれしか方法がなかったの。ねえ、中田君、もうこんな風に誰かや社会に自分を侵されて生きていくのはもう疲れちゃった。求められればそれだけ応えようと頑張ったけど、こんな生き方に価値を感じたことは、ただの一度もなかったわ」

「ねえ、明日が来ない方法が一つだけあるわ」

「そんな方法はないですよ。また酔ってるんですか」

「いいえ、それはね。死ぬことよ」

利英さんの放った言葉、博文との会話、それらすべてから僕は抜け出そうと藻掻いた。彼らの気持ちは僕が一番分かってあげられるのだ。誰かに価値を委ねる人生よりも、残された可能性の価値を保存したいという気持ち。もう他人に自分のことについて何かを期待されたり、求められたりするのは、疲れてしまったという気持ち。だが、本当に、本当にそうだろうか?僕らが変換されたり、失ったりした価値は、他人から規定された自己は、こんなにも僕らを苦しめる代物なのだろうか――

「下らない、下らない。しにたい、しにたい。とほんとは僕だって思っているんです。」

「でもそんなこと考えても踏ん切りがつかないで、ここまでだらだらと生きているんです」

僕が囚われていた理屈。自分の可能性をなるべく最大化するためには、さっさと死んでしまうのが一番なのである。その意味で僕らが未来に持つ可能性は絶対的な価値を持つといえる。

僕はいつも心の中で寂しさを忘れることがなかった。いつも他者からの暖かさを感じていたいと思っていた。窓から差し込む穏やかな陽を浴びたときに感じる淡い倦怠感と眠気、僕はまさにそんな安心感が欲しかったのだ。

だが――

「生きる中で、僕という価値は常に他者という媒介を通して別人になったような気持ちがしていました。それは本当にうすら寒い気持でした」

「でも、それはきっと違う。僕の持っている価値は他人を通さなければ一生変換されないで何者にもなれないんです。それは意味を持った価値では決してない。僕が僕たりえるのは利英さん、あなたがいるからなんです。あなたがいないと僕はあなたの中に映る僕には決してなれないんです」

「つまり、あなたがいないと僕はだめなんです。それこそが僕のかけがえのない価値です。これは圧倒的に他人依存な考えですが、実はとても素晴らしいことなんじゃないでしょうか」

ただ、僕は博文を、利英さんを、そして自分自身を許してあげたかった。そして癒えない傷を持った自分という存在を知ってほしかった。なんでこんな簡単なことが、今まで言葉にできなかったんだろう。

「誰かの中に映る自分を演じるのはとても疲れます。そうやってくたびれたときは、また一緒にクラブに行ってゲロを吐き散らかしましょうよ」

「なにそれ」

利英さんは飛び切りの笑顔で応えた。僕も一緒に笑った。

長崎から名古屋に帰ると僕らはまた忙しくヘアサロンで働いた。栄駅の近くにあるお店は名古屋の一等地にあるだけあって、すこぶる客入りが良い。もうすぐ僕のインターンシップも終わりが近い。ビルと信号を縫うように歩く人々の雑念は深い秋色の空に押しこごめられていた。しかし、街の発する息遣いは誰よりも今日を生きた証を感じさせた。

利英さんはいつも通りの気丈な店主のフリをしていた。僕も気の利かない不器用なインターン生のフリをした。それが求められていると本能で分かっていたからだ。

「仕事おわり!中田君、いくよ!」

「どこにですか?」

「決まってるでしょ。クラブよ」

「はぁ、ロードスターは置いて行ってくださいよ。あと吐きまくって救急車を呼ぶまでバカ騒ぎするのもの禁止です」

「わかってるって。ねえ、それよりも中田君?」

「なんですか?」

「私たち、きっと大丈夫よね?」

「ええ、きっと明日も大丈夫に違いないですよ」

概念は人間の作り出すまやかしである。人格や自己といったものも例外なくまやかしだ。それも他人によって作られた、理想化された自分であったりする。そうやって他人に求められて生きていくことによって、ずいぶん僕は苦しめられた。でも、そんな生き方しかできない臆病な自分に甘んじて生きていくのも、利英さんとなら許し合える気がした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?