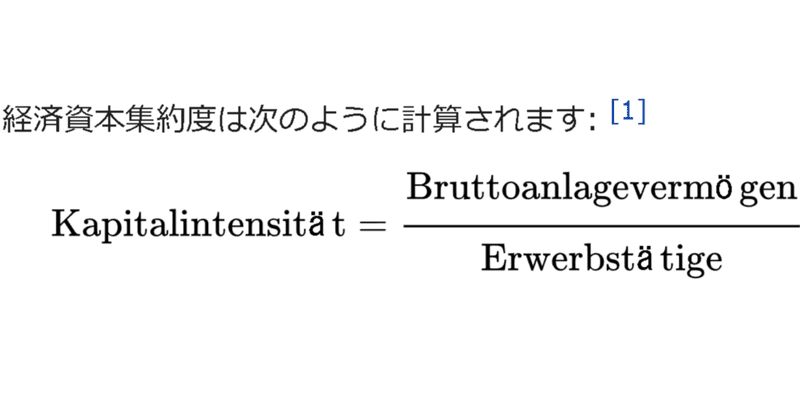

資本装備率 the capital / labor ratio

労働者(従業員)一人当たりがどれぐらいの資本を装備しているか。これを資本装備率という。資本がどのようなかたちで労働者に「装備」されているかは、例えば、労働者が業務で乗り回すトラック(車両)や労働者の与えられる作業着(消耗品)や研修(費用)などがあり得る。もちろん、ここで従業員一人にトラックを何台も装備させても無意味である。なぜならば、その従業員の身体はひとつしかなく一度に一台しか操業できないからである。だから、各従業員の能力に応じて最もパフォーマンスが出るように、しかし与える資本(稼ぐための道具)が多すぎないように装備を配分するということになる。

会社組織の場合は調達された資本を有形の道具や無形の知識のかたちで労働者に配り、それらを活用して働いてもらい、全従業員を指揮することによって方向性を揃えて売上や純利益へとつなげていくことになる。

一方、たとえ趣味のつながりでもこのような共通に装備された道具というのは必要になる場合は珍しくない。例えば、ゲームが趣味の人のコミュニティなら、みなゲーム盤は自分で所有して練習しており、もちろんゲームのルールあるいはシステム、有利な指し方についても知識の共有があるかもしれない。

ここでもやはり、ゲーム盤やルールを誰か一人だけが知っていても意味がない。それはその一人がどれほど優秀なプレイヤーであろうとなかろうと関係がない。そうではなく、全員にハード面でもソフト面でも共通基盤(インフラ)が提供されていることが決定的に重要である(ネットワーク外部性)。なぜならば、コミュニティが機能し、集団で楽しんだり競ったりするという関係が成立するためにそれが不可欠だからである。

したがって、仮に新しいコミュニティをつくろうというときに、みんなが装備しているべき共通基盤を備えていないのであれば、創始者はまず知識や基本的な道具をメンバーに提供するところから始める必要があるだろう。また、さらにそれに先立って、創始者はメンバー候補者に対して、この知識と道具のパッケージを各自手に入れてお互いに交流すると「楽しくなる」ことを未経験のメンバー候補に対して想像させアピールする必要もあるだろう。

私としては、家庭でも会社でもないつながりや人間関係の輪を構築したいという願いがある。いわゆる「サードプレイス」に近いのかもしれない。とはいえ、それをどういう手順でどのような仕組みでつくったらいいだろうか。また、それを構築し、盛り上げ、雰囲気をよくするためにどのような設備や装備をメンバーに提供したらいいだろうか。もし私に大きな富があるとしても、未だにそれをどう使えばそのような居場所がつくれるのか、ビジョンがみえないままでいる。

(1,120字、2024.05.21)

#毎日note #毎日更新 #毎日投稿 #note #エッセイ #コラム #人生 #生き方 #日常 #言葉 #コミュニケーション #スキしてみて

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?