亀のはなし / 二項対立を分節する脈動たちを多様に変調しながら重ね合わせると、世界の現れ方が自在になる -レヴィ=ストロースの『神話論理』を深層意味論で読む(66_『神話論理3 食卓作法の起源』-17)

クロード・レヴィ=ストロース氏の『神話論理』を”創造的”に濫読する試みの第66回目です。『神話論理3 食卓作法の起源』の第三部「カヌーに乗った月と太陽の旅」の最後のところを読みます。

これまでの記事は下記からまとめて読むことができます。

これまでの記事を読まなくても、今回だけでもお楽しみ(?)いただけます。

「ふたつの虹」

『神話論理3 食卓作法の起源』p.188に掲載された神話M417を見てみよう。「ふたつの虹」という神話である。

まずはどういう話か、様子を見てみよう。

カタウィシ族にはふたつの虹が知られている。

西の虹はマワリ

東の虹はティニ

といって、双子の兄弟だった。

最初の女性が出ていってしまって、世界に男性だけが残されたところで、新たに女性を創造したのが西の虹はマワリであった。

西の虹はマワリと東の虹はティニは大洪水を引き起こした。

大地全体が水没し、のちにマワリとティニの伴侶となるふたりの娘だけが助かった。

*

このふたつの虹を見つめてはいけない。

西の虹マワリを見つめると、軟弱で無気力になる。狩や漁の運に恵まれなくなる。

東の虹ティニを見つめると、ひどく不器用になり、ちょっと歩くだけでつまづいたり、足に傷を作ったりする。刃物仕事をすればすぐに怪我をするようになる。

なぜ「虹」なのか?

なぜ「ふたつ」なのか?

虹が二つ、と来ると、虹ではないものの話ではなく虹の話なんだ、二つではないものの話ではなく二つのものの話なんだ、と思ってしまうが、ここは実はあまりこだわる必要のないポイントである。

例えば、二つの虹を鶴と亀に換えても、ヒキガエルとカラスに換えても、神話の論理を動かすことができる。この神話が語られた経験的で感覚的な実存的世界において、たまたま意識の焦点が合ったところが「ふたつの虹」ということになろう。

*

ふたつの虹。東の虹と西の虹。

”同じようなもの”が「ふたつ」、とくるところでは、すかさず下記のモデルを引っ張り出してこよう。

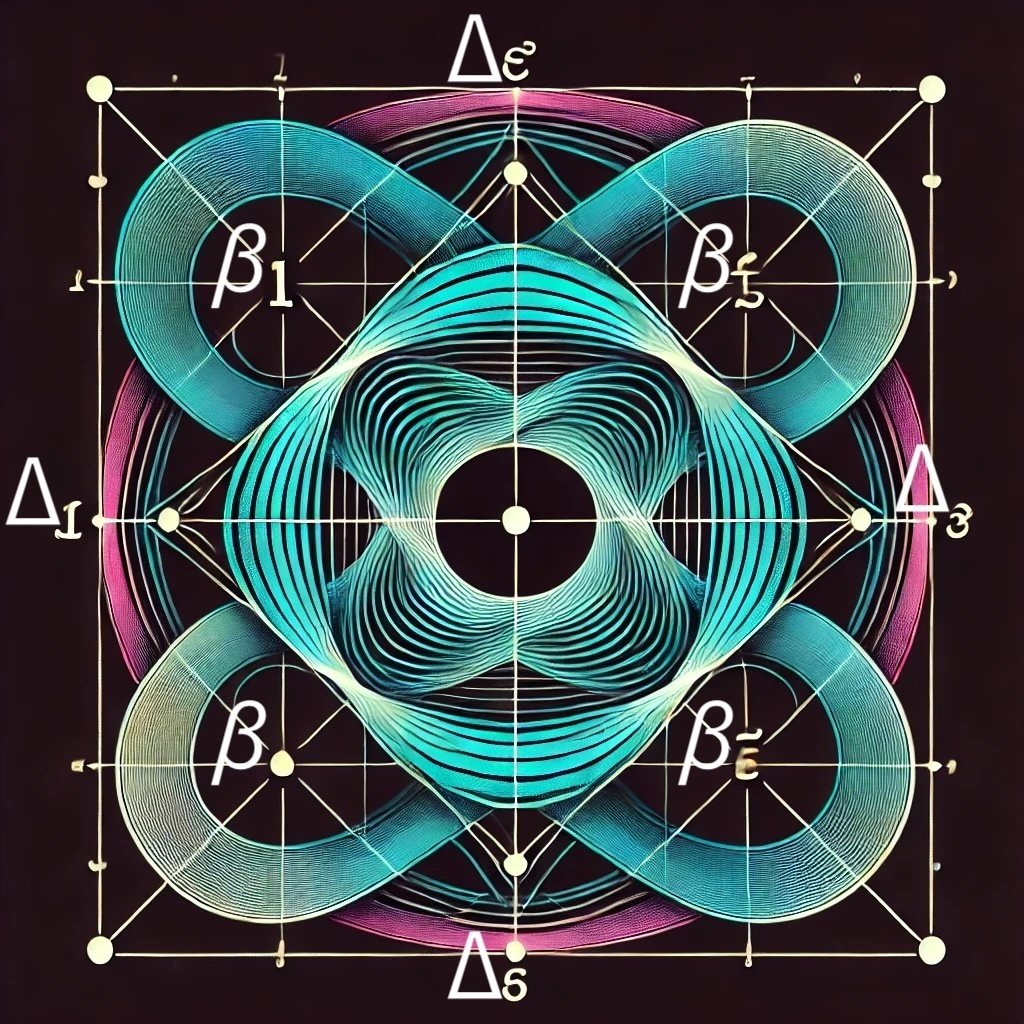

双子の虹の兄弟は、「二」つに別々に分かれていながら、それでいて極めて”同じような”、つまり「一」つである(兄と弟を図1のβ1〜β4のいずれかに、仮に置いておこう。ちなみに兄弟のそれぞれを何番目のβに置くのか、という問いに対する答えとしては「どこでもいい」となる。βはすぐにひとつにくっついたり、また分かれたり、しかもその分かれ方が変わっていくのであるからして「何番目」であるとかないとかは、極めて肯定的で積極的な意味で「どうでもいい」のである)。

この二即一一即二であるような双子のβ兄弟が、西と東、東/西、という感覚的経験的に真逆に対立する反対方向の二つの極に引き裂かれるように分離して、「分かれて」いる(この東/西をΔ1、Δ3に、とりあえず配しておこう。これもどこに配してもいい)。

こちらで過度に分離し、あちらで過度に結合する

親族関係の距離(近さ/遠さ)という点では、双子の兄弟は極めて「近い」関係にある。ほぼ距離ゼロである。

一方、空間的距離(近さ/遠さ)という点では、西と東はこの大地においては最大の距離に分離された二極である。

+

こちら(親族関係の軸上での距離)においては”過度に”結合し、あちら(空間的距離)においては”過度”に分離している。

上の図1で言えば、β1とβ2の二極はピッタリひとつにくっつく一方、β3とβ4の間はながーく伸びているような姿である。こうなると図1のような円形に調和したバランスを保つことはできず、この円形が縦横どちらかの方向につぶれて、ほとんど「一本の線」になっているような状態である。これが「こちらで過度に分離し、あちらで過度に結合する」である。

男/女 性別軸上での過度な分離

この状態において、男/女 の二極の間も過度に分離される。

女性が去ってしまって、世界が男性だけになる。

感覚的経験的な現世では、男/女の二極は別々に異なりながらも付かず離れず、くっついたりはなれたりしながら世界をなしている。それが「男性だけ」 になってしまうことで、真逆に対立する二極が適度に分離されつつ結合し、結合されつつ分離する、というバランスが崩れてしまう。

上の図でいえば、女性Δ1と男性Δ2のあいだの関係は、ちょうど図にあるように円周上の直径の距離で安定していると具合がいい。しかし、いま虹の双子たちが東西に分離するというβ1〜β4のバランスが崩れた状態になったことで、この方向でも曼荼羅の「円」は「線」へと潰れており、畢竟、Δ四項のあいだに等距離をとることができなくなってしまった。

+*

β脈動

ここまでの神話の語りで、図1で仮に言えば、円が、横軸上で最大の距離に分離しながら縦軸上ではピッタリ0に重なり合うように「縦に」つぶれたかと思えば、次の瞬間、いや、同時に、縦軸上で最大の距離に分離しながら、横軸では0に重なり合うように、「縦に」つぶれる。

「この図、つぶれてないじゃないか」と思われるであろうが、これで良いのである。

つぶれているか/いないか

を分別思考するのではなく、

つぶれているでもなく/いないでもなく

ということと共鳴したいところなのである。

曼荼羅状の円が、縦長になったり横長になったり・・・、いや時間軸を超えてしまった方がいい、縦長で潰れながら横長に潰れ、横長に潰れながら縦長に潰れる、といった具合の脈動をするわけである。この脈動を、今ここで仮にβ脈動と呼んでおこう。もちろん、呼ばなくてもいい(β脈動はレヴィ=ストロース氏の用語ではないことに注意せよ。よもやこの記事を参考に卒論を書こうなどという酔狂な方は、くれぐれもご注意の上、原典を徹底的に参照されたし。)

分節と無分節の分節の前へ

「女性が出ていってしまって、男性だけが残される」といった、”過度な分離”から転じ、今度は双子の虹の兄弟は「大洪水」を引き起こし、世界のすべてを水没させる。大洪水というのは神話によくあるモチーフであるが、これは大概、ものごとがあれもこれもひとつになってしまっている=過度な結合のポジションをとる。

水没した世界は水中の生き物ではない人間にとっては、「自分」が呼吸し続けて生き続けることができないという意味で、自/他の区別が消える、主体/対象のあらゆる区別が区別できなくなる”過度な結合”である。

男/女の過度な分離

↓

大洪水による、世界のあらゆるものの過度な結合

この神話の、このくだりでは、過度な分離から過度な結合へ、分離から未分離(四つのβが一点に収縮し、Δの四領域が開く余地もない)への急転換が生じている。β脈動である。

ふたりの虹、ふたりの娘・・四者関係

この大洪水、未分離・過度な結合で、いわば上の図でβが中央の一点に収縮したようなところで、「ふたり」の「女性」が生き残っていることがわかる。

ここから、語りがフォーカスする相が、過度な分離と過度な結合との間の脈動から、安定的な対立関係の区切り出しへと切り替わる。

つまりβ四項は一点に収縮して重なり合い、たがいに区別できないような状態になったかに見えて、実はそこに、「一ではなく二(つまり分節と無分節)」と「男/女」という、二つの二項対立関係が生き残っていたのである。

ここから「大洪水」で一点に収縮しかけたβたちの動きは、拡大へと転じて、四つのβ項が付かず離れず、等距離を保ち、正方形にバランスをとるようになる。

この生き残りの二人の女性がが虹の双子の兄弟それぞれと結婚する、というのがそれである。

繰り返そう。この双子がそれぞれ結婚することで、

β虹の双子の兄 / β虹の双子の弟

|| ||

βひとりめの女性 / βふたりめの女性

という具合の四項関係が突如として生成する。

双子の兄と弟は、ぞれぞれ「女性」の配偶者と”付かず離れず”になることで、β兄弟同士だけで過度に結合したり過度に分離したりしていた状態、最大振幅から最小振幅の間を激しく切り替えていた状態を脱して、夫婦間の距離、男女間の距離を測る軸上で定常的な振幅を描き続けることができるようになる。そうして第一の夫婦と第二の夫婦が別々に暮らしつつ、親族としてある、という安定した四者の”つかずはなれず”関係ができる。

そのために

まず、β二項が第一象限と第三象限の方へとながーく伸びたり、

β二項が第二象限と第四象限の方へとながーく伸びたり、

そして中央の一点に集まったりする。

お餅、粘土、パイ生地を捏ねる感じである。

そこから転じて、βたちを四方に引っ張り出し、

β四項が付かず離れず等距離に分離された(正方形を描く)ところで

引っ張り出す動きと中央へ戻ろうとする力とをバランスさせる。

ここで拡大と収縮の速度は限りなく減速する。

そうしてこのβ項同士の「あいだ」に、四つの領域あるいは対象、要するに「それではないものと区別された、それではないものーではないも」たちが明滅する余地が開く。

ここに私たちにとって意味のある世界、

「Δ1はΔ2である」ということが言える世界が生成される。

もちろんこの世界は、βの振動数を調整し、正方形のダイヤモンドクロスから脱線させることで、別様の世界へと変容することができる。

もちろん、この四者はそれぞれ双子だったり、虹だったり(つまり天/地の対立に対して、その中間に浮かび上がっている)、大洪水の唯一(二)の生き残りだったりという点で、ひきつづき過度に結合するもの同士でもあり、過度に分離されたものでもあり、といった不安定な、というか極めて創造的なリズミカルな振動状態にある。その点でまだまだ不安定、である。

とはいえ、β四項の間が「等距離」に、つまり四角形を描く形に配置される余地が生じたことで、β同士の隙間に「Δ」が収まることのできるポジション、あるいは両域が、ぐっと開かれることになる。

*

そうしておそらくΔ四項の安定である、この経験的で感覚的な世界が創造されたのである。そのように直接語られていないが、そうなのである。

波紋の広がる余地が4領域、開かれる。

ふと、吉備の四隅突出型古墳を思い出す。

そして「上から見ないと」四隅突出であることがわからない様式から、

正面に立てば、「半円」の下に「四角(台形の立ち上がり)」があるように見える様式、

つまり「前方後円」へ。

四角の上に半円をただ被せると、当然四角は埋まってしまってただのひっくり返したお椀になる。

四角(台形)が見えないと困るので、半円の「手前」に四角を置いて、重ねて眺めるようにする。

我らが古墳人の先祖たちの造形は、神話的思考の残響を感じさせる。

意味ある現世

この経験的で感覚的な世界は、

ある / ない

うち / そと

動く / 静止する

分かれている / 分かれていない

容器 / 中身

よい / わるい

生 / 死

感覚的 / 超感覚的

自 / 他

善 / 悪

といった、あれこれの二項対立を最少二つ重ねて対立関係の対立としての四項関係を固定することで、

「自分は良い、他人が悪い」

「俺のものは俺のもの、お前のものも俺のもの」

といった形式の「意味ある」もの、「分別できる」こと、として生成される=立ち上げられている。

見つめてはならない

この分別が効いた四項関係からなる経験的感覚的現世に対し、虹の双子たちはあくまでも曖昧で両義的な位置を取り続ける(β)。そうであるが故に、東西の虹、どちらも「見つめてはらなない」ということになる。

どういうことかというと、「見つめる」というのはまさに、身体同士の距離という点では遠くに、あるいは適度に分離されながら、しかし、視覚においてひとつにつながる、いわゆる視線のレーザービーム(?)のようなことでリンクしてしまう、ということである。どちらかといえば分離の傾向がつよいところを、一挙に短絡して距離をゼロにつめてしまうのが「見つめる」である。

と、ここでこういう「見つめる」関係に入ってしまうと、それも「β虹」との間で、現世のΔ人間が「見つめる」短絡をしてしまうと、人間はΔの位置にバランスをとって収まっていることができなくなる。

そうして、運に見放されて食べ物を得られなくなったり、無気力になったり、不器用になって怪我をして、特に刃物の傷で”切れていないはずのところが切れている(ひとつのΔであるはずのところが、ふたつのβに分極するような振幅を描いた状態)”になってしまう。

+ +

もちろん、この”ひとつのΔであるはずのところが、ふたつのβに分極するような振幅を描いた状態”に入った、”獲物に恵まれない無気力な狩猟者”は、ひとつのβ項として森の中や水中の世界に誘われ、そこで動物の保護神のようなβ存在と邂逅することで、経験的で感覚的なΔ世界を新たに区切り出し直すうえで重要な役割を果たす場合もある。

彼はまた、新たな世界を創出しなおす、次の神話的な英雄になる場合もある。

「結婚」の起源(分離しつつ結合しバランスをとる、長周期=低速脈動の始まり)

この神話に続けてレヴィ=ストロース氏は”結婚”の起源神話であるM252を紹介する。

卵を二つ宿した亀の女性が道に迷い、

ジャガーのすみかに入り込んでしまった。

ジャガーは彼女を食べてしまったが、二つの卵は食べなかった。

二つの卵から、二人の男の子供が生まれた。

名前はマワリとワシという。

ある老女が子供たち二人を育てた。

やがて二人は成長したが、この時点ではまだ生殖能力を持たなかった。

*

そこで二人は、生殖能力の獲得を目指し、一羽の鳥に導かれて遠方への旅に出た。そしてついにその力を獲得したが、その力は過剰に強すぎるものであった。

二人はさっそく、カワウソと結婚することにした。

しかし、カワウソは二人と結婚することを拒み、人間の女性と結婚することを教えた。

カワウソの教えに従って二人は、人間の女性のところに赴いて、結婚を申し込んだ。しかし、人間の女性たちは結婚を拒絶した。なぜなら彼女たちは「ピラニアの歯」を下半身に持つ者であるというのが理由である。

ワシは歯に構わず結婚することにし、そしてあやうく死にかけたが、その生殖能力は適度に弱められたものに落ち着いた。

マワリは歯を消滅させる薬を用いて、より安全に妻と結ばれた。

冒頭、経験的な世界ではありえない”過度な結合”から幕を開ける。

卵生の爬虫類である「亀」の「お腹の中」に、二人の人間の子供が入っている。

卵生の爬虫類 / 胎生の人間

||

二度生まれるもの / 一度だけ生まれるもの

経験的に分離しているところが結合している

この両者は経験的にはとても「遠い」距離を隔てて異なっているが、この両極が短絡=過度に結合しているのがこの神話の冒頭である。

経験的に適度に分離した二極が(亀も人間も「生き物」という点では”同じ”だが、卵生/胎生、あるいは水界に住めるか/住めないかで大きく対立する)、一挙に短絡されることで、亀は経験的で感覚的なΔ亀からβ振動亀へと変身し、人間もまた経験的で感覚的なΔ人間からβ振動人間へと変身する。

β化、あるいは「励起される」という言葉が、個人的には好みである。

図1でいえば、経験的Δ二項の過度な結合は、二つのΔの領域が収縮して、β四項が一即四四即一に振動しているところへ引っ張り込まれる、というイメージである。

β・・卵生の爬虫類>><<胎生の人間・・β

ところが、この過度なβ結合は、一挙に、急激に、過度なβ分離へと転換する。

亀はジャガーと過度に結合する(「すみか」に”入り込んで”しまい、”食べられて”しまう。どちらも結合の極みであろう)。そして亀の卵の中にいた、人間の子供だけが残される。つまり亀から(亀の卵から)分離されて、出てくる。

亀>><<ジャガー

↓

胎生の人間の”双子”

この子供たちが、また「双子」であることに注目しよう。

前の神話と同じである。二人は二即一一即二の関係にある。

二人は「親」とは過度に分離しつつ、子供同士で過度に結合している。”あちらで過度に分離し、こちらで過度に結合し”という関係であり、これは図1でいえば、さきほどと同じく”β1とβ2の二極はピッタリひとつにくっつく一方、β3とβ4の間はながーく伸びて、円形が潰れて一本の線になっているような状態”である。

また亀は、裏返して火にかければそのまま調理器具になる。

土器の発明以前の人類にとって、亀は、至高の鍋であり、至高の器であった。

鍋はもちろん

水 / 火

生のもの / 火を通したもの

の対立を調停する。

こういう亀であるからして、無を有に転換することくらい難なくこなしてくれる。

そういうわけで、亀は縁起物なのである。

経験的に結合しているところが分離している

先ほどの神話に戻ろう。

亀から生まれた二人の人間は、「生殖能力を持たなかった(というか分離されている)」ことが強調される。経験的には人間は、上半身と下半身が”結合している”場合が多くなるが、この双子は上半身と下半身が”分離している”。

彼らの下半身にあたる結婚のための能力は「遠方に」分離されてあり、はるばる獲得しにいかなければならないようになっていた。ここで経験的に適度に結合しているはずこところが、過度に分離しているのである。

先ほどの亀との分離と別の方向で、同じことが、”β1とβ2の二極はピッタリひとつにくっつく一方、β3とβ4の間はながーく伸びて、円形が潰れて一本の線になっているような状態”が、生じている。

おもしろい。よくできている。

これは前回分析した神話に登場した「上半身のみの人」とも同じ論理的ポジションを占める。つまり、経験的な相で自分と異ならないところと過度に分離されているのが「半身」の神話的人物であり、自分と異なっているところと過度に結合されているのが「双子」の神話的人物である。

*

さらに過度な分離と過度な結合を両極とする振れ幅を描く動き(フェリックス・ガタリの用語でいえば「リトルネロ」)は続く。

過度な結合から過度な分離へ

ところが、双子がようやく獲得した結婚のための能力は、今度は逆に「強すぎる」ものであった。それはβ二項の関係でいえば過度な結合を帰結するものである。

ところが、うまくバランスが取れていて、この双子と結婚することになる女性たちは、こちらはこちらで結婚することはできるが同時に夫を食べてしまうという、結合しようとしてかえって過度に分離するような状態にある。

まさに、分離と結合を両極とする振幅が、極めて高速で振動している。

これはこれで見事だが、

ただこれだけでは太陽系的コスモスは分節しない=浮かんでこない。

これは減速しなければならない。

この減速を達成する方法として、何か劇的なことが起きるのでは!?と期待したくなるところだが、しかしここはまさに減速、「あれれ、そんな感じなの・・」という具合に、なんとなく丸く収まるのである。

まず弟の場合、とりあえず「えいや」で結婚してしまってなんとなく丸く収まるというパターンになる。一方兄の方は秘薬をつかって慎重に対策を進めるパターンであるが、「なーんだ、つける薬があったんかい!」という感じである。

奔放 / 慎重

という対立する二つのパターンで、とにかく分離と結合を両極とする振幅が、極めて高速で振動している状態は減速され、適度に分離されつつ適度に結合する、付かず離れずの「夫婦」という、経験的感覚的に現世によくある布置が定まる。すなわち、「近すぎてもいなければ」「遠すぎてもいない」Δ四項関係に落ち着く。

レヴィ=ストロース氏がここで取り上げている神話たちは、いずれも「近すぎてもいなければ」、「遠すぎてもいない」二項対立関係を設立する方向に向かい、このような二項対立関係が設立されたところで語りが終わる。

調停されやすい対立と、調停しにくい対立

神話では、(1)対立する二項が、規則正しく交代したり分離と結合の両極の間で動き回れる関係と、(2)対立する二項の分離する速度と結合する速度とが大きく乖離している関係が、うまく使い分けられていることをレヴィ=ストロース氏は指摘する。

*

例えば、これらの神話が語られた南米の赤道に近い地域では、昼/夜の長さはいつもほぼ同じ12時間で均衡しており、昼と夜の二項対立は安定的に調停された、規則正しく、いつも同じリズムで、同じ波長で繰り返される動きの喩えとなる。

「時間のレベルでは、夜と昼の交代は正確きわまりない。なぜなら、地球のこの部分では二つの周期の長さが同じだからだ。[…]昼しかない状態と夜しかない状態とのあいだの調停がうまくいく」

夜しかない、という過度に一方に寄った状態と、同じく昼しかない、という過度に一方によった状態との、ちょうど中間の、”どちらも同じボリュームである”という状態を感覚的経験的にイメージしやすい。

昼 / 夜

*

これに対し、対立する二極がアンバランスな場合がある。

その好例がカヌーでの川下りと川上りである

「反対に、空間のレベルでは、調停状態というものがむしろ理論的なヴィジョンに属している。すなわち、カヌーで旅する場合、行きと帰りが同じになるためには、川が両方向に流れていなくてはならないが、経験的な現実はけっしてそのようにはなっていないのだ。[…]川を下るカヌーには途方もない速さが加わるのに対し、川をさかのぼるにはカヌーを背負って長いこと地面を歩かなければならない。」

カヌーで高速に川をくだる / カヌーを背負って上流へと歩く

|| ||

時間がかからない(短周期) / 時間がかかる(長周期)

という関係になっている。

時間軸では調停がうまくいくのに対し、空間軸では調停がうまくいかない。そこにあるのは「調停の不在」であるとレヴィ=ストロース氏は書く。

調停がある / 調停がない

|| ||

時間軸(昼夜の交代) /空間軸(カヌーでの下と上り)

カヌーのこの「いっぽうでは短縮し他方では延長する」様を、レヴィ=ストロース氏は「跛行的」と表現する(p.197)。

いっぽうでは短縮し他方では延長する

「跛行的」であること、つまり片方の足は「長い」歩幅を開き、もう片方の足は極めて「短い」歩幅を詰める、その繰り返しで進行していく長い波長と短い波長が規則的に交互に訪れる波形は、分離と結合のあいだを分離しつつ結合する、図1であればβ四項をまるでお餅をこねたり、陶土をこねたりするように、伸ばしたり、縮めたり(折り重ねたり)する動きときわめてよく共振する。

このような「跛行的」なパターンは、”過度な分離”と”過度な結合”を、過度に結合したり過度に分離したりする。図1で言えばβ四項が一点に集まったり縦軸上に一直線に伸びたり、横軸上で一直線に伸びたり、そして等距離で四方に分離したりする動きを引き起こす。

他方、「跛行的」ではない、昼夜の規則的な交代のようなパターンは、経験的で感覚的な世界の安定した対立関係、排中律がいつも成り立つ二項対立関係のようなことを浮かび上がらせる。

このように振れ幅を描く脈動には二つの種類がある。フェリックス・ガタリが『カオスモーズ』や『分裂分析的地図作成法』で用いている用語で言えば、「痴呆的なリトルネロ」と「脱領土化した様相が極限まで高まったリトルネロ」のちがいといえようか。「痴呆的なリトルネロ」は安定した対立関係、排中律がいつも成り立つ二項対立関係を描き、「脱領土化した様相が極限まで高まったリトルネロ」は「跛行的」に、分離と結合の分離と結合を組み替える。

まとめ

「跛行的」と言えば、ウサギと亀の抜きつ抜かれつの競争は、まさに「跛行的」な振動パターンである。「遅い」はずの亀が、一番「早く」ゴールに到着する。遅いけれども早い、早くないが遅くもない。

亀のβ脈動しやすさはこんなところでも使われている。

神話において、料理の火、竈、などと並び、かつ交換可能な振動状態に入っているのが、おそらく亀なのである。

土器のようなものを作ることがなかった頃には、裏返したカメの甲羅こそ、ほとんど唯一の火にかけてスープを「煮る」ということができる容器だったのである。裏返されたカメの甲羅は、水(スープ)と火を、分離しつつ結合し、そして生のものを火を通したものへと変換する。究極の調理道具でもある。

と同時に、亀はもちろん、カヌーのように、水面をゆっくりと流れに乗りつつ下っていったり、一生懸命に手足で漕いで水流に逆らって遡上したりもする。

カメもまたとてつもない、二項対立関係の組み合わせ・アレンジメントを組み替える両義的媒介項である。

・・・

ところでカメといえば個人的に不思議な記憶がある。

・・

わたしが子供の頃、父親の部屋ということになっていた物置部屋の本棚に、亀のミイラがあった。

五センチくらいの可愛らしいサイズ感である。

昔、この家に引っ越してくる前の家で、まだわたしも生まれる前に、父が飼っていたカメだという。

このカメは、私が生まれる何年も前に、ある日不意に飼われていた水槽から分離してしまい、いくら探しても見つからなかったと言い伝えられている(空間的分離)。

::

それから数年後。

父が母と結婚し、母に子どもが宿り、しかしその子、わたしのお姉ちゃんは生まれずに、というかいわゆるリトルネロの焦点にアジャンスマンをセットアップした上でほぼ未分の八識を解き、すぐに私が後を追って結局生まれることになり。そして急に家を引っ越すことになり、引っ越しのために、家具を移動し…というところで、一番大きなタンスの裏でこの、カメがドライになった姿で発見された、という。数年間、時間的にも分離されていたカメが、また結合してきたのである。

そして父は大切に、この乾燥したカメを一緒に連れて引っ越して来たのだ。

ちなみに、もう乾いているので、カメであるが水槽は必要ない。

本来水性であるのに乾きに乾いている、というあり方が、またなんともβである。

そしてカメは本棚に、ハニワのレプリカやピサの斜塔が生えている灰皿などと並んで、何食わぬ顔で並んでいた。

わたしは子供の頃から、このカメをまじまじと眺めて、その目の奥、というか、不在としての眼、かつてそこに眼球がはまっていただろう窪みをじっとみて、何か声のようなものが聞こえてくるのを待つのがスキだった。

*

なんというか、私が生まれる直前の数ヶ月、このカメは、あの「(私とは)別の、最初の子」を迎えようと組成されていたあの空間で、じっと、この眼ならざる目を見開いて、すべてを「見て」いたのだ、と。

まるで、現在そのものとほとんど区別がつかない、ほんの裏側の過去を、今ここに共振させているアンテナのようではないか、と、この眼の不在は。

・・

なにか、手に取ったり、手のひらに乗せたりするのは違う気がして、時々甲羅をちょこっと触ったりはするが、おもちゃにはしなかった。

あのドライになったカメは生きているように思えたのである。

いや、間違いなく生きている。

ふつうに生きている以上に生きている。

その後、わたしも大人になって、引っ越したあとの家ももう手放してしまって、何度か引越しを繰り返しているために、いつしかカメは現世的にはどこに行ったのかわからなくなってしまった。どこかの箱の中に紛れ込んで、いまでもどこかに「ある」のだろうと思うが、あえて探そうとは思わない。

ものとして「他ではない、どの時間空間を占めているか」ということは、このカメレベルの媒介項となれば、もはやどうでもよいことであるように思える。

至る所に偏在するでもなくしないでもない。

この感じの圧倒的な親しみ。

β脈動の「波及効果」として、束の間その焦点を際立たせている限りのことである。

このΔと自在に解き、また自在に突出させ、それもまた解き、また突出させる

といったことができるようになると、人間は極めて自由自在になれる。

そんなこと、どうしたらできるのか。

β四項の分離と結合を言語で持って語る神話に、そのヒントがある。

関連記事

参考文献

いいなと思ったら応援しよう!