深層意味論的神話分析「タバコの起源」にみる”未分離”と”分離”の「分離」 -レヴィ=ストロースの『神話論理』を深層意味論で読む(15)

クロード・レヴィ=ストロース氏の『神話論理』を意味分節理論の観点から”創造的”に濫読する試み。

* *

今回も前回に引き続き「鳥の羽根で葺いた小屋」が登場する神話である。

『神話論理I 生のものと火を通したもの』から、「文化財の起源」の神話を引いてみよう。この神話も、時系列で次のように展開している。

α未分離 →β分離 →Γ分離したものの結合 →Δ第二の分離

内容を詳しくみてみよう。

超自然の精霊の男たちが、

「コンゴウインコの巣」と呼ばれる羽根でできた小屋に住んでいた。

精霊の男たちは何か欲しいものがあると、

自分の姉妹のところへ弟をつかいに出して、姉の夫から貰っていた。

((→未分離α))

*

ある日、精霊たちが「蜂蜜が欲しい」と要求すると、

不満を抱えた精霊の姉の夫は、汚れた質の低い蜂蜜をよこした。

精霊たちは怒り、水底に行き”ヤシの殻や貝殻に穴をあける道具となる石”を探し、それを発見し、羽根の小屋に持ち帰った。

((→分離β))

*

精霊たちは羽根の小屋に戻ると道具の獲得の成功に大笑いした。

精霊の姉妹たちは、大笑いする声の理由を知りたくなって、

”のぞいてはいけない”というタブーをおかして

「羽根の小屋」の内部をのぞいてしまう。

((→分離したものの結合Γ))

*

この「のぞき」に侮辱されたと感じた精霊の男たちは姿を消すことにした。まず、子孫たちにひとりひとりの特権を表す「飾り」を分配した上で(→注:人間の文化の領域の区切り出し)、精霊の男たちは燃える薪の山に身を投じた。灰になった精霊たちは鳥に変身した。また残った灰からは瓢箪や綿といった有用な植物が生まれた。

精霊の姉妹たちはこれを摘み身内に配分した。

((→第二の分離Δ 文化/非文化の分離))

α未分離 →β分離 →Γ分離したものの結合 →Δ第二の分離

この集まりつつ離れる動きを、時間の次元で(つまり要素をひとつずつ線形に配列されざるをえない言語のシステムで)引き伸ばすと、離れたり集まったりする「脈動」として、そのステップを図にすることができる。

なぜなら、α,β,Γ,Δは別々の四つのことが一直線上に順番に配列されたものではなく、

同時あるいは共時であり、一である。

ただこれを言語という技術システムでもって説明する都合上、まさに神話がそうしているように、四つのステップの時間軸上での展開として仮想化してモデル化せざるをえないのである。

この展開は、前に取り上げた「料理の火の起源」の神話でも同じである。

料理の火の起源神話の場合、この四つのステップはそれぞれ次のような項たちの関係に託されて記述されている。

α未分離

この神話の始まりでは、羽根の小屋に住む精霊の男とその姉妹と姉妹の夫とが惜しむことなくものを交換をしてつながっている=分かれていない。鳥の羽根は天と地ほどの分離さえもやすやすとつないでしまう点で未分離の象徴である。

β分離

しかし、ある時、姉妹の夫が蜂蜜の提供を惜しみ、悪事をなし、これに対して精霊の男たちが怒り、αの未分離の関係が分裂する。

αの関係は精霊の男たちが同族の女性を他の家族のもとに送ってしまうことと、この女性を受け入れた家族が代わりに食べ物を送ること、という双方向の「交換」によって結ばれていた。しかしここでわざと汚れた蜂蜜を提供するという無作法により、相互の「交換」によって成立していたαの未分離の関係が分離に向かう。

この分離について、レヴィ=ストロース氏は次のように書いている。

「姉(妹)とか娘のある男は、他の男たちと関係をむすばねばならないのであるが、その男たちには身内にはなりえない性質がある。この男たちはつねに動物と同一視できるのであって、善をなし助けてくれ、文明の贈与者であるジャガーと、悪をなし、動物の相のもとに、つまり狩猟動物としてしか使用できない(家畜化することすらできなかった)ブタという二種類に分かれる。」

おもしろいのは怒った精霊の男たちが、どこにいくかと思えば川に行き、自然物を加工する道具となる石を探し始めるところである。一見、脈絡のない行動に思われるが、道具となる石の入手は「自然」と「人工」の分離の始まりを告げるものであり、この神話が最終的にやろうとしていること、つまり人工物という項を非-人工物と区切り出すことに貢献するのである。

ちなみに「蜂蜜」は『神話論理』の二冊目「蜜から灰へ」で主役を演じる媒介項である。

Γ分離したものの結合

精霊の男たちの「大笑い」によって、姉妹が接近する。しかしこの接近は「羽根の小屋の中を見てはいけない」というタブーを犯す過剰で過度な密着・結合であった。

Δ第二の分離

精霊の男たちは、文化的財(社会の中での人々の差異を表示する「飾り」)を人々に配り、そして自ら火の中に飛び込み、灰になる。

灰になった精霊たちは鳥に変身する。

また灰は、有用な工芸の材料になる植物にも化ける。

* *

質の低い蜂蜜に怒った精霊たちが、とつぜん水底で石を探し始めるくだりなど、一見すると脈絡がないように見えるが、実は「α未分離→β分離→Γ分離したものの結合→Δ第二の分離」の展開を描くためにはちょうどよい場面転換なのである。

この神話は、文化的財、飾りであったり、それを作る道具や、材料の起源を語る。神話はそうした物たちの”起源”について語るために、それらの物が、それら”ではない”物から切り分けられ、分離される様を描き出そうとする。

いまこの神話では「飾り」という、自然の材料を道具で持って加工して作られた人工物の起源が語られるが、この「飾り」は”飾りではないもの”と区別される限りで”飾り”である。

上の神話で言えば、「飾り」と区別される”飾りではないもの”は、まずそれを作る道具である。道具と飾りは、作るものと作られるものとして対立する。

飾り / 道具

作るもの / 作られるもの

また、人工物である飾りは、自然物であるその材料となる植物とも対立する。

飾り / 素材

人工物 / 自然物

ところで、これだけだと「飾り」「素材」「道具」の三つであり、四項関係を作るためには一つ足りない。そこで「鳥」が登場する。鳥は天に、空中にいるものとして、地に生える植物(材料)と対立する。

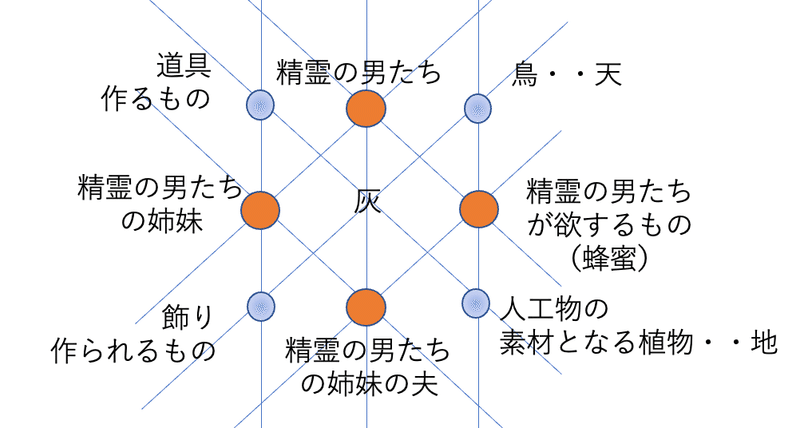

ここで注目したいのは、道具ー飾りー素材ー鳥の四項関係が、実際に生きる私たち人類によって体験的に経験される世界の物事であるのに対し、精霊の男たちーその姉妹ーその夫ーその夫が集めた蜂蜜の四項関係は、私たちが経験的に体験できる世界のものではない、という点である。

経験的世界の四項関係を織りなす個々の項たちは、非-経験的な領域の四項関係の中の項と項の中間に発生するものである。

ここで唯一「灰」が、経験的世界において手に触れ、目に見ることができながらも、「何かでありながら何でもない」中間的で無意味な存在、意味分節(あるものを四項関係のいずれかの極に振り分けること)から逃れる存在として残り続ける。

βの分離で「蜜」が果たした分離の作用を、Δの「灰」が反復している。まさに「蜜から灰へ」である。

タバコの煙

「灰」。この経験的世界において五感で捉えることができる事物として存在する中間的で両義的な項の仲間に「タバコの煙」がある。

ここでタバコの起源の神話を見てみよう。

ある女とその夫がインコを取りに行く。

(→α未分離)

夫が木に登り、巣からたくさんの雛鳥をとらえ、下にいる妻の方へ投げた。その雛鳥を妻は貪り食った。

その様子に夫はおそろしくなって、大きなインコを捕まえて投げた。

大きなインコは飛んで逃げ、妻はそれを追いかけて走り出す。

夫はその隙に降りて逃げようとしたが、すぐに妻にみつかり追いかけられ追いつかれ殺され、首を切り落とされる。

(→β分離)

妻は夫の体は食べ、頭は袋に入れて持ち帰った。

女は村に帰ると、子供たちに、袋に触ってはいけないと命じる。

しかし、子供が袋の中を見てしまい、父親の首が入っていることに驚き、村中に知らせる。

村人たちは子供たちを罵りながら逃げていく。

女は村人たちを追いかけ、殺して食べた。

恐ろしくなった子供たちが逃げようとすると、女は今度は子供たちを食べるという。この女はジャガーであるとの噂がひろがる。

(→Γ分離したものの結合)

子供たちはこっそり穴を掘り、木の葉で覆い隠す。

母親がいよいよ子供たちを食べようとしたので、子供たちは落とし穴の方へ逃げ、追いかける女=ジャガーを罠に落とす。

子供たちに助けを求められた文化英雄が、ジャガーを殺し、大きな薪の山の火で焼く。

(→Δ第二の分離)

その灰のなかから一本の植物が生える。これがタバコである。

人々がつぎつぎと「ジャガー」に食い殺されるという、なんとも恐ろしく思える話であるが、重要なのは未分離から分離へ、分離したものの結合へ、そしてさらに第二の分離へ、という展開である。

α未分離 →β分離 →Γ分離したものの結合 →Δ第二の分離

例えば次のような読みができるのではないか。

最初の夫婦はα未分離を象徴する。

この夫婦が木の上と下に分離し、さらに夫が妻を恐ろしく思い逃げ出そうとするも、首を切られるというのがβ分離を象徴する。

妻が夫を食べてしまい、村人たちも食べてしまうくだりは「人間/動物」、「狩る者/狩られる獲物」といった経験的には分離されているはずの対立が結合されている状態を象徴する(Γ分離したものの結合)

そして文化英雄の助けを借りた人間の子供たちがジャガーを狩猟の罠で捕えるくだりはΔ第二の分離である。この第二の分離によって生じた四項のうちのひとつが「タバコ」である。

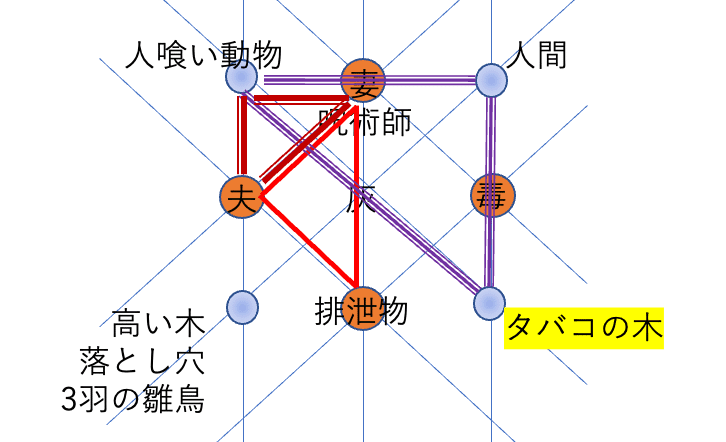

タバコの起源神話として、次のものも紹介されている。

呪術師の女が、自分の排泄物で汚れた食事を夫に与えていた。

(→α未分離)

そのことを知った夫は復讐のため蜂蜜取りに行き、木の根元の蜂の巣から蜂蜜を、そのすぐそばにいた蛇の腹から取り出した蛇の胎児の肉を得る。これを密かに混ぜて毒をつくり、妻に飲ませる。

妻は全身が痒くなり、怒り、夫を食べるという。

(→β分離)

夫は高い木の上に逃げ、木の上の鸚鵡の巣から3羽のひなを投げ落とし、

人喰いと化した妻を宥める。

(→Γ分離したものの結合)

人喰いとなった妻が逃げまわるひなを追いかけている隙に、夫は狩猟用の落とし穴の罠の方へ逃げる。

夫は穴を避けるが、追いかけてきた妻は穴に落ちて死ぬ。

この穴を埋めて、見張っていると、見たことのない植物が生えてくる。それがタバコの木の始まりである。

(→Δ第二の分離)

この神話では日本のオオゲツヒメの穀物起源神話や、三枚のお札で山姥から逃げる話とよく似たモチーフが出てくるところも非常に興味深い。

オオゲツヒメの神話というのは、次のような話である。

スサノオが高天原を追われ空腹のまま彷徨っているとき、オオゲツヒメという女神に出会う。オオゲツヒメはスサノオに食事を提供する。豊かな食材をどこから持ってきているのか不思議に思ったスサノオが料理をしているオオゲツヒメの様子をのぞくと、なんと鼻、口、尻から食材を取り出している!怒ったスサノオはオオゲツヒメを殺すが、その体から五穀が発生した。

身体から出てきたものを人に食べさせるというなんともご遠慮願いたい話は実は、人間の世界の始まりを分節する舞台となる「α未分離」を象徴する過度で過剰な密着であると読める。

そもそもある生物とその排泄物は二即一一即二の関係にある。それを他人に食べさせるとき、食べる者/食べられる物、自/他の区別もまた、二即一一即二の関係にはいる。

現代人のコンプライアンス的に言えばもう少し、食事時に読んでも穏やかな気持ちになれる美しい象徴にしてほしいところであるが、神話の思考はなによりも経験的区別を大事にするのである。誰しもが日常的に身体と明晰な意識をもって経験できる世界において、食事と排泄ほど「二即一一即二」を感じさせるものごとは他にない、と言えるかもしれない。日本の古代人にとっても、南米の先住民にとっても。

* *

分離したあとに、なぜバラバラにならないのか?

さて、ここで重要なポイントが見えてくる。

α未分離 →β分離 →Γ分離したものの結合 →Δ第二の分離

この展開を通じて、二重の四項関係(八項関係)が分節されてくるわけであるが、βとΔの分離が、わざわざ四項への分離になるのはどうしてか?

この点がじつに不思議である。分離するのであれば、最少構成で二つに分かれればよく、またもっと細かくバラバラに、多くの数に分かれて飛び散ってしまっても良いはずである。

それがどうして、四項に分かれつつ結ばれることになるのか??

ー ー ー

その答えは次のようなことではないだろうか。

「分離」を「四項関係の発生」に整えているのは、分離する項目たちが対立する二項とその二項の間を媒介する両義的な中間項の三項関係になっていることによる。

我慢していただきたい。

四項関係は、二つの二項対立関係をセットにしたものとしてできている。

二つの二項対立関係をつなぐ働きをするのが両義的媒介項である。

両義的媒介項は、対立する二項対立関係の両極のどちらとも、同じとは言えないが異なるとも言えない関係にある。

食事と排泄は、食べる人と食べられる物の関係と、排泄物と排泄する人の関係が、まさにこれ、両者は”同じとは言えないが異なるとも言えない”である。

この観点から二重の四項関係を見ていると、内側の四項関係でも、外側の四項関係でも、対立する二項を、その二項のどちらとも”同じとは言えないが異なるとも言えない”第三項が、ふたつに分けつつも、ひとつに結びつけていることがわかる。

さらに、内側の四項関係の一角を占める項は、外側の四項関係の一辺をなす二極の対立に対して両義的媒介項の役割を演じる。

この両義的媒介項の異なるが同じ〜どちらでもないがどちらでもある〜分けるのだけれども繋げるという性格が、二重の四項関係をバラバラにすることなく、強力に結び合わせている。

『神話論理』のもっとあとのほうに出てくる話を先取りしておくと、つかずはなれずの関係にある項たちはすべて、自分を含まないいずれかの二項対立に対する両義的媒介項の位置を占める。

これは八項関係をなす全ての項目が、互いに異なりながらも異ならない、非同非異であるということである。

これはまさに密教の経典に説かれている、大日如来が四如来・四菩薩に分かれて示現しつつもあくまでもその本体は大日如来である、という話、あるいは『理趣釈経』に説かれ空海の『吽字義』で展開された「吽」が四つの”不可得”や”本不生”の項、つまり中間的で媒介的な項に分かれるという話、そのものである。

(この話については前の記事をご参考に)

* *

「タバコ」でもなんでも、ある項の起源とは、その項がその項と何らかの意味で対立する他の項と分かれる=区別される=分節されるということである。

これはあらゆる項が決して単独では存在することもなく、発生することもなく、必ずその項ではない他の項と対立しつつペアになっているということでもある。

こうなると、ある項の起源を語ることは、同時に他の項の起源を語ることでもある、ということになる。

この好例となるのが次の神話である。

むかしむかし、人間はまだ造物主と一緒に暮らしていた。

その世界では、まだノブタが存在していなかった。

(→α未分離)

ある日、人間たちが造物主に、ノブタを食べてみたいと頼んだ。

造物主は人間の大人たちが出かけている間に、残された子供たちをイノシシの子供に変身させた。

(→β分離)

造物主は、帰ってきた大人たちにイノシシ狩りに行くよう勧め、同時にイノシシに変身した子供たちを連れて大きな木を伝い空に登らせた。

大人たちはイノシシを追いかけ、空に登り、イノシシたちを狩り始めた。

(→Γ分離したものの結合)

造物主は蟻に命じて木を齧らせる。

蟻はヒキガエルによる妨害に負けず、木を倒した。

大人たちは空から降りようと帯をロープ代わりに途中までくだり、

最後は落ちて骨を折った。

これが人間の身体が手足の指まで節節に折れ曲がることの起源である。

村に戻った大人たちはイノシシ(子供たちが変身した)の肉を食べる。

大人たちは、空に残ったままの造物主に降りてくるよう頼むが、造物主はもう人間たちのところに戻ることなく、代わりにタバコを与えた。

(→Δ第二の分離)

この神話の二重の四項関係(八項関係)も図にすると、つぎようになる。

内側の四項関係は互いに両義的で、対立する両極のどちらでもあってどちらでもないという”どちらか不可得”の状態で、分かれつつも固く結び合っている。

次の神話にも、経験的には対立する両極が、いったいどちらなのか不可得になる例を見ることができる。

α)ある男が狩猟した獲物の大蛇を妻が担いで運んだ。

妻が担いでいた大蛇の肉片から血が流れ、彼女に体に入り妊娠した。

○ーーーー○

男/女

食べる者/食べられるもの

人間/動物

地上を歩く者/木にのぼる者

親/子 といった対立が不可分に密着

○ーーー○

↓

β)この蛇の姿をした「血の息子」は胎内にいるうちから母親と話しができ、胎内から外に出ては高い木に登って、下にいる母へ果実を落とすという形で母の果実の採集を手伝い、また胎内に戻る。

○ーーー○

通常は喋れない者(胎児、しかも動物の)と喋れる者(人間)が言葉を交わすこと。

地上から樹上へ登ったり降りたりすること。

通常は高い所にあり地上の人間から分離されている果実を自由に手にいれること。

通常胎児は出ることしかできないはずの胎内に自由に出入りできること。

人間である母親の息子が動物であること。

*

これらはいずれも、通常経験的にははっきりと分離され、どちらでもよいという具合に混同されることがない事柄が、密接につながり、一体化し、どちらがどちらでもよい状態になっている。分離しながら結合し、結合しながら分離している。

あるいは分離でもなく結合でもない状態である。

ここに内側の四項関係が姿を表す。

内側の四項関係は中間的で両義的な四項の関係である。

○ーーー○

↓

Γ)妻は怖くなり、兄たちに打ち明ける。兄たちは待ち伏せし、蛇が出てきて木に登ったところで母親を逃し、追いかけようと降りてきた蛇を殺す。

蛇の死骸は大きな薪の山で焼かれる。

○ーーー○

蛇が人間である母親の胎内に戻れなくなり、

母の兄たちに殺され、焼かれること。

βの分離でも結合でもない状態が終焉を迎え、分離が確定される。

○ーーー○

↓

Δ)蛇を焼いた灰から、タバコやトウモロコシやワタといった、人工物の材料になるような植物が生まれた。

○ーーー○

この段階で、人間と非-人間、あるいは人間と自然との分節という、経験的世界の意味分節・存在分節の基本となる分節が区切られ、安定する。

これが外側の四項関係である。

○ーーー○

外側の四項関係でも、例えば底辺の食べる者と食べられるもの(いわゆる経験的な普通の人間とノブタ)の対立関係は、内側の四項関係に属する項ーー例えば、下に再掲する先ほどの図で言えば「神話的人間」がそれ。神話的人間は同時に経験的人間と同じでもあり、ノブタ(もともと神話的人間の子供だった)と同じでもあるーーによって分離しすぎないように結び付けられている。内側の四項関係の一角を占める項が、外側の四項関係の一辺をなす二極の対立に対して両義的媒介項の役割を演じるのである。

* * *

重要なことなので、繰り返し書いておく。

四項関係が二重になり、八項関係をなすのは、内側の四項関係の一角を占める項が、外側の四項関係の一辺をなす二極の対立に対して両義的媒介項の役割を演じる必要があるためである。そうでないと、個々の項はバラバラにどこかに飛び散ってしまい、それが「区別すること」の動きによって「区別されたもの」であったという来歴を不明にしてしまうからである。

人間の言葉は、話し言葉であれば、人間の口が空気を振るわせる都合上、互いに異なるものとして区別される項たちを時系列で一列に配列して行かざるを得ない。また書き言葉でも、例えばノートの同じ場所に異なる文字をいくつもいくつも鉛筆で重ねて書いたなら、真っ黒になってどの文字だか判別不可能になる。石板でも粘土版でも同じである。

*

神話を語る言葉もまた時系列での展開をせざるをえないのであるが、これは神話の論理を「言語」に翻訳する都合上そうなっていることであって、神話の論理そのものは時間的な直線配列に制約されていない。

神話の論理では、このαからΔまでの、言語の上では時系列にみえる工程・ステップが、一挙に同時に、瞬時に、時間的前後に分かれることなく展開する。

これによって私たちは、「区別されたもの」たちの向こうに「区別すること」が動く様を、その動きが未分離と分離のあいだで開いたり閉じたり脈動する様を、ありありとイメージできるようになる。

さて、ここで問われてくるのは、この分離と未分離を分離する、ということをいったい言葉でもってどう記述するのか、ということである。

分離 / 未分離

↓

分離 / 未分離

今回、α未分離 →β分離 →Γ分離したものの結合 →Δ第二の分離という展開にフォーカスしたが、特に分離と未分離を分離するという場合

α→β→Γ→Δ

において神話が強調するのは、αやβやΓやΔなるものの静的で固定した定まった姿ではなく、→ → → の方である。

* *

αやβやΓやΔなるものは、、もともとあって、そのもともとあるものが交代で出現してくるということではない。

αやβやΓやΔがαやβやΓやΔであるのは、これらの間に「→」で表現した動きが動くからである。

つまり神話では、αの状態、βの状態、Γの状態、Δの状態を、それぞれ静的に記述することが重要なのではなく(最後のΔだけは、いちおうそこで、この眼に見える経験的世界の分節が定まった、という話しになる以上、重要ではないというと言い過ぎかもしれないが)、αからβへ、βからΓへ、ΓからΔへと、未分が分離し、分離が結合し、その結合がまた分離する、その結合しつつ分離し分離しつつ結合し、また結合しつつ分離する、この収縮したり広がったりする脈動こそが神話の要である。

レヴィ=ストロース氏は今回のタバコの起源の神話に引き続き、この分離と結合のあいだの脈動のことを「行儀作法についてのソナタ」で分析していく。

つづく

>>つづきはこちら

(これまでの記事、今後の記事はこちらにまとめています↓)

おまけ

メインビジュアルに掲示したこちらの画像は、今回の記事に書いたテキスト(

精霊たちが羽の小屋に火をつけて去るくだり)をもとにして、”DreamStudio”の描画AIが生成したものである。

同じテキストから、他にも画像を生成した。

不気味だと思われるかもしれないので、小さめにしておく。

関連記事

参考文献

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。 いただいたサポートは、次なる読書のため、文献の購入にあてさせていただきます。