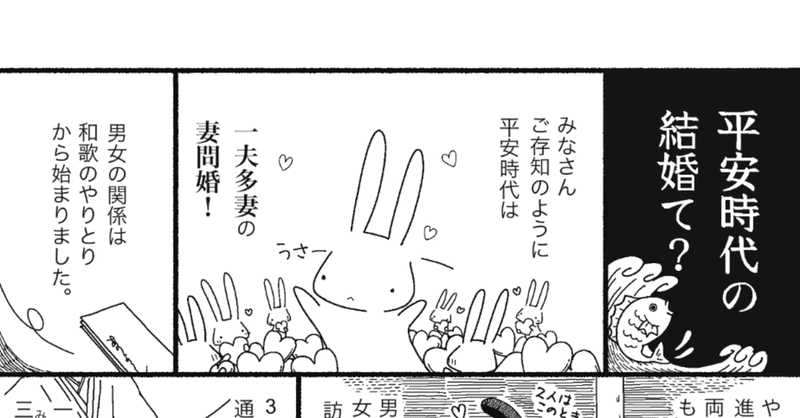

【漫画】平安時代の結婚て? ー 『蜻蛉日記』にみる妻、妾から召人まで ー

平安時代は一夫多妻の妻問婚。

実際女性たちはどのように“正妻“となるのでしょうか?

諸説ありますが、どうも平安貴族の“正妻“は、結婚当初から決められたものではなく、そのときどきの関係性の中で「正妻になっていく」もののようなのです。

結婚の順番や儀式の有無、身分の釣り合い、子どもの存在など、“正妻“となるのに有利な条件は多々ありますが、それが絶対というわけではなかったようで…。

『 蜻蛉日記』を例に当時の婚姻関係をみてみましょう。

『蜻蛉日記』にみる“道綱母の"正妻“への道

『蜻蛉日記』は平安中期、『源氏物語』や『枕草子』の少し前に書かれた日記文学。作者である藤原道綱母(本名不詳)が夫・藤原兼家(あの藤原道長の父親!)との「蜻蛉のようにはかない」結婚生活をつづった、21年間の回顧録です。

一般的に道綱母は、兼家の“妾“と言われていますが、『蜻蛉日記』を読むと、彼女が結婚当初、正妻の望みをもっていたことがうかがえます。

・

道綱母が結婚したのは19歳の頃。

お相手となる兼家は7つ年上の26歳。父・藤原師輔は右大臣という間違いなく「上流」といえる身分で、出世を約束されたような人です。

兼家の求婚を受けた道綱母は、セオリー通り和歌のやりとりから始め、3日間の通いをヘて正式な夫婦となりました。

実は、兼家にはこのとき既に1人目の妻・藤原時姫がおり、彼女との間に長男・道隆も生まれています。道綱母は2人目の妻だったわけですが、彼女はこのことを承知で結婚したのです。

というのも、1人目の妻・時姫が、受領階級の娘だったから。

道綱母も同じく受領階級の娘ですが、美人で和歌がうまいと評判でした。道綱母は、夫の寵愛を受ける自信があり、ゆくゆくは正妻になれると思ったからこそ、玉の輿ともいえる結婚に臨んだのでしょう。

・

実際、道綱母はほどなくして息子・道綱を産み、“正妻“への道を邁進していきました。

確かに『蜻蛉日記』には、兼家が新たに「町の小路の女」と結婚し子どもをもうけたり(この子は間もなく死亡)、訪れが途絶えたりという辛く腹立たしい出来事も記されているのですが、同時に、母を亡くした作者をやさしく慰めてくれたり、病気の際に一緒に精進落としを食べようと自邸に招いたり、兼家が道綱母を大事に想う様子もみられます。

また道綱母は、醍醐天皇の皇子・章明親王や、冷泉天皇の女御で兼家の妹・怤子、兼家の姉の子で後に円融天皇となる五の宮、村上天皇の女御で兼家の妹・登子ら錚々たるメンバーと和歌を通じて交流をもちます。

特に、村上天皇が亡くなったあと同じ屋敷に退出してきた登子とは親しいやりとりを重ねています。この登子は円融天皇の母代わりという政治的にも重要な人物です。

こうしたことからも、この頃の道綱母は、兼家からも和歌の才を認められ、正妻格の女性として上流貴族との社交という重要な役割を任されていたように思うのです。

“正妻“の座を逃した道綱母

しかし道綱母は、結局正妻にはなれませんでした。

『蜻蛉日記』を素直に読むと、その直接の原因は道綱母と1人目の妻・時姫との従者間の乱闘騒ぎにあるように思われます。

当時道綱母は兼家邸から歩いて来られるところに住んでいたのですが、時姫もまた、近くに住んでいたようです。“正妻候補“ともいえる2人の妻の従者たちの間に対抗意識があり、それが乱闘に発展したのでしょう。

その余波で道綱母は離れたところに転居させられてしまい、そのまま、正妻の座を逃してしまったようなのです。

・

しかし実際、道綱母が正妻になれなかった一番の理由は、娘をもうけられなかったためだと思われます。

従者たちの乱闘騒ぎの前年(968年)、時姫との娘・超子が冷泉天皇のもとに入内し女御となったことで、時姫の立場は格段に重くなりました。

そもそも兼家は最初から時姫を妻として重んじているふしがあります。

彼は、道綱母が子どもを産んだ直後から「町の小路の女」と関係をもちますが、この女と疎遠になったあと、道綱母ではなく時姫のもとに戻っていくのです。

道綱母が息子一人しか生んでいないのに対し、時姫は5人も子どもをもうけているのもそれだけ通いがあったということでしょう。

兼家にとって道綱母は最初から“妾“にすぎず、それが今まで、彼女の美貌からか和歌の才を買われてなのか、特別に正妻的な扱いをしてもらっていた、というのが実際のところではないでしょうか。

しかし自信とプライドに満ちた道綱母は、この点をうまく飲み込めないようで、神仏に願かけをし、初瀬詣でにも出かけます。

彼女の願いはおそらく女の子をもうけること。そしてゆくゆくは「摂関家の北の方」となることだったと言われていますが、その大望が叶うことはなく…

970年頃、時姫は、兼家が整備していた東三条邸に子どもたちと共に迎えられます。

道綱母はこのとき35歳。結婚から16年後、“正妻”を夢見た妻はついに“妾“となったのです。

"正妻"の座に迫る召人の存在

ところで道綱母が”妾“となった自身の境遇を嘆いていた頃、彼女の心をさらに荒らした女性がいます。

兼家の新しい女、「近江の君」です。兼家の度重なる浮気に煮えくり返った道綱母は石山詣でや鳴滝籠りを強行し必死の抗議をするのですが…その話は今回は置いておいて。最後に「近江の君」を通して”召人“の存在に触れたいと思います。

・

ここで“召人“とは、主従関係にありながら主人と男女の関係をもつ女房のこと。

当時の結婚が妻問婚であることからもわかるように、平安貴族の“妻“は実家の財産を頼みに、夫となる人を経済的に支える役割を果たしていました。

一方“召人“である女房は、男性に雇われ生活している立場ですから、“妻“としての役割とは逆のところに位置します。彼女たちは、男性の寵愛を受けたり、一つ屋根の下に暮らしていたとしても”妻”としては数えられない、正妻・妾以下の存在というわけです。

・

『蜻蛉日記』の「近江の君」の正体は、藤原国章娘(本名不詳)だと言われています。この女性、元は藤原実頼の女房で、愛人だったとされる人。つまり“召人“なのです。

その”召人“が実頼の死後、兼家の寵愛を受けるわけですが、『大鏡』という歴史物語では「対の御方」と呼ばれ妻のような扱いを受けています。

「近江の君」は、“召人”でありながらなぜそのような重い立場になれたのでしょうか?

・

その答えはおそらく兼家が、彼女との娘・綏子を溺愛していたからでしょう。

兼家は綏子を大切に育て、東宮(のちの三条天皇)のもとに尚侍として入内させます。このことから兼家が綏子を、”正妻”である時姫の娘で冷泉天皇に嫁いだ超子や円融天皇に嫁いだ詮子と同格に扱っていたことがうかがえ、それによって「近江の君」の立場も変化したのだと考えられるのです。

天皇の外戚の座を狙う兼家にとって、娘は何人でも欲しいもの。女の子を生んだ「近江の君」が本来の立場に反して厚遇されたのも当然のことかもしれません。

・

しかし事はそう単純でもなく…

女の子に恵まれなかった道綱母は後年養女を迎えるのですが、それによって正妻の座に近づけたわけでもなさそうです。

また、時姫亡きあと兼家は、正妻がいないのは不都合ということで、村上天皇の娘・保子内親王と結婚しますが、こちらは身分はよくても愛情が伴わなかったようで通いが絶えてしまいます。

・

このように平安時代の結婚は難しく、身分や子ども等何か一つの条件を満たしたからといって"正妻"になれるわけではないようです。

一方で愛情本意であることも事実で、好条件がそろっているからといって安心することもできません。

結婚後の女性たちの立場は、身分や儀式、ましてや法律で確定するものではなく、愛情も含めた家庭内の要因と、家庭外の政治的・社会的要因が複雑に絡みあう中時間をかけて決められるものであり、一度“正妻“あるいは“妾“や“召人“となってもその後の状況次第で立場が変わることもありました。

これを「どんな女性にもチャンスがあった!」と捉えるか、「女性は運に頼らざるを得ない辛い立場にあった」と捉えるかで、当時の社会の見方はだいぶ変わるように思われますが…皆さんはいかがでしょう?

いずれにせよ、平安文学を読む上で避けては通れない結婚制度。複雑なパワーゲームの中生きていた当時の人々の心境を少しでも理解できたらと思います。

【参考】

胡潔(1999)「『河海抄』の妻妾論について」『中古文学』64巻 p.22-32

鵜飼祐江(2013)「『源氏物語』の妻妾の呼称 ー 光源氏の妻妾の呼称の独自性 ー『日本文学』62巻12号 p.1-11

右大将道綱母著、角川書店編(2002)『ビギナーズ・クラシックス日本の古典 蜻蛉日記』角川ソフィア文庫

よかったらこちらもどうぞ!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?