商品お届け、スマホレジ、AIアシスタントなど 最新デジタル活用でコンビニの生産性向上

コンビニエンスストアは立地、営業時間の長さ、サービスの種類など、利便性の高さから消費者に支持されてきましたが、近年はデジタル技術を活用してさらなる消費者ニーズに対応するだけでなく、店舗の生産性向上にもつながる取り組みが進んでいるようです。

今回、コロナ禍で進められた各社の最新事例について「販売革新」副編集長の梅澤聡さんにレポート頂きました。

リアルタイムの在庫連携で問題解決

近年、コンビニチェーン本部は、最新デジタルを活用した店舗の生産性向上に取り組んでおり、順番に解説していきます。

その目的を大きく分けると、① 売上を上げる、② コストを下げる、③ その両方を同時に実現させる、の3点です。①~③は相互にからみ合い、明確な線引きは難しいのですが、ここでは3つに分けて最新事例を見ていきます。

(筆者、オーダー画面よりキャプチャー)

1つ目の「売上を上げる」の代表例はセブン-イレブンが進めているネットコンビニ「7NOW」です。店内のほぼ全ての商品を、10時から23時まで、お客様のスマホから注文を受けて、従業員が店内で商品をピックアップ、それを主に配達業者に渡して、最短30分以内にお客様に届けます。中には自前でお届けしている加盟店もあります(その際の利益率は、業者委託よりも当然高いと推測されます)。

2023年2月末で5,000店舗、25年2月末までに全国展開(約21,000店舗規模)を予定しています。

この7NOW(当初の名称は「セブン-イレブンネットコンビニ」)は2017年から北海道の札幌市、小樽市などの一部エリアでテスト展開を始めたものの、当時は店舗対応に課題がありました。それが最新デジタルの活用により2020年10月22日から一気に解決に向かいました。この日を境に、個店ごとにリアルタイムの在庫と品揃えが全てお客様のスマホに画像付きで表示できるようになり、その結果、注文を受けた後に欠品に気が付き、他の商品に代替するかの問い合わせを限りなくゼロに近づけました。

それ以前は、在庫連携の頻度が少なかったため、注文を受けて、従業員がピッキングに入ると、在庫切れになっているケースもありました。その際、店舗従業員は、お客様に連絡をして、商品の欠品を報告して、替わりに別の商品を注文するか、キャンセルするかを問い合わせていました。それがリアルタイムの在庫連携によって原則不要になったのです。

例えば、家族4人でお弁当を注文して、そのうち1個が在庫切れを起こしたときに、3個でよろしいですね、とはなりません。他にどんな弁当があるのか、それは確実に届くのか、といったやり取りに忙殺されます。

商品のお届けは、あくまでサブ業務です。店舗は来店客への対応をメインにオペレーションが組まれているので、イレギュラーな業務を嫌います。リアルタイムの在庫連携によって、お客様のストレスがなくなるのと同時に、店舗の作業ストレスもなくなりました。

セブン-イレブンによると、店舗利用者と7NOWで注文するお客様を比較した場合、買上点数は順に3.4個と9.9個、客単価は693円と2,366円となり、7NOWのお客様の方が、1人当たりの売上が高くなることが分かりました。

実は店内に在庫がある同じ商品でも、7NOWは独自の価格を設定しており、1品単価は高く、配送料は都内だと330円(税込み)に設定しています。

セブン-イレブンによると、既存の来店客が7NOWに移行するわけではなく、新たな需要を創造したとしています。10〜20%価格が高く、配送料がかかるとしても、今いる場所に商品を届けてほしいといったニーズを掘り起こしたといえましょう。

ちなみに、商品お届けに関しては、ローソンはUber Eats(ウーバーイーツ)など4社を活用して、3,556店舗(2022年11月末)で実施、ミニストップは主に出前館のデリバリーサービスにより1,159店舗(同)で運用しています。

スマホレジで人時数抑制なるか?

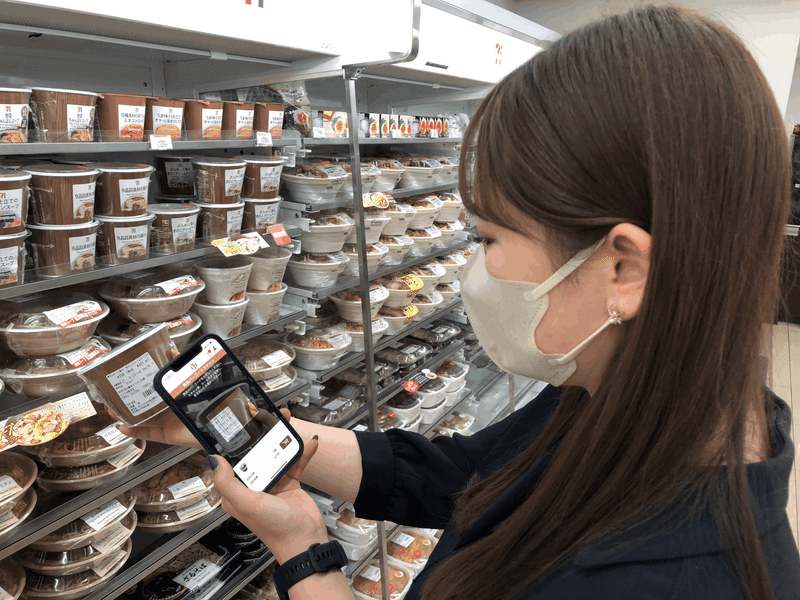

店側もレジ精算作業の削減につなげられる(画像はセブンスマホレジ SEJ提供)

二つ目の「コストを下げる」。

加盟店が負担するコストの中で、コントロールが可能なのが、人件費と食品廃棄ロスです。ただし、人件費の適正化については、店長の裁量で大きく変えられるものではありません。アイドルタイムで2~3人、繁忙時に3~4人で回している店舗では、人時数の削減に自ずと限界があります。

そこで近年、取り組みが進んだのがセルフレジです。店舗作業の3~4割を占めるレジ精算業務をセルフ化すれば、全ては無理としても、そのうちの何割かは削減できます。酒、たばこの免許品、収納代行やチケットの発券などに有人レジは必要とされますが、ペットボトル1本購入するお客様に「人(従業員)」が対応する意味は双方にとって薄れています。

そのセルフレジを、さらに進化させたのが、セブン-イレブンの「セブンスマホレジ」です。スマホレジは、機会損失の抑止につながり、売上にも効果はあるのですが、ここでは人件費の抑制効果と捉えて記述します。

まず専用アプリをインストールして立ち上げると、読み取り画面が出てくるので、入店用QRコードをスキャンします。売場では、商品を手に取り、バーコードをかざすだけで読み取ってくれます。支払いはクレジットカードや、PayPay、d払い、auPAYなどが対応しています。精算後は、退店前に「退店QR」を読み取る、もしくはスマホに表示されたQRを専用リーダーにかざして終了します。

2021年より事業所内の閉鎖商圏でテストし、2022年より直営の路面店6店舗でテストに入り、同年12月15日より順次、全国のセブン‐イレブン51店舗に導入を図ります。このスマホレジの最大のメリットは、レジの待ち時間がゼロになることです。ランチ時間帯の混雑時に、有人レジとセルフレジが行列していても、スピーディに購入できます。

店側にとっても、セルフレジ同様に、レジ作業の時間を削減できるメリットがあります。お客様が自身のスマホで精算を完結させるので、現金に関するエラーがゼロになるメリットもあります。

セブン-イレブンによると、実証実験の店舗ではレジ待ちが発生していない時間帯でも、飲み物や菓子などを1〜2品購入するケースでは、有人レジに向かわずに、セブンスマホレジを利用するお客様が多いといいます。

米国のセブン-イレブンでは、スマホレジ(モバイルチェックアウト)は既に運用されています。日本では、加盟店に利用案内をする前に、精度を高めておき、お客様も店側も、不安のない状態にする方針のようです。

興味深い仕組みとして、商品スキャン時に、買上点数がアプリ上の音声で読み上げられることです。一品ずつの精算を、お客様とシステムの間で確認できます。この読み上げについては、不正の抑制もありますが、買物をしているお客様自身の安心感にもつなげる意図があります。

従業員の目の届かないゴンドラの陰でスキャンしたとき、お客様自身にとっては、不正をせずに買物をしていると周囲に分からせることができるという心理的効果があります。

スマホレジは、一度システムを作り上げれば、実施店舗を拡大する上では、新たな投資をほとんど必要としません。また、店舗の利用客が増えても、レジ増設のような追加投資も不要です。拡大しようと思えばスピード感を持って対応することが可能です。

実はスマホレジについては、ローソンが最も早く、2018年4月に導入を開始しました。システムはセブン-イレブンと同様で22年2月段階で、約100店舗で運用されています。4年間で約100店舗ですから、日頃のローソンのスピード感からいえば、決して早いとはいえませんが、セブン-イレブンの利用拡大により「スマホレジ」がコンビニ支払いとして認知されれば、同様にローソンでも拡大の後押しになる可能性があります。

AI判断による値下げで廃棄ロス削減

AIを活用した値引きシステムを導入し、店舗利益向上を図る

(画像はAIによる値下げ提案をチェックするローソン店舗の従業員、ローソン提供)

もう一つ、コスト削減を目的とした最新デジタル活用に関して、ローソンはAIを利用した値引きシステムの導入を図っています。2021年度の実証実験で成果を得て、22年度に東京都内に拡大、23年度は全国展開を目指しています。

AIの活用については、各個店の在庫に関する情報と入荷予定に関する情報、さらに過去に同じ商品がどれだけ売れたのか、といった販売に関する情報をもとに、各商品を何円の値引きにすると最終的に利益が最大になるかを計算して各店舗に推奨しています。

店頭のオペレーションに関して店側は、ストアコンピュータに送り込まれたAIによる値下げの推奨に対して、必要であれば金額を変更し、あとは印刷ボタンを押して、値引きシールを印刷します。

全国拡大に向けて、東京都で対象カテゴリーを拡大したことにより、1店舗あたりの廃棄額は該当カテゴリーで4%削減され、荒利は該当カテゴリーで約1%増を見込んでいます。検証を続けて23年度中に全国のローソンへの拡大を目指していくとしています。AIによる食品廃棄ロスの削減はSDGsへの取り組みにも適っています。

店長の意欲を高めるAIアシスタント

音声と動画を使って発注や売場づくりを提案する(画像はファミリーマート提供)

三つ目が「売上を上げてコストも下げる」取り組みです。ここではファミリーマートの「人型 AI アシスタント」を例にします。アシスタントは、女性がレイチェル、男性がアキラと名付けられ、個店ごとの運営状況に合わせて最適なデータを提供していくタブレット上のキャラクターです。ファミリーマートでは、AIアシスタントのサポートにより、店舗の省力化と店舗運営力の向上につなげていくとして、2023 年3月に1,000店舗、同年度末までに 5,000 店舗へ導入すると発表しました。

店長や発注業務を担当するスタッフは、専用のタブレットを持ち、レイチェルと対話を試みます。例えば次のようなやり取りです。

店長「パスタの品揃えを見せて」

レイチェル(AI)「はい、品揃え確認グラフを表示します、この画面では、今週の品揃え状況が確認できます。グラフをご覧ください。紫がこのお店の平均の販売数で、黄色が廃棄数です。続いて緑は、立地の似た店舗の平均販売数を、このお店の日商に合わせて計算した基準値です。熟練のスーパーバイザー(SV)さんが考案したグラフです。安心して使ってください」

レイチェルは、このような詳細なデータを、グラフを用いて分かりやすく表示します。売場の店長、あるいはスタッフは、そのデータを読み込みつつ、レイチェルと一緒に発注数の調整を図っていきます。

特筆すべきは、レイチェルが相手の性格に合わせたコミュニケーションを取ることです。例えば競争意欲の強い店長に対しては、重点商品に関する地域内の自店の販売順位をアナウンスして、やる気(負けん気)に火をつけます。

あるいは、学習意欲の強い店長には、新しい知識につながる情報として、例えば「サンドイッチの詳細データの新着がありますよ」とレイチェルが問い掛けます。

あるいは承認欲求の強い店長には、ねぎらいの言葉を述べます。「いつも使っていただいて、ありがとうございます。これからも頑張っていきましょう」といった具合に、相手に合わせて、表現の仕方や提供する情報を変えています。

レイチェルの導入により、店舗を指導する立場のSVの仕事は図表のように変わります。担当店舗全店に共通する仕事は、定型化しながらレイチェルが代替、一方でSVは個店に寄り添った売場の経営指導に注力するとしています。

ファミリーマートによると2年前から実証実験に取り組み、効果として業務の漏れをなくすことで、当該カテゴリーの2%から5%の売上に寄与したといいます。店長もSVも業務の効率化が図られて、ルーティンワークの削減(ムダと思われる人時数の削減)につなげています。当面は店舗の利益に大きく影響する、米飯やサンドイッチ、調理麺、惣菜、キャンペーンの展開をテーマに店長を支援していきます。

スマホを活用した買物やレジ精算の変化、食品ロス削減、AIによるサポートなど、コロナ禍の3年間にコンビニ各社は、最新デジタルを駆使した生産性向上への取り組みに挑んできました。それが2023年、本格的に稼働していきます。

(文:「販売革新」副編集長 梅澤聡)

大手コンビニ各社のデジタル活用事例をご紹介いただきました。「売上を上げる」「コストを下げる」「その両方を同時に実現させる」いずれの施策も顧客側の利便性向上と、店舗側の生産性向上の双方を追求している点が印象的でした。

顧客と店舗、両者にとってWin-Winな取り組みを実現するために、適材適所でデジタルを活用する。利便性を追求し続けてきたコンビニならではのDXは、他の形態の小売業や他業種にとっても、デジタル活用の参考になるのではないかと思いました。各社、導入店舗拡大や本格稼働などの目標を掲げているようなので、今後コンビニのデジタル活用がどのように発展していくのか、引き続き注目したいと思います。