「緊急買い」から「日常使い」できる店へ。進化する店舗業態

「販売革新」編集部さんに2回にわたりレポートいただいている『加速する胃袋の奪い合い、業際化を追う』。

第2弾となる今回は国内店舗がオーバーストア状態になる中、各業態を超えて様々な施策に取り組んでいる例についてお伝えしていただきます。

(その2) 業態を越えた胃袋争奪 棲み分け崩壊し空中戦も競争が激化

前回お伝えしたように、人口減少、高齢化により、あらゆる業界で国内マーケットは縮小。多くのチェーンストア関係者は、オーバーストア状態にあると危機感を強めています。

これは食品に限ることではなく、衣料品、日用雑貨、外食など、あらゆる分野に広がっています。

例えば、家計調査を見ると「被服費および履物」の支出額は、2000年とコロナ禍前の2019年を比較すると34.4%減少。2021年比では、百貨店やショッピングセンターの休業、営業時間短縮が響き47.4%も減少しました。

これは、人口問題だけでなく、ライフスタイルの変化でカジュアル化が進み重衣料の需要が減少したことや、ファストファッションの台頭で「単価デフレ」が進行したことも大きく影響しているのですが、店のあり方を問われる状況となっています。

店に足を運んで頂くにはどうしたらいいか…。ライフスタイルの変化への対応と、店の便利さや付加価値を高める取り組みが行われています。

●コンビニが進める日常使いの店への深化

コンビニといえば若者というイメージがついて回りましたが、それはもう昔の話です。今の主役は中高年以上。出生率の低下、若者人口の減少があって、若者がコンビニの主役の座から降りてずいぶん経過しています。

最近では、高齢夫婦が手をつないで来店し、買物かごを持って買物する姿が多く見受けられます。高齢になって、足としての車を使えなくなり、自宅近くのコンビニをスーパーの代わりに利用する客が増えているのです。

コンビニは、コロナ禍で通勤や外出が控えられ、内食指向が進んだことで大きなダメージを受けましたが、生活者の変化をいち早くとらえて、変化対応のスピードを加速し巻き返しを図っています。

数年前に什器の棚を1段分高くしてアイテム数を100〜150程増やし、スーパーでよく買われる商品、例えば、トイレットペーパーの8ロールや洗剤などの日用品、缶詰、調味料など家庭で使う商品の取り扱いを開始し、好調です。

コンビニは、「緊急買い」「ついで買い」から「日常使い」できる店へと進化を続け、主婦層、家族層の来店頻度を高めています。

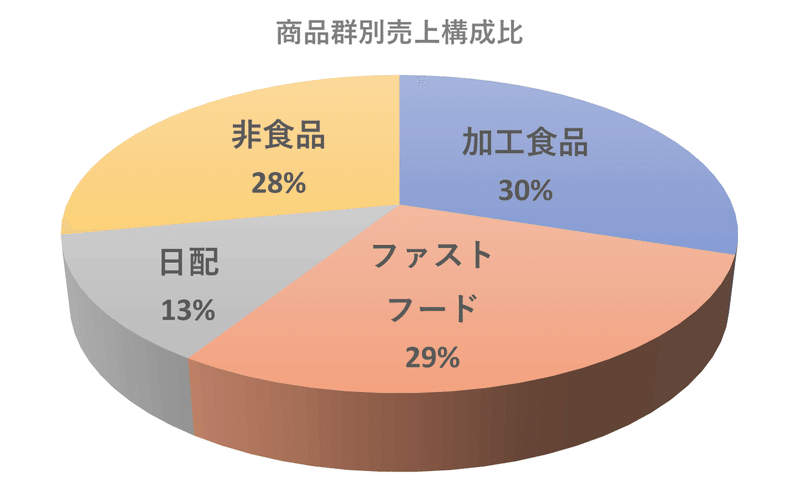

そしてさらにコロナ禍で強化したのが、冷凍食品と生鮮野菜の取り扱いです。コンビニの商品別売上構成比は、立地や規模により異なりますが、概ね図表のような割合となり、弁当や惣菜、カウンターフードなどファストフード系の売上構成比が高く、即食ニーズに対応した商品を中心に品揃えしてきました。

そこへ今度は、生鮮野菜の販売を取り入れ始めています。スーパーに比べて野菜の種類は限られますが、日常的によく使われる野菜を中心に揃えることで、さらに来店頻度を高めてもらおうという戦略です。

野菜販売に関しては、店への納入ルートや配送頻度、店の売上計上方法などシステムが確立していないところがあり、鮮度管理の面など管理上の課題もあるようですが、朝市を始める店が出てくるなど、スーパーの強みを取り込む動きが注目されています。

また、コンビニと言えば、全国で同じ店作りで同じ商品を扱うと思われがちですが、地域限定商品の開発も強化されています。

スーパーのように、地域の特産品や食習慣に根付いた商品の取り扱いは難しいものの、弁当や惣菜では地域特性を活かし、地域の食生活に合わせた商品の開発を進めることで、地域密着の店舗運営を進めています。

●“食”での集客が異業種でも加速

ドラッグストアは、日用品を中心に価格を抑えて集客力を高めてきましたが、ここ10数年は食品を強化。グロサリー中心に冷凍食品や日配品、一部生鮮品の品揃えも増やしつつあります。

食品で来店機会を増やし、利益率の高い医薬品やコスメで稼ぐという戦略です。

こうした取り組みや調剤で来客数を増やし、ドラッグストアは急速に市場を拡大しています。日本チェーンドラッグストア協会によれば、2020年度のドラッグストアの売上高は、対前年度比4.6%増の8兆363億円と規模を拡大し、10兆円に迫る勢いです。

最近では、ツルハが食品卸のサトー商会と協力し、ツルハドラッグの店内にサトー商会が運営する冷凍食品の販売コーナーを展開しています。

ツルハはワンストップ化を進め、より便利な店として来店頻度アップが期待でき、インショップとして場所を提供するやり方で管理コストを抑えることもできます。

ホームセンター業界では、店舗の適正規模化を進める一環として売場面積を縮小し、スーパーを誘致するところが出てきました。

また、福岡のグッディは、地元の青果店に場所貸しによる方法で野菜の販売事業に参入。毎週1回朝市を開いています。これもまた、来店頻度を高めるための取り組みの一つです。

さらに、郊外型中心に大型化を続けてきたホームセンターは、住宅地に近いエリアへの小型店出店も進めていて、食品の品揃えを増やす動きを続けています。消費者は、スーパー、コンビニ、ドラッグ、ホームセンターなど、買物に合わせて安くて便利な店を選ぶ使い分けが加速しています。

さらにコロナ禍で最も大きなダメージを受けた外食業界では、デリバリーとテイクアウトを強化。特にファストフード業態は、時短営業に対応しながら店内にテイクアウト専用端末をいち早く設置したり、モバイルオーダーの導入を進め、ピックアップロッカーまで店内設置したりするチェーン店も現れました。自動販売機による無人販売を始めて好調な店もあります。

ファストフード業態では、新型コロナウイルス感染拡大以前の数字を上回る売上を達成しているところもあります。

また、唐揚げ、トンカツなどを扱うチェーン店のテイクアウト販売が好調で、居酒屋業態が食事主体の業態へ転換したり、繁華街からロードサイドへ立地を移したりするチェーン店も出ており、ドライブスルーを併設する店も増えています。

このようにどの業界も、コロナ禍で様変わりしたライフスタイルに合わせて業態を進化させるとともに、日常的に利用される機会が多い食品を強化することで、店への来店頻度を高める動きが加速しています。

国内市場が縮小傾向にある中、垣根を越えた胃袋の争奪戦は、さらに激しくなると考えられます。

(文:「販売革新」編集部)

店舗のオーバーストア化が課題とされる中、コンビニ、スーパー、ドラッグストア、ホームセンター、飲食店の各業界がそれぞれ工夫を凝らし、利益率アップや来店頻度の向上を狙っていることが分かりました。まさに「垣根を越えた胃袋の争奪戦」と言えますが、見方を変えると、顧客ニーズをとらえた新しい店舗のアイデアに、大きなビジネスチャンスがあると考えることもできるのではないでしょうか。

次々と変革が進む小売店舗で、どのようなイノベーションが生まれるのか、今後の動きに注目です。