天守だけじゃない! 松本城の凄さ

前回取り上げた林城は、小笠原氏の没落によって廃城。その後、小笠原貞慶が旧領に復帰。平地部に松本城を築きました。

松本盆地の中核の城は、中世から近世にうつり変わるとともに、土づくりの山城から石垣・水堀を備えた平城に移行したのです。城の変化の典型といえますね。

最大の見どころ・国宝天守

松本城の見どころは、言うまでもなく国宝に指定されている現存天守です。豊臣秀吉に仕えた石川数正・康長父子によって、16世紀末に築かれたとされています。

上の写真の右部分は、赤い欄干のある「月見櫓」です。将軍徳川家光を迎えるため増築された、武備のない構造物です。

五層六階の天守の最上階には、「二十六夜神」という神様が祀られているそうです。

(参考)

天守台の石垣は、未加工の石を積み上げる、野面積と呼ばれるやや荒々しい積み方です。

城を守る工夫

再建された太鼓門は、桝形と呼ばれる四角い空間があります。

戦いの際、門を突破した敵兵の動きを制約し、弓矢や鉄砲を射かけるための空間が桝形です。

曲輪の周囲に張り巡らされた水堀も見事です。近世には火縄銃が普及したため、水堀が発達しました。鉄砲の射程を考え、幅も長くなっています。

広大だった松本城の痕跡

城址公園のすばらしさは言うまでもないのですが、実は松本城もかつては広大な城域を持っていました。

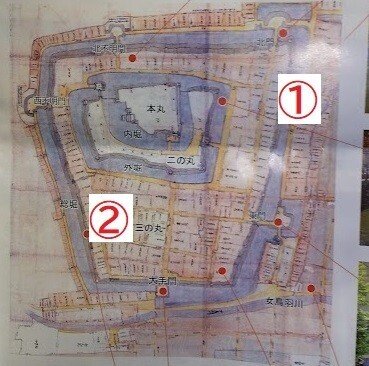

現在の城址公園は、上の図の本丸と二の丸くらいで、他は市街地化されているのです。

しかし、かつて威容を誇った城の痕跡は町の中に残されています。

上図の①のあたりは、城の外周を囲っていた総堀でした。現在もその一部が保存されています。

また、同図の②のあたりには、かつての土塁の跡があり、西総堀土塁公園となっています。

こうした痕跡をたどっていくと、近世城郭の広大さを実感することができます。

最後に、本丸に入ったところにあるレリーフを紹介しておきましょう。

明治以降、天守などの城郭建築はほとんどが破却されました。しかし、市川量蔵と小林有也という2人の尽力によって、松本城の天守は保存されました。後世に貴重な遺産を継承してくれた先人に感謝しなければなりません。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?