逃げ上手(?)な殿様と林城

長野県松本市にある林城は、戦国時代に信濃国小笠原氏の居城であった城です。長野県(つまり信濃国)の中央にある松本市は、かつて信濃国府が置かれ「府中」と呼ばれていました。

足利尊氏に従い、信濃国守護に任じられたのが小笠原貞宗です。松井優征の漫画『逃げ上手の若君』にも登場します。古来の儀礼に通じていた貞宗は、小笠原流礼法の中興の祖とされています。

貞宗は居館として井川城を松本盆地に築きました。戦国時代になると、より守りに有利な山城の林城が築かれ、小笠原長棟の代に本拠地が移されました。

林大城を歩く

国指定史跡となっている林城は、松本駅からバスと徒歩で40分ほどのところにあります。レンタサイクルが便利だと思いますが、天気がぐずついていたため今回は利用せず。

登城口から尾根筋を登っていくと、深く尾根を切るような「堀切」がみられます。

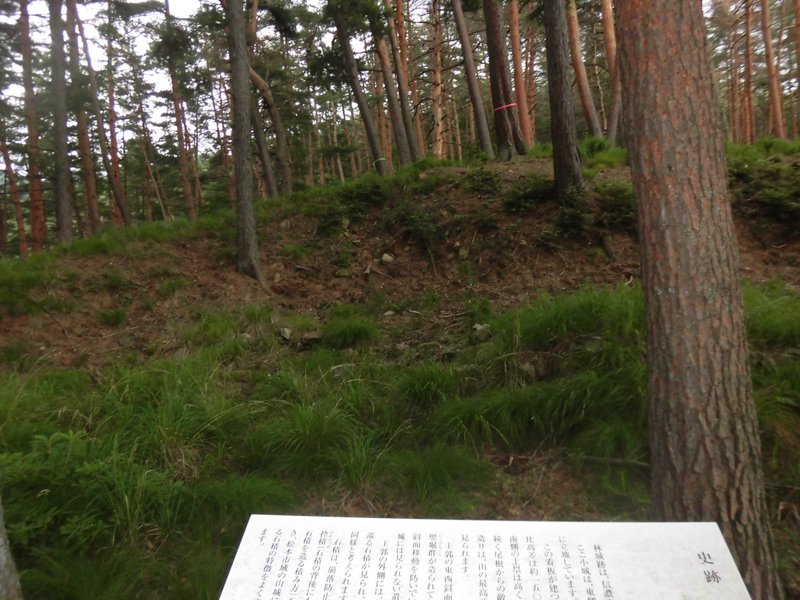

山頂部の主郭周辺は史跡公園として整備されています。

林小城を歩く

林城は、大城と小城の2つに分かれています。小城の方が遺構が分かりやすく、見応えがあります。大城を下山し、大嵩崎の集落を横切ると林小城の入口に至ります。

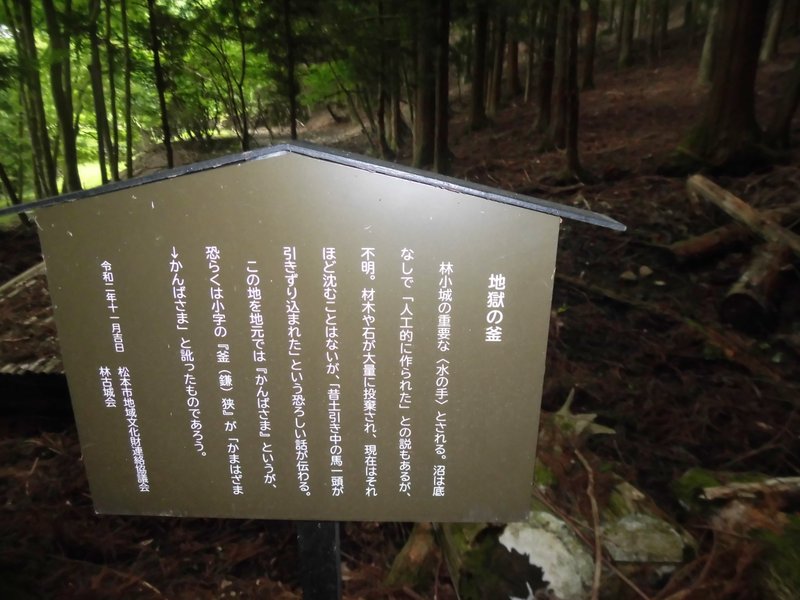

山に入るとすぐ、「地獄の釜」という底なし沼が見えてきます。水の手、つまり城内の水を確保する場所だったとされています。

山の斜面を削った竪堀は、敵兵の動きを阻害するための構造物です。

主郭の北向きを守っていた石積みの一部も残っています。また、主郭の南側は切り立つような土塁で守られていました。

登山中に地元の方と行き会い、会話することができました。城跡は地元の有志が整備し、登山道も綺麗にして下さっています。

信濃小笠原氏のその後

林城は、周囲にも埴原城・山家城などの支城があり、信濃国守護に相応しい威容を誇っていました。しかし、小笠原長棟の子・長時の代にその支配も終わりを告げます。1550年、武田信玄に攻められた林城は、頼みの支城を次々と落とされたことであっけなく落城。没落した小笠原長時は、長い流浪の生活を送ることになります。

長時は三好長慶、上杉謙信、織田信長と、頼る先を次々と変えました。最後は会津の蘆名盛氏のもとで没します(1583年)。家臣に恨みを買って殺されたとする史料もあります。

しかし、長時の三男である貞慶は徳川家康に接近し、天正壬午の乱の混乱に乗じて旧領の回復を果たしています(1582年)。貞慶は林城の支城であった深志城を「松本城」と改名し、居城としました。名城として知られる近世城郭・松本城の歩みが始まるのです。

(松本城の記事はこちら)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?